一种木聚糖酶突变体及其应用的制作方法

1.本技术涉及蛋白质工程改造技术领域,尤其是涉及一种木聚糖酶突变体及其应用。

背景技术:

2.玉米、小麦、稻谷、麸皮等植物性原料中含有大量难以被单胃动物利用的阿拉伯木聚糖,当这些木聚糖进入畜禽动物肠道后,部分阿拉伯木聚糖溶于水,使得消化道中食糜含水量增加,造成小肠内容物的黏度上升,阻碍了内源性消化酶和营养物质的结合,降低了营养物质的消化速率,同时食糜黏度上升加厚了小肠黏膜表面的不动水层,减缓了营养物质的吸收速率,延长了食糜的排空时间,易造成有害菌的易位繁殖,危害肠道健康(badford1991)。此外,不溶性木聚糖包裹营养物质,形成“牢笼效应”,阻碍了淀粉、蛋白和脂肪等营养物质的释放,降低了营养物质的消化利用率。众多研究表明,饲料中添加木聚糖酶后,可快速降解木聚糖,有效减少食糜黏度,提高营养物质利用率,同时酶解产物低聚木糖还具有促进乳酸菌生长,调节肠道菌群的功效(白雪峰2004)。

3.木聚糖酶在自然界分布十分广泛,在陆地植物组织、反刍动物和微生物中均有发现(岳晓禹,2007),其中以霉菌、细菌和酵母类微生物源的木聚糖酶为当前研究热点。目前产木聚糖酶的霉菌以曲霉、青霉、木霉为主,真菌木聚糖酶最适ph一般在5.0左右,最适温度在40—60℃间保持稳定。产木聚糖酶的细菌主要为芽孢杆菌、瘤胃球菌、食纤维梭菌等,细菌性木聚糖最适ph一般稳定在5.0~7.3,温度为50~60℃。众多试验表明,两种类型木聚糖酶均可用于畜禽动物当中,但热稳定性成为掣肘其在饲料中广泛应用的关键因素之一(江正强,2003)。

4.silversides等(1999)指出在90℃下制粒140s后,酶活损失率高达82.5%。付生慧等(2006)也做了类似研究,结果显示在85和95℃下作用5min,酶活损失率分别为24.54%和59.96%。而近些年来,随着非洲猪瘟的不断肆虐,越来越多的饲料企业通过提升制粒温度(由75~80℃提升至85~90℃),延长调制时间(由30s提升至60s)等方式来加强非瘟的防控,部分企业甚至引入保质器,进一步延长物料的高温处理时间,而很多木聚糖酶在上述制粒过程中存留率会大幅降低,甚至完全丧失酶活。因此,选择具有高热稳定性,耐受高温制粒工艺的木聚糖酶作为饲料添加剂就显得尤为重要。如何选择满足这种要求的木聚糖酶就成为了目前木聚糖酶应用研究的热点。

5.随着基因工程和蛋白质工程的发展,人们把目光转向人工改造催化效率高且热稳定性好的木聚糖酶。比如wu等(2006)从东太平洋深海热土中分离出一种新的产木聚糖酶嗜热菌株mt-1,编码基因在大肠杆菌中表达,重组酶在90℃时仍保持活性;verma等(2012)在大肠杆菌bl21(de3)中表达了嗜热芽孢杆菌木聚糖酶,该酶的效价比野生型菌株高27倍;huang等(2015)在枯草芽孢杆菌中表达了截短后的来源于thermoanerobacterium aotearoense scut27的多模块耐热木聚糖酶,结果表明该酶在枯草芽孢杆菌中表达的活性是大肠杆菌中的4倍。

6.上述木聚糖酶的不同突变体在酶活力及耐热性等方面均表现出不同的特性。因此需要提供一种在耐热性及酶活力等方面均表现出良好特性的木聚糖酶突变体。

技术实现要素:

7.为了解决上述技术问题,本技术提供一种新的木聚糖酶突变体,所述木聚糖酶突变体通过定点突变的方式获得,其在耐热性及酶活力等方面均表现出良好的特性,且满足非瘟形势下颗粒饲料生产要求,具有良好的应用前景。

8.为此,本技术第一方面提供一种木聚糖酶突变体,所述木聚糖酶突变体的氨基酸序列如seq id no.3所示。

9.在一些实施方式中,所述木聚糖酶突变体由如seq id no.4所示的米曲霉木聚糖酶的氨基酸序列发生r15k和t58y的两个位点的定点突变而获得。

10.本技术所述的木聚糖酶突变体是在seq id no.4所示的米曲霉木聚糖酶的基础上通过pcr定点突变技术进行定点突变获得的。具体地,本技术通过对三级结构模拟预测的能使蛋白质空间结构更加稳定的2个位点进行了突变:即15位k(赖氨酸)变为r(精氨酸),58位y(酪氨酸)变为t(苏氨酸),使得获得的木聚糖酶突变体的热稳定性和酶活性得到大幅提升。

11.本技术中,氨基酸的命名法使用氨基酸残基的公认iupac命名法,用单字母代码形式。dna核酸序列的命名法采用公认的iupac命名法。

12.本技术中,木聚糖酶突变体的标识采用“原始氨基酸位置替换的氨基酸”来表示木聚糖酶突变体中突变的氨基酸。如r15k表示位置15的氨基酸由亲本木聚糖酶的lys(k)替换成arg(r);t58y表示位置58的氨基酸由亲本木聚糖酶的tyr(y)替换成thr(t),位置的编号对应于seq id no.3中木聚糖酶的氨基酸序列编号。

13.本技术中,术语“突变体”指的是生物体或蛋白质相较于野生型的类型发生了改变。这种改变可通过本领域技术人员所熟知的方法加以实现,例如,通过定点突变,其中得到的蛋白质就可以被称为突变体。

14.本技术第二方面提供了一种编码如本技术第一方面所述的木聚糖酶突变体的dna分子。

15.在一些实施方式中,所述dna分子的核苷酸序列如seq id no.1所示。

16.本技术中,所述如seq id no.1所示的dna分子是在如seq id no.2所示的原始xylp0基因的基础上通过定点突变获得的;所述定点突变可以通过设计相应的突变引物并利用所设计的突变引物进行pcr扩增来实现。

17.本技术第三方面提供了一种重组载体,其包括如本技术第二方面所述的dna分子。

18.在一些实施方式中,所述重组载体可以通过将所述的dna分子与表达载体进行融合后获得。

19.在一些实施方式中,所述表达载体例如可以为毕赤酵母表达载体ppic 9k。

20.本技术第四方面提供了一种重组菌株,其包含如本技术第三方面所述的重组载体。

21.在一些实施方式中,所述重组菌株通过将所述的重组载体导入到宿主细胞中获得。

22.在一些实施方式中,所述宿主细胞为毕赤酵母。

23.在一些具体的实施方式中,所述毕赤酵母可以为毕赤酵母gs115。

24.本技术对将重组载体导入到宿主细胞的方式没有明确限定,其为本领域常规采用的方法。例如可以通过电转化法将所述重组载体导入到宿主细胞中。

25.本技术第五方面提供了一种如本技术第一方面所述的木聚糖酶突变体的制备方法,其包括如下步骤:s1,获取编码所述木聚糖酶突变体的dna分子,并将所述dna分子与表达载体融合,获得重组载体;s2,将所述重组载体转入宿主细胞中,获得重组菌株;s3,诱导所述重组菌株表达所述的木聚糖酶突变体。

26.本技术对获取编码所述木聚糖酶突变体的dna分子的方式没有明确限定,其为本领域常规采用的方法。

27.例如,可以通过设计特定的突变引物对来源于米曲霉的野生型木聚糖酶的基因(如seq id no.2所示)进行pcr定点突变及扩增后,获得所述的编码所述木聚糖酶突变体的dna分子。

28.在一些具体实施方式中,所设计的突变引物如下所示:突变引物p1-r:5

’‑

tacgacataaagtatccccagca-3’(seq id no.5);突变引物p1-f:5

’‑

tggggatactttatgtcgtagtg-3’(seq id no.6)。

29.本技术中,步骤s3中,诱导所述重组菌株表达所述的木聚糖酶突变体的方法可以包括如下步骤:1)菌株培养:重组菌株经过二级种子培养后,将二级种子液按5%接种量接入发酵罐中,调节培养温度至30℃,用氨水维持ph在5.0,加入ptml微量盐溶液,通气搅拌培养约18~24h,直至将发酵罐中葡萄糖耗尽;2)甘油促生长:补加50%甘油(含有ptml,10ml/l),持续5h;3)甲醇诱导:用氨水调节ph至5.0,流加100%甲醇(含有ptml,10ml/l),持续96h。

30.本技术通过pcr定点突变技术获得改良的木聚糖酶基因、构建包含改良的木聚糖酶基因的表达载体并进行发酵表达,从而实现对新型耐热木聚糖酶突变体的制备。

31.本技术第六方面提供了一种如本技术第一方面所述的木聚糖酶突变体或第五方面所述方法制备的木聚糖酶突变体在饲料中的应用。

32.本技术所提供的木聚糖酶突变体的酶活性高,且耐热性较原始木聚糖酶有了大幅提升,可耐受高温制粒,满足非瘟形势下颗粒饲料的生产要求,因此能够较好地应用在饲料中。

33.有益技术效果:本技术通过定点突变的方式获得了一种全新的木聚糖酶突变体,该突变体具有酶活力高,热稳定性好的特点。所述木聚糖酶突变体经85℃恒温水浴处理5min后,酶活存留在90%以上,而原始木聚糖酶经85℃恒温水浴处理5min后,酶活存留仅为70%左右;95℃恒温水浴处理5min后,木聚糖酶突变体的酶活存留在85%以上,而原始木聚糖酶活存留仅为50%左右,木聚糖酶突变体的耐热性在原有基础上有了大幅提升。同时所述木聚糖酶突变体可耐受高温制粒,即调制温度85℃,调制时间30s,酶活存留为98.4%;调制温度85℃,调制时间60s,酶活存留为92.1%;调制温度85℃,调制时间60s后继续保质

10min,酶活存留为85.8%;调制温度85℃,调制时间60s后继续保质30min,酶活存留为75.3%,可满足非瘟形势下颗粒饲料的生产要求,具有良好的应用前景。

附图说明

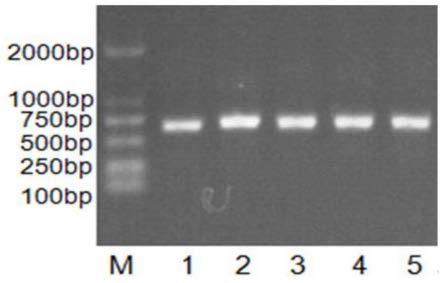

34.图1为重组载体ppic 9k-xylp18的pcr鉴定电泳图谱;其中,m表示marker dl2000,1-5表示p1阳性突变克隆。

35.图2为重组菌株阳性转化子的筛选结果图。

36.图3为木聚糖酶突变体蛋白sds-page的凝胶图谱;其中1-5为样品,6为对照样品(ppic 9k空载体转入毕赤酵母gs115的发酵液)。

37.图4为木聚糖酶突变体的最适ph曲线。

38.图5为木聚糖酶突变体的最适温度曲线。

具体实施方式

39.为使本技术更加容易理解,下面将结合实施例来进一步详细说明本技术,这些实施例仅起说明性作用,并不局限于本技术的应用范围。本技术中所使用的原料或组分若无特殊说明均可以通过商业途径或常规方法制得。除非另外指出,本技术的核酸序列按照5’到3’的方向从左到右写出;氨基酸序列按照从氨基到羧基的方向从左到右写出。

40.下述实施例中,酶活的定义为:在温度37℃、ph5.5条件下,每分钟从浓度为5.0mg/ml的木聚糖溶液中降解释放1μmol还原糖所需的酶量,即为一个酶活力单位,以u表示。酶活的测定方法:gb/t 23874-2009。

41.实施例1:构建重组菌株1.获取编码木聚糖酶突变体的dna分子将来源于米曲霉木聚糖酶的xylp0基因(如seq id no.2所示),经突变引物设计、pcr定点突变及扩增后,得到突变基因xylp18,即为编码木聚糖酶突变体的dna分子(如seq id no.1)。

42.所设计的突变引物的如下所示:突变引物p1-r:5

’‑

tacgacataaagtatccccagca-3’(seq id no.5);突变引物p1-f:5

’‑

tggggatactttatgtcgtagtg-3’(seq id no.6)。

43.2.重组载体的构建将突变获得的突变基因xylp18的纯化产物和毕赤酵母表达载体ppic 9k经过ecori和bamhⅰ双酶切,随后进行连接,转化至大肠杆菌dh5α感受态细胞中,选择ampr的阳性转化子,菌落培养后提质粒,得到重组载体ppic 9k-xylp18。对上述重组载体进行酶切验证重组是否成功,酶切后的重组载体ppic 9k-xylp18的pcr鉴定电泳图谱如图1所示。从图1可知,阳性突变克隆中的质粒经酶切后均能获得一条700bp左右的条带,证明重组载体构建成功。

44.3.重组菌株的构建(1)质粒dna的线性化在转化毕赤酵母之前,用sali限制性内切酶对重组质粒ppic 9k-xylp18进行线性化酶切,得到线性化质粒ppic 9k-xylp18。

45.(2)线性化质粒ppic 9k-xylp18电转至毕赤酵母

①

将毕赤酵母gs115的感受态细胞与线性化质粒ppic 9k-xylp18加入到1.5ml预冷的离心管中,吹打混匀,随后加入预冷的电转杯中;

②

对电转杯冰浴5min,随后电转化;

③

电击后,立即加入1ml预冷的1mol/l的山梨醇溶液于电转杯中,并将电转液转移到新的灭菌1.5ml离心管中;

④

吸取毕赤酵母gs115电转液200μl涂布在md培养基上,30℃孵育至克隆产生。

46.(3)阳性转化子的筛选

①

筛选培养基:亮蓝木聚糖培养基:2%(w/v)葡萄糖,0.00004%(w/v)biotin,1.34%(w/v)ynb,1%(w/v)亮蓝木聚糖,1.5%(w/v)琼脂;

②

从md板上挑取单克隆分别点在md和亮蓝木聚糖筛选板上,使其一一对应,30℃培养24h后甲醇诱导两天,观察是否有透明圈,结果如图2所示。

47.①

将步骤(3)筛选出的阳性转化子(毕赤酵母)分别接种至含10ml bmg培养基的100ml锥形瓶中,30℃,200rpm过夜培养;

②

1500g离心5min收集细胞,将收集的细胞用20ml bmm培养基重悬;

③

将重悬后的细胞转移回原始锥形瓶中,30℃,200rpm诱导培养;

④

每隔24h加入总体积0.5%的甲醇;

⑤

诱导培养3d;

⑥

收集发酵液12000rpm离心2min,然后收集上清;

⑦

对收集的上清进行sds-page电泳检测,上清中的木聚糖酶突变体蛋白sds-page电泳结果如图3所示;

⑧

随后分别测定筛选出的阳性转化子的发酵液酶活,挑选其中一株最高酶活的菌株(命名为:gs115/ppic 9k-xylp18)进行后续的酶学性质测定。以上述同样方法制备原始基因对照菌株gs115/ppic zα-xylp0。

48.实施例2:木聚糖酶突变体及原始木聚糖酶的制备分别以实施例1构建的重组菌株gs115/ppic 9k-xylp18和对照菌株gs115/ppic zα-xylp0为生产菌株进行实验:1.培养基1.斜面培养基:葡萄糖2%,蛋白胨2%,酵母提取物1%,琼脂2%,ph5.0;121℃灭菌20min;2.种子培养基:葡萄糖3%,蛋白胨2%,kcl 0.05%,mgso

4 0.05%,mnso

4 0.03%,feso40.05%,ph5.0;121℃灭菌20min;3.发酵培养基:葡萄糖3%,蛋白胨2%,kcl 0.05%,mgso

4 0.05%,mnso

4 0.03%,feso

4 0.05%,ph5.0;121℃灭菌20min;4.ptm1:cuso4·

5h2o 6.0g/l,ki 0.088g/l,mnso4·

h2o 3.0g/l,na2moo4·

2h2o 0.2g/l,h3bo

3 0.02g/l,cocl2·

6h2o 0.5g/l,zncl

2 20.0g/l,feso4·

7h2o 65.0g/l,biotin 0.2g/l,浓h2so

4 5.0ml/l。

49.2、木聚糖酶的制备

1.菌株培养:新鲜斜面上挑取1环生产菌接种到50ml种子培养基中,30℃,200rpm培养18h作为一级种子液;按10%接种量接入200ml种子培养基中,30℃,200rpm培养20h得二级种子液;将二级种子液按5%接种量接入到装有5l发酵培养基的发酵罐中,调节温度至30℃,用氨水维持ph在5.0,加入ptml(5ml/l),通气搅拌培养约18~24h,直到将发酵罐中葡萄糖耗尽,表现为溶氧突然上升;2.甘油促生长:补加50%的甘油(含有ptml,10ml/l),补料速度为20ml/l

·

h,持续5h;3.甲醇诱导:用氨水调节ph至5.0,流加100%的甲醇(含有ptml,10ml/l),流速从1ml/l

·

h经12h升至4ml/l

·

h,持续96h。

50.发酵结束后,8000rpm离心20min即得木聚糖酶突变体的粗酶液及原始木聚糖酶的粗酶液。经检测知木聚糖酶突变体发酵终了时,上清液中平均酶活达到58000u/ml,相较于原始木聚糖酶的酶活提升了16%。

51.实施例3:性能测试1、最适ph及温度测定将实施例2所得的木聚糖酶突变体的粗酶液在不同ph(3~8)及不同温度(25~70℃)条件下进行酶促反应以测定其最适ph和最适温度,结果分别如图4和5所示。从图4-5可知,木聚糖酶突变体的最适作用ph为5.0,最适温度为55℃。

52.2、热稳定性测定热处理:将实施例2所得的木聚糖酶突变体的粗酶液和原始木聚糖酶的粗酶液分别在75~95℃恒温水浴处理5min后,冰水混合物速冷待测,每组三个重复,并以酶活存留率,即各自热处理后的酶活与热处理前的酶活比值,表示耐热性。木聚糖酶突变体和原始木聚糖酶的耐热性结果见表1。

53.表1:不同温度下木聚糖酶酶活存留不同温度下木聚糖酶酶活存留从表1可知,本技术获得的木聚糖酶突变体经85℃恒温水浴处理5min后,酶活存留在90%以上,而原始木聚糖酶经85℃恒温水浴处理5min后,酶活存留仅为70%左右;95℃恒温水浴处理5min后,木聚糖酶突变体的酶活存留在85%以上,而原始木聚糖酶活存留仅为50%左右。说明本技术获得的木聚糖酶突变体的耐热性在原有基础上有了大幅提升。

54.3、制粒后酶活将实施例2所得的木聚糖酶突变体的粗酶液进行冷冻干燥,获得粗酶制剂产品。将获得的粗酶制剂产品添加到饲料中,在饲料加工过程中分别取混合制粒前和制粒后样品(粉料和颗粒料)各10个,测定其酶活,具体操作步骤如下:1.实验条件:实验分为三组,分别为常规制粒组(调制温度85℃,调制时间30s),强化制粒1组(调制温度85℃,调制时间60s),强化制粒2组(调制温度85℃,调制时间60s后继续保质

10min),极限制粒组(调制温度85℃,调制时间60s后继续保质30min),其余条件各组均一致,如调制蒸汽压力:0.43~0.46mpa,水分含量:17~19%,颗粒料干燥后的水分含量:12~14%,木聚糖酶添加量:3000u/kg配合饲料。

55.2.实验流程:

①

准备工作:制粒机提前用不加酶制剂的全价料做2个批次的制粒(第一个批次用于洗仓,第二个批次用于做空白试验),使调制器出口物料温度达到设定温度,并保持整个设备运行稳定。

56.②

样品混合及投料:将实验样品提前进行预混,加入混合仓中跟其他原料进行混合,保证混合均匀,并开始制粒实验。将预混后的每个实验样品直接投入混合仓与饲料进行混合,为了避免多个样品间交叉污染,不建议采用从小料口投料的方式。

③

取样留样:粉料:物料由混合仓进入待制粒仓的过程中,从取样口等间隔取样至少5次,每次取样量200-400g。

57.颗粒料:从环模制出颗粒料开始,取中段颗粒料,等间隔取5-10次,每次取样量200-400g。

58.取样后做好标记,自然冷却后,按照gb/t 23874-2009制备待测样品。

59.3.样品检测:

①

将上述制备好的待测样品用低温粉碎机进行粉碎,按照gb/t 23874-2009再次制备待测样品,用相应方法进行检测。

60.②

分别检测空白饲料粉料、空白饲料颗粒料、加酶饲料粉料和加酶饲料颗粒料的酶活,扣除空白饲料中的酶活后,以绝干酶活进行存留率计算。

61.③

计算公式:计算结果如表2所示。

62.表2不同制粒工艺下木聚糖酶突变体的酶活存留从表2可知,本技术获得的木聚糖酶突变体可耐受高温制粒工艺,即调制温度85℃,调制时间60s,酶活存留率为92.1%;调制温度85℃,调制时间60s后继续保质10min,酶活存留率为85.8%,即便在极限制粒条件下,仍有75.3%的酶活存留,可满足非瘟形势下颗

粒饲料的生产要求。

63.应当注意的是,以上所述的实施例仅用于解释本技术,并不构成对本技术的任何限制。通过参照典型实施例对本技术进行了描述,但应当理解为其中所用的词语为描述性和解释性词汇,而不是限定性词汇。可以按规定在本技术权利要求的范围内对本技术作出修改,以及在不背离本技术的范围和精神内对本发明进行修订。尽管其中描述的本技术涉及特定的方法、材料和实施例,但是并不意味着本技术限于其中公开的特定例,相反,本技术可扩展至其他所有具有相同功能的方法和应用。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1