生物相容性聚碳酸酯聚氨酯,制备方法及应用与流程

1.本技术属于医用聚合物材料领域,具体涉及一种生物相容性聚碳酸酯聚氨酯,制备方法及其应用。

背景技术:

2.聚氨酯(polyurethane,pu)主要是通过二异氰酸酯组合物与聚醚或聚酯类多元醇为基本原料通过加成反应获得,1937年由奥托

•

拜耳等制出此物。

3.聚氨酯材料以其优异的力学性能,耐疲劳性,生物相容性和可加工性在人工器官、介入导、管创伤敷料、医用粘合剂等方面得到了广泛的应用。聚氨酯材料具有合成简单、分子结构可设计性以及稳定性好等优点,被广泛应用于生物医用材料领域,而聚碳酸酯型聚氨酯材料比其他类型的聚氨酯材料具有更好的稳定性及生物相容性。在聚酯和聚醚类多元醇中,聚碳酸酯二元醇(pcdl)综合性能最为优异,由其制备的聚碳酸酯型聚氨酯材料的可降解性以及血液相容性的研究备受关注。

4.聚氨酯材料在用于确定生物分析物的存在和浓度的植入式医疗器械领域中也有相应的应用,在该领域中,聚氨酯主要是以薄膜的形式存在,主要作用是利用其优良的生物相容性起到保护作用,通过对聚氨酯改性和/或物理掺杂,让聚氨酯的薄膜同时具有局选择透过性,实现对生物分析物如:葡萄糖,乳酸,尿酸,β-羟丁酸等扩散控制,从而进一步完成电化学检测。而常规的聚氨酯都是直链型聚氨酯,通过改性和/或物理参杂获得的聚氨酯薄膜稳定性差,重现性也比较差,并随着长时间储存,会伴随着一定的分子迁移,导致聚氨酯薄膜的性质发生变化,导致测试结果偏差。

5.本背景技术目的不在于限定所要求保护的主题的范围,也不在于将所要求保护的主题限制为解决上述任何或所有缺点或问题的实施方式。

6.需要指出的是,上述背景技术内容部分仅代表申请人对相关技术的理解,并不构成现有技术。

技术实现要素:

7.针对上述技术存在的问题之一,本技术的目的之一在于提供一种生物相容性聚碳酸酯聚氨酯,该聚碳酸酯聚氨酯具有较好的生物相容性和性能稳定性。

8.为达此目的,作为本技术的一方面,提供了一种生物相容性聚碳酸酯聚氨酯,包括下述原料组分定向聚合的反应产物:(a)异氰酸酯组合物,具有至少两个异氰酸酯基团的异氰酸酯,(b)含异氰酸酯反应性基团组分,选自聚碳酸酯多元醇,可选的(c),羟基或氨基封端化合物,(d)扩链剂,选自三官能团或更高官能团的多胺,三官能团或更高官能团的多羟基化合物,或其混合物,(e)修饰性组分,选自生物相容性化合物,氨基封端的亲水性化合物,或其混合物,

和可选的(f)交联剂,(f)不同于所述(d)。

9.其中,(a)、(b)和(d)反应后得到的聚氨酯链段中含有活性位点,作为更优选的方案,活性位点位于聚氨酯链段中的支链上。

10.其中,活性位点为位于聚氨酯链段中支链上的反应功能团,例如氨基和/或羟基。

11.根据本技术提供的生物相容性聚碳酸酯聚氨酯,优选地,组分(a)为二异氰酸酯和/或多异氰酸酯,具体为甲苯二异氰酸酯、二苯基甲烷二异氰酸酯、异佛尔酮二异氰酸酯、六亚甲基二异氰酸酯、二环己基甲烷二异氰酸酯、萘二异氰酸酯、对苯二异氰酸酯、赖氨酸二异氰酸酯、1,4-环己烷二异氰酸酯、甲基环己基二异氰酸酯、降冰片烷二异氰酸酯、四甲基间苯二亚甲基二异氰酸酯、环己烷二亚甲基二异氰酸酯、三甲基-1,6-六亚甲基二异氰酸酯、苯二亚甲基二异氰酸酯中的一种或多种。

12.类似的,作为优选的方案,组分(a)中异氰酸酯组合物还可以选自上述异氰酸酯的衍生物,具体为4,4'-亚甲基双(异氰酸苯酯),二环己甲烷4,4'-二异氰酸酯,4,4'-二苯甲烷二异氰酸酯等。

13.根据本技术提供的生物相容性聚碳酸酯聚氨酯,优选地,组分(b)为聚碳酸酯二醇,具体为聚碳酸1,6-己二醇酯二醇,聚碳酸亚己酯二醇,聚碳酸己内酯亚己酯二醇,聚碳酸亚丁酯二醇,聚碳酸环己烷二甲醇-1,6-己二醇酯二醇,聚碳酸1,5戊二醇-1,6-己二醇酯二醇,聚碳酸亚乙酯二醇,聚碳酸亚丙二醇,聚碳酸1,4丁二醇-1,6-己二醇酯二醇,或其中至少两者的混合物。

14.根据本技术提供的生物相容性聚碳酸酯聚氨酯,优选地,原料组分中包含可选的(c),可选的(c)具体为双羟基封端聚硅氧烷,双氨基封端聚硅氧烷或其混合物,分子量优选为1000-6000da,更优选为1500-3000da。

15.根据本技术提供的生物相容性聚碳酸酯聚氨酯,优选地,组分(d)具体为三(2-氨基乙基)胺,三乙醇胺,4,4',4"-三氨基三苯甲烷,或其中至少两者的混合物。

16.根据本技术提供的生物相容性聚碳酸酯聚氨酯,优选地,组分(e)为生物相容性化合物,具体为2-甲基丙烯酰氧乙基磷酸胆碱,或季铵盐。

17.根据本技术提供的生物相容性聚碳酸酯聚氨酯,优选地,组分(e)为氨基封端的亲水性化合物,具体为端氨基封端聚乙二醇;更优选地,氨基封端的亲水性化合物为双端氨基封端聚乙二醇,进一步地,所制备的聚碳酸酯聚氨酯具有网络结构。

18.根据本技术提供的生物相容性聚碳酸酯聚氨酯,优选地,原料组分中包含可选的(f),可选的(f)具体为戊二醛、戊二酸、碳二亚胺中的任意一种。

19.作为本技术的第二方面,提供了上述生物相容性聚碳酸酯聚氨酯的制备方法,具体方案包括如下步骤:(1)通过使(a)、(b)和可选的(c)在有机溶剂中反应形成异氰酸酯封端的聚氨酯预聚体a,(2)用(d)使聚氨酯预聚体a扩链得到聚氨酯预聚体b,(3)用(e)和可选的(f)修饰聚氨酯预聚体b,和可选的,分离提纯步骤。

20.根据本技术提供的生物相容性聚碳酸酯聚氨酯的制备方法,优选地,(a)中的异氰

酸酯基团摩尔量计为x,(b)中的羟基和/或氨基摩尔总量计为y,x与y的比值为1《x/y≤1.5。

21.根据本技术提供的生物相容性聚碳酸酯聚氨酯的制备方法,优选地,有机溶剂为分子内不含有活性氢基的有机溶剂,具体的为对异氰酸酯基为非活性、或者活性比(a)、(b)、(c)、(d)、(e)、(f)等组分的活性氢基更低的有机溶剂。

22.例如,酮系溶剂(丙酮、甲基异丁基酮等)、芳族系烃溶剂(甲苯、邻二甲苯、间二甲苯等)、脂肪族系烃溶剂(戊烷、环戊烷、甲基环己烷、叔己基环己烷等)、醇系溶剂(乙醇、叔丁醇等)、醚系溶剂(二乙基醚、叔丁基甲基醚、四氢呋喃thf、2-甲基四氢呋喃)、酯系溶剂(乙酸乙酯、乙酸丁酯、乙酸异丁酯等)、二醇醚酯系溶剂(乙二醇乙基醚乙酸酯、丙二醇甲基醚乙酸酯)、酰胺系溶剂(二甲基甲酰胺、n,n-二甲基甲酰胺dmf、二甲基乙酰胺、n-甲基-2-吡咯烷酮等)。

23.根据本技术提供的生物相容性聚碳酸酯聚氨酯的制备方法,优选地,有机溶剂的用量与原料组分的质量比100:(5-20)。

24.根据本技术提供的生物相容性聚碳酸酯聚氨酯的制备方法,优选地,聚氨酯预聚体b含有活性氨基和/或羟基。

25.根据本技术提供的生物相容性聚碳酸酯聚氨酯的制备方法,优选地,以聚氨酯预聚体a的重量为100重量%计,(c)的含量为0-30重量%。

26.根据本技术提供的生物相容性聚碳酸酯聚氨酯的制备方法,优选地,(d)中氨基和/或羟基的摩尔总量与所述聚氨酯预聚体a中异氰酸酯基团的摩尔量比值为0.8~1.2。

27.根据本技术提供的生物相容性聚碳酸酯聚氨酯的制备方法,优选地,以聚氨酯预聚体b的重量为100重量%计,(e)的含量为10-20重量%。

28.根据本技术提供的生物相容性聚碳酸酯聚氨酯的制备方法,优选地,以(e)的重量为100重量%计,(f)的含量为0-10重量%。

29.作为本技术的第三方面,提供了上述生物相容性聚碳酸酯聚氨酯的应用。例如,将经过分离提纯后的生物相容性聚碳酸酯聚氨酯溶于有机溶剂后,通过刮涂、点涂、浸渍等涂布方式,在医疗器械,尤其是植入式医疗器械的表面形成一层薄膜,增加了医疗器械与生物体的相容性。

30.根据本技术提供的生物相容性聚碳酸酯聚氨酯的应用,优选地,生物相容性聚碳酸酯聚氨酯的组分中包含上述(a)、(b)、(c)、(d)、(e)、(f)组分,将其制成的薄膜具有选择透过性,例如可以透过葡萄糖,乳酸,尿酸,β-羟丁酸等生物体代谢产物,或者具有透氧性,可用于例如植入式电化学传感器的外膜。

31.相对于现有技术,本技术技术方案具有如下之一的有益效果:(1)本技术公开的生物相容性聚碳酸酯聚氨酯,通过调整原料组分的种类来实现定向聚合,将其作为外膜制备的传感器体外测试性能优良;(2)通过引入多胺和/或多羟基化合物等作为扩链剂来对聚碳酸酯聚氨酯进行扩链,在其链段上增加了活性位点,例如活性氨基和/或羟基,有利于对其进一步改性,例如,增加其生物相容性;(3)有别于现有技术中以异氰酸酯为刚性链段、聚醚/聚酯二醇为柔性链段的直链型聚氨酯,本技术公开的生物相容性聚碳酸酯聚氨酯增加了支链反应的活性位点。

附图说明

32.图1为采用本技术公开的实施例1中步骤方法制备的聚氨酯膜的血小板吸附显微照片。

33.图2为采用本技术公开的对比例1中步骤方法制备的聚氨酯膜的血小板吸附显微照片。

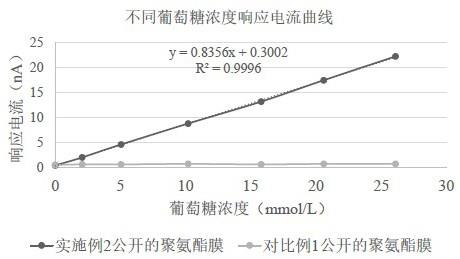

34.图3为采用本技术公开的实施例2和对比例1公开的聚氨酯制备的葡萄糖传感器的响应电流曲线。

35.图4为将本技术实施例3制备的生物相容性聚碳酸酯聚氨酯以薄膜状应用于电化学传感器,在低氧环境中传感器电流与氧含量的响应曲线。

具体实施方式

36.为了能够详细地理解本技术的技术特征和内容,下面将更详细地描述本技术的优选实施方式。虽然实施例中描述了本技术的优选实施方式,然而应该理解,可以以各种形式实现本技术而不应被这里阐述的实施方式所限制。 本技术下列实施例中未注明具体条件的实验方法,通常按照常规条件,或按照制造厂商所建议的条件。实施例中所用到的各种常用化学试剂,均为市售产品。

37.除非另有定义,本技术所使用的所有的技术和科学术语与属于本技术的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本技术的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不用于限制本技术。

38.本技术的术语“异氰酸酯反应性基团”是指含zerevitinov-活性氢的基团,通常,含zerevitinov-活性氢的基团在本领域中被理解为是指羟基(oh)、羧基(cooh)、氨基(nhx)。

39.本技术的术语“可选的”是指在某些方案中,可以选择该原料组分或步骤;在其他方案中,可以不选择该原料组分或步骤。

40.本技术的术语“和/或”,是指描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,a和/或b,可以表示:单独存在a,同时存在a和b,单独存在b这三种情况。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。

41.在本文中所披露的范围的端点和任何值都不限于该精确的范围或值,这些范围或值应当理解为包含接近这些范围或值的值。对于数值范围来说,各个范围的端点值之间、各个范围的端点值和单独的点值之间,以及单独的点值之间可以彼此组合而得到一个或多个新的数值范围,这些数值范围应被视为在本文中具体公开。

42.以下实施例中所涉及的常温或室温指温度为25℃左右时的室内温度,所采用的葡萄糖溶液为不同浓度的葡萄糖缓冲液(g-pbs)。

43.以下结合具体实施例来详细说明本技术。

44.实施例1具体步骤如下:(1)在常温下,取经除水除氧的聚碳酸1,6-己二醇酯二醇4g溶于50ml n,n-二甲基甲酰胺中;升温至40-60℃,备用;(2)在常温下,取4,4'-二苯甲烷二异氰酸酯0.6g溶于 50ml n,n-二甲基甲酰胺

中;将其缓慢加入到步骤(1)的聚碳酸1,6-己二醇酯二醇溶液中,持续反应,得到预聚体a;(3)向预聚体a中加入三(2-氨基乙基)胺((nh2ch2ch2)3n)0.105ml,升温至70-90℃,持续反应,得到预聚体b;(4)向预聚体b中加入2-甲基丙烯酰氧乙基磷酸胆碱(mpc)0.071g,降温至40-50℃,持续至反应结束。

45.对比例1具体步骤如下:(1)在常温下,取经除水除氧的聚碳酸1,6-己二醇酯二醇4g溶于50ml n,n-二甲基甲酰胺中;升温至40-60℃,备用;(2)在常温下,取4,4'-二苯甲烷二异氰酸酯0.6g溶于 50ml n,n-二甲基甲酰胺中;将其缓慢加入到步骤(1)的聚碳酸1,6-己二醇酯二醇溶液中,持续反应,得到预聚体a;(3)向预聚体a中加入2-甲基丙烯酰氧乙基磷酸胆碱(mpc)0.071g,降温至40-50℃,持续至反应结束。

46.将按照上述步骤方法制备的聚氨酯经分离提纯后、通过刮涂的方式形成的聚氨酯膜,图1和图2分别示出了利用实施例1和对比例1中聚氨酯膜的血小板吸附显微照片,从照片中可以清楚的看出,在三(2-氨基乙基)胺增加了聚碳酸酯聚氨酯活性位点基础上,再增加2-甲基丙烯酰氧乙基磷酸胆碱(mpc)对聚碳酸酯聚氨酯进一步接枝修饰,可以有效的减少聚碳酸酯聚氨酯对血小板的吸附,能够提高该膜层在体内应用有效使用寿命。

47.将按照上述步骤方法制备的聚氨酯经分离提纯后、通过刮涂的方式形成的聚氨酯膜,图1和图2分别示出了利用实施例1和对比例1中聚氨酯膜的血小板吸附显微照片,从照片中可以清楚的看出,含有修饰性组分mpc的聚氨酯膜可以有效的减少血小板的吸附,可以提高该膜层在体内应用有效使用寿命。

48.血小板吸附实验步骤及参数如下:取健康人血,加入浓度为3.8%的柠檬酸钠作为抗凝剂,在1000r/min的速率下离心10min,收集上层富血小板血浆(prp),用生理盐水稀释(富血小板血浆/生理盐水=1/4.5),然后将膜样品(1 cm

×

1 cm)置于上述稀释液中,37℃恒温0.5h。样品取出后用磷酸盐缓冲液(pbs,ph=7.4)冲洗3次,在4℃下用浓度为2%的戊二醛溶液固定。24h取出后室温干燥,在 dmba400 型光学显微镜(motic)下观察血小板的吸附情况,并采用显微摄影技术对粘附的血小板进行统计计数。

49.实施例2具体步骤如下:(1)在常温下,取经除水除氧的聚碳酸1,6-己二醇酯二醇4g溶于50ml n,n-二甲基甲酰胺中;升温至40-60℃,备用;(2)在常温下,取4,4'-二苯甲烷二异氰酸酯0.6g溶于 50ml n,n-二甲基甲酰胺中;将其缓慢加入到步骤(1)的聚碳酸1,6-己二醇酯二醇溶液中,持续反应,得到预聚体a;(3)向预聚体a中加入三(2-氨基乙基)胺0.176ml,升温至70-90℃,持续反应,得到预聚体b;(4)向预聚体b中加入2-甲基丙烯酰氧乙基磷酸胆碱0.071g,降温至40-50℃,得到预聚体c。

50.(5)向预聚体c中加入双氨基封端聚乙二醇 0.36g,至40-50℃,反应至结束。

51.将上述实施例2和对比例1中制得的聚碳酸酯聚氨酯经分离提纯后,通过浸涂的方式,在电化学生物传感器的外表面形成一层薄膜(外膜),在不同浓度的葡萄糖溶液中进行测试的响应电流曲线。

52.其中电化学生物传感器为现有技术中(cn114767105a)所公开的双电极电化学传感器,其中工作电极为铂铱合金,参比电极为银/氯化银电极。

53.图3示出利用不同的外膜(实施例2和对比例1)制备的葡萄糖传感器的响应电流曲线,可见,实施例2中增加经过双氨基封端聚乙二醇修饰过聚氨酯膜对需要检测的小分子物质葡萄糖有很好的限制扩散作用,制备的传感器体外线性性能优良。而对比例1中未经任何优化的聚氨酯膜制备的传感器没有葡萄糖扩散的通道,不能用于葡萄糖的检测。

54.在其他一些实施例中,经过双氨基封端聚乙二醇或氨基封端聚乙二醇修饰过聚氨酯膜所形成的葡萄糖扩散通道同样是适用于乳酸、尿酸、抗坏血酸等小分子。在其他一些实施例中,可以通过改变的交联剂用量及聚乙二醇的量可以改变小分子扩散的通量。

55.实施例3具体步骤如下:(1)在常温下,取经除水除氧的聚碳酸1,6-己二醇酯二醇2g溶于20ml n,n-二甲基甲酰胺中;升温至40-60℃,备用;(2)在常温下,取双(3-氨丙基)封端的聚(二甲基硅氧烷) 5g溶于30ml n,n-二甲基甲酰胺中,并加入到步骤(1)的聚碳酸1,6-己二醇酯二醇溶液中;(3)在常温下,取4,4'-二苯甲烷二异氰酸酯0.75g溶于 50ml n,n-二甲基甲酰胺中;将其缓慢加入到步骤(2)溶液中,持续反应,得到预聚体a;(4)向预聚体a中加入三(2-氨基乙基)胺0.131ml,升温至70-90℃,持续反应,得到预聚体b;(5)向预聚体b中加入2-甲基丙烯酰氧乙基磷酸胆碱0.088g,降温至40-50℃,得到预聚体c。

56.(6)向预聚体c中加入双氨基封端聚乙二醇 0.45g,至40-50℃,反应至结束;将上述实施例3中制得的聚碳酸酯聚氨酯经分离提纯后,通过浸涂的方式,在电化学生物传感器的表面形成一层薄膜,在20mmol/l的葡萄糖溶液中进行测试。

57.其中电化学生物传感器为现有技术中(cn114767105a)所公开的双电极电化学传感器,其中工作电极为铂铱合金,参比电极为银/氯化银电极。

58.测试方法如下:在测试环境中向葡萄糖溶液(20mmol/l)中不断通入氮气或者氩气等惰性气体,以赶走葡萄糖溶液中的氧气,并用氧气分析仪进行实时监测,具体测试结果如图4所示。

59.参见图4,氧含量对的传感器的性能几乎没有影响,可见在本技术公开的生物相容性聚碳酸酯聚氨酯中引入硅烷,还可以提高聚氨酯膜层的透氧性,从而保证在人体低氧环境中(0.6~0.9mg/l),需要氧气参与反应的电化学传感器还可以进行有效检测。

60.在其他实施例中,在实施例3的基础上,可以增加例如戊二醛、戊二酸、edc之类交联剂,促进各组分之间的交联反应。

61.虽然已经描述了某些实施方案,但是这些实施方案仅作为示例呈现,并且不旨在限制保护范围。实际上,本技术中所公开的各特征和属性可以不同方式组合以形成另外的

实施方案,所有这些都落入本技术的范围内。

62.尽管本技术提供了某些优选的实施方案和应用,但是对于本领域普通技术人员显而易见的其他实施方案,包括不提供本文所述的所有特征和优点的实施方案,也在本技术的范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1