一种混凝土预浸渍剂及以其制备的高性能混凝土

1.本发明属于高性能混凝土材料制备技术领域,具体涉及一种混凝土预浸渍剂及以其制备的高性能混凝土。

背景技术:

2.混凝土材料是一种具有多孔结构的重要的工程材料,多孔结构导致其吸水率高,进而容易引发抗冻融、抗氯离子侵蚀和抗碳化等病害,影响其结构耐久性,严重时可导致工程安全隐患。提高混凝土耐久性是一项系统工程,从混凝土配合比和制备工艺着手是在新建时期常用的措施,近年来随着混凝土结构的增多,表面处理技术已经成为一种经济、高效可持续的混凝土耐久性处理方法。

3.混凝土表面处理常见的处理方法有:(1)水泥基渗透结晶型防水涂料涂刷,这类材料以硅酸盐类处理剂为主,常见产品有硅酸钠、硅酸钙等,其渗入混凝土结构表层的孔隙中,从而提高混凝土材料的表面密实度,提高耐久性。但该材料虽然提高了混凝土材料的密实度,但为彻底封闭混凝土材料的多孔结构,对混凝土耐久性的提高程度有限。(2)硅烷浸渍材料处理,硅烷浸渍材料的主要成分是烷基烷氧基硅烷,其分子中的烷氧基在混凝土的碱性环境中易水解为硅醇,硅醇可以与混凝土表面的活性物质发生化学反应形成-si-o-si-结构,另外一端的烷基作为疏水基团赋予混凝土良好的疏水性,在混凝土表层3-10mm形成一个疏水层。通过吸水率的降低,提高了混凝土的抗冻融、抗氯离子等性能。硅烷类材料能有效的阻断水以及以水为介质的有害离子传递,进而达到提高混凝土耐久性的目的。但硅烷类材料对混凝土的多孔结构未进行处理,因此不能阻断二氧化碳的传递,虽然通过减少吸水量可以有效缓解二氧化碳引起的混凝土碳化,但对混凝土防碳化性能提高有限。(3)混凝土表面涂层处理,主要采用多层高分子化合物组合物的方式进行混凝土表面处理,最常用的如环氧底漆、环氧中间漆和高分子面漆的组合体系,在混凝土表面形成一层致密的高分子薄膜,从而阻隔各种有害成分对混凝土的侵蚀,提高混凝土的耐久性。但无论是环氧还是聚氨酯,都存在界面粘接力以及粘接力衰减的问题,因此其耐久性较差,且重涂性能也较差。通过填充混凝土表层的孔隙,也可以有效提高混凝土的耐久性,且可以提高混凝土的强度,但目前多采用二氧化硅体系的物理填充,效果很难达到预期。

技术实现要素:

4.针对现有技术中存在的问题和不足,本发明的目的在于提供一种混凝土预浸渍剂及以其制备的高性能混凝土。

5.基于上述目的,本发明采用如下技术方案:本发明第一方面提供了一种预浸渍剂,所述预浸渍剂主要由以下质量份的原料混匀而成:丙烯酸酯类单体100份、引发剂0.1-5份、催化剂0.1-5份和助渗剂1-5份;所述丙烯酸酯类单体包括含异丁烯酰基的丙烯酸酯类单体和/或含丙烯酰基的丙烯酸酯类单体或两者组合。

6.优选地,所述含异丁烯酰基的丙烯酸酯类单体为甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸叔丁酯、甲基丙烯酸十二烷基酯中的一种或几种;所述含丙烯酰基的丙烯酸酯类单体为丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸叔丁酯、丙烯酸十二烷基酯中的一种或几种。

7.更加优选地,所述丙烯酸酯类单体为含异丁烯酰基的丙烯酸酯类单体。这是因为,一方面含异丁烯酰基的丙烯酸酯类单体的α位置是甲基,含丙烯酰基的丙烯酸酯类单体的α位置是氢,反应活性更高,因此含异丁烯酰基的丙烯酸酯类单体对光和氧的作用较含丙烯酰基的丙烯酸酯类单体更稳定,耐候性、耐光性、耐水性更佳;另一方面α位上的甲基对其主链自由旋转有空间位阻效应,分子链运动受影响,因此含异丁烯酰基的丙烯酸酯类单体聚合物一般比含丙烯酰基的丙烯酸酯类单体聚合物表现出更大的刚性,同时长链的丙烯酸酯类单体聚合物会表现出良好的柔韧性。

8.优选地,所述丙烯酸酯类单体为甲基丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸叔丁酯、甲基丙烯酸十二烷基酯中的一种或几种与甲基丙烯酸甲酯的组合物。

9.进一步地,为了避免丙烯酸酯类单体出现大量挥发,当所述丙烯酸酯类单体中包括丙烯酸甲酯或/和甲基丙烯酸甲酯时,所述丙烯酸甲酯或/和甲基丙烯酸甲酯的质量不超过丙烯酸酯类单体总质量的20%。优选地,所述甲基丙烯酸甲酯用量占丙烯酸酯类单体总质量的5%-20%。

10.优选地,所述助渗剂为小分子溶剂和/或硅烷偶联剂;所述硅烷偶联剂为含乙烯基的硅烷偶联剂和/或含氨基的硅烷偶联剂;所述小分子溶剂为丙酮、乙醇、丙醇中的一种或几种;所述含乙烯基的硅烷偶联剂为乙烯基三乙氧基硅烷、乙烯基三甲基硅烷、乙烯基三(β-甲氧乙氧基)硅烷中的一种或几种;所述含氨基的硅烷偶联剂为氨基三乙氧基硅烷、氨基三甲氧基硅烷、n-β-(氨乙基)-γ-氨丙基三甲氧基硅烷中的一种或几种。

11.优选地,所述引发剂为偶氮二异丁氰、过氧化二苯甲酰、过氧化十二酰中的至少一种。

12.更加优选地,所述引发剂为过氧化二苯甲酰;所述过氧化二苯甲酰与丙烯酸酯类单体的质量比为1%-5%。

13.优选地,所述催化剂为二甲基苯胺和/或环烷酸钴。

14.本发明第二方面提供了上述第一方面所述的预浸渍剂在高分子聚合物浸渍混凝土中的应用。

15.本发明第三方面提供了一种高分子聚合物浸渍混凝土的制备方法,包括如下步骤:(1)将上述第一方面制备的预浸渍剂涂覆于待浸渍混凝土表面,得到预浸渍混凝土;(2)对步骤(1)制备的预浸渍混凝土进行热处理或辐照处理进行聚合反应,得到高分子聚合物浸渍混凝土。

16.更加优选地,所述待浸渍混凝土强度等级为c30-c60;所述待浸渍混凝土可采用gb/t 50107规定的方法制备。

17.优选地,以待浸渍混凝土表面待涂覆表面积计,所述预浸渍剂的涂覆量为300-2000g/m2;更加优选地,所述预浸渍剂的涂覆量为500-1000g/m2。

18.进一步地,预浸渍剂的涂覆量和待浸渍混凝土的强度等级影响预浸渍剂渗透的深

度,预浸渍剂用量越大,待浸渍混凝土的强度等级越低,渗透深度越大。

19.更加优选地,所述涂覆方式包括但不限于辊涂、刷涂以及喷涂;涂覆时可以分多道进行浸渍,并要求在上一道全部渗透之后进行下一道工序。

20.更加优选地,所述待浸渍混凝土用所述预浸渍剂涂覆前先进行干燥处理;干燥条件为80℃干燥6-12h。

21.更加优选地,所述预浸渍混凝土在聚合反应前可先用添加固化剂的环氧树脂或聚氨酯封闭涂料涂覆于预浸渍混凝土表面,待聚合反应结束后清除即可。封闭涂料的使用可有效防止预浸渍剂中组分的挥发。

22.优选地,步骤(2)中所述热处理条件为80-110℃加热1-12h。

23.更加优选地,步骤(2)中所述辐照处理为紫外光辐照或微波辐照或二者结合。

24.更加优选地,将所述预浸渍剂替换为其他可聚合组合物,上述第三方面所述的制备方法仍可作为一种混凝土表层处理技术用于制备高性能的混凝土。

25.本发明第四方面提供了上述第三方面所述制备方法制备的高分子聚合物浸渍混凝土。

26.与现有技术相比,本发明的有益效果如下:(1)本发明利用预浸渍-后聚合的混凝土表面处理方法制备高性能混凝土,具体采用在室温下保持小分子组合物状态的具有聚合功能的丙烯酸酯类单体作为预浸渍剂的单体材料,借助助渗剂可使其渗透进入混凝土表层20mm处,然后对经过预浸渍剂浸渍处理过的混凝土采用加热、微波或紫外线辐射等技术手段引发小分子单体聚合,使预浸渍的小分子单体组合物在混凝土的多孔结构中形成连续的高分子丙烯酸酯类聚合物,高分子量的聚丙酸酯以长链结构在混凝土结构的表层空隙中形成连续的结构,在混凝土表层形成防护体系。该类聚合物以长链聚合物的形式分布于混凝土的多孔结构中并形成连续的柔性相,既能对混凝土的表层气孔进行封闭,降低混凝土孔隙率,阻断水以及以水为介质的有害物质对混凝土结构的侵蚀,有效地提高了混凝土的耐久性;还因为混凝土的表层经过聚合物大分子的填充,在聚合物-集料-水泥浆体三相之间形成连续的任意方向的增强网,能使混凝土结构更密实,因此可以明显提高混凝土的强度和韧性,从而避免了混凝土结构的开裂。本技术制备的预浸渍剂可提高混凝土的力学性能及耐久性,可用于普通混凝土结构的高性能化。

27.(2)本发明优选甲基丙烯酸甲酯和甲基丙烯酸丁酯作为单体组合物制备预浸渍剂,长短链结合,软硬结合,对基础混凝土浸渍聚合后可得到一种柔性、刚性兼具压折比较低的高强混凝土试块。在其中一项实施例中,以甲基丙烯酸甲酯和甲基丙烯酸丁酯制备的预浸渍剂对混凝土进行处理,可使混凝土的抗压强度从40mpa增加到120mpa,抗折强度从7.5mpa增加到20mpa以上,吸水率减少率达96%以上,抗冻融循环次数增加270次以上,碳化深度由15mm减少到0.5mm以下,氯离子扩散系数下降96%以上,因此经过预浸渍剂聚合反应处理后,大大提高混凝土的强度和耐久性。同时在助渗剂的筛选中发明人发现,氨基硅烷类的助渗效果最佳,在其中一项实施例中,将加入助渗剂氨基三甲氧基硅烷的预浸渍剂浸渍处理混凝土时,其浸渍深度达到35mm,比不加助渗剂的预浸渍剂的浸渍深度高出42%。此外,本发明在筛选预浸渍剂涂覆量时发现,采用本发明制备的预浸渍剂浸渍处理混凝土时,按800g/m2的涂覆量可使混凝土的综合性能达到最优。

28.(3)本发明优选热处理手段对浸渍过预浸渍剂的混凝土进行聚合处理,这是因为在实际生产应用过程中热源易得,设备投资小,使用方便,更适用于厚壁、异形的大件制品,聚合速度快,能够满足多种应用场景。

附图说明

29.图1为本发明预浸渍剂浸渍聚合处理前的混凝土表面微观形貌图;图2为本发明预浸渍剂浸渍聚合处理后的混凝土表面微观形貌图。

具体实施方式

30.为使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下通过实施例结合附图,对本发明作进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

31.需要说明的是,在不冲突的情况下,本技术中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本技术。

32.需要说明的是,本技术采用破坏后在指示剂的作用下直接测量的方法测定浸渍深度;参照gb/t 50081要求测量试样的抗压强度和抗折强度;参照《standard test method for measurement of rate of absorption of water by hydraulic cement concretes》(astm c1585-2013)中的方法测量试样的吸水量,处理时间为24h;参照gb/t 50082规定测量试样的抗冻融循环等级、碳化深度(处理时间72h)、氯离子扩散系数。其中,吸水量减少率=(未浸渍空白例试件吸水量-试验例/实施例/对比例试件吸水量)/未浸渍空白例试件吸水量,氯离子扩散系数下降率=(未浸渍空白例试件氯离子扩散系数-试验例/实施例/对比例试件氯离子扩散系数)/未浸渍空白例试件氯离子扩散系数。

33.实施例1:制备不同单体种类和单体配比的预浸渍剂本实施例提供一种预浸渍剂,所述预浸渍剂由以下质量份数的原料组分搅拌均匀制备而成;所述原料组分包括:丙烯酸酯类单体100份、过氧化二苯甲酰5份、环烷酸钴0.1份和乙烯基三乙氧基硅烷1.5份。

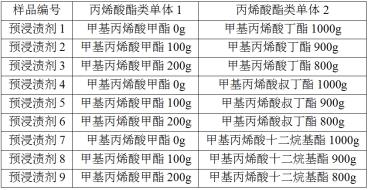

34.所述丙烯酸酯类单体种类及用量见表1。

35.表1 制备预浸渍剂的丙烯酸酯单体种类及用量实施例2:不同单体种类和单体配比的预浸渍剂对制备的高分子聚合物浸渍混凝土性能的影响为了探讨预浸渍剂对制得的高分子聚合物浸渍混凝土的浸渍深度、抗压强度、抗

折强度、吸水量减少率、抗冻融循环等级、碳化深度、氯离子扩散系数下降率的影响。发明人做了以下实验,即试验例和空白例,比较实施例1制备的预浸渍剂1-9浸渍处理和未浸渍处理对混凝土性能的影响。结果如表2所示。

36.试验例本实施例提供一种高分子聚合物浸渍混凝土,其制备方法包括如下步骤:(1)将强度等级为c30的待浸渍混凝土试件养护28d后于80℃干燥处理8h,得到干燥处理后的待浸渍混凝土试件;(2)采用涂刷的方式将实施例1制备的预浸渍剂按800g/m2的涂覆量均匀涂覆于步骤(1)制备的干燥处理后的待浸渍混凝土试件表面,得到预浸渍混凝土;(3)为防止单体挥发,用环氧树脂涂料覆盖于预浸渍混凝土表面,待环氧树脂涂料固化后对预浸渍混凝土进行80℃烘箱热处理12h进行聚合反应,除去环氧树脂涂料后即得高分子聚合物浸渍混凝土。

37.空白例一种混凝土,其制备方法包括如下步骤:将强度等级为c30的待浸渍混凝土试件养护28d后于80℃干燥处理8h,得到干燥处理后的待浸渍混凝土试件。

38.表2 试验例1至9和空白例中预浸渍剂的使用情况及混凝土性能数据将试验例与空白例对比后发现,浸渍处理后的高分子聚合物浸渍混凝土(试验例)与未浸渍混凝土(空白例)相比,抗压强度提高2.8-3.5倍,抗折强度2.6-4.6倍,吸水量减少率95%以上,抗冻融循环等级增加270次以上,碳化深度降低98%以上,氯离子扩散系数下降96%以上。这是因为预浸渍剂中的单体组合物在热引发后发生了聚合反应,使混凝土的孔隙率明显降低,大孔径孔隙数量明显减少,同时还封闭了微裂缝,孔隙与裂缝之间的连续被切断,混凝土内部更加密实。同时水化产物被聚合物包裹,将其与外界环境分隔开来,起到物理防护层的作用,提高了混凝土的耐久性能。因此,采用预浸渍剂对混凝土进行浸渍处理可以明显混凝土的力学性能,同时还能提高混凝土的耐久性。

39.由表2可以看出,分别对比试验例1至3,试验例4至6和试验例7至9可以发现,随着甲基丙烯酸甲酯含量的增加,浸渍处理后的高分子聚合物浸渍混凝土的浸渍深度均呈现增加趋势,抗压强度均呈现降低趋势,抗折强度呈现降低趋势,其他参数指标均与甲基丙酸甲酯的含量关联度不大。这是因为,甲基丙酸甲酯分子体积较小,有利于预浸渍剂在混凝土中的迁移和渗透,但甲基丙烯酸甲酯的熔点的较低,在加热时容易挥发,造成实际发生聚合反应的预浸渍剂较少。因此本技术优选甲基丙烯酸甲酯含量为5%-20%的预浸渍剂对混凝土进

行浸渍处理。

40.由表2可以看出,分别对比甲基丙烯酸甲酯含量相同的试验例,如对比试验例1、试验例4和试验例7可以发现,随着另一种丙烯酸酯类单体分子量的增大,浸渍处理后的高分子聚合物浸渍混凝土的浸渍深度均呈现下降趋势,吸水量减少率、抗冻融循环等级均呈现增加趋势,碳化深度均呈现减小趋势,氯离子扩散系数均呈现增加趋势。这是因为,试验例4-6和试验例7-9选用的共聚单体为甲基丙烯酸叔丁酯和甲基丙烯酸十二烷基酯,这两种单体不仅体积大,而且由于位阻和疏水的原因,导致其在混凝土中的扩散性能降低,导致其渗透深度降低。但甲基丙烯酸叔丁酯和甲基丙烯酸十二烷基酯的疏水效果明显优于甲基丙烯酸丁酯,即使其渗透深度略有降低,但经处理后的混凝土的吸水量明显降低,同时与水的迁移相关的耐久性指标也有增加趋势。此外,另一种丙烯酸酯类单体为甲基丙烯酸叔丁酯时,其抗压和抗折强度明显高于甲基丙烯酸丁酯和甲基丙烯酸十二烷基酯,这是因为长链的甲基丙烯酸十二烷基酯会表现良好的柔韧性,而甲基丙烯酸叔丁酯则表现出更大的刚性,所以甲基丙烯酸十二烷基酯在力的传递上会弱于甲基丙烯酸叔丁酯。因此,优选综合性能更好的甲基丙烯酸甲酯和甲基丙烯酸丁酯制备高分子聚合物浸渍混凝土。

41.实施例3:不同助渗剂种类对制备的高分子聚合物浸渍混凝土性能的影响为了探讨不同助渗剂种类对制得的高分子聚合物浸渍混凝土的浸渍深度的影响。发明人做了以下实验,即实施例3-1至3-9和对比例1,其对应加入的助渗剂种类分别为:丙酮、乙醇、丙醇、氨基三乙氧基硅烷、氨基三甲氧基硅烷、n-β-(氨乙基)-γ-氨丙基三甲氧基硅烷、乙烯基三乙氧基硅烷、乙烯基三甲基硅烷、乙烯基三(β-甲氧乙氧基)硅烷、不加助渗剂。结果如表3所示。

42.实施例3-1本实施例提供一种预浸渍剂,所述预浸渍剂由以下质量份数的原料组分搅拌均匀制备而成;所述原料组分包括:甲基丙烯酸甲酯100g、甲基丙烯酸丁酯900g、过氧化二苯甲酰50g、环烷酸钴1g和丙酮(助渗剂)15g。

43.本实施例还提供一种高分子聚合物浸渍混凝土,其制备方法包括如下步骤:(1)将强度等级为c30的待浸渍混凝土试件养护28d后于80℃干燥处理8h,得到干燥处理后的待浸渍混凝土试件;(2)采用涂刷的方式将本实施例制备的预浸渍剂按800g/m2的涂覆量均匀涂覆于步骤(1)制备的干燥处理后的待浸渍混凝土试件表面,得到预浸渍混凝土;(3)为防止单体挥发,用环氧树脂涂料覆盖于预浸渍混凝土表面,待环氧树脂涂料固化后对预浸渍混凝土进行80℃烘箱热处理12h进行聚合反应,除去环氧树脂涂料后即得高分子聚合物浸渍混凝土。

44.分别将预浸渍剂浸渍聚合处理前和后的混凝土试块进行扫描电镜(sem)分析,结果如图1和图2所示。从图1可以看出,未浸渍混凝土表面主要为c-s-h凝胶以及ca(oh)2,同时可以看到表面的孔隙和微裂缝,密实度较低,这是由于混凝土在养护期的水化及收缩造成的。这使得混凝土的受力面积较小,表现出的宏观性能为力学强度较低,受到较大荷载作用时裂缝会迅速扩展导致试件的破坏。此外,混凝土水化产物堆叠较松散,水化产物间的连续性较差,界面强度低,表现出明显的脆性破坏特征。从图2可以看出,聚丙烯酸酯浸渍聚合后的混凝土表面比较平滑,出现局部连续相,砂浆的破坏出现塑性破坏特征,砂浆具备一定

的韧性。这是因为,聚合物填补了混凝土内部的孔隙,强化了集料与水泥浆体之间的接触裂缝,提高了基材的密实性,使原来多孔体系变成较致密的整体,受荷时混凝土的有效承压面积增大,孔隙和裂缝导致的应力集中效应减小。此外,聚合物并不是均匀填充试样,而是形成连续的任意方向的增强网。聚合物对基材的粘结不是普通的机械粘结,而是在单体聚合过程中将集料与水泥浆体包裹其中,聚合物—集料—水泥浆体三相之间在较大的粘结力下成为一个整体。在承受外界荷载时会吸收一部分应变能,吸收大小与聚合物本身的特性有关。聚合物能在增强水泥复合材料的同时会抑制裂缝的产生和扩展,延缓试件的断裂。

45.实施例3-2一种预浸渍剂内容与实施例3-1的内容基本相同,其不同之处在于:将丙酮替换为乙醇制备预浸渍剂。

46.一种高分子聚合物浸渍混凝土内容与实施例3-1的内容基本相同,其不同之处在于:步骤(2)中采用本实施例制备的预浸渍剂进行浸渍处理。

47.实施例3-3一种预浸渍剂内容与实施例3-1的内容基本相同,其不同之处在于:将丙酮替换为丙醇制备预浸渍剂。

48.一种高分子聚合物浸渍混凝土内容与实施例3-1的内容基本相同,其不同之处在于:步骤(2)中采用本实施例制备的预浸渍剂进行浸渍处理。

49.实施例3-4一种预浸渍剂内容与实施例3-1的内容基本相同,其不同之处在于:将丙酮替换为氨基三乙氧基硅烷制备预浸渍剂。

50.一种高分子聚合物浸渍混凝土内容与实施例3-1的内容基本相同,其不同之处在于:步骤(2)中采用本实施例制备的预浸渍剂进行浸渍处理。

51.实施例3-5一种预浸渍剂内容与实施例3-1的内容基本相同,其不同之处在于:将丙酮替换为氨基三甲氧基硅烷制备预浸渍剂。

52.一种高分子聚合物浸渍混凝土内容与实施例3-1的内容基本相同,其不同之处在于:步骤(2)中采用本实施例制备的预浸渍剂进行浸渍处理。

53.实施例3-6一种预浸渍剂内容与实施例3-1的内容基本相同,其不同之处在于:将丙酮替换为n-β-(氨乙基)-γ-氨丙基三甲氧基硅烷制备预浸渍剂。

54.一种高分子聚合物浸渍混凝土内容与实施例3-1的内容基本相同,其不同之处在于:步骤(2)中采用本实施例制备的预浸渍剂进行浸渍处理。

55.实施例3-7一种预浸渍剂内容与实施例3-1的内容基本相同,其不同之处在于:将丙酮替换为乙烯基三乙氧基硅烷制备预浸渍剂。

56.一种高分子聚合物浸渍混凝土内容与实施例3-1的内容基本相同,其不同之处在于:步骤(2)中采用本实施例制备的预浸渍剂进行浸渍处理。

57.实施例3-8一种预浸渍剂内容与实施例3-1的内容基本相同,其不同之处在于:将丙酮替换为

乙烯基三甲基硅烷制备预浸渍剂。

58.一种高分子聚合物浸渍混凝土内容与实施例3-1的内容基本相同,其不同之处在于:步骤(2)中采用本实施例制备的预浸渍剂进行浸渍处理。

59.实施例3-9一种预浸渍剂内容与实施例3-1的内容基本相同,其不同之处在于:将丙酮替换为乙烯基三(β-甲氧乙氧基)硅烷制备预浸渍剂。

60.一种高分子聚合物浸渍混凝土内容与实施例3-1的内容基本相同,其不同之处在于:步骤(2)中采用本实施例制备的预浸渍剂进行浸渍处理。

61.对比例1一种预浸渍剂内容与实施例3-1的内容基本相同,其不同之处在于:制备预浸渍剂时不加丙酮。

62.一种高分子聚合物浸渍混凝土内容与实施例3-1的内容基本相同,其不同之处在于:步骤(2)中采用本实施例制备的预浸渍剂进行浸渍处理。

63.表3 实施例3-1至3-9和对比例1中助渗剂种类的使用情况及混凝土性能数据由表3可以看出,相比小分子溶剂(丙酮、乙醇、丙醇),氨基硅烷类助渗剂(氨基三乙氧基硅烷、氨基三甲氧基硅烷、n-β-(氨乙基)-γ-氨丙基三甲氧基硅烷)更有助于提高混凝土的渗透性能,这是因为氨基硅烷类助渗剂的烷氧基团水解后容易与混凝土形成化学链接,不容易形成共聚单体的局部浓度过高,因此其渗透性能更优异;乙烯基硅烷类助渗剂(乙烯基三乙氧基硅烷、乙烯基三甲基硅烷、乙烯基三(β-甲氧乙氧基)硅烷)虽然也具有烷氧基团,但由于乙烯基团的疏水性能,导致其渗透性能不如氨基硅烷类助渗剂。因此,本技术优选以氨基硅烷类助渗剂制备的预浸渍剂对混凝土进行浸渍处理。

64.实施例4:不同助渗剂含量对制备的高分子聚合物浸渍混凝土性能的影响为了探讨不同助渗剂含量对制得的高分子聚合物浸渍混凝土的浸渍深度、抗压强度、抗折强度、吸水量减少率、抗冻融循环等级、碳化深度、氯离子扩散系数下降率的影响。发明人做了以下实验,即实施例3-5、实施例4-1至4-5和对比例1,其对应加入的助渗剂与单体(甲基丙烯酸甲酯和甲基丙烯酸丁酯)的质量比分别为:1.5%、1%、2%、2.5%、3%、5%、不加助渗剂。结果如表4所示。

65.实施例4-1一种预浸渍剂内容与实施例3-5的内容基本相同,其不同之处在于:氨基三甲氧基硅烷加入量为10g;所述氨基三甲氧基硅烷的加入量为单体质量的1%。

66.一种高分子聚合物浸渍混凝土内容与实施例3-5的内容基本相同,其不同之处在于:步骤(2)中采用本实施例制备的预浸渍剂进行浸渍处理。

67.实施例4-2一种预浸渍剂内容与实施例3-5的内容基本相同,其不同之处在于:氨基三甲氧基硅烷加入量为20g;所述氨基三甲氧基硅烷的加入量为单体质量的2%。

68.一种高分子聚合物浸渍混凝土内容与实施例3-5的内容基本相同,其不同之处在于:步骤(2)中采用本实施例制备的预浸渍剂进行浸渍处理。

69.实施例4-3一种预浸渍剂内容与实施例3-5的内容基本相同,其不同之处在于:氨基三甲氧基硅烷加入量为25g;所述氨基三甲氧基硅烷的加入量为单体质量的2.5%。

70.一种高分子聚合物浸渍混凝土内容与实施例3-5的内容基本相同,其不同之处在于:步骤(2)中采用本实施例制备的预浸渍剂进行浸渍处理。

71.实施例4-4一种预浸渍剂内容与实施例3-5的内容基本相同,其不同之处在于:氨基三甲氧基硅烷加入量为30g;所述氨基三甲氧基硅烷的加入量为单体质量的3%。

72.一种高分子聚合物浸渍混凝土内容与实施例3-5的内容基本相同,其不同之处在于:步骤(2)中采用本实施例制备的预浸渍剂进行浸渍处理。

73.实施例4-5一种预浸渍剂内容与实施例3-5的内容基本相同,其不同之处在于:氨基三甲氧基硅烷加入量为50g;所述氨基三甲氧基硅烷的加入量为单体质量的5%。

74.一种高分子聚合物浸渍混凝土内容与实施例3-5的内容基本相同,其不同之处在于:步骤(2)中采用本实施例制备的预浸渍剂进行浸渍处理。

75.表4 实施例和对比例中助渗剂加入量及混凝土性能数据由表4可以看出,随着助渗剂含量的增加,浸渍处理后的高分子聚合物浸渍混凝土的浸渍深度、抗压强度、抗折强度呈现先增加之后趋于平稳的趋势,吸水量减少率、抗冻融循环等级、碳化深度、氯离子扩散系数均呈现平稳趋势。这是因为,助渗剂有助于增加共聚单体的渗透深度,且混凝土的抗压抗折强度与待测式样的浸渍厚度正相关,因此助渗剂的加入能增加预浸渍剂的浸渍深度和抗压、抗折强度。但助渗剂的浸渍深度有限,所以在达到一定深度后混凝土的抗压、抗折强度会趋于平稳。而吸水量、抗冻融循环和抗氯离子迁移能力主要取决于混凝土的表层(3mm-15mm厚度层),因此数据较为平稳。因此本技术优选助渗剂氨基三甲氧基硅烷与单体质量比为2.5%的的预浸渍剂对混凝土进行浸渍处理。

76.实施例5:不同预浸渍剂涂覆量对制备的高分子聚合物浸渍混凝土性能的影响为了探讨不同预浸渍剂涂覆量对制得的高分子聚合物浸渍混凝土的浸渍深度、抗

压强度、抗折强度、吸水量减少率、抗冻融循环等级、碳化深度、氯离子扩散系数下降率的影响。发明人做了以下实验,即实施例3-5和实施例5-1至5-5,其对应加入的预浸渍剂涂覆量分别为:800g/m2、300g/m2、500g/m2、1000g/m2、1500g/m2、2000g/m2。结果如表5所示。

77.实施例5-1一种预浸渍剂内容与实施例3-5的内容基本相同,其不同之处在于:步骤(2)中预浸渍剂的涂覆量为300g/m2。

78.一种高分子聚合物浸渍混凝土内容与实施例3-5的内容基本相同,其不同之处在于:步骤(2)中采用本实施例制备的预浸渍剂进行浸渍处理。

79.实施例5-2一种预浸渍剂内容与实施例3-5的内容基本相同,其不同之处在于:步骤(2)中预浸渍剂的涂覆量为500g/m2。

80.一种高分子聚合物浸渍混凝土内容与实施例3-5的内容基本相同,其不同之处在于:步骤(2)中采用本实施例制备的预浸渍剂进行浸渍处理。

81.实施例5-3一种预浸渍剂内容与实施例3-5的内容基本相同,其不同之处在于:步骤(2)中预浸渍剂的涂覆量为1000g/m2。

82.一种高分子聚合物浸渍混凝土内容与实施例3-5的内容基本相同,其不同之处在于:步骤(2)中采用本实施例制备的预浸渍剂进行浸渍处理。

83.实施例5-4一种预浸渍剂内容与实施例3-5的内容基本相同,其不同之处在于:步骤(2)中预浸渍剂的涂覆量为1500g/m2。

84.一种高分子聚合物浸渍混凝土内容与实施例3-5的内容基本相同,其不同之处在于:步骤(2)中采用本实施例制备的预浸渍剂进行浸渍处理。

85.实施例5-5一种预浸渍剂内容与实施例3-5的内容基本相同,其不同之处在于:步骤(2)中预浸渍剂的涂覆量为2000g/m2。

86.一种高分子聚合物浸渍混凝土内容与实施例3-5的内容基本相同,其不同之处在于:步骤(2)中采用本实施例制备的预浸渍剂进行浸渍处理。

87.表5 实施例3-5和实施例5-1至5-5中预浸渍剂涂覆量及混凝土性能数据由表5可以看出,随着预浸渍剂涂覆量的增加,浸渍处理后的高分子聚合物浸渍混凝土的浸渍深度呈现先快速增加再趋于平稳的趋势,抗压强度呈现逐渐增加但增加幅度逐渐减少的趋势,抗折强度呈现逐渐增加趋势,吸水量减少率、氯离子扩散系数呈现平稳趋

势,抗冻融循环等级、碳化深度呈现略微增加趋势。这是因为,增加预浸渍剂的用量可以明显增加浸渍深度,但由于阻碍扩散的因素较多,浸渍深度并不是随着浸渍剂的用量的增加而一直增加,到达一定的程度后浸渍深度增加不明显。而随着涂覆量的进一步增加,单位体积内的预浸渍剂的量逐渐增加,聚合物对混凝土的填充作用进一步加强,因此混凝土的力学性能和耐久性能数据会略微出现进一步增加的趋势。因此本技术优选按500-1000g/m2的涂覆量用预浸渍剂对混凝土进行浸渍处理。

88.实施例6:不同聚合方式对制备的高分子聚合物浸渍混凝土性能的影响为了探讨不同聚合方式对制得的高分子聚合物浸渍混凝土的抗压强度、抗折强度、吸水量、抗冻融循环等级、碳化深度、氯离子扩散系数的影响。发明人做了以下实验,即实施例3-5、实施例6-1至6-2,其对应聚合方式分别为:热聚合、紫外聚合、微波聚合。结果如表6所示。

89.实施例6-1一种预浸渍剂内容与实施例3-5的内容相同。

90.一种高分子聚合物浸渍混凝土内容与实施例3-5的内容基本相同,其不同之处在于:步骤(3)中聚合反应条件为紫外聚合;紫外聚合条件为波长365nm、光强120mw/cm2的紫外灯照射2h。

91.实施例6-2一种预浸渍剂内容与实施例3-5的内容相同。

92.一种高分子聚合物浸渍混凝土内容与实施例3-5的内容基本相同,其不同之处在于:步骤(3)中聚合反应条件为微波聚合:微波聚合条件为350w,微波辐照1h。

93.表6 实施例3-5和实施例6-1至6-2中聚合方法的使用情况及混凝土性能数据由表6可以看出,不同的聚合引发方式聚合处理后的高分子聚合物浸渍混凝土的抗压强度、抗折强度、吸水量、抗冻融循环等级、碳化深度、氯离子扩散系数指标没有明显的区别。这是因为,聚合引发条件仅仅提供自由基聚合所需的活化能,引发聚合反应之后自由基聚合基本靠自身的热量驱动反应进行。因此本技术根据应用现场的条件选用不同的处理方式对浸渍处理后的混凝土进行聚合反应。

94.实施例7一种预浸渍剂内容与实施例3-5的内容基本相同,其不同之处在于:甲基丙烯酸甲酯50g、甲基丙烯酸丁酯950g。

95.一种高分子聚合物浸渍混凝土内容与实施例3-5的内容相同,其不同之处在于:步骤(2)中采用本实施例制备的预浸渍剂进行浸渍处理。

96.综上所述,本发明有效克服了现有技术中的不足,且具高度产业利用价值。上述实施例的作用在于说明本发明的实质性内容,但并不以此限定本发明的保护范围。本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发

明技术方案的实质和保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1