一种提高麦芽淀粉酶活力的制麦方法与流程

1.本发明属于制麦工艺技术领域,尤其涉及一种提高麦芽淀粉酶活力的制麦方法。

背景技术:

2.麦芽的淀粉酶系影响麦芽的糖化力指标,进而影响糖化工艺及麦汁的发酵性能,是麦芽应用的关键。其中,淀粉酶系主要包括总极限糊精酶、α-淀粉酶和β-淀粉酶,不同品种和不同产区麦芽的淀粉酶系方面存在一定的差异。

3.在制麦过程中提高麦芽的淀粉酶酶系是提升麦芽质量关键环节,如果麦芽的淀粉酶系充足,能够降低糖化过程辅料的添加量,进而酿造降低成本。因此,专业酿酒师更希望使用高淀粉酶系的麦芽作为酵母碳源和糖组分的来源。目前,关于制麦工艺大多聚焦在提升大麦发芽率上,至于如何提升麦芽的淀粉酶系未见相关报道。

4.由此可见,制麦过程通过工艺调整改善淀粉酶系就变得非常重要,如何通过调控制麦工艺来改善麦芽质量,进而提高淀粉酶系是本领域亟待解决的课题。

技术实现要素:

5.本发明针对现有技术中缺乏能够显著提升麦芽淀粉酶系的制麦工艺的技术问题,提出一种提高麦芽淀粉酶活力的制麦方法,具有操作简便、成本可控且能够显著改善麦芽品质,提高麦芽淀粉酶系等特点。

6.为了达到上述目的,本发明采用的技术方案为:

7.一种提高麦芽淀粉酶活力的制麦方法,包括以下步骤:

8.浸麦:采用三浸两断交替进行的方式对原料大麦进行浸麦处理,得到浸后大麦;

9.发芽:所述浸后大麦在发芽温度为15-19℃,通风湿度为90-99%条件下发芽48-96h,得到绿麦芽;

10.干燥:对所述绿麦芽进行分段式干燥处理,使绿麦芽水分迅速从40-45%降至4-6%,最终获得干麦芽;

11.其中,在发芽步骤开始后的第1-3h进行第一次喷淋补水,发芽0-24h和24-48h的新风比例分别为70-100%、60-100%。

12.在一实施方式中,在发芽步骤开始后的第2h进行第一次喷淋补水,发芽0-24h和24-48h的新风比例分别为90%、80%。

13.在一实施方式中,发芽48-72h和72-96h的新风比例分别为40-60%、30-50%。

14.在一实施方式中,发芽48-72h和72-96h的新风比例分别为50%、40%。

15.在一实施方式中,发芽0-48h的发芽温度为15℃,48-96h的发芽温度为17℃。

16.在一实施方式中,所述三浸两断是指三次湿浸两次干浸,其中,所述三次湿浸的时间依次为:6h、4h、3h,两次干浸的时间依次为:7h、6h。

17.在一实施方式中,所述湿浸的水温保持15-17℃,干浸通风温度保持15-17℃。

18.在一实施方式中,所述浸麦结束的判断标准为浸麦结束后浸麦度达到40-44%,露

点率为90%-99%。

19.在一实施方式中,所述分段式干燥处理具体为:第一阶段进风温度及时间为50℃、4h;第二阶段进风温度及时间为55℃、4h;第三阶段进风温度级时间为65℃、4h;第四阶段进风温度为75℃、2h;第五阶段进风温度为84℃、3h。

20.与现有技术相比,本发明的优点和积极效果在于:

21.1、本发明提供的一种提高麦芽淀粉酶活力的制麦方法,该方法通过调整发芽阶段的第一次喷淋时间和发芽新风使用比例来改善制麦过程大麦的生长条件,从而提高发芽过程中淀粉酶系包括总极限糊精酶、α-淀粉酶、β-淀粉酶的含量,进而提高麦芽的糖化力;

22.2、本发明提供的一种提高麦芽淀粉酶活力的制麦方法具有操作简便、可操作性强、成本可控,提升麦芽淀粉酶系效果显著等特点。

具体实施方式

23.下面将对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

24.本发明实施例提供了一种提高麦芽淀粉酶活力的制麦方法,包括以下步骤:

25.s1、浸麦:采用三浸两断交替进行的方式对原料大麦进行浸麦处理,得到浸后大麦;

26.s2、发芽:所述浸后大麦在发芽温度为15-19℃,通风湿度为90-99%条件下发芽48-96h,得到绿麦芽;

27.s3、干燥:对所述绿麦芽进行分段式干燥处理,使绿麦芽水分迅速从40-45%降至4-6%,最终获得干麦芽;

28.其中,在发芽步骤开始后的第1-3h进行第一次喷淋补水,发芽0-24h和24-48h的新风比例分别为70-100%、60-100%。

29.在上述实施例中提供了一种提高麦芽淀粉酶活力的制麦方法,该制麦方法通过调整发芽阶段的第一次喷淋时间和发芽新风使用比例来改善制麦过程大麦的生长条件,从而提高发芽过程中淀粉酶系包括总极限糊精酶、α-淀粉酶、β-淀粉酶的含量,进而提高麦芽的糖化力。其中,本发明选择调整发芽阶段喷淋时间和新风使用比例的原因如下:

30.麦芽的制麦工艺方法通常包括精选、浸麦、发芽和干燥四个步骤。其中,精选步骤是将大麦中的三级麦、杂质、石头等异杂物质清除;浸麦步骤是指通过将大麦浸水让大麦吸收足够的水分,激活大麦酶系的过程;发芽步骤是在浸麦结束后再恒定的温度和湿度的情况下,让大麦继续生长,大麦自身内部的酶系不断增强,将大麦的内溶物质包括淀粉、蛋白质、纤维素、戊聚糖等分解产生小分子的糖和氨基酸的过程;干燥是在发芽结束后通过高温将水分快速排出,并通过美拉德反应产生色香味的过程。

31.进一步地,发芽阶段大概持续4天左右,一般在发芽第1天的时候会通过搅拌喷淋补充一定的水分,使得大麦的水分增加,更好地进行内溶物质分解,使成品麦芽的理化指标达到标准。然而,麦芽淀粉酶系的产生主要集中在浸麦结束和发芽前期,浸麦结束后根芽生长,植物激素调节增强,包括ga、aba、iaa变得很活跃,因此浸麦结束和发芽前期是改善淀粉

酶系的关键时期。

32.具体地,制麦过程中,浸麦结束后有一道重要工序是进行发芽阶段补水,增加麦芽的水分,使绿麦芽获得更大的水分,足够的水分有利于麦芽内容物质的变化,包括淀粉和蛋白质的溶解,同时促进ga的产生激活大麦本身的酶系,包括淀粉酶系、蛋白酶系和葡聚糖酶系等,因此,补水时间的选择是影响酶系产生的关键,保障最终麦芽的淀粉酶活需要通过调整补水时间来进行优化。

33.另外,整个发芽过程耗时4天左右,发芽过程的工艺对淀粉酶系的影响也很重要,包括湿度、二氧化碳浓度、氧气浓度、新风、温度等条件,多种因素之间相互协同,最终达到提高麦芽淀粉酶系的效果。

34.在一具体实施方式中,在发芽步骤开始后的第2h进行第一次喷淋补水,发芽0-24h和24-48h的新风比例分别为90%、80%。

35.在一具体实施方式中,发芽48-72h和72-96h的新风比例分别为40-60%、30-50%。

36.在一具体实施方式中,发芽48-72h和72-96h的新风比例分别为50%、40%。

37.在一具体实施方式中,发芽0-48h的发芽温度为15℃,48-96h的发芽温度为17℃。

38.在一具体实施方式中,所述三浸两断是指三次湿浸两次干浸,其中,所述三次湿浸的时间依次为:6h、4h、3h,两次干浸的时间依次为:7h、6h。

39.在一具体实施方式中,所述湿浸的水温保持15-17℃,干浸通风温度保持15-17℃。

40.在一具体实施方式中,所述浸麦结束的判断标准为浸麦结束后浸麦度达到40-44%,露点率为90%-99%。

41.在一具体实施方式中,所述分段式干燥处理具体为:第一阶段进风温度及时间为50℃、4h;第二阶段进风温度及时间为55℃、4h;第三阶段进风温度级时间为65℃、4h;第四阶段进风温度为75℃、2h;第五阶段进风温度为84℃、3h。

42.为了更清楚详细地介绍本发明实施例所提供的提高麦芽淀粉酶活力的制麦方法,下面将结合具体实施例进行描述。

43.实施例1

44.本实施例提供了一种提高麦芽淀粉酶活力的制麦方法,具体为:

45.(1)浸麦:采用三浸两断交替进行的方式对原料大麦进行浸麦处理,得到浸后大麦,其中,三次湿浸的时间依次为:6h、4h、3h,两次干浸的时间依次为:7h、6h,湿浸的水温保持15-17℃,干浸通风温度保持15-17℃,浸麦结束后浸麦度达到40-44%,露点率为90%-99%浸麦结束;

46.(2)发芽:浸后大麦在发芽温度为15-19℃,通风湿度为90-99%条件下发芽48-96h,得到绿麦芽,其中,在发芽步骤开始后的第18h进行第一次喷淋补水,发芽0-24h、24-48h、48-72h和72-96h的新风比例分别为40%、50%、50%、40%;

47.干燥:对所述绿麦芽进行分段式干燥处理,其中,分段式干燥处理包括:第一阶段进风温度及时间为50℃、4h;第二阶段进风温度及时间为55℃、4h;第三阶段进风温度级时间为65℃、4h;第四阶段进风温度为75℃、2h;第五阶段进风温度为84℃、3h,使绿麦芽水分迅速从40-45%降至4-6%,最终获得干麦芽,并测定了该批次麦芽的各项酶活数据,见下表:

48.表1实施例1所得干麦芽酶活测定结果

[0049][0050][0051]

实施例2

[0052]

本实施例提供了一种提高麦芽淀粉酶活力的制麦方法,具体为:

[0053]

(1)浸麦:采用三浸两断交替进行的方式对原料大麦进行浸麦处理,得到浸后大麦,其中,三次湿浸的时间依次为:6h、4h、3h,两次干浸的时间依次为:7h、6h,湿浸的水温保持15-17℃,干浸通风温度保持15-17℃,浸麦结束后浸麦度达到40-44%,露点率为90%-99%浸麦结束;

[0054]

(2)发芽:浸后大麦在发芽温度为15-19℃,通风湿度为90-99%条件下发芽48-96h,得到绿麦芽,其中,在发芽步骤开始后的第10h进行第一次喷淋补水,发芽0-24h、24-48h、48-72h和72-96h的新风比例分别为60%、70%、50%、40%;

[0055]

干燥:对所述绿麦芽进行分段式干燥处理,其中,分段式干燥处理包括:第一阶段进风温度及时间为50℃、4h;第二阶段进风温度及时间为55℃、4h;第三阶段进风温度级时间为65℃、4h;第四阶段进风温度为75℃、2h;第五阶段进风温度为84℃、3h,使绿麦芽水分迅速从40-45%降至4-6%,最终获得干麦芽,并测定了该批次麦芽的各项酶活数据,见下表:

[0056]

表2实施例2所得干麦芽酶活测定结果

[0057]

测试项目实施例2总极限糊精酶活(mu)364α淀粉酶(u/g)238β淀粉酶(u/g)768

[0058]

实施例3

[0059]

本实施例提供了一种提高麦芽淀粉酶活力的制麦方法,具体为:

[0060]

(1)浸麦:采用三浸两断交替进行的方式对原料大麦进行浸麦处理,得到浸后大麦,其中,三次湿浸的时间依次为:6h、4h、3h,两次干浸的时间依次为:7h、6h,湿浸的水温保持15-17℃,干浸通风温度保持15-17℃,浸麦结束后浸麦度达到40-44%,露点率为90%-99%浸麦结束;

[0061]

(2)发芽:浸后大麦在发芽温度为15-19℃,通风湿度为90-99%条件下发芽48-96h,得到绿麦芽,其中,在发芽步骤开始后的第8h进行第一次喷淋补水,发芽0-24h、24-48h、48-72h和72-96h的新风比例分别为70%、60%、50%、40%;

[0062]

干燥:对所述绿麦芽进行分段式干燥处理,其中,分段式干燥处理包括:第一阶段进风温度及时间为50℃、4h;第二阶段进风温度及时间为55℃、4h;第三阶段进风温度级时间为65℃、4h;第四阶段进风温度为75℃、2h;第五阶段进风温度为84℃、3h,使绿麦芽水分迅速从40-45%降至4-6%,最终获得干麦芽。

[0063]

发芽喷淋补水时间筛选试验

[0064]

本发明通过对五个批次大麦(分别为批次1、批次2、批次3、批次4、批次5)进行制麦试验,研究了发芽步骤中第一次发芽喷淋补水时间对麦芽淀粉酶系及麦芽理化指标的影响,从中选出最适宜的发芽喷淋补水时间,试验分组及操作如下:

[0065]

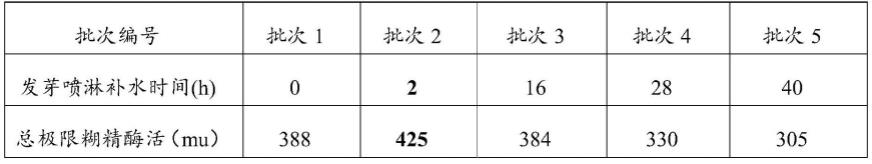

表3五个批次大麦第一次喷淋补水时间

[0066]

批次编号第一次发芽喷淋补水时间(h)批次10批次22批次316批次428批次540

[0067]

对上述五个批次大麦进行制麦试验,除第一次发芽喷淋补水时间按照表3进行之外其余工艺按照常规制麦方法进行,后续发芽和排潮、焙焦也均按照相同工艺进行试验。制麦过程结束后,对制备的麦芽进行酶活和理化指标检测,测定方法及测定结果如下:

[0068]

酶活测定方法:

[0069]

首先,称量300mg(

±

25mg)的麦芽粉末于10ml的ep管中,记录准确的粉末质量。每个样品称取2份,1份用于测量α-淀粉酶、β-淀粉酶及游离态极限糊精酶,另1份用于测量总极限糊精酶活性;其次,两管中分别加入5ml淀粉酶提取缓冲液及总极限糊精酶提取缓冲液,混匀放入到金属水浴上,20℃震荡16h;最后,12000rpm离心10min,上清即为淀粉酶提取液和总极限糊精酶提取液。

[0070]

α-淀粉酶测定:将淀粉酶提取液用α-淀粉酶稀释缓冲液稀释到250倍。取50ul淀粉酶稀释液加入2ml离心管,40℃温浴2min,加入50ulα-淀粉酶底物,40℃反应10min,然后加入750ulα-淀粉酶终止液,混匀后测定405nm处吸光值(即od

405

),即为α-淀粉酶od值。空白对照样品依次加入相同体积酶提取液、反应终止液以及底物,40度反应10min。

[0071]

β-淀粉酶测定:将淀粉酶提取液用β-淀粉酶稀释缓冲液稀释到25倍。取50ul加入2ml离心管,40℃温浴2min,加入50ulβ-淀粉酶底物,40℃反应10min,然后加入750ulβ-淀粉酶终止液,混匀后测定405nm处吸光值(即od

405

),即为β-淀粉酶od值。空白对照样品依次加入相同体积酶提取液、反应终止液以及底物,40度反应10min。

[0072]

极限糊精酶测定:取11.5-12.5mg于1个2ml离心管中,40℃水浴2min,准确取100ul的淀粉酶提取液或总极限糊精酶提取液,加入到装有底物的离心管中,40℃准确反应10min,加入1ml极限糊精酶终止液,12000rpm常温离心40min,将上清吸出,测定595nm处吸光值(即2od

595

)。利用淀粉酶提取液测定的吸光值为极限糊精酶自由态od值,利用总极限糊精酶提取液测定的为极限糊精酶总od值。空白对照样品依次加入底物、相同体积反应终止液以及酶提取液;40℃反应10min,离心后上清液即为空白对照。

[0073]

表4五个批次大麦酶活测定结果

[0074][0075][0076]

表4所示数据表明,当在发芽步骤开始后的第2h进行第一次喷淋补水时(即批次2),麦芽的总极限糊精酶活、α-淀粉酶和β-淀粉酶分别为425mu、245u/g和814u/g。由此可见,在发芽步骤开始后的第2h进行喷淋补水能够显著提升麦芽的淀粉酶系。

[0077]

表5五个批次大麦理化指标测定结果

[0078]

理化指标批次1批次2批次3批次4批次5水分(%)3.83.63.63.73.5糖化时间(min)88888色度(ebc)44.34.14.14.1煮沸色度(ebc)7.98.18.17.97.7浸出率(%)81.381.881.481.480.9α-n(mg/100g)155.9164.3160.2156158.4糖化力(wk)323.2380.6337.7327.4326.7夹杂物(%)0.30.20.30.30.3过滤时间(min)2221222125叶芽长度(1/2-1)(%)9595948797总酸(ml/100ml)1.061.071.021.041.08β-葡聚糖(mg/100g)85.343.566.498.175.2黏度(m.pas)1.4931.4931.4941.4821.476库值(%)43.245.344.544.143.1

[0079]

表5所示数据表明,采用发芽步骤开始后的第2h进行第一次喷淋补水(即批次2)的制麦工艺不仅能够显著提升麦芽的淀粉酶系,最终制得的麦芽糖化力指标提高,且各项理化指标也能够满足要求。

[0080]

新风用量筛选试验

[0081]

本发明通过对四个批次大麦(分别为批次6、批次7、批次8和批次9)进行制麦试验,研究了发芽步骤中不同新风用量对麦芽淀粉酶系及麦芽理化指标的影响,从中选出最适宜的新风使用比例,试验分组及操作如下:

[0082]

表6四个批次大麦新风使用比例

[0083][0084]

对上述四个批次大麦进行制麦试验,除发芽0-96h的新风使用比例按照表6进行之外其余工艺按照常规制麦方法进行,后续发芽和排潮、焙焦也均按照相同工艺进行试验。制麦过程结束后,对制备的麦芽进行酶活和理化指标检测,测定方法及测定结果如下:

[0085]

酶活测定方法同发芽喷淋补水时间筛选试验一致。

[0086]

表7四个批次大麦酶活测定结果

[0087]

批次编号批次6批次7批次8批次9总极限糊精酶活(mu)289452377316α淀粉酶(u/g)255285244265β淀粉酶(u/g)746918854874

[0088]

表7所示数据表明,当发芽1-4d的新风比例分别为0-24:70%;24-48h:60%;48-72h:60%;72-96%:50%(即批次7)时,麦芽的总极限糊精酶活、α-淀粉酶和β-淀粉酶分别为452mu、285u/g和918u/g。由此可见,按照批次7采用的新风使用比例能够显著提升麦芽的淀粉酶系。

[0089]

表8四个批次大麦理化指标测定结果

[0090]

[0091][0092]

表8所示数据表明,采用发芽1-4d的新风比例分别为0-24:70%;24-48h:60%;48-72h:60%;72-96%:50%(即批次7)时,不仅能够显著提升麦芽的淀粉酶系,最终制得的麦芽糖化力提高,且各项理化指标也能够满足要求。

[0093]

发芽喷淋补水时间与新风比例筛选试验

[0094]

基于发芽喷淋补水时间筛选试验和发芽新风使用比例筛选试验取得的试验结果,又通过对两个批次大麦(分别为批次10和批次11)进行制麦试验,研究了发芽步骤中第一次发芽喷淋补水时间以及新风使用比例对麦芽淀粉酶系及麦芽理化指标的影响,从而得到最适宜的制麦工艺,试验分组及操作如下:

[0095]

表9两个批次大麦第一次喷淋补水时间和新风使用比例

[0096][0097][0098]

对上述两个批次大麦进行制麦试验,除发芽喷淋补水时间和发芽0-96h的新风使

用比例按照表7进行之外其余工艺按照常规制麦方法进行,后续发芽和排潮、焙焦也均按照相同工艺进行试验。制麦过程结束后,对制备的麦芽进行酶活和理化指标检测,测定方法及测定结果如下:

[0099]

酶活测定方法同发芽喷淋补水时间筛选试验一致。

[0100]

表10两个批次大麦酶活测定结果

[0101]

批次编号批次10批次11总极限糊精酶活(mu)624411α淀粉酶(u/g)389235β淀粉酶(u/g)1045798

[0102]

表10所示数据表明,当在发芽步骤开始后的第2h进行第一次喷淋补水且当发芽1-4d的新风比例分别为0-24:90%;24-48h:80%;48-72h:50%;72-96%:40%(即批次10)时,麦芽的总极限糊精酶活、α-淀粉酶和β-淀粉酶分别为624mu、385u/g和1045u/g。由此可见,按照批次10采用的喷淋补水时间及新风使用比例能够显著提升麦芽的淀粉酶系。

[0103]

表11两个批次大麦理化指标测定结果

[0104][0105][0106]

表11所示数据表明,采用在发芽步骤开始后的第2h进行第一次喷淋补水且当发芽

1-4d的新风比例分别为0-24:90%;24-48h:80%;48-72h:50%;72-96%:40%的制麦工艺不仅能够显著提升麦芽的淀粉酶系,最终制得的麦芽糖化力提高,且各项理化指标也能够满足要求。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1