一种茯苓的深加工工艺的制作方法

1.本发明涉及茯苓产品的深加工工艺,属于食用药物技术领域。

背景技术:

2.茯苓(poria cocos)隶属于担子菌亚门、层菌纲、非褶菌目、多孔菌科、茯苓属,又名茯灵、茯菟、松柏芋等。根据产地的不同,又称为云苓、安苓、闽苓、川苓等。野生茯苓常寄生在松科植物赤松或马尾松的根部。日常所用的茯苓均为茯苓的菌核。我国人工栽培茯苓已有1500余年历史,传统产区为鄂、豫、皖交界的大别山区,近年来贵州、福建、广东、广西、浙江、湖南、四川、云南等省均迅速发展。

3.茯苓是我国传统的常用中药,《神农本草经》将其列为“上品”。我国食用茯苓的历史已有2000余年。茯苓具有益气宁心、健脾胃、除湿热、行水止泻的功效,其味甘、淡,性平,归心、肺、脾、肾经。主要用于治疗脾虚食少、水肿尿少、痰饮眩晕、便溏泻泄、心神不安、惊悸失眠等症常用作临床配方之药。近年来,随着近代医药科学技术的发展以及人们对食用菌营养价值、药用价值和保健作用的认可,食用菌相关产业发展迅速,尤其是食(药)用菌的研究及开发备受关注,茯苓已广泛应用于医药、保健品和食品领域。据统计,目前以茯苓为原料的中成药达200余种,中药配方中茯苓配伍率达80%,而且是众多中成药的重要原料,有“十药九茯苓”之说,具有重要的医药价值。

4.茯苓是卫生部颁布的第一批按照传统既是食品又是药的34个品种之一,茯苓在《中华人民共和国药典》1985年版和中国医学科学院卫生研究所编著的《食物成份表》1981年第三版中均同时列入。很早以前,我国食用茯苓就有“南糕北饼”的传统习惯。《吴氏中馈录》曾谈到,唐宋市肆食物中有一种叫“玉香糕”的,是用糯米、茯苓、人参、白术磨粉制成。它已不是一般糕点,而是能补益身体的营养食品。李化楠《醒园录》中谈到,明清之际,南京、扬州等地常有茯苓糕出售。茯苓糕种类很多,《醒园录》内就记载有4种,其中之一是“用七成粳米、三成白糯米,再加二、三成莲肉、芮实、茯苓、山药等粉末”,故有此名,可见当时生物人们对茯苓食品是非常喜爱的。同时人们在用料、加工上不断改进,使茯苓类食品香甜可口、风味独特。但以茯苓占比为主的食品较少。茯苓的主要成份茯苓多糖不溶于水,常用蒸煮等食品加工方法只能利用其中极少量的成份,若茯苓粉占比过大还给人们一种有砂粒感的不快之感。如何提高茯苓功能性成分利用率,并经加工制作赋以食品美感和良好的口感,使广大消费者愉快接受,并为更多富有民族特色的茯苓功能食品开发提供基础是本研究解决的关键技术问题。

5.本发明针对社会需求,通过功能因子富集、配方优化、成型工艺优化。解决了蜂蜜提高免疫力,针对性不强;茯苓多糖水溶性差,利用率低的技术难题。通过复配提高功能,水解提高多糖有效获取率。

6.茯苓多糖不溶于水,并且带有β-(1

→

6)-支链,所以天然的茯苓多糖没有生物活性。在传统使用方法中,因多糖未被提出而留存在渣中被丢弃。为了有效地开发和利用茯苓多糖,人们一直进行着各种尝试,其中最传统的方法是将茯苓片粉碎成粉后直接做成食品。

但加入比例过大会有砂粒感。有研究将茯苓多糖从茯苓中提取后,进行适当的处理,使其具有生物活性。常用的处理方法有β-(1

→

6)-支链的切除,分子量的降低和亲水性基团的引入等。但这些方法相对来说较为复杂,对于设备要求较高,对同时保留多糖和萜类成分难度大,因此,研发一种操作简单的方法,同时更好利用多糖和萜类成分,对于茯苓开发利用具有广阔的应用前景。

7.随着经济迅速发展和人类生活、饮食习惯的改变,免疫力低下、失眠、肥胖等亚健康问题突出。人们对养生保健的关注度也日益提升,对功能食品的需求也愈加旺盛。我国已成为世界第二大保健食品市场和全球最大的保健食品消费国。茯苓具有健脾益气,利水渗湿,宁心安神功效。含有多糖、三萜类等化合物,具有良好的免疫调节、改善睡眠、缓解疲劳、降血糖、抗肿瘤等作用,是良好的保健品开发原料。可有效安全地增强免疫力,改善睡眠,改善食欲,利尿降压。探索研发功能明确、形态新颖的茯苓功能产品将会大力推动茯苓产业的发展。

8.茯苓多糖是茯苓的主要化学成分,含量可达70%-90%,按溶解性可分为水溶性多糖、碱溶性多糖和酸溶性多糖。水溶性茯苓多糖多为杂多糖,由d-葡萄糖、d-半乳糖、d-甘露糖、d-木糖等组成,在茯苓中的含量较低。茯苓中碱溶性多糖含量高,但其主要成分为-(1-3)-d葡聚糖,需经过降解或衍生后才能具备相关活性。因此,对茯苓碱溶性多糖分子结构进行修饰改性以使其具备相关活性显成为近年来的研究热点。目前,对茯苓中碱溶性多糖的分子结构修饰改性主要包括化学改性、物理改性及生物改性三大类。化学改性是指采用化学的方法对茯苓多糖进行结构修饰,使其水溶性提高,达到增强生物活性的目的,并减小其在临床试验中可能出现的不良反应及毒副作用,其中研究较为深入的为茯苓多糖的硫酸酯化和羧甲基化;物理改性是指采用如微波、超声等能量快速而有选择性的对茯苓多糖进行改性,变成分子量较低、能溶于水的低聚糖,使其具有相关生物学活性:而生物改性目前研究较多的是利用酶解的方法使碱性茯苓多糖在酶的作用下发生降解,采用酶解法降解茯苓碱溶性多糖时,酶解反应条件温和、反应产物无毒无副作用,近年来受到越来越多学者的重视。

技术实现要素:

9.多糖和三萜是茯苓主要活性成分。但茯苓中三萜成分含量低、多糖水溶性差。本发明针对性解决了茯苓利用中的主要关健技术难题,为茯苓深入开发利用提供了基础。本发明改进了产地加工工艺,有效提高了三萜成分含量;在加工过程中,在发汗过程中,利用冷库进行低温胁迫两周;在收汗过程中利用烘房进行高温胁迫一周。有效提高了茯苓中有效成分茯苓酸、栓菌酸含量。

10.茯苓产品的深加工工艺,包括如下步骤:

11.(1)发汗:在冷库中,将茯苓堆垛,垛外表用聚乙烯薄膜包裹严实,0-6℃下放置两周;然后在15℃-25℃条件下发汗4-8天,待表面略呈皱缩干燥状,使于剥皮时,发汗结束;

12.(2)剥皮:用剥皮刀,层层剥离茯苓皮,使其露出内部的茯苓肉;

13.(3)收汗:将茯苓肉置于烘房中,在35-40℃下烘致表面出现微细裂纹时,收入聚乙烯薄膜袋中封口,再在烘房中35-40℃下放置一周,待表面裂纹合拢,收汗结束,切片或切丁,50-60℃烘干,得到茯苓块。

14.步骤(1)中茯苓堆垛外表用聚乙烯薄膜包裹严实后在0℃、1℃、2℃、3℃、4℃、5℃、或6℃下放置两周,再直接升温至15℃、20℃、或25℃后进行发汗。整个低温胁迫及发汗过程均是聚乙烯薄膜包裹严实状态下进行的。0℃以下,水成冰,反应基本停了,也容易冻坏茯苓堆垛。

15.步骤(3)中收汗条件是将茯苓肉在40℃下进行烘制,使茯苓肉含水量达45%、50%、或55%,然后再置于聚乙烯薄膜中,再在40℃下放置一周。

16.茯苓产地加工具有影响质量的关键环节,如脱水困难,自然晾晒需要6-8天,易受梅雨天气影响,发生霉变,干燥时破碎率高,这些都对其品相和功效有较大影响。

17.茯苓传统产地加工中有“发汗”、“收汗”过程。实验发现“发汗”、“收汗”过程对茯苓有效成分含量影响较大。为提高茯苓中三萜类有效成分含量,我们根据产品加工的需要,对“发汗”、“收汗”过程进行了改进。

18.茯苓采收后,将其堆码并密闭,促使体内水分缓慢逸出,便于陆续取出进行后期加工,该过程习称为“发汗”。通过“发汗”可解决不易剥除外皮。

19.茯苓肉干燥过程中,表面失水快,内外水份不均匀,致表面出现微细裂纹,此时,要置在阴凉处,使内外水份不均匀分布,表面裂纹自然合拢,该过程习称为“收汗”。通过“收汗”可避免茯苓外观不光滑,易碎裂等。

20.本发明的又一技术方案是通过对茯苓进行发酵,使茯苓中水溶性茯苓多糖的含量显著提高,有效提高了多糖利用率。并通过在加入已发酵好的茯苓中加入食用碱中和发酵产生的酸,调节口感,进一步提高多糖利用率。加入食用碱溶解,搅拌均匀,酸度在ph7.2~7.5之间,提高了多糖的含量。同时,通过本发明对茯苓进行的发酵工艺,降低了茯苓粉颗粒感。

21.一种茯苓发酵工艺,采用所述的深加工工艺得到的茯苓产品进行发酵,其发酵步骤如下:

22.将茯苓块经研磨后得到的粉末状茯苓,加水调至成含水量50%-60%湿粉状、再加入安琪酵母混合后在38-43℃下发酵2-5h,发酵后的产物经过60-80℃干燥得到茯苓发酵产品。本发明的茯苓发酵过程是固体发酵,发酵后是固体不是发酵液。

23.作为优选方案,湿粉状的含水量为50%、55%、或60%。

24.安琪酵母的添加量为0.01-0.8wt%。

25.作为优选方案,安琪酵母的添加量为0.1wt%、0.25wt%、或0.4wt%。

26.发酵温度为40℃,发酵时间为4h。45℃以上,高温酶基本灭活了,不利于发酵过程。

27.发酵过程中添加有4-8wt%的猪油进行发酵,得到的茯苓发酵物在60-80℃干燥得到茯苓发酵产品。

28.发酵结束后对茯苓发酵液中添加4-8wt%的食用碱,调节茯苓发酵液的ph至7.2-7.5,得到的茯苓发酵物在60-80℃干燥得到茯苓发酵产品。

29.针对茯苓直接食用具有砂粒感,食品中添加量有限,同时,多糖利用率低的技术难题。通过发酵,降解部分水不溶性多糖,提高多糖有效获取率,同时改善口感。

30.酵母发酵过程中,时间、温度以及酵母用量均会影响茯苓的发酵效果,因此茯苓发酵工艺设定时间、温度、酵母用量为三个因素变量。通过预实验,发现发酵温度在30℃以上、发酵时间2小时以上才有明显效果,且酵母活动的温度范围为4℃-40℃,因此选用温度水平

为30℃、35℃、40℃,时间水平为2h、3h、4h。所使用的酵母粉发酵面粉的标准用量为0.25%,预设茯苓发酵用量为0.25%上下,因此设定酵母发酵茯苓的质量水平为0.1%、0.25%、0.4%。

附图说明

31.图1为茯苓酸、栓菌酸标准曲线图,其中a为茯苓酸标准曲线图,b为栓菌酸标准曲线图。

32.图2为对照组茯苓高效液相色谱图。

33.图3为优化加工茯苓高效液相色谱图。

34.图4为苯酚浓硫酸测茯苓多糖标准曲线图。

具体实施方式

35.实施例1

36.茯苓的深加工工艺

37.材料及试剂:茯苓购自湖北省罗田县九资河镇;茯苓酸,北京索莱宝科技有限公司,纯度≥98%,批号:1118e021;栓菌酸,天然产物研究与利用湖北省重点实验室提供,纯度≥98%。

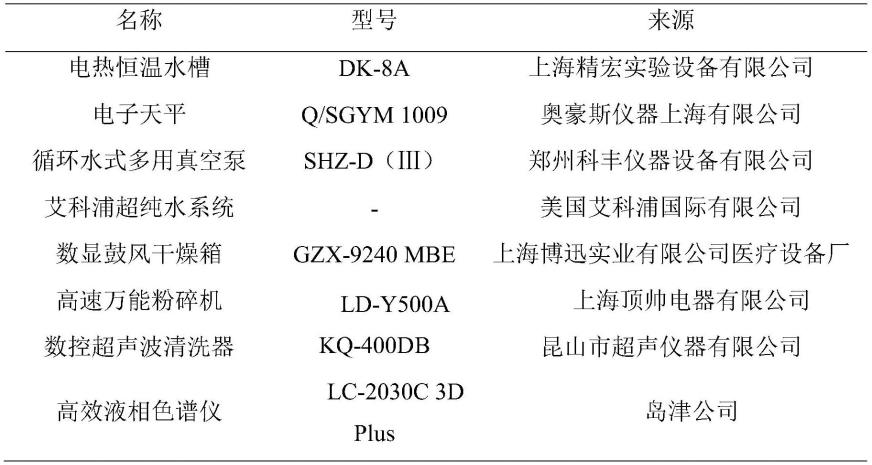

38.设备仪器:

39.表1主要仪器设备一览表

[0040][0041]

产地加工工艺优化

[0042]

茯苓产地加工具有影响质量的关键环节,如脱水困难,自然晾晒需要6-8天,易受梅雨天气影响,发生霉变,干燥时破碎率高,这些都对其品相和功效有较大影响。

[0043]

茯苓传统产地加工中有“发汗”、“收汗”过程。实验发现“发汗”、“收汗”过程对茯苓有效成分含量影响较大。为提高茯苓中三萜类有效成分含量,本发明根据产品加工的需要,对“发汗”、“收汗”过程进行了改进。

[0044]

茯苓采收后,将其堆码并密闭,促使体内水分缓慢逸出,便于陆续取出进行后期加

工,该过程习称为“发汗”。通过“发汗”可解决不易剥除外皮。

[0045]

茯苓肉干燥过程中,表面失水快,内外水份不均匀,致表面出现微细裂纹,此时,要置在阴凉处,使内外水份不均匀分布,表面裂纹自然合拢,该过程习称为“收汗”。通过“收汗”可避免茯苓外观不光滑,易碎裂等。

[0046]

实验优化组工艺如下:

[0047]

发汗:在冷库中,将茯苓按锥形堆垛,个体较大、质地较硬者放在底部和中间,个体较小,质地较泡松者放在周围。垛外表用聚乙烯薄膜包裹严实,4℃下放置两周;然后在聚乙烯薄膜密实包裹下置于通风条件下,20℃条件下进行自然发汗7天,必要时进行翻移,以防因逸水不均造成内部半湿半干,甚至产生炸裂或霉烂。发汗过程中,茯苓外皮上常见到白色茸毛或蜂窝状物,为茯苓菌丝或子实体,不要随意用手抹掉或剥去。待表面略呈皱缩干燥状,使于剥皮时,发汗结束,得到中间品。

[0048]

剥皮:用剥皮刀,层层剥离茯苓皮,使其露出内部的茯苓肉。

[0049]

收汗:将茯苓肉置于烘房中,40℃烘致表面出现微细裂纹时,含水量约50%时,收入聚乙烯薄膜袋中,封口,40℃放置一周。待表面裂纹合拢,收汗结束后,切成厚片或0.8cm见方的丁,50-60℃烘干,得到茯苓产品。

[0050]

对照组中:发汗步骤不进行4℃低温处理,以及在收汗过程中收入聚乙烯薄膜袋中后用室温(20-25℃)处理,不进行40℃高温处理。其他处理方法与实验组步骤相同。

[0051]

茯苓酸、栓菌酸含量测定

[0052]

色谱条件

[0053]

流动相为乙腈-0.5%磷酸水溶液混合(78:22)洗脱,检测波长为203nm,柱温25℃,流速1.0ml/min。采用外标法计算含量。

[0054]

样品溶液制备

[0055]

将产地加工组及对照组茯苓样品80℃干燥后粉碎,过50目筛,精密称取约2g,置于100ml具塞锥形瓶中,定量加入甲醇20ml,密塞,称定质量后,超声提取30min,取出冷却后,加甲醇补足损失的重量,静置后过滤取上清液用0.22μm微孔滤膜滤过,得到样品溶液。

[0056]

对照品溶液配制及标曲绘制

[0057]

精密称取茯苓酸对照品14mg,置于50ml容量瓶用甲醇溶液溶解定容,配置成28μg/ml的茯苓酸溶液。分别容量稀释成140μg/ml、105μg/ml、70μg/ml、35μg/ml。按前所述色谱条件进样测定,记录峰面积,绘制标准曲线,茯苓酸回归方程y=0.0962x+1.945,相关系数r2=0.999,结果表明茯苓酸的质量浓度在35-140ug/ml范围内与峰面积呈良好的线性关系。标准曲线如图1。

[0058]

精密称取栓菌酸对照品1.4mg,置于50ml容量瓶用甲醇溶液溶解定容,配置成28μg/ml的栓菌酸溶液。分别容量稀释成14μg/ml、10.5μg/ml、7μg/ml、3.5μg/ml。按前所述色谱条件进样测定,记录峰面积,绘制标准曲线,栓菌酸回归方程y=0.184x+0.27,相关系数r2=0.999,结果表明栓菌酸的质量浓度在3.5-14ug/ml范围内与峰面积呈良好的线性关系。标准曲线如图1。

[0059]

重现性试验

[0060]

取同一批样品6份,按样品溶液的制备方法制备,按照上述液相条件测得峰面积,结果测得样品中茯苓酸相应峰面积rsd为1.35%,结果表明该方法重现性良好。

[0061]

稳定性试验

[0062]

取茯苓样品溶液,按上述色谱条件分别于0、2、4、6、8和24h测定峰面积值,记录各色谱图茯苓酸相应峰面积,其rsd值为0.74%,表明供试品溶液24h内稳定。

[0063]

精密度实验

[0064]

取线性关系试验项下对照品溶液,按上述色谱条件连续进样6次,测定茯苓酸峰面积值,其rsd值为0.95%,结果表明仪器精密度良好。

[0065]

回收率试验

[0066]

取已知茯苓酸含量的茯苓粉末约2g,精密称定6份,加入精密称定的茯苓酸对照品(1.0mg),测定其回收率,结果见表2。

[0067]

表2加样回收率实验结果

[0068][0069]

样品中茯苓酸、栓菌酸含量测定

[0070]

取样品溶液采用上述的液相条件,得到茯苓色谱图如图2、3。

[0071]

根据峰面积计算和标准曲线计算茯苓酸、栓菌酸的含量,如表3。

[0072]

表3茯苓中茯苓酸、栓菌酸及多糖含量

[0073][0074]

与对照组相比*p<0.05,**p<0.01。

[0075]

产地优化加工结果

[0076]

两种方法加工的茯苓水溶性多糖、碱溶性多糖含量均无显著性差异。通过改变产地加工工艺,“发汗”前采用低温胁迫,“收汗”时采用高温胁迫,有效提高了茯苓中有效成分

茯苓酸、栓菌酸含量。茯苓酸含量达到0.11%,提高了2.68倍,栓菌酸含量达到0.14%,提高了97.36倍。

[0077]

实施例2

[0078]

茯苓发酵工艺的优化

[0079]

材料及试剂:茯苓购自湖北省罗田县九资河镇;葡萄糖,上海麦克林生化科技有限公司,纯度≥98%,批号c12477618;苯酚,上海麦克林生化科技有限公司,批号c10324413;浓硫酸,西陇科学股份有限公司,纯度≥95%;酵母,安琪酵母股份有限公司。

[0080]

表4主要仪器设备

[0081][0082]

发酵工艺因素水平选择

[0083]

针对茯苓直接食用具有砂粒感,食品中添加量有限,同时,多糖利用率低的技术难题。通过发酵,降解部分水不溶性多糖,提高多糖有效获取率,同时改善口感。

[0084]

酵母发酵过程中,时间、温度以及酵母用量均会影响茯苓的发酵效果,因此茯苓发酵工艺设定时间、温度、酵母用量为三个因素变量。通过预实验,发现发酵温度在30℃以上、发酵时间2小时以上才有明显效果,且酵母活动的温度范围为4℃-40℃,因此选用温度水平为30℃、35℃、40℃,时间水平为2h、3h、4h。所使用的酵母粉发酵面粉的标准用量为0.25%,预设茯苓发酵用量为0.25%上下,因此设定酵母发酵茯苓的质量水平为0.1%、0.25%、0.4%。以这三个因素变量建立三因素三水平正交试验,探究茯苓酵母的最佳因素水平。因素水平方案如表5所示。

[0085]

表5茯苓酵母发酵工艺试验因素水平分配方案

[0086][0087][0088]

茯苓发酵

[0089]

水溶性茯苓多糖:购置的茯苓块洗净,放入数显干燥箱中烘干。将干燥的茯苓用粉

碎机磨粉,茯苓粉末过80目筛备用,取茯苓粉按10g粉加20ml水的比例,照表6的条件发酵。发酵茯苓中水溶性茯苓多糖的测定

[0090]

苯酚硫酸法测多糖含量

[0091]

实验原理:苯酚-硫酸试剂可与游离的单糖或寡糖、多糖中的己糖、糖醛酸(或甲苯衍生物)起显色反应,己糖在490nm(戊糖以及糖醛在480nm)处有最大吸收,吸收值与糖含量呈线性关系。多糖在硫酸的作用下先水解成单糖,并迅速脱水生成糖醛衍生物,然后与苯酚生成橙黄色化合物。再以比色法测定。

[0092]

紫外-可见分光光度法是根据物质分子对波长为200-760nm这一范围的电磁波的吸收特性所建立起来的一种定性、定量和结构分析方法,操作简单、准确度高、重现性好。其主要特点为灵敏度高,可达10-4-10-7g·

ml-1

;准确度高,相对误差为2%-5%。中药中有紫外吸收的成分或本身有颜色的成分,在一定的浓度范围内,其溶液的吸收度与浓度符合朗伯-比尔定律,均可用此法进行分析。该法测定方法稳定、操作简单,灵敏度和准确度高。

[0093]

对照品溶液的配制

[0094]

精密称取105℃干燥至恒重的葡萄糖50mg置50ml容量瓶中,加纯水定容至刻度后吸取此液5ml置50ml容量瓶中,加纯水稀释至刻度,即得浓度为0.10mg/ml的葡萄糖溶液。

[0095]

苯酚溶液配制:称取苯酚5g于100ml棕色容量瓶中,加适量纯水溶解完全,然后缓慢加入纯水至刻度线定容,即得5%苯酚试液。

[0096]

供试品溶液的制备

[0097]

水溶性多糖提取方法:参考郭毓菲的方法,其实验证明在此条件下提取的水溶性多糖含量最高,在此方法基础上进行调整:取发酵过的茯苓粉末(过60目筛)约3g在容器中,加入35ml纯水溶解,将超声机功率调至200w,样品放入超声机超声10min,溶液抽滤,取续滤液,即得样品溶液。

[0098]

碱溶性茯苓多糖:取发酵过的茯苓粉末(过60目筛)约1g,精密称定,置烧瓶中,加石油醚25ml于水浴回流2h,放置冷却,过滤,滤渣干燥后精密加入0.5mol/l naoh溶液100ml,搅拌1h,离心(3500r/min,20min),精密量取上清液25ml,加10%冰醋酸溶液调ph 5-6。将糊状物离心(3500r/min,15min),弃去上清液,沉淀加水溶解,转移至100ml量瓶中,加水至刻度,摇匀,精密量取1ml置25ml量瓶中,加水定容,摇匀,即得。

[0099]

测定波长的选择

[0100]

精密吸取对照品溶液和供试品溶液各1ml,分别置20ml试管中,分别精密加入5%苯酚溶液1ml,充分混合后,缓慢精密加入浓硫酸6ml,迅速摇匀,室温放置40min,在紫外分光光度仪上,于300~700nm之间进行扫描,选吸收值最大的波长为490nm。在此波长条件下测定其吸光度。

[0101]

苯酚硫酸法测多糖含量的标准曲线

[0102]

精密量取葡萄糖标准液0.0、0.1、0.2、0.4、0.5、0.6ml置15ml试管中,分别加水至1.0ml摇匀,再加入5%苯酚溶液0.4ml,充分混合后,迅速用移液管紧贴试管壁缓慢加入浓硫酸5.0ml,再充分混合,置45℃恒温水槽中水浴30min后移至冰水浴中,放置30min后取出,放至室温,用紫外可见分光光度计在490nm处测其吸收度(a)。以浓度对吸收度做回归,得回归方程为:a=6.8243c-0.0037,r2=0.999,如图4所示,葡萄糖在10-60μg/ml范围内线性范围良好。

[0103]

精密度试验

[0104]

分别精密吸取对照品溶液1.0ml,方法测定吸收值6次,记录吸收值计算其rsd为1.25%表明仪器精密度良好。

[0105]

稳定性试验

[0106]

精密吸取某一供试液0.5ml,按含量测定项下操作,以试剂空白作对照,每隔30min测定一次吸收度,考察样品3小时内的稳定性。计算可得rsd为1.58%,表明样品在3小时内显色稳定。

[0107]

重复性试验

[0108]

精密吸取同一供试液1ml,按含量测定项下操作,平行操作6份,以试剂空白作对照,测定吸收度,计算可得rsd为0.92%,表明重复性良好。

[0109]

加样回收率试验

[0110]

精密移取0.5ml已知含量的样品溶液,平行6份,分别精密加入0.5ml葡萄糖的标准品溶液(0.1g

·

ml-1

),同前法操作后,于490nm波长下测定吸光度,计算得平均加样回收率为99.64%,rsd为1.17%,符合测定要求。

[0111]

样品的测定

[0112]

精密量取样品溶液0.5ml于25ml干燥试管中,其中加入2.0ml纯水稀释摇匀,随后加入0.4ml 5%苯酚溶液摇匀,迅速放置于冰水浴中,用移液管紧贴试管壁缓慢加入浓硫酸,摇匀放至室温。再将试管放入45℃的恒温水槽中加热30min,再放入冰水浴中冷却30min,至室温后。紫外可见分光光度计打开预热20min,将溶液倒入比色皿中,放置在紫外可见分光光度计中,于490nm波长条件下测定其吸光度。根据前面绘制的葡萄糖标准曲线的回归方程式,可计算出样品中水溶性茯苓多糖的含量。各族发酵条件下的茯苓中水溶性茯苓多糖的含量如表6所示。

[0113]

表6茯苓发酵工艺正交试验因素水平数据

[0114][0115][0116]

由试验测得的27组数据显示,在发酵条件为温度40℃、酵母加入量0.25%、发酵时间为4小时时,茯苓中水溶性茯苓多糖的含量最高,可达未发酵茯苓中水溶性多糖的3倍。

[0117]

发酵工艺因素进一步优化

[0118]

在发酵条件为温度40℃、酵母加入量0.25%、加入6%猪油、发酵时间为4小时,可

提高茯苓中水溶性茯苓多糖的含量,可达未发酵茯苓中水溶性多糖的7倍,水溶性多糖的含量为9.36%,说明猪油能够改善发酵性能。

[0119]

食用碱后处理

[0120]

在发酵条件为温度40℃、酵母加入量0.25%、加入6%猪油、发酵时间为4小时后,食用碱4-8%,加少许水溶解,加入已发酵好的茯苓中。搅拌均匀,酸度在ph7.2~7.5之间,40℃放置1小时,80℃干燥。测定多糖的含量为49.36%(含水溶性多糖和部分碱溶性多糖),说明食用碱能中和发酵产生的酸,调节口感,提高多糖利用率等。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1