一种农作物秸秆发酵设备

1.本实用新型涉及秸秆发酵技术领域,具体涉及一种农作物秸秆发酵设备。

背景技术:

2.农作物秸秆主要是由植物细胞壁组成,成分包括纤维素、半纤维素和木质素。其中,纤维素和半纤维素可以作为生产饲料的原料。木质素是以苯丙烷及衍生物为基本单位组成,可以作为燃料使用。因此农作物秸秆具有很高的回收利用价值。现有技术中对农作物秸秆的处理方式有物理法、化学法、物理化学法和微生物法。

3.例如,中国专利文献cn212246811u中公开了一种秸秆发酵设备。该设备包括外桶、收集罐、管道、燃烧座、发酵单元和搅动单元。该设备通过秸秆与配料在内筒发酵产生的甲烷气体在水中产生气泡,推动内桶在外桶内摆动,使得内筒的秸秆与配料进行混合。同时,甲烷气体进过管道在燃烧座上点燃,加热外桶内的清水,使得内筒内温度逐升高,提高发酵温度,加快秸秆发酵效率,充分利用秸秆发酵产生的甲烷气体。

4.虽然,上述秸秆发酵设备提高了秸秆的回收效率,但是,秸秆所具有的生物质能并没有得到充分的利用。并且,上述秸秆发酵设备缺乏对细长的农作物秸秆的预粉碎处理装置,难以满足秸秆与配料成分混合的需求,进而影响发酵速率,从而降低了秸秆的回收利用率。

5.综上所述,在农作物秸秆回收的过程中,如何设计一种发酵设备,用以实现对细长农作物秸秆的预粉碎处理,使得秸秆与配料充分混合,提升秸秆的发酵效果,进一步提高秸秆的回收利用率,就成为本领域技术人员亟待解决的技术问题。

技术实现要素:

6.本实用新型的目的在于,为农作物秸秆回收的过程中,提供一种发酵设备,用以实现对细长农作物秸秆的预粉碎处理,使得秸秆与配料充分混合,提升秸秆的发酵效果,进一步提高秸秆的回收利用率。

7.为实现上述目的,本实用新型采用如下方案:提出一种农作物秸秆发酵设备,包括发酵桶和粉碎装置;

8.所述发酵桶的内部具有容纳粉碎装置的空腔,所述发酵桶的底部连接有支架,所述发酵桶的顶部设置有加料口,所述加料口内嵌入有压盖,所述加料口的一侧设置有进气口,所述加料口的另一侧设置有出气口,所述发酵桶的底部设置有出料口,所述发酵桶的侧壁上包覆有保温套,所述保温套的内部具有储水的保温腔;

9.所述粉碎装置包括搅拌轴、刀架和驱动搅拌轴的电机,所述电机的安装座通过安装板与支架相连,所述搅拌轴位于发酵桶的空腔内,所述电机的输出轴与搅拌轴的输入端相连,所述刀架与搅拌轴的输出端相连,所述刀架的侧壁上设置有刀片。

10.作为优选,刀架具有平行于搅拌轴的刀杆,刀杆的底部设置有刮板,刀片与刀杆的侧壁相连。如此设置,有利于刀片对从加料口进入发酵桶内的农作物秸秆,进行切割及粉碎

逐步形成段状秸秆和颗粒状秸秆,刮板用于将沉积在发酵桶底部的段状秸秆翻起,使得段状秸秆被充分粉碎,进而提高了秸秆与配料混合均匀性,进一步提升了秸秆的发酵效果。

11.作为优选,刀杆通过连接板与搅拌轴的输出端相连,刀杆与连接板之间设置有筋板。如此设置,筋板用于增强刀杆与连接板之间的连接强度,进而延长刀架的使用寿命。

12.作为优选,保温套内设置有电加热丝,电加热丝排布在保温腔的内壁上,保温套的外壁上设置有注水口,注水口与保温腔的内部相连。如此设置,通过电加热丝对保温腔中的介质进行加热,热量通过保温套传递至空腔内,保证了秸秆发酵的温度环境,进而提升了秸秆的发酵效果,提高了发酵效率。

13.作为优选,保温套的侧壁上设置有容纳控制器的控制箱,保温套内设置有温度传感器,温度传感器与控制器的温度控制模块相连,控制箱上嵌入有显示屏,显示屏与控制器的显示模块相连。如此设置,通过温度传感器检测保温套内的温度,进而加强对发酵桶内的温度控制,保持秸秆发酵温度的恒定,加快了秸秆的发酵速率。

14.作为优选,发酵桶的出气口连接有出气管路,出气管路内设置有气体检测传感器,气体检测传感器与控制器相连。如此设置,便于对秸秆发酵产生的气体成分和浓度实施监测,有利于对秸秆的发酵过程提供反馈,进一步保证了秸秆的发酵效果。

15.作为优选,刀杆沿着搅拌轴的轴线呈圆周分布,相邻刀杆间的距离相等。如此设置,有利于保持搅拌杆的受力均衡,便于提高搅拌轴的转速,进而提升对秸秆的粉碎程度,进一步促进了秸秆的发酵效果。

16.本实用新型提供的一种农作物秸秆发酵设备与现有技术相比,具有如下实质性特点和进步:该农作物秸秆发酵设备通过在发酵桶内设置粉碎装置,利用电机驱动搅拌轴进而带动刀架旋转,刀架上的刀片对从加料口进入发酵桶内的细长秸秆实施切割及粉碎,实现了对细长农作物秸秆的预粉碎处理,使得秸秆与配料充分混合,颗粒状的秸秆增大了与配料的接触面积,提升了秸秆的发酵效果,进一步提高了秸秆的回收利用率。

附图说明

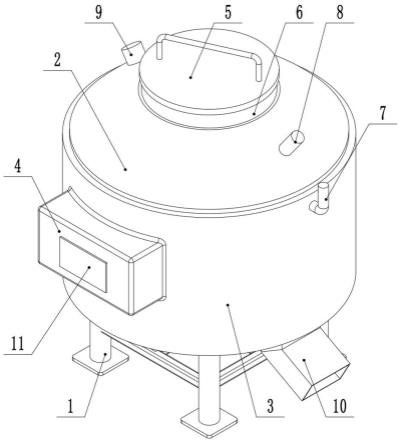

17.图1是本实用新型实施例中一种农作物秸秆发酵设备的立体结构示意图;

18.图2是图1中一种农作物秸秆发酵设备在另一视角的立体结构示意图;

19.图3是图1的主视图;

20.图4是本实用新型实施例中一种农作物秸秆发酵设备的装配结构示意图;

21.图5是图1中一种农作物秸秆发酵设备的内部结构示意图;

22.图6是图3中a-a处的剖视图;

23.图7是图3中b-b处的剖视图;

24.图8是本实用新型实施例中一种农作物秸秆发酵设备的检测系统原理示意图。

25.附图标记:支架1、发酵桶2、保温套3、控制箱4、压盖5、加料口6、注水口7、进气口8、排气口9、出料口10、显示屏11、刀架12、搅拌轴13、电机14、安装板15、刮板16、刀片17、筋板18、连接板19。

具体实施方式

26.下面结合附图对本实用新型的具体实施方式进行详细描述。

27.如图1-8所示的一种农作物秸秆发酵设备,用于农作物秸秆回收的过程中,实现对细长农作物秸秆的预粉碎处理。该发酵设备通过在发酵桶内设置粉碎装置,利用电机驱动搅拌轴进而带动刀架旋转,刀架上的刀片对从加料口进入发酵桶内的细长秸秆实施切割及粉碎,实现了对细长农作物秸秆的预粉碎处理,使得秸秆与配料充分混合,颗粒状的秸秆增大了与配料的接触面积,提升了秸秆的发酵效果,进一步提高了秸秆的回收利用率。

28.如图1所示,一种农作物秸秆发酵设备包括发酵桶2和粉碎装置。结合图5所示,发酵桶2的内部具有容纳粉碎装置的空腔。如图2所示,发酵桶2的底部连接有支架1。发酵桶2的顶部设置有加料口6。加料口6内嵌入有压盖5。加料口6的一侧设置有进气口8。加料口6的另一侧设置有排气口9。发酵桶2的底部设置有出料口10。发酵桶2的侧壁上包覆有保温套3。如图7所示,保温套3的内部具有储水的保温腔。

29.如图4所示,粉碎装置包括搅拌轴13、刀架12和驱动搅拌轴13的电机14。结合图3所示,电机14的安装座通过安装板15与支架1相连。搅拌轴13位于发酵桶2的空腔内。电机14的输出轴与搅拌轴13的输入端相连。刀架12与搅拌轴13的输出端相连。刀架12的侧壁上设置有刀片17。

30.其中,压盖5用于封闭发酵桶2内的空腔,保证秸秆在发酵过程中发酵桶2的密闭性。进气口8便于向发酵桶2的内部充入氮气,进而使得空腔内形成无氧环境,从而进一步保证了秸秆发酵的效果。排气口9用于及时排除秸秆在发酵过程中产生的二氧化碳以及氨气等气体。加料口6用于向空腔内补充细长秸秆。出料口10用于排出秸秆发酵后的固体产物。

31.如图5所示,刀架12具有平行于搅拌轴13的刀杆。刀杆的底部设置有刮板16。刀片17与刀杆的侧壁相连。如此设置,有利于刀片17对从加料口6进入发酵桶2内的农作物秸秆,进行切割及粉碎逐步形成段状秸秆和颗粒状秸秆。刮板16用于将沉积在发酵桶2底部的段状秸秆翻起,使得段状秸秆被充分粉碎,进而提高了秸秆与配料混合均匀性,进一步提升了秸秆的发酵效果。

32.如图6所示,刀杆通过连接板19与搅拌轴13的输出端相连。刀杆与连接板19之间设置有筋板18。如此设置,筋板18用于增强刀杆与连接板19之间的连接强度,进而延长刀架12的使用寿命。刀杆沿着搅拌轴13的轴线呈圆周分布,相邻刀杆间的距离相等。如此设置,有利于保持搅拌杆的受力均衡,便于提高搅拌轴13的转速,进而提升对秸秆的粉碎程度,进一步促进了秸秆的发酵效果。例如,刀架12具有3根刀杆,3根刀杆沿着搅拌轴13的轴线呈圆周分布。其中,刀杆的根数可根据粉碎秸秆的需求,选择不同的数量。

33.为了进一步保证秸秆的发酵温度,保温套3内设置有电加热丝。电加热丝排布在保温腔的内壁上。保温套3的外壁上设置有注水口7。注水口7与保温腔的内部相连。如此设置,通过电加热丝对保温腔中的介质进行加热,热量通过保温套3传递至空腔内,保证了秸秆发酵的温度环境,进而提升了秸秆的发酵效果,提高了发酵效率。

34.如图4所示,保温套3的侧壁上设置有容纳控制器的控制箱4。保温套3内设置有温度传感器。结合图8所示,温度传感器与控制器的温度控制模块相连。控制箱4上嵌入有显示屏11。显示屏11与控制器的显示模块相连。如此设置,通过温度传感器检测保温套3内的温度,进而加强对发酵桶2内的温度控制,保持秸秆发酵温度的恒定,加快了秸秆的发酵速率。

35.为了进一步加强对秸秆发酵过程的监控,发酵桶2的排气口9连接有出气管路,出气管路内设置有气体检测传感器。气体检测传感器与控制器相连。如此设置,便于对秸秆发

酵产生的气体成分和浓度实施监测,有利于对秸秆的发酵过程提供反馈,进一步保证了秸秆的发酵效果。例如,气体检测传感器检测排出气体中的二氧化碳浓度,或者氨气的浓度。

36.其中,控制器可选用单片机。气体检测传感器和温度传感器分别与单片机相连。此外,发酵桶2的内部也可以设置发酵温度传感器。发酵温度传感器用于检测发酵桶2内部的温度。

37.本实用新型不局限于上述实施例所述的具体技术方案,除上述实施例外,本实用新型还可以有其他实施方式。对于本领域的技术人员来说,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等形成的技术方案,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1