一种中、高分子量聚异丁烯制备方法及其引发体系、应用与流程

1.本发明涉及聚异丁烯的制备技术领域,尤其涉及一种中、高分子量聚异丁烯制备方法及其引发体系、应用,特别适用于高纯异丁烯与惰性溶剂混合液的阳离子溶液聚合引发体系。

技术背景

2.聚异丁烯,按分子量分为低分子量聚异丁烯、中分子量聚异丁烯和高分子量聚异丁烯,其中重均分子量(mw)小于10000的为低分子量聚异丁烯,高于10000,小于100000属于中分子量聚异丁烯,高于100000属于高分子量聚异丁烯。中、高分子量聚异丁烯由于全饱和的高分子主链及聚合物单体单元中两个侧甲基的存在而具有非常良好性能,如热稳定性、耐紫外、耐侯和水、氧高阻隔性等。中分子量聚异丁烯主要用于中空玻璃密封胶、捕鼠胶、增粘母粒、高端胶黏剂、化妆品和食品添加剂。高分子量聚异丁烯主要应用于防腐蚀容器,电缆以及高端建筑材料,或者用于以对其他聚合物的改性使用。

3.目前,工业上制备中、高分子量聚异丁烯的工艺技术主要采用是三氟化硼和三氯化铝两种引发体系。

4.其中采用三氟化硼引发体系的现有技术如申请公布号为cn102050901a所公开的一种三氟化硼引发体系中分子量聚异丁烯的制备方法,其中,三氟化硼引发剂在使用过程中存在对设备的腐蚀性问题,会导致设备维护费用的提高,并且由于引发剂残留对产品后期除灰分带来一定的困难。

5.而采用三氯化铝引发体系的现有技术如申请公布号为cn106905453a所公开的一种用于合成中、高分子量聚异丁烯的复合催化剂、制备方法及聚合工艺,其中,由于所采用的引发体系和工艺技术所限,产品杂质含量多,分子量分布宽,外观差,达不到医用级和食品级,使其应用范围受到了较大限制。

6.另外,三氟化硼和三氯化铝作为异丁烯溶液聚合引发剂使用,还要解决两者在惰性非极性溶剂(如己烷)中的溶解性问题,这导致引发剂制备工艺复杂、条件苛刻,不利于得到窄分布、质量、性能稳定的聚异丁烯产品。

技术实现要素:

7.为解决上述技术问题,本技术发明人对现有的聚异丁烯生产工艺中引发体系的缺陷和瓶颈进行分析,进一步对引发体系组合物的构成进行了设计和改进,以期获得性质更加温和的引发体系组合物,并解决引发剂在非极性溶剂中的溶解分散问题,进一步获得分子量分布较窄,品质稳定的中、高分子量的聚异丁烯,本发明的发明目的之一是提供一种用于制备聚异丁烯的聚合引发体系组合物、目的之二是提供该聚合引发体系中、高分子量聚异丁烯的制备方法、目的之三是提供该聚合引发体系的用途。

8.具体的技术方案在下方分别予以说明:一种中 、高分子量聚异丁烯的引发体系,包含有:

a组分:枯基化合物、叔丁基化合物中的至少一种;b组分:氯代烷基铝;c组分:具有阳离子聚合活性的烯烃、共轭二烯烃化合物;d组分:链转移抑制剂。

9.其中,枯基为α,α-dimethylbenzyl,也即α,α-二甲基苯基。

10.该技术方案中,采用的a组分-枯基或叔丁基化合物和b组分-氯代烷基铝均溶于己烷等非极性溶剂中,有利于引发剂各组分的配制和物料的输送;另外,发明人创新性的在a组分和b组分的陈化反应过程中引入c组分,可在陈化过程中形成聚合物短链,稳定了引发剂溶液,避免产生不溶于己烷的反应中间体,避免物料输送过程中管线的堵塞,同时助于异丁烯均相的引发聚合,得到的聚异丁烯实现单分散分布。引入的d组分一般预先加入到异丁烯的单体溶液中,可以抑制异丁烯溶液聚合(尤其在较高温度条件下)向异丁烯单体的不可逆链转移,达到控制分子量分布,实现异丁烯窄分布聚合的目的。

11.优选的,所述的a组分选自枯基氯、枯基醇、枯基甲基醚、对-二枯基氯、对-二枯基醇、对-二枯基甲基醚、5-叔丁基-1,3-二枯基氯、5-叔丁基-1,3-二枯基醇、5-叔丁基-1,3-二枯基甲醚、2-氯-2,4,4-三甲基戊烷、叔丁基氯、叔丁醇、甲基叔丁基醚中的至少一种;所述的b组分选自一氯二乙基铝、倍半乙基铝、二氯乙基铝、一氯二异丁基铝,二氯异丁基铝中的至少一种;所述的c组分选自丁二烯、异戊二烯、间戊二烯、异丁烯、二异丁烯、三异丁烯、四异丁烯中的至少一种;所述的d组分选自醚类化合物、醇类化合物、酮类化合物、酯类化合物、胺类化合物、亚砜类化合物、膦类化合物、磷酸酯类化合物、亚磷酸酯类化合物中的至少一种。

12.其中:所述b组分与所述a组分的摩尔比为(0.1~20):1,更优选(1~10):1;所述c组分与所述a组分的摩尔比为(1~100):1,更优选(5~50):1;所述d组分与所述a组分的摩尔比为(0.1~20):1,更优选(0.5~10):1。

13.其中,b组分与a组分的摩尔比是异丁烯阳离子聚合通常的比例,叔丁基氯与铝系路易斯酸化学反应,叔丁基氯中的氯原子转移到路易斯酸上,形成离子对,叔碳正离子引发异丁烯聚合,理论情况是1:1比例,实际情况下,过量的b组分与溶剂单体中水等杂质反应会有消耗,所以优选的,b/a在10以下;c组分的用量是考量形成的聚合物短链的长度,该长度过长导致引发剂溶液变粘(分子量高),不利于管道输送和搅拌混合,过短则会导致稳定性不够;d组分有控制链转移作用,其用量高会影响聚合反应活性,用量低会起不到有效的控制聚合物分子量分布的作用。

14.上述任一技术方案所述的组合物用于制备聚异丁烯的方法,包括如下步骤:第一预混:将a组分和c组分加入到有机溶剂中,进行混合,得到第一预混溶液;陈化反应:将b组分加入所述第一预混溶液中进行陈化反应,得到引发剂溶液;第二预混:将组分d加入到异丁烯的单体溶液中,进行混合,得到第二预混溶液;预冷却:将所述第二预混溶液与所述引发剂溶液预冷却至目标温度;

聚合反应:将所述引发剂溶液和所述第二预混溶液混合进行聚合反应。

15.优选的,所述第一预混步骤中,所述有机溶剂选自直链或支链的c1~c

20

的烷烃、c3~c

20

的环烷烃中的至少一种,所述陈化反应步骤中,反应时间为1~60分钟,所述预冷却步骤中,冷却的目标温度为-50℃~30℃,由于本发明所述的组合物的应用,该温度较现有技术中的冷却温度更高,即在较高温度下实现了窄分子量分布的中、高分子量聚异丁烯的制备。

16.上述任一技术方案所述的引发体系在聚异丁烯生产工艺中的应用。

17.综上所述,本发明所述的技术方案具有以下主要的有益效果:和现有技术相比,本发明中聚合引发组合物的主要成分比三氟化硼组分更为温和,对设备的腐蚀性也较弱;相比三氯化铝引发体系,则在稳定性、均匀性上表现更好。可以在相对较高温度条件下制得窄分子量分布的中、高分子量聚异丁烯;所生产的聚异丁烯的分子量分布≤3,最优可达1.5,重均分子量在10000~400000之间;本发明所述的聚合引发组合物在制备聚异丁烯的反应中转化率能达到95%以上。

18.进一步地或者更细节的有益效果将在具体实施方式中结合具体实施例进行说明。

附图说明

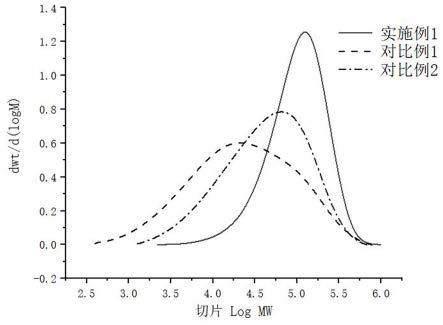

19.图1为实施例1、对比例1-2所制得的聚合物的gpc谱图。

20.图2为实施例1所制得的聚合物的核磁氢谱图。

具体实施方式

21.下面结合实施例对本发明进行进一步的解释:本技术实施例的技术方案所面临的核心技术问题来源于发明人对现有的聚异丁烯生产工艺中引发体系缺陷和瓶颈的认识。

22.因此,在现有技术的基础上,如何进行改进,以获得分子量分布较窄且性质稳定的中、高分子量的聚异丁烯是发明人亟需解决的技术问题。

23.需要说明的是,实施例并不构成对本发明权利要求保护范围的限制,根据实施例所提供/证明的技术构思,所属技术领域技术人员能够合理预期的技术方案均应涵盖在本发明权利要求的保护范围内。

24.实施例详述如下:用于生产聚异丁烯的聚合引发组合物,包含有:a组分:枯基氯、枯基醇、枯基甲基醚、对-二枯基氯、对-二枯基醇、对-二枯基甲基醚、5-叔丁基-1,3-二枯基氯、5-叔丁基-1,3-二枯基醇、5-叔丁基-1,3-二枯基甲醚、2-氯-2,4,4-三甲基戊烷、叔丁基氯、叔丁醇、甲基叔丁基醚中的至少一种;b组分:选自一氯二乙基铝、倍半乙基铝、二氯乙基铝、一氯二异丁基铝,二氯异丁基铝中的至少一种;c组分:选自丁二烯、异戊二烯、间戊二烯、异丁烯、二异丁烯、三异丁烯、四异丁烯中的至少一种;d组分:选自醚类化合物、醇类化合物、酮类化合物、酯类化合物、胺类化合物、亚砜类化合物、膦类化合物、磷酸酯类化合物、亚磷酸酯类化合物中的至少一种。

25.更具体的,d组分中:醚类化合物可以选自乙醚、丙醚、异丙醚、丁醚、戊醚、己醚、庚醚、辛醚、甲基叔丁基醚、苯甲醚、苯丙醚、苯丁醚、二苯醚、二甲苯醚、二苄基醚、二氯苯醚和二氯甲基苯醚;醇类化合物可以选自甲醇、乙醇、丙醇、丁醇、戊醇、己醇、庚醇、辛醇、苯甲醇、苯乙醇、苯丙醇、苯丁醇和甲基苯甲醇;酮类化合物可以选自丙酮、丁酮、戊酮、己酮、庚酮、辛酮、苯乙酮、苯丙酮、苯丁酮、苯戊酮和苯己酮;酯类化合物可选自乙酸甲酯、乙酸乙酯、一氯乙酸乙酯、二氯乙酸乙酯、三氯乙酸乙酯、乙酸丙酯、乙酸丁酯、丙酸甲酯、丙酸乙酯、丙酸丙酯、丙酸丁酯、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丙酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸戊酯、丁酸甲酯、丁酸乙酯、丁酸丙酯、丁酸丁酯、甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸乙酯、甲基丙烯酸丙酯、甲基丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸戊酯、苯甲酸甲酯、苯甲酸乙酯、苯甲酸丙酯、苯甲酸丁酯、苯甲酸戊酯、苯甲酸己酯、苯甲酸庚酯、苯甲酸辛酯、邻苯二甲酸二甲酯、邻苯二甲酸二乙酯、邻苯二甲酸二丙酯、邻苯二甲酸二烯丙酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二辛酯、对苯二甲酸二甲酯、对苯二甲酸二乙酯、对苯二甲酸二丙酯和对苯二甲酸二丁酯;胺类化合物可以选自二乙胺、三乙胺、二苯胺、戊胺、二乙基甲基胺、二甲基己胺、甲基丁胺、1,3-二甲基丁胺、2-乙基丁胺、己胺、甲基己胺、庚胺、2-氨基庚烷、3-氨基庚烷、二丙基乙胺、二甲基己胺、辛胺、苯胺、苯甲胺、甲基苯胺、苯丁胺、丁基苯胺、二乙基苯胺、2,6-二乙基苯胺、三苯胺;酰胺化合物可选自二甲基甲酰胺、n,n-二甲基乙酰胺、二乙基甲酰胺和二乙基乙酰胺;亚砜类化合物,可选自二甲基亚砜、二乙基亚砜、二丙基亚砜、二丁基亚砜、二戊基亚砜、二己基亚砜、二庚基亚砜、二苯基亚砜、二萘基亚砜、二蒽基亚砜、二千基亚砜、二甲苯基亚砜、二氯苯基亚砜、二硝基苯基亚砜、甲基乙基亚砜、甲基丙基亚砜、甲基丁基亚砜、甲基苯基亚砜、乙基苯基亚砜、丙基苯基亚砜、丁基苯基亚砜、环丁基亚砜、环戊基亚砜、环己基亚砜、环庚基亚砜、异丁基十二烷基亚砜;其中,更优选二甲基亚砜、二丙基亚砜、二丁基亚砜、二苯基亚砜、二萘基亚砜、二蒽基亚砜、二苄基亚砜、二甲苯基亚砜、二氯苯基亚砜;膦类化合物选自:三乙基膦、三丙基膦、三丁基膦、、三戊基膦、三己基膦、三庚基膦、三苯基膦、三萘基膦、三蒽基膦、三苄基膦、三甲苯基膦、三氯苯膦、三硝基苯基膦、二甲基膦、二乙基膦、二丙基膦、二丁基膦、二戊基膦、二己基膦、二庚基膦、二苯基膦、二苯基氯化膦、二萘基膦、二蒽基膦、二苄基膦、二甲苯基膦、甲基二苯基膦、乙基二苯基膦、丙基二苯基膦、丁基二苯基膦、三丁氧基膦、三苯氧基膦;其中,更优选三丙基膦、三丁基膦、三苯基膦、三萘基膦、三苄基膦、三甲苯基膦、三氯苯基膦;磷酸酯类化合物,可选自磷酸三甲酯、磷酸三乙酯、磷酸三丙酯、磷酸三丁酯、磷酸三戊酯、磷酸三己酯、磷酸三庚酯、磷酸三苯酯、磷酸三萘酯、磷酸三蒽酯、磷酸三苄酯、磷酸三甲苯酯、磷酸三氯苯酯、磷酸三硝基苯酯、磷酸二甲酯、氯磷酸二甲酯、磷酸二乙酯、磷酸二丙酯、磷酸二丁酯、磷酸二戊酯、磷酸二己酯、嶙酸二庚酯、磷酸二苯酯、磷酸二萘酯、磷酸二蒽酯、磷酸二苄酯、磷酸二甲苯酯、磷酸二氯苯酯、磷酸二硝基苯酯、磷酸甲基二苯酯、磷酸乙基二苯酯、磷酸丙基二苯酯、磷酸丁基二苯酯;其中,更优选磷酸三甲酯、磷酸三乙酯、磷酸三丙酯、磷酸三丁基酯、磷酸三苯酯、磷酸三苄酯;

亚磷酸酯类化合物,可选自亚磷酸三甲酯、亚磷酸三乙酯、亚磷酸三丙酯、亚磷酸三丁酯、亚磷酸三戊酯、亚磷酸三己酯、亚磷酸三庚酯、亚磷酸三苯酯、亚磷酸三萘酯、亚磷酸三苄酯、亚磷酸三甲苯酯、亚磷酸三氯苯酯、亚磷酸三硝基苯基酯、亚磷酸二甲酯、亚磷酸二乙酯、亚磷酸二丙酯、亚磷酸二丁酯、亚磷酸二戊酯、亚磷酸二己酯、亚磷酸二庚酯、亚磷酸二苯酯、亚磷酸二苄酯、亚磷酸二甲苯酯、亚磷酸二氯苯酯、亚磷酸二硝基苯酯、亚磷酸甲基二苯酯、亚磷酸乙基二苯酯、亚磷酸丙基二苯酯、亚磷酸丁基二苯酯;其中,更优选亚磷酸三甲酯、亚磷酸三乙酯、亚磷酸三丙酯、亚磷酸三丁酯、亚磷酸三苯酯、亚磷酸三苄酯。

26.其中,所述b组分与所述a组分的摩尔比为(0.1~20):1,更优选(1~10):1;所述c组分与所述a组分的摩尔比为(1~100):1,更优选(5~50):1;所述d组分与所述a组分的摩尔比为(0.1~20):1,更优选(0.5~10):1。

27.上述组合物用于制备聚异丁烯的方法,包括如下步骤:第一预混:将a组分和c组分依次加入到有机溶剂中,进行混合,得到第一预混溶液;陈化反应:将b组分加入所述第一预混溶液中进行陈化反应,得到引发剂溶液;第二预混:将d组分加入到异丁烯的单体溶液中,进行混合,得到第二预混溶液;预冷却:将所述第二预混溶液与所述引发剂溶液预冷却至目标温度;聚合反应:将所述引发剂溶液和所述第二预混溶液混合进行聚合反应。

28.优选的,所述第一预混步骤中,所述有机溶剂选自直链或支链的c1~c

20

的烷烃、c3~c

20

的环烷烃中的至少一种,所述的烷烃或环烷烃优选自乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、己烷、庚烷、辛烷、壬烷、癸烷、石油醚、环己烷、甲基环己烷及它们的异构体中的一种或多种;有机溶剂的用量一般和异丁烯的质量比为19:1~1:1,优选4:1~1:1;所述陈化反应步骤中,反应时间为1~60分钟;所述预冷却步骤中,冷却的目标温度为-50℃~30℃;所述聚合反应步骤中,聚合反应时间为10秒~180分钟,优选1~90分钟,这主要取决于聚合反应条件和工艺流程及产品性能指标。

29.其中,在具体的实施例中,聚合引发组合物的用量以a组分与异丁烯单体的摩尔比为标准,a组分与聚合原料中异丁烯单体的摩尔比在1

×

10-5

~1

×

10-3

之间,优选5

×

10-5

~5

×

10-4

,具体的摩尔比可根据要求制备的聚合产物分子量和反应温度确定,原料异丁烯纯度在99%以上,聚合体系中异丁烯质量浓度为5wt.%~50wt.%。

30.聚合反应完成后向体系中加入终止剂来停止反应。终止剂来源于水、醇、醚、乙腈、胺或无机碱水溶液或它们的混合物,优选1wt.%~5wt.%氢氧化钠的无水乙醇溶液,终止剂用量一般为聚合体系的1-10%(v/v)。聚合反应终止后,用乙醇或水反复洗涤聚合物数次,洗脱未反应的单体和溶剂,最后用真空烘箱40℃下干燥6h。

31.聚合产物的分子量和分子量分布通过使用gpc测量。

32.实施例1:1)引发剂配制向10毫升引发剂制备瓶中加入5毫升戊烷,然后依次加入0.082克对二枯基甲醚和1.0克丁二烯(丁二烯与对二枯基甲醚摩尔比为50)混合均匀后,加入一氯二乙基铝0.448克(一氯二乙基铝与对二枯基甲醚摩尔比为10),室温下,反应30分钟,制得聚合引发剂溶液。

33.2)异丁烯聚合

500毫升干燥的三口烧瓶安装好搅拌和温度计等附件,将该三口烧瓶抽真空和氮气置换合格后,向其中加入41.7克的异丁烯和41.7克戊烷配制成单体溶液,其中异丁烯浓度为50wt.%,然后向单体溶液中加入0.38克异丙醚(异丙醚与对二枯基甲醚摩尔比为10)。通过低温浴槽将三口瓶中的聚合溶液及引发剂溶液冷却至5℃,启动搅拌并向三口瓶中加入配置好的引发剂溶液(对二枯基甲醚与异丁烯单体的摩尔比为5

×

10-4

),反应60分钟之后用1wt.%氢氧化钠的乙醇溶液终止聚合,并用300毫升水进行洗涤,将混合物引入分液漏斗中除去水相,将胶液过滤后蒸馏脱去溶剂,并在真空烘箱40oc下,干燥6小试至恒重,得到聚合物41.2克,聚合物收率为98.8%。经gpc分析后,聚合物数均分子量(mw)为10.2万,分子量分布(mw/mn)为1.5。

34.对比例1:与实施例1的不同之处在于:未添加c组分。

35.1)引发剂配制向10毫升引发剂制备瓶中加入5毫升戊烷,加入0.082克对二枯基甲醚和一氯二乙基铝0.448克(一氯二乙基铝与对二枯基甲醚摩尔比为10),室温下,反应30分钟,制得聚合引发剂溶液。

36.2)异丁烯聚合500毫升干燥的三口烧瓶安装好搅拌和温度计等附件,将该三口烧瓶抽真空和氮气置换合格后,向其中加入41.7克的异丁烯和41.7克戊烷配制成单体溶液,其中异丁烯浓度为50wt.%。通过低温浴槽将三口瓶中的聚合溶液及引发剂溶液冷却至5℃,启动搅拌并向三口瓶中加入配置好的引发剂溶液,反应60分钟之后用1wt.%氢氧化钠的乙醇溶液终止聚合,并用300毫升水进行洗涤,将混合物引入分液漏斗中除去水相,将胶液过滤后蒸馏脱去溶剂,并在真空烘箱40oc下,干燥6小试至恒重,得到聚合物36.3克,聚合物收率为87%。经gpc分析后,聚合物数均分子量(mw)为5.28万,分子量分布(mw/mn)为6.21。

37.对比例2:与实施例1的不同之处在于:未添加d组分。

38.1)引发剂配制向10毫升引发剂制备瓶中加入5毫升戊烷,然后依次加入0.082克对二枯基甲醚和1.0克丁二烯(1.0克丁二烯与叔丁基氯摩尔比为50)混合均匀后,加入一氯二乙基铝0.448克(一氯二乙基铝与对二枯基甲醚摩尔比为10),室温下,反应30分钟,制得聚合引发剂溶液。

39.2)异丁烯聚合500毫升干燥的三口烧瓶安装好搅拌和温度计等附件,将该三口烧瓶抽真空和氮气置换合格后,向其中加入41.7克的异丁烯和41.7克戊烷配制成单体溶液,其中异丁烯浓度为50wt.%。通过低温浴槽将三口瓶中的聚合溶液及引发剂溶液冷却至5℃,启动搅拌并向三口瓶中加入配置好的引发剂溶液,反应60分钟之后用1wt.%氢氧化钠的乙醇溶液终止聚合,并用300毫升水进行洗涤,将混合物引入分液漏斗中除去水相,将胶液过滤后蒸馏脱去溶剂,并在真空烘箱40oc下,干燥6小试至恒重,得到聚合物37.9克,聚合物收率为92%。经gpc分析后,聚合物数均分子量(mw)为7.20万,分子量分布(mw/mn)为3.46。

40.参考说明书附图1和2,由实施例1与对比例1-2的比较可以看出:采用本发明人提

出的引发剂体系,得到分子量分布窄,单分散的聚异丁烯。

41.实施例2:1)引发剂配制向10毫升引发剂制备瓶中加入5毫升异戊烷,然后依次加入0.057克枯基氯和0.013克异戊二烯(异戊二烯与枯基氯摩尔比为5)混合均匀后,加入倍半乙基铝0.092克(倍半乙基铝与枯基氯摩尔比为10),室温下,反应60分钟,制得聚合引发剂溶液。

42.2)异丁烯聚合500毫升干燥的三口烧瓶安装好搅拌和温度计等附件,将该三口烧瓶抽真空和氮气置换合格后,向其中加入41.7克的异丁烯和166.8克异戊烷配制成单体溶液,其中异丁烯浓度为20wt.%,然后向单体溶液中加入0.0085克乙醇(乙醇与对枯基氯摩尔比为5)。通过低温浴槽将三口瓶中的聚合溶液及引发剂溶液冷却至-50℃,启动搅拌并向三口瓶中加入配置好的引发剂溶液(叔丁基氯与异丁烯单体的摩尔比为5

×

10-5

),反应90分钟之后用1wt.%氢氧化钠的乙醇溶液终止聚合,并用300毫升水进行洗涤,将混合物引入分液漏斗中除去水相,将胶液过滤后蒸馏脱去溶剂,并在真空烘箱40oc下,干燥6小试至恒重,得到聚合物39.8克,聚合物收率为95.5%。经gpc分析后,聚合物重均分子量(mw)为36.1万,分子量分布(mw/mn)为2.5。

43.实施例3:1)引发剂配制向10毫升引发剂制备瓶中加入5毫升己烷,然后依次加入0.0186克5-叔丁基-1,3-二枯基醇和0.0152克间戊二烯(间戊二烯与5-叔丁基-1,3-二枯基醇摩尔比为30)混合均匀后,加入二氯乙基铝0.047克(二氯乙基铝与5-叔丁基-1,3-二枯基醇摩尔比为5),室温下,反应1分钟,制得聚合引发剂溶液。

44.2)异丁烯聚合500毫升干燥的三口烧瓶安装好搅拌和温度计等附件,将该三口烧瓶抽真空和氮气置换合格后,向其中加入41.7克的异丁烯和166.8克己烷配制成单体溶液,其中异丁烯浓度为20wt.%,然后向单体溶液中加入0.018克苯乙酮(苯乙酮与5-叔丁基-1,3-二枯基醇摩尔比为2)。通过低温浴槽将三口瓶中的聚合溶液及引发剂溶液加热至30℃,启动搅拌并向三口瓶中加入配置好的引发剂溶液(5-叔丁基-1,3-二枯基醇与异丁烯单体的摩尔比为1

×

10-4

),反应10秒之后用1wt.%氢氧化钠的乙醇溶液终止聚合,并用300毫升水进行洗涤,将混合物引入分液漏斗中除去水相,将胶液过滤后蒸馏脱去溶剂,并在真空烘箱40oc下,干燥6小试至恒重,得到聚合物41.7克,聚合物收率为99.9%。经gpc分析后,聚合物重均分子量(mw)为1.84万,分子量分布(mw/mn)为2.8。

45.实施例4:1)引发剂配制向10毫升引发剂制备瓶中加入5毫升庚烷,然后依次加入0.0138克2-氯-2,4,4-三甲基戊烷和0.26克异丁烯(异丁烯与2-氯-2,4,4-三甲基戊烷摩尔比为50)混合均匀后,加入一氯二异丁基铝0.082克(一氯二异丁基铝与2-氯-2,4,4-三甲基戊烷摩尔比为5),室温下,反应50分钟,制得聚合引发剂溶液。

46.2)异丁烯聚合

500毫升干燥的三口烧瓶安装好搅拌和温度计等附件,将该三口烧瓶抽真空和氮气置换合格后,向其中加入10.425克的异丁烯和198.075克庚烷配制成单体溶液,其中异丁烯浓度为5wt.%,然后向单体溶液中加入0.004克乙酸乙酯(乙酸乙酯与2-氯-2,4,4-三甲基戊烷摩尔比为0.5)。通过低温浴槽将三口瓶中的聚合溶液及引发剂溶液冷却至-40℃,启动搅拌并向三口瓶中加入配置好的引发剂溶液(2-氯-2,4,4-三甲基戊烷与异丁烯单体的摩尔比为5

×

10-4

),反应30分钟之后用1wt.%氢氧化钠的乙醇溶液终止聚合,并用300毫升水进行洗涤,将混合物引入分液漏斗中除去水相,将胶液过滤后蒸馏脱去溶剂,并在真空烘箱40oc下,干燥6小试至恒重,得到聚合物10.13克,聚合物收率为97.2%。经gpc分析后,聚合物重均分子量(mw)为6.85万,分子量分布(mw/mn)为2.39。

47.实施例5:1)引发剂配制向10毫升引发剂制备瓶中加入5毫升辛烷,然后依次加入0.028克叔丁醇和0.417克二异丁烯(二异丁烯与叔丁醇摩尔比为10)混合均匀后,加入二氯异丁基铝0.058克(二氯异丁基铝与叔丁醇摩尔比为1),室温下,反应50分钟,制得聚合引发剂溶液。

48.2)异丁烯聚合500毫升干燥的三口烧瓶安装好搅拌和温度计等附件,将该三口烧瓶抽真空和氮气置换合格后,向其中加入41.7克的异丁烯和166.8克辛烷配制成单体溶液,其中异丁烯浓度为20wt.%,然后向单体溶液中加入0.188克三乙胺(三乙胺与叔丁醇摩尔比为5)。通过低温浴槽将三口瓶中的聚合溶液及引发剂溶液冷却至-20℃,启动搅拌并向三口瓶中加入配置好的引发剂溶液(叔丁醇与异丁烯单体的摩尔比为5

×

10-4

),反应50分钟之后用1wt.%氢氧化钠的乙醇溶液终止聚合,并用300毫升水进行洗涤,将混合物引入分液漏斗中除去水相,将胶液过滤后蒸馏脱去溶剂,并在真空烘箱40oc下,干燥6小试至恒重,得到聚合物41.7克,聚合物收率为99.9%。经gpc分析后,聚合物重均分子量(mw)为4.52万,分子量分布(mw/mn)为2.83。

49.实施例6:1)引发剂配制向10毫升引发剂制备瓶中加入5毫升环戊烷,然后依次加入0.0344克叔丁基氯和0.625克三异丁烯(三异丁烯与叔丁醇摩尔比为10)混合均匀后,加入一氯二乙基铝0.244克(一氯二乙基铝与叔丁基氯摩尔比为5),室温下,反应50分钟,制得聚合引发剂溶液。

50.2)异丁烯聚合500毫升干燥的三口烧瓶安装好搅拌和温度计等附件,将该三口烧瓶抽真空和氮气置换合格后,向其中加入41.7克的异丁烯和166.8克环戊烷配制成单体溶液,其中异丁烯浓度为20wt.%,然后向单体溶液中加入0.29克二甲基亚砜(二甲基亚砜与叔丁醇摩尔比为10)。通过低温浴槽将三口瓶中的聚合溶液及引发剂溶液冷却至10℃,启动搅拌并向三口瓶中加入配置好的引发剂溶液(叔丁醇与异丁烯单体的摩尔比为5

×

10-4

),反应5分钟之后用1wt.%氢氧化钠的乙醇溶液终止聚合,并用300毫升水进行洗涤,将混合物引入分液漏斗中除去水相,将胶液过滤后蒸馏脱去溶剂,并在真空烘箱40oc下,干燥6小试至恒重,得到聚合物40.28克,聚合物收率为96.6%。经gpc分析后,聚合物重均分子量(mw)为8.57万,分子量分布(mw/mn)为2.56。

51.实施例7:1)引发剂配制向10毫升引发剂制备瓶中加入5毫升环己烷,然后依次加入0.0328克甲基叔丁基醚和0.834克四异丁烯(四异丁烯与甲基叔丁基醚摩尔比为10)混合均匀后,加入一氯二乙基铝0.244克(一氯二乙基铝与甲基叔丁基醚摩尔比为5),室温下,反应50分钟,制得聚合引发剂溶液。

52.2)异丁烯聚合500毫升干燥的三口烧瓶安装好搅拌和温度计等附件,将该三口烧瓶抽真空和氮气置换合格后,向其中加入41.7克的异丁烯和166.8克环己烷配制成单体溶液,其中异丁烯浓度为20wt.%,然后向单体溶液中加入0.975克三苯基膦(三苯基膦与甲基叔丁基醚摩尔比为10)。通过低温浴槽将三口瓶中的聚合溶液及引发剂溶液冷却至10℃,启动搅拌并向三口瓶中加入配置好的引发剂溶液(甲基叔丁基醚与异丁烯单体的摩尔比为5

×

10-4

),反应5分钟之后用1wt.%氢氧化钠的乙醇溶液终止聚合,并用300毫升水进行洗涤,将混合物引入分液漏斗中除去水相,将胶液过滤后蒸馏脱去溶剂,并在真空烘箱40oc下,干燥6小试至恒重,得到聚合物41.16克,聚合物收率为98.7%。经gpc分析后,聚合物重均分子量(mw)为9.18万,分子量分布(mw/mn)为2.11。

53.实施例8:1)引发剂配制向10毫升引发剂制备瓶中加入5毫升甲基环己烷,然后依次加入0.055克2-氯-2,4,4-三甲基戊烷和0.834克四异丁烯(四异丁烯与2-氯-2,4,4-三甲基戊烷摩尔比为10)混合均匀后,加入一氯二乙基铝0.244克(一氯二乙基铝与甲基叔丁基醚摩尔比为5),室温下,反应50分钟,制得聚合引发剂溶液。

54.2)异丁烯聚合500毫升干燥的三口烧瓶安装好搅拌和温度计等附件,将该三口烧瓶抽真空和氮气置换合格后,向其中加入41.7克的异丁烯和166.8克甲基环己烷配制成单体溶液,其中异丁烯浓度为20wt.%,然后向单体溶液中加入1.21克磷酸三苯酯(磷酸三苯酯与2-氯-2,4,4-三甲基戊烷摩尔比为10)。通过低温浴槽将三口瓶中的聚合溶液及引发剂溶液冷却至10℃,启动搅拌并向三口瓶中加入配置好的引发剂溶液(2-氯-2,4,4-三甲基戊烷与异丁烯单体的摩尔比为5

×

10-4

),反应5分钟之后用1wt.%氢氧化钠的乙醇溶液终止聚合,并用300毫升水进行洗涤,将混合物引入分液漏斗中除去水相,将胶液过滤后蒸馏脱去溶剂,并在真空烘箱40oc下,干燥6小试至恒重,得到聚合物40.12克,聚合物收率为96.2%。经gpc分析后,聚合物重均分子量(mw)为11.43万,分子量分布(mw/mn)为1.97。

55.实施例9:1)引发剂配制向10毫升引发剂制备瓶中加入5毫升甲基环己烷,然后依次加入0.055克2-氯-2,4,4-三甲基戊烷和0.834克四异丁烯(四异丁烯与2-氯-2,4,4-三甲基戊烷摩尔比为10)混合均匀后,加入一氯二乙基铝0.244克(一氯二乙基铝与甲基叔丁基醚摩尔比为5),室温下,反应50分钟,制得聚合引发剂溶液。

56.2)异丁烯聚合

500毫升干燥的三口烧瓶安装好搅拌和温度计等附件,将该三口烧瓶抽真空和氮气置换合格后,向其中加入41.7克的异丁烯和166.8克甲基环己烷配制成单体溶液,其中异丁烯浓度为20wt.%,然后向单体溶液中加入1.15克亚磷酸三苯酯(亚磷酸三苯酯与2-氯-2,4,4-三甲基戊烷摩尔比为10)。通过低温浴槽将三口瓶中的聚合溶液及引发剂溶液冷却至10℃,启动搅拌并向三口瓶中加入配置好的引发剂溶液(2-氯-2,4,4-三甲基戊烷与异丁烯单体的摩尔比为5

×

10-4

),反应5分钟之后用1wt.%氢氧化钠的乙醇溶液终止聚合,并用300毫升水进行洗涤,将混合物引入分液漏斗中除去水相,将胶液过滤后蒸馏脱去溶剂,并在真空烘箱40oc下,干燥6小试至恒重,得到聚合物40.78克,聚合物收率为97.8%。经gpc分析后,聚合物重均分子量(mw)为15.19万,分子量分布(mw/mn)为1.86。

57.由实施例2-9可见,在其范围内的发明技术方案中的引发剂体系,均能够得到分子量分布窄,单分散的聚异丁烯产品。

58.在本说明书的描述中,参考术语“实施例”、“基础实施例”、“优选实施例”、“其他实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

59.尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。

60.显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1