一种模拟内异症多个受累脏器免疫微环境的类器官芯片

【】本发明涉及器官芯片,具体地说,是一种模拟内异症多个受累脏器免疫微环境的类器官芯片。

背景技术

0、

背景技术:

1、子宫内膜异位症(endometriosis,ems),简称内异症,在育龄女性中的发病率为10-15%,全球约有1.8亿女性罹患此病,其病变广泛,形态多样,最常侵犯卵巢,亦可累及腹膜,并突破至腹膜外在阴道直肠隔内形成病灶,引起疼痛、不孕、盆腔包块等一系列临床症状,还可侵犯肠管等重要脏器,影响其功能,目前无论是药物、手术或两者结合治疗,均具有较高的复发率,严重危害女性健康。然而,ems发病机制迄今不详,且有些患者仅仅卵巢受累,有些却同时累及其他多个脏器,以上种种存在诸多未解之谜,相关问题的深入探讨对于预防ems累及重要脏器、发现新的治疗靶点均具有重要意义。

2、根据ems经典的经血逆流学说,子宫内膜粘附、入侵盆腹腔腹膜或卵巢、肠管等脏器表面是病灶形成的第一步,然而经血逆流存在于90%的育龄女性,几乎是生理现象,却只有10-15%发生ems,因此,这一过程还需要突破人体自身腹腔微环境的防线;已经明确,ems患者腹腔微环境中存在免疫耐受和免疫逃逸,而巨噬细胞是机体腹腔免疫系统最为关键的细胞成分之一;近年来,免疫因素在ems发病中的作用受到关注,同时,不同部位ems病灶形成的原因是否存在差异、多个受累脏器发病之间是否存在关联等仍为未解之谜,亟待开发能够模拟ems免疫微环境、更为接近ems患者体内真实情况的研究模型。

3、迄今为止,ems的体外细胞模型仅仅针对异位内膜间质细胞,缺少腺体上皮细胞成分;虽然transwell可以实现2种细胞共培养,但是无法模拟多个器官组织细胞之间的相互作用、相互影响,亦尚未实现免疫微环境的模拟,而多器官芯片技术是解决这些问题的关键。

4、中国专利申请:cn112280678a公开了一种可拆卸、可重复使用的疏水或超疏水微流控器官芯片,利用低临界表面张力的疏水或超疏水表面构建微流控器官芯片,具体可构建心脏芯片、肝脏芯片、脑芯片、肿瘤芯片、肾脏芯片、肠道芯片、皮肤芯片、脂肪芯片、血管芯片、子宫芯片、眼睛芯片、鼻子芯片、骨芯片、牙周芯片、胰岛芯片、脾芯片、胎盘芯片、肺芯片、肌肉芯片、喉芯片、骨髓芯片、糖尿病芯片和多器官芯片。利用本发明构建的器官芯片可拆卸,可重复使用,从而大幅降低了微流控器官芯片的应用成本。但该专利的器官芯片主要是模拟子宫本身的结构和功能,而无法模拟子宫内膜在子宫以外的免疫微环境中的侵袭功能,也就是各种细胞因子对子宫内膜在多个器官组织的侵袭的影响,则相应的,也就无法模拟更为接近ems患者体内真实情况的研究模型。

5、综上所述,多器官芯片已有相关报道,但是针对ems的病理模型,尤其模拟ems多个受累脏器免疫微环境的类器官芯片尚无相关的文献和专利。

技术实现思路

0、

技术实现要素:

1、本发明的目的是,提供一种针对ems的病理模型,尤其模拟ems多个受累脏器免疫微环境的类器官芯片。

2、为实现上述目的,本发明采取的技术方案是:

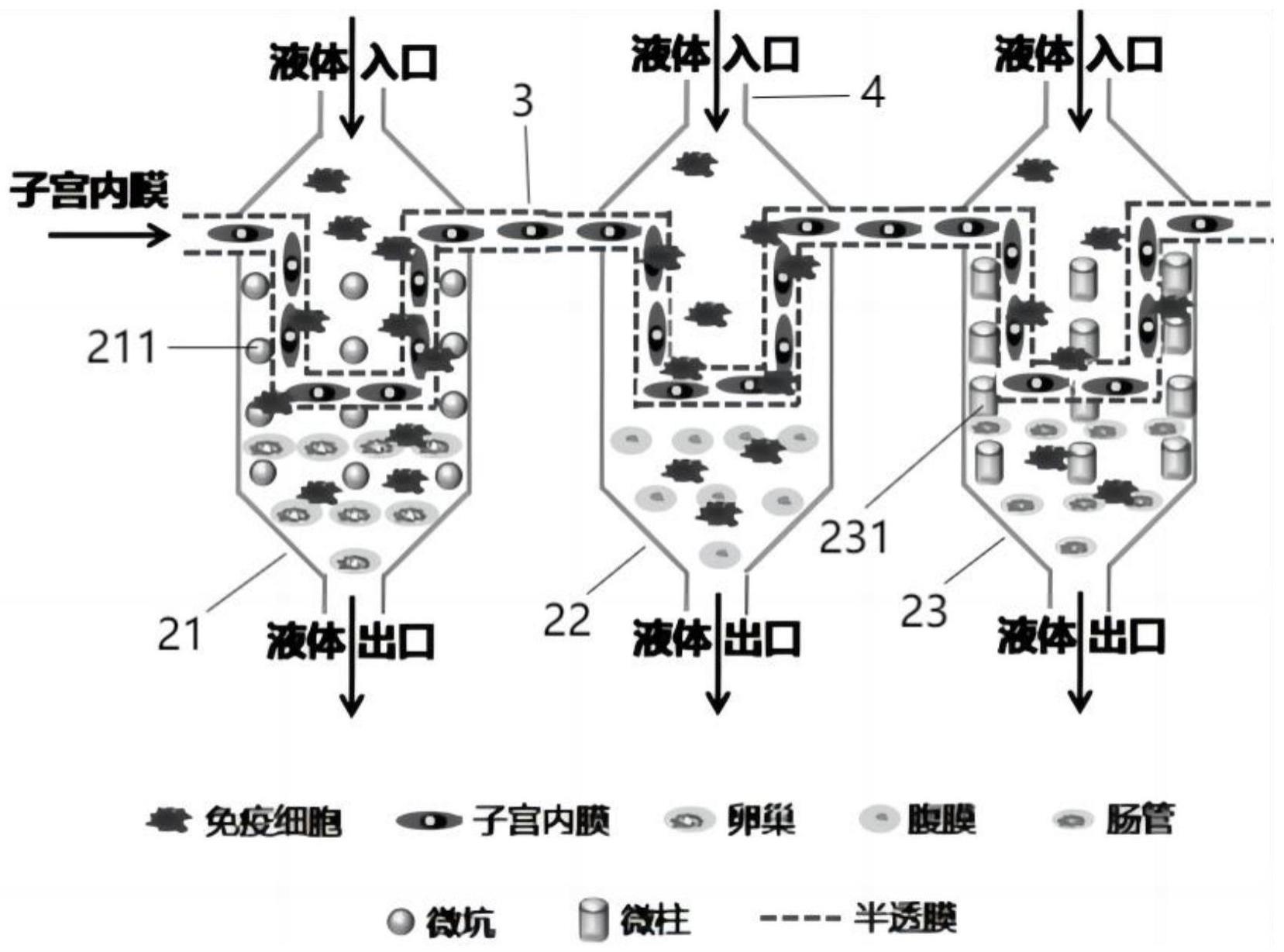

3、一种模拟内异症多个受累脏器免疫微环境的类器官芯片,设有芯片,所述芯片内设有由串联通道联通的三个空间独立的细胞培养腔室,分别为卵巢类器官培养腔室、腹膜培养腔室、肠类器官培养腔室,所述卵巢类器官培养腔室底部由微坑组成,所述腹膜培养腔室用于构建腹膜仿生组织,所述肠类器官培养腔室底部由微柱组成,所述串联通道上下均为多孔膜构成;所述细胞培养腔室上下层均设有一个流体通道,通过多孔膜与串联通道联通,加入病人来源的腹腔液模拟免疫微环境。

4、作为一个优选例,所述芯片材质可以由pmma,pdms,pc等生物相容性材料制备。

5、作为另一优选例,所述细胞培养腔室由六边形组成,宽度为8-10mm,总面积为1-2cm2,两端有出入口。

6、作为另一优选例,所述卵巢类器官培养腔室底部有12个微坑,微坑直径100-600μm,深度100-400μm,形状为u型,多棱型等,用于培养卵巢类器官,两端有出入口。

7、作为另一优选例,所述肠类器官培养腔室底部有12个微柱组成,微柱直径200-400μm,间距50-150μm,微柱高度与培养室深度一致,与上层膜接触,两端有出入口。

8、作为另一优选例,所述串联通道分别在细胞培养腔室内对应区域形成u形结构,宽度1-1.5mm,u形间距1-2mm,u型区域分别与卵巢类器官培养腔室、腹膜培养腔室和肠类器官培养腔室通过多孔膜相通。

9、作为另一优选例,所述上层的流体通道两侧设有一个1-1.5cm高度的储液池,储液池顶端由无菌的0.22微米滤芯的盖子封住,通过摇摆促进液体间流动,模拟腹腔及盆腔液动态微环境,摇摆角度15-60°,摇摆速度10-30次/分钟。

10、为实现上述第二个目的,本发明采取的技术方案是:

11、一种模拟内异症多个受累脏器免疫微环境的类器官芯片进行器官培养的方法,包括上述任一所述的模拟内异症多个受累脏器免疫微环境的类器官芯片以及以下步骤;

12、a)先将芯片消毒灭菌备用;

13、b)将细胞培养腔室和中间的由多孔膜构成的串联通道用基质胶包被修饰;将病人来源的卵巢表面上皮细胞接种在卵巢类器官培养腔室膜侧,贴壁后接种卵泡细胞在微坑内,轻轻去除培养液,再灌注3d基质胶到微坑内,保证微坑内充满基质胶,但不充满整个培养腔室,固化后加入培养液;

14、c)在腹膜培养腔室膜侧培养腹膜间皮细胞代表腹膜组织;

15、d)在肠类器官培养腔室膜侧接种人类诱导性多潜能干细胞来源的肠类器官上皮细胞,在膜侧和微柱表面形成肠上皮结构;

16、e)待全部细胞培养腔室完成接种后,翻转芯片,在串联通道中接种ems病人来源的异位内膜类器官与基质胶混合物;

17、f)待中间层固化后,在最上层流体通道灌注培养液及病人来源腹腔液;

18、g)用带有滤芯的盖子封住所有出入口,利用摇床动态培养;

19、h)记录不同时间检测异位内膜类器官种植侵袭进入3种器官的情况。

20、本发明优点在于:

21、本发明将ems异位内膜类器官同时与3种靶器官串联,可以同时模拟脱落的子宫内膜组织在免疫微环境的影响下,在不同器官的种植侵袭过程,其中还构建了包括腺体和间质细胞在内的混合类器官,真实的模拟脱落的子宫内膜组织,通过规律的流体刺激异位子宫内膜类器官,模拟人体腹腔和盆腔液体的动态微环境,使整个模型更为接近ems患者体内真实情况,探究多个器官组织细胞之间的相互作用、相互影响,从而对不同部位ems病灶形成的原因是否存在差异和多个受累脏器发病之间是否存在关联进行分析,对于预防ems累及重要脏器、发现新的治疗靶点均具有重要意义。

技术特征:

1.一种模拟内异症多个受累脏器免疫微环境的类器官芯片,其特征在于,设有芯片,所述芯片内设有由串联通道联通的三个空间独立的细胞培养腔室,分别为卵巢类器官培养腔室、腹膜培养腔室、肠类器官培养腔室,所述卵巢类器官培养腔室底部由微坑组成,所述腹膜培养腔室用于构建腹膜仿生组织,所述肠类器官培养腔室底部由微柱组成,所述串联通道上下均为多孔膜构成;所述细胞培养腔室上下层均设有一个流体通道,通过多孔膜与串联通道联通,加入病人来源的腹腔液模拟免疫微环境。

2.根据权利要求1所述的模拟内异症多个受累脏器免疫微环境的类器官芯片,其特征在于,所述芯片材质可以由pmma,pdms,pc等生物相容性材料制备。

3.根据权利要求1所述的模拟内异症多个受累脏器免疫微环境的类器官芯片,其特征在于,所述细胞培养腔室由六边形组成,宽度为8-10mm,总面积为1-2cm2,两端有出入口。

4.根据权利要求1所述的模拟内异症多个受累脏器免疫微环境的类器官芯片,其特征在于,所述卵巢类器官培养腔室底部有12个微坑,微坑直径100-600μm,深度100-400μm,形状为u型,多棱型等,用于培养卵巢类器官,两端有出入口。

5.根据权利要求1所述的模拟内异症多个受累脏器免疫微环境的类器官芯片,其特征在于,所述肠类器官培养腔室底部有12个微柱组成,微柱直径200-400μm,间距50-150μm,微柱高度与培养室深度一致,与上层膜接触,两端有出入口。

6.根据权利要求1所述的模拟内异症多个受累脏器免疫微环境的类器官芯片,其特征在于,所述串联通道分别在细胞培养腔室内对应区域形成u形结构,宽度1-1.5mm,u形间距1-2mm,u型区域分别与卵巢类器官培养腔室、腹膜培养腔室和肠类器官培养腔室通过多孔膜相通。

7.根据权利要求1所述的模拟内异症多个受累脏器免疫微环境的类器官芯片,其特征在于,所述上层的流体通道两侧设有一个1-1.5cm高度的储液池,储液池顶端由无菌的0.22微米滤芯的盖子封住,通过摇摆促进液体间流动,模拟腹腔及盆腔液动态微环境,摇摆角度15-60°,摇摆速度10-30次/分钟。

8.一种模拟内异症多个受累脏器免疫微环境的类器官芯片进行器官培养的方法,其特征在于,包括权利要求1-7任一所述的模拟内异症多个受累脏器免疫微环境的类器官芯片以及以下步骤;

技术总结

本发明涉及一种模拟内异症多个受累脏器免疫微环境的类器官芯片,设有芯片,所述芯片内设有由串联通道联通的三个空间独立的细胞培养腔室,分别为卵巢类器官培养腔室、腹膜培养腔室、肠类器官培养腔室;所述细胞培养腔室上下层均设有一个流体通道;本发明还提供了模拟内异症多个受累脏器免疫微环境的类器官芯片进行器官培养的方法。其优点表现在:将EMs异位内膜类器官同时与3种靶器官串联,同时模拟脱落的子宫内膜组织在免疫微环境的影响下和不同器官下的种植侵袭过程,还构建了包括腺体和间质细胞在内的混合类器官,探究多个器官组织细胞之间的相互作用、相互影响,对于预防EMs累及重要脏器、发现新的治疗靶点均具有重要意义。

技术研发人员:刘颂平,王丽,邵玮,高涵,张晓璐,王家琪,高晓晓

受保护的技术使用者:复旦大学附属金山医院(上海市金山区眼病防治所、上海市金山区核化伤害应急救治中心)

技术研发日:

技术公布日:2024/1/13

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!