一种通过三层膜结构增强介电弹性体动态响应性能的方法

本发明涉及介电弹性体驱动器,尤其涉及一种通过三层膜结构增强介电弹性体动态响应性能的方法。

背景技术:

1、介电弹性体被认为是一种换能器,作为驱动器时能够将电能转换为机械能,作为能量发生器时能够将机械能转换为电能。

2、介电弹性体驱动器通常由夹在两层柔性电极之间的介电弹性体膜组成。当在上下电极层施加高压电信号时,驱动器两侧电极层上积累的异性电荷相互吸引就会产生麦克斯韦应力(maxwell stress),也被称为机电力。该力会挤压中间层的介电弹性体,使其在厚度方向上收缩和面内膨胀,宏观上表现为驱动器的变形。

3、介电弹性体驱动器具有能量密度高、转换效率高和应变大的特点,被认为是一种与“肌肉”性能接近的“人工肌肉”。

4、介电弹性体驱动器能够在周期性电信号的刺激下产生动态响应,这种动态响应特性能够拓宽介电弹性体驱动器的应用领域,如机器人,微型泵,可调谐透镜和扬声器等领域。

5、然而,介电弹性体驱动器的动态响应性能还存在带宽小和稳定性能差的问题。这是因为驱动器的带宽和稳定性在很大程度上取决于介电弹性体的材料特性,如介电性能,力学性能和黏弹性能。

6、大部分介电弹性体如聚丙烯酸酯,聚氨酯,塑化聚氯乙烯凝胶的黏弹性中表现出强烈的“黏性行为”,使弹性体在交变应力作用下的形变存在“滞后”和“蠕变”的现象。这也导致介电弹性体驱动器响应周期性电信号的动态响应性能存在带宽小和稳定性差的问题。

7、综上所述,需要通过对介电弹性体材料的介电常数,弹性模量和黏弹性(力学损耗)进行优化,使驱动器在动态响应时,更稳定和带宽更高。

技术实现思路

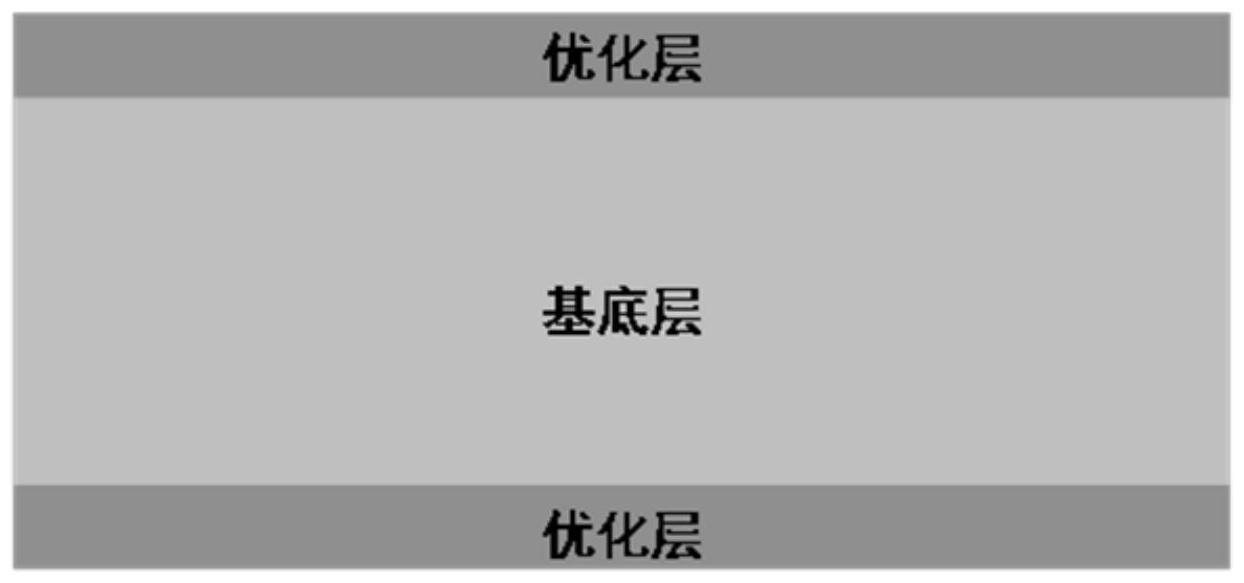

1、本发明的目的在于克服上述现有技术的缺点和不足,提供一种通过三层膜结构增强介电弹性体动态响应性能的方法。本发明将优化层分别制备在基底层的两面,利用优化层和基底层“长短互补”的协同效应实现对基底层的优化,得到力学性能、介电性能和黏弹性能满足使用要求的三层介电弹性体。

2、由前述三层介电弹性体制备的介电弹性体驱动器相比于仅仅由基底层制备的介电弹性体驱动器,动态响应性能显著提升,表现为带宽更大,更稳定,位移更高或者输出力更高。

3、本发明通过下述技术方案实现:

4、一种通过三层膜结构增强介电弹性体动态响应性能的方法:三层膜结构介电弹性体包括基底层,以及涂敷在基底层两个表面的优化层;

5、优化层的涂敷:s1,基底层被固定在圆环状框架上,液体硅橡胶被刮涂在基底层的其中一面并自然流平,高温交联反应后在该基底层表面形成优化层;s2,重复步骤s1,完成基底层另一面优化层的涂敷。

6、所述基底层是模量为<0.4mpa和力学损耗为anδ>0.5@1hz 25℃的介电弹性体。

7、所述优化层是模量为0.4~1mpa和力学损耗为tanδ<0.1@1hz 25℃的介电弹性体。

8、所述基底层的厚度为20~1000μm;优化层的厚度为50~200μm。

9、所述三层膜结构介电弹性体总的厚度为300~1400μm;模量为0.2~0.8mpa;介电常数>3;力学损耗tanδ为0.01~0.3。

10、在三层膜结构介电弹性体的两个优化层的表面,分别涂覆厚度为20~100μm的柔性可拉伸电极,作为介电弹性体驱动器。

11、所述介电弹性体驱动器带有50g负载时,在4kv和0.1hz脉冲方波电信号刺激下能够产生>0.1mm的位移。

12、所述介电弹性体驱动器带有50g的负载时,在4kv和0.1~10hz脉冲方波电信号刺激下能够产生>0.1mm的位移,带宽为0.1~10hz。

13、三层介电弹性体在单轴拉伸过程中,形变超过300%时,层与层之间无分离现象。

14、所述基底层采用的介电弹性体是指聚氨酯、聚丙烯酸酯或者塑化聚氯乙烯凝胶;

15、所述优化层采用的介电弹性体是指聚二甲基硅氧烷、乙烯基硅橡胶或者端羟基硅橡胶。

16、本发明相对于现有技术,具有如下的优点及效果:

17、1、大多数方法是通过对特定弹性体进行专属的分子网络设计,并通过复杂的化学合成路线,对弹性体进行力学性能,介电性能和黏弹性能优化。该方法需要对每一种弹性体进行专属的分子网络设计,不具备普适性。本发明通过简单的三层膜结构就可以实现弹性体各项性能的优化,具有实验步骤简单和普适性高的优点。

18、2、本发明能够同时实现力学性能,介电性能和黏弹性能的优化。相比于其他方法中只能对某一个或两个性能实现优化,本方法的优势在于通过力学性能,介电性能和黏弹性能优化带来的协同效应,使介电弹性体驱动器响应电信号刺激时的综合性能明显提升,尤其是动态响应的稳定性和带宽。

19、3、本发明通过三层膜结构增强介电弹性体驱动器动态响应性能的效果是:(1)三层膜结构介电弹性体的介电常数提升4.42%,介电损耗降低29.17%,模量提升150%,力学损耗降低73.25%,表明对介电弹性体的性能具有明显的优化效果;(2)三层膜结构介电弹性体驱动器在频率为1hz和幅值为4kv的方波脉冲电信号刺激下,位移输出更稳定没有明显的基线漂移现象;在4kv的方波脉冲电信号刺激下,在0.1~10hz的频率范围随频率增加位移降低的趋势更弱,表现在10hz时的位移输出只降低了32%,是增强前的0.45倍。

技术特征:

1.一种通过三层膜结构增强介电弹性体动态响应性能的方法,其特征在于:三层膜结构介电弹性体包括基底层,以及涂敷在基底层两个表面的优化层;

2.根据权利要求1所述通过三层膜结构增强介电弹性体动态响应性能的方法,其特征在于,所述基底层是模量为<0.4mpa和力学损耗为tanδ>0.5@1hz 25℃的介电弹性体。

3.根据权利要求1所述通过三层膜结构增强介电弹性体动态响应性能的方法,其特征在于,所述优化层是模量为0.4~1mpa和力学损耗为tanδ<0.1@1hz 25℃的介电弹性体。

4.根据权利要求1所述通过三层膜结构增强介电弹性体动态响应性能的方法,其特征在于,所述基底层的厚度为20~1000μm;优化层的厚度为50~200μm。

5.根据权利要求1所述通过三层膜结构增强介电弹性体动态响应性能的方法,其特征在于,所述三层膜结构介电弹性体总的厚度为300~1400μm;模量为0.2~0.8mpa;介电常数>3;力学损耗tanδ为0.01~0.3。

6.根据权利要求1-5中任一项所述通过三层膜结构增强介电弹性体动态响应性能的方法,其特征在于,在三层膜结构介电弹性体的两个优化层的表面,分别涂覆厚度为20~100μm的柔性可拉伸电极,作为介电弹性体驱动器。

7.根据权利要求6所述通过三层膜结构增强介电弹性体动态响应性能的方法,其特征在于,所述介电弹性体驱动器带有50g负载时,在4kv和0.1hz脉冲方波电信号刺激下能够产生>0.1mm的位移。

8.根据权利要求6所述通过三层膜结构增强介电弹性体动态响应性能的方法,其特征在于,所述介电弹性体驱动器带有50g的负载时,在4kv和0.1~10hz脉冲方波电信号刺激下能够产生>0.1mm的位移,带宽为0.1~10hz。

9.根据权利要求1所述通过三层膜结构增强介电弹性体动态响应性能的方法,其特征在于,三层介电弹性体在单轴拉伸过程中,形变超过300%时,层与层之间无分离现象。

10.根据权利要求1所述通过三层膜结构增强介电弹性体动态响应性能的方法,其特征在于,所述基底层采用的介电弹性体是指聚氨酯、聚丙烯酸酯或者塑化聚氯乙烯凝胶;

技术总结

本发明公开了一种通过三层膜结构增强介电弹性体动态响应性能的方法;三层膜结构介电弹性体包括基底层,以及涂敷在基底层两个表面的优化层;优化层的涂敷:S1,基底层被固定在圆环状框架上,液体硅橡胶被刮涂在基底层的其中一面并自然流平,高温交联反应后在该基底层表面形成优化层;S2,重复步骤S1,完成基底层另一面优化层的涂敷。本发明利用优化层和基底层“长短互补”的协同效应实现对基底层力学性能、介电性能和黏弹性能的优化。因此,在三层介电弹性体的两侧涂覆柔性可拉伸电极制备得到介电弹性体驱动器,得益于三层结构对力学性能、介电性能和黏弹性能的优化,该驱动器响应电场时带宽更高且更稳定。

技术研发人员:晋刚,黄建建,王蒙蒙,萧浩坤,刘敬仁,吴衡

受保护的技术使用者:华南理工大学

技术研发日:

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!