一种能可视化清除活性氧的超支化聚硅氧烷生物活性材料及制备方法

本发明属于高分子发光材料领域,涉及一种能可视化清除活性氧的超支化聚硅氧烷生物活性材料及制备方法。

背景技术:

1、活性氧(ros)是细胞有氧代谢过程中产生的一类具有强氧化性的物质,过量的活性氧通常会诱发急性或慢性炎症、心血管疾病、神经退行性疾病等,对人体健康造成严重危害。此外,当皮肤表面存在创口时,细菌或病毒易侵入体内,白细胞的聚集也会产生过量的活性氧,对正常细胞造成损害。因此,设计开发能够高效清除机体中过剩活性氧的生物活性材料并对其清除过程进行实时监控,对于缓解外伤炎症、促进伤口愈合,乃至研究相应的生理过程具有十分重要的意义。非共轭聚集诱导发光(aie)聚合物不含稠环芳烃等共轭单元,其发光性能主要源于结构中羟基、羰基等助色团聚集成簇所形成的簇发光团,因此表现出优异的生物相容性和环境友好性,在生物传感、纳米医学等领域具有重要的研究和应用价值。超支化聚硅氧烷是一类典型的非共轭aie聚合物材料,其合成工艺简单、产率高,同时,材料表面含有大量官能团,易于对其进行功能化改性。但超支化的结构导致其在合成过程中具有不可控的特性,仅改变反应时间、反应温度等反应条件只能从动力学层面对合成过程进行调控,且这种调控极易受到环境湿度等实验条件的影响,对操作人员的技术要求很高。因此,迫切需要设计出一种能够从热力学角度调控聚合反应的超支化聚硅氧烷合成方法,调控其分子量,并进一步制备能够可视化清除机体内过剩活性氧的生物材料。

2、专利201810526675.8设计合成了一类不含传统共轭结构、具有良好生物相容性及降解性的超支化聚硅氧烷荧光材料,但其合成过程中并不涉及对产物分子量和合成过程的控制,也并未考虑原料的位阻效应对聚合物结构及性能的影响,且并不具备清除活性氧的能力。专利cn202310277231.6公开了活性氧响应超润滑纳米载药体系的制备及其在制备治疗骨关节炎的药物中的应用。该发明以二氧化硅纳米粒子为内核,修饰聚合物层后偶联地塞米松、姜黄素等抗炎药物小分子,起到清除活性氧的作用。但其合成步骤复杂,且无法实现清除过程的可视化,不利于对药物作用机理及其代谢过程进行实时监测。专利cn202010617384.7发明了一种吲哚类过氧化氢荧光探针,但该探针仅能对过氧化氢实现可视化,并不具备清除过氧化氢及羟基自由基等活性氧的能力。此外,现如今许多过氧化氢荧光探针属于“turn off”型荧光探针,即随着过氧化氢含量的增加,其荧光逐渐淬灭,这类荧光探针存在背景信号高且信噪比低的问题。(chem.commun.,2009,23:3437-3439.;anal.chem.,2017,89:11628-11635)因此,开发一种能提高信噪比,且能与因聚合物降解造成的荧光强度降低相区分的“turn on”型可视化清除活性氧的新型生物材料具有十分重要的意义。

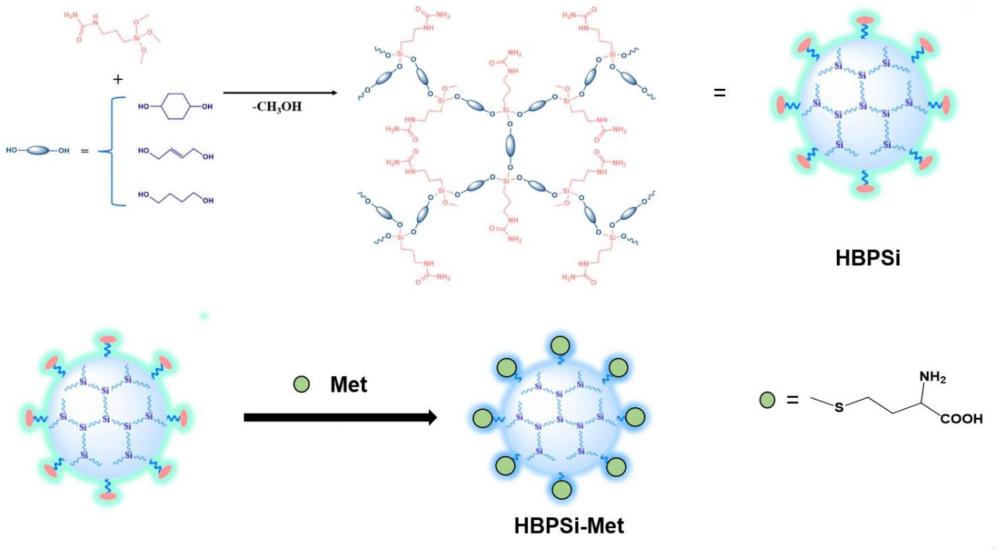

3、本发明以简单的一锅法合成非共轭aie聚合物——超支化聚硅氧烷,并通过酰胺化反应在其表面功能化修饰l-蛋氨酸,赋予其高效、可视化清除活性氧的能力。其中,以不同空间位阻的二元醇为原料合成的超支化聚硅氧烷分子量可调控,二元醇的位阻较大时所合成的超支化聚硅氧烷分子量小,其聚集体尺寸也较小,利于被细胞内吞。此外,l-蛋氨酸的引入在提升超支化聚硅氧烷荧光性能的同时,赋予了其清除机体内过剩活性氧的能力。在细胞内清除活性氧的过程中,l蛋氨酸中的甲硫基团能够捕获过剩的活性氧生成亚砜基团,不仅清除了过剩活性氧,而且s=o双键的引入使得聚合物的荧光强度显著增强(macromolecules,2019,52(8),3075–3082)。此外,虽然聚合物在细胞内吞的过程中也会因聚集而导致荧光增强,但该过程会随着细胞内吞而逐渐趋于稳定,因此可通过与健康细胞的荧光强度变化的对比来实现活性氧清除过程的可视化。

技术实现思路

1、要解决的技术问题

2、为了避免现有技术的不足之处,本发明提出一种能可视化清除活性氧的超支化聚硅氧烷生物活性材料及制备方法,解决超支化聚硅氧烷在合成过程中具有不可控的特性、且现有材料无法实现活性氧清除过程的可视化等问题。

3、技术方案

4、一种能可视化清除活性氧的超支化聚硅氧烷生物活性材料,其特征在于在超支化聚硅氧烷hbpsi表面丰富的脲基基团上修饰l-蛋氨酸,其中超支化聚硅氧烷hbpsi与l-蛋氨酸的质量比为4:1~10:1。

5、所述超支化聚硅氧烷生物活性材料,在溶液中的聚集体尺寸应满足100nm以下。

6、所述超支化聚硅氧烷hbpsi,采用硅烷偶联剂和二元醇通过酯交换缩聚法制得;所述硅烷偶联剂和二元醇的摩尔比1:1.1~1:1.9。

7、所述硅烷偶联剂为γ-脲丙基三甲氧基硅烷或γ-脲丙基三乙氧基硅烷。

8、所述二元醇包括1,4-环己二醇、顺-2-丁烯-1,4-二醇或1,4-丁二醇。

9、一种制备所述能可视化清除活性氧的超支化聚硅氧烷生物活性材料的方法,其特征在于步骤如下:

10、步骤1:将硅烷偶联剂与不同位阻的二元醇以摩尔比1:1.1~1:1.9的投料比混合,在氮气保护条件下,反应初始温度为70℃,梯度升温至115~135℃,反应共计10~14h,至产物粘稠有气泡或馏温开始明显降低时停止反应,并将产物冷却至室温;

11、步骤2:以乙醇为透析液,采用透析袋对上述合成产物进行透析提纯,透析时间为24~48h,产物经旋蒸30~40℃、真空干燥3~6h,得到超支化聚硅氧烷;

12、步骤3:将超支化聚硅氧烷与l-蛋氨酸以质量比4:1~10:1混合,在冷凝回流条件下,温度设置40~70℃,在氮气保护条件下反应24~48h;所得产物经提纯得到能可视化清除活性氧的超支化聚硅氧烷生物活性材料。

13、所述步骤1的反应温度及反应时间受所选二元醇的位阻影响,与二元醇结构的位阻成正比。

14、所述步骤2采用透析袋为500da。

15、所述步骤3的提纯是:采用乙醇溶解、在5000~10000r/min离心速度下5~10min、过滤、再在30~40℃下旋蒸、30~40℃真空干燥3~6h。

16、一种所述能可视化清除活性氧的超支化聚硅氧烷生物活性材料的使用方法,其特征在于步骤如下:所述超支化聚硅氧烷生物活性材料溶解于乙醇中,配置成5~50mg/ml的乙醇溶液,并在室温下静置1~3h,得到能可视化清除活性氧的超支化聚硅氧烷生物活性材料自组装体,用于可视化清除细胞内过剩活性氧。

17、有益效果

18、本发明提出的一种能可视化清除活性氧的超支化聚硅氧烷生物活性材料及制备方法,利用反应原料的空间位阻效应,从热力学层面调控所合成超支化硅氧烷(hbpsi)的分子量,制备尺寸可控的超支化聚硅氧烷。同时,该hbpsi具有hg2+刺激响应性,具有作为hg2+探针的应用前景。此外,通过酰胺化反应将人体必需氨基酸——l-蛋氨酸修饰在hbpsi表面可制成一种能可视化清除活性氧的超支化聚硅氧烷生物活性材料。超支化聚硅氧烷作为典型的非共轭aie聚合物,克服了传统荧光染料聚集导致猝灭(acq)的问题,同时具有优良的生物相容性和易降解性。此外,l-蛋氨酸的结合一方面引入了富电原子o、n、s,通过其聚集成簇促进了电子的空间交流,形成了更广泛的空间共轭,使聚合物的荧光显著增强;另一方面,l-蛋氨酸中的硫醚结构赋予了超支化聚硅氧烷清除活性氧的能力。该聚合物被细胞内吞后,l-蛋氨酸中的甲硫基团可被细胞内过剩的活性氧氧化为亚砜基团,亚砜基团因含有s=o双键,进一步增强了聚合物的荧光强度,可用于turn-on模式的活性氧的原位、可视化检测及成像。该超支化聚硅氧烷生物活性材料制备方法简单可控、生物相容性好,并具有可视化清除过剩活性氧的能力,在消炎抗菌领域具有潜在的应用价值。

19、本发明研究发现以不同空间位阻的二元醇为原料合成的超支化聚硅氧烷的聚合程度存在显著差异,二元醇的位阻较大时所合成的超支化聚硅氧烷的分子量小,使得聚集体尺寸也较小,利于被细胞内吞;而二元醇的位阻较小时则能够形成分子量较大的超支化聚硅氧烷,其聚集体尺寸也较大。同时,该超支化聚硅氧烷具有hg2+刺激响应性,具有作为hg2+探针的应用前景。此外,l-蛋氨酸的结合一方面能够通过富电原子o、n、s的的聚集成簇促进更多、更大的空间共轭的形成,使聚合物的荧光强度显著增强;另一方面,l-蛋氨酸中的硫醚结构还赋予了超支化聚硅氧烷清除活性氧的能力。该聚合物在被细胞内吞后,l-蛋氨酸中的甲硫基团可被细胞内过剩的活性氧氧化为亚砜基团,亚砜基团含有s=o双键,能够进一步增强聚合物的荧光强度,可用于turn-on模式的活性氧的原位、可视化检测及成像。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!