一种基于微流控芯片技术的疟疾、肾综合征出血热病原体检测技术及应用

本发明涉及分子生物,具体地说,是使用微流控芯片检测疟疾、肾综合征出血热病原体表达的特异性探针和检测技术及其应用。

背景技术:

1、疟疾(malaria)是由蚊子传播的一种寄生虫病,由带有疟原虫的雌性按蚊叮咬人体而传染,已成为全球热带、亚热带最严重的公共卫生问题之一。疟疾主要有四种致病疟原虫:恶性疟、间日疟、卵形疟、三日疟。主要症状为突发性寒战、高热和大量出汗,伴头痛、全身酸痛、乏力。间日疟、三日疟早期患者的间歇期不规则,但经数次发作后即逐渐变的规则。恶性疟的发热无明显规律性。潜伏期因感染方式、感染原虫量和种类的不同,以及人体免疫力的差异,从而有不同的表现形式。间日疟、卵形疟潜伏期为13-15天,三日疟潜伏期为24-30天,恶性疟潜伏期为7-12天。疟疾在初期症状与多种发热性疾病相似,要注意鉴别诊断,如败血症、伤寒、恙虫病等等。在发展为脑型疟时,要与乙型脑炎、中度型菌痢等相鉴别。疟疾患者的病死率因不同的疾病类型而不同,间日疟、三日疟和卵形疟患者的病死率很低,而恶性疟的病死率较高。婴幼儿感染、延误诊治和耐多种抗疟原虫株感染的患者病死率较高。

2、肾综合征出血热(hemorrhagic fever with renal syndrome,hfrs)是危害人类健康的重要传染病,该病是由汉坦病毒(hantaviruses,hvs)引起的,以鼠类为主要传染源的自然疫源性疾病。全球各国均可发生,疫区主要分布在亚洲。hfrs发病机制复杂,典型临床经过分为发热期、低血压休克期、少尿期、多尿期及恢复期,以发热、出血、充血、低血压休克及肾脏损害为主要临床表现,病情危重易变,并发症多,目前尚无获得who认证的hvs疫苗或者针对hvs的特异有效的抗病毒治疗方案。该病主要宿主动物和传染源是黑线姬鼠、褐家鼠等啮齿类动物,已发现有170多种脊椎动物能自然感染汉坦病毒。病毒能通过宿主动物的血及唾液、尿、便排出,鼠向人的直接传播是人类感染的重要途径。出血热潜伏期一般为2~3周。病死率高达20%~90%。体内病毒量高、肝肾等主要脏器功能损害严重者预后差。汉坦病毒为有包膜、分节段,单股负链rna病毒。一般为圆球形,平均直径122nm(78~210nm),多形性较常见。有双层脂质包膜,包膜表面有病毒糖蛋白组成的突起,内有疏松的带有粗颗粒的丝状内含物,由病毒的核蛋白、rna聚合酶和核衣壳组成。其基因组rna分大(l)、中(m)、小(s)3个片段。

3、临床疟疾诊断和最常规的方法是镜检疟原虫、临床体征观察、抗原检测为主,但其准确性和灵敏度均有待提高。pcr检测外周血寄生虫的敏感性和特异性较好,且pcr方法在分型鉴定中有特殊优势。目前,pcr鉴定疟原虫方法大致有:巢氏pcr、一步法单管多重pcr、实时荧光pcr、环介导等温扩增pcr。显微镜检查作为金标准目前仍是诊断疟疾的主要手段,但是镜检疟原虫对技术人员专业要求较高,而且不足以检测疟原虫低密度血样,容易漏诊。巢氏pcr需要扩增2轮,结束后还要进行凝胶电泳鉴定比较费时且难以自动化。实时荧光pcr检出率较高且不受耐药寄生虫影响,应用广泛,但是荧光定量pcr法需要特定的仪器和较高的技术条件,不适用于现场的快速检测。因此迫切需要一种敏感、特异和简便的疟原虫检测方法。

4、在hfrs病毒抗原和抗体检测方法上,ifa(间接免疫荧光)、elisa(酶联免疫吸附)及rphi(反向被动血凝抑制)等方法已成为实验诊断和监测中常规方法。实验室检测急性肾综合征出血热依据检测到特异性igm抗体,上世纪80-90年代各卫生防疫站和专业实验室用ifa检测。ifa法在判断结果时容易受到实验人员主观因素的影响,对于标本的质量控制有着较高的要求,每个环节出现的纰漏,都容易造成实验结果的差异;使用间接elisa较为普遍,但该法不如用捕获igm抗体的elisa特异。实验室检测也使用rt-pcr和实时荧光定量pcr(qrt-pcr)来检测hv定性。pcr方法在鼠带毒率的监测中较为精准,检测时限以及对实验人员的技能要求居中,但实验成本相对较为昂贵,且需要专业的设备和实验人员。

5、微流控芯片(microfluidic chip)是当前微全分析系统发展的热点领域,具有液体流动可控、消耗试样和试剂极少、分析速度成十倍上百倍地提高等特点,可直接将dna引物探针固定于芯片表面,样本通过与芯片上已知碱基序列的dna片段互补杂交,从而得到样品的遗传信息,确定样品的核酸序列,并可分析基因表达量。微流控芯片平行面的液体通道互相不影响,大大缩短检测时间,提升检测效率。

技术实现思路

1、本发明的目的在于提供一种基于微流控芯片技术的疟疾、肾综合征出血热病原体检测方法,具有快速、准确、高灵敏度的特点,可为疟疾、肾综合征出血热病原体的快速检测和传染病防控提供一种新的技术手段。

2、本发明针对疟疾、肾综合征出血热病原体检测的实际需求,研发了微流控芯片,该方法敏感性强,特异度高,所用试剂耗材均可常温保存,便于运输携带,尤其适合病原体现场的快速检测。

3、本发明的第一方面,提供一种基于微流控芯片技术的疟疾、肾综合征出血热病原体检测方法,包括以下步骤:

4、(a)制备特异性引物和探针

5、通过对疟疾、肾综合征出血热病原体(疟原虫、汉坦病毒)序列比对,选择特异、保守片段作为检测靶基因区域设计引物;在上述上下游引物的范围内,序列相对特异区设计一条病毒特异性寡核苷酸探针,探针5’使用fam标记,3’使用tamra标记;如表1所示:

6、表1病原体检测引物和探针序列

7、

8、注:seq id no:6中c用lna修饰。

9、(b)微流控芯片制备

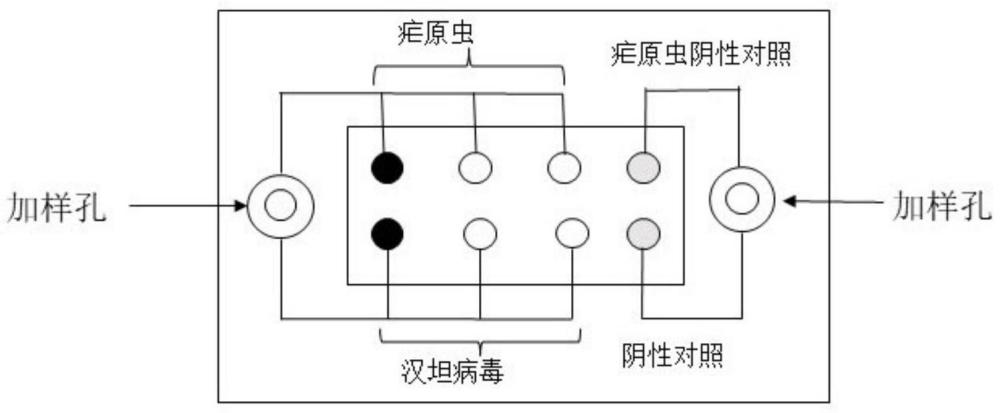

10、采用8孔芯片,设立2个阴性对照孔,样本检测6孔;共检测2种病原体,每种3孔(分为阳性对照1孔,样本检测2孔);将检测孔的检测试剂(表2)预混浓缩至2ul分装到对应的样本检测孔和阴性对照孔中;阳性对照孔的检测试剂(表3)预混浓缩至2ul分装到对应的阳性对照孔中。按照下列步骤进行干燥:0.15mpa,-55℃持续4h,后每隔1h升高10℃,最后到15℃时回复常温常压;在260℃,5s条件下快速进行热键合(场所保持干燥)封膜,将边缘多余封膜进行裁剪,完成芯片制备。

11、(c)检测方法

12、本发明微流控芯片中的引物、探针的浓度和酶的用量进行了优化,并同时优化了反应条件。本发明采用微流控芯片技术,将检测所需试剂(表2和表3)预封装至对应孔中,使用时将提取好的病原体核酸注入芯片,放入微流控芯片检测仪中进行反应即可,反应条件见表4。

13、表2样本检测孔和阴性对照孔芯片预封装试剂表

14、

15、表3阳性对照孔芯片预封装试剂表

16、

17、表4芯片检测反应条件

18、

19、本发明优点在于:

20、1、使用上述方法,可快速完成大量芯片制备,将引物、探针和检测mix预埋入芯片中,使芯片可以常温保存,解决了引物、探针和mix需要低温保存的问题,方便携带。同时,预封装芯片只需要加入提取好的核酸即可进行检测,解决目前反应体系现用现配的现状,节省大量时间,检测人员只需要进行简单的培训即可开展工作,有利于现场快速检测的实施。

21、2、本发明建立了一种基于微流控技术的芯片检测方法,可以对疟疾、肾综合征出血热病原体进行快速的检测。与常规方法相比,具有实用性强、快速、准确、灵敏、便于保存等优势,可以为上述病毒的检测及传染病防控提供一种新技术手段。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!