哌啶烷基二羟基苯酞类化合物及其制备方法和用途

本发明属药物化学领域,涉及一类哌啶烷基二羟基苯酞类化合物(i)及其药学上可接受的盐、其制备方法、药物组合物和在制备治疗和/或预防神经系统相关疾病药物中的用途,包括但不限于血管性痴呆、阿尔茨海默氏病、额颞叶痴呆、prion病、路易体痴呆、帕金森氏症、亨廷顿氏症、hiv相关痴呆症、多发性硬化症、肌萎缩侧索硬化症、神经性疼痛、缺血性脑卒中、出血性脑卒中以及脑外伤引起的神经损伤等疾病。

背景技术:

1、神经退行性疾病是指由慢性进行性中枢神经组织退行性变性而产生的疾病总称,包括阿尔茨海默氏病(alzheimer’s disease,ad)、帕金森氏病(parkinson’s disease,pd)、亨廷顿氏病(huntington disease,hd)、肌萎缩侧索硬化症(amyotrophic lateralsclerosis,als)和多发性硬化症(multiple sclerosis,ms)等,其发病机制与氧化应激、神经炎症及相应的损伤密切相关。氧化应激是由活性氧(reactive oxygen species,ros)自由基介导的,包括超氧阴离子、过氧化氢和羟基自由基等。在正常生理条件下,ros生成水平与机体抗氧化能力处于动态平衡状态,当ros的产生超过细胞抗氧化能力则会发生氧化应激(oxidative stress),而大脑对氧化应激尤为敏感,从而诱发多种神经系统疾病。另有研究发现,血管性痴呆、hiv相关痴呆病、神经性疼痛、缺血性脑卒中、出血性脑卒中以及脑外伤引起的神经损伤等也与机体的氧化应激和神经炎症密切相关。

2、血管性痴呆(vascular dementia,vd)是由各种类型的脑血管疾病(包括缺血性脑血管病、出血性脑血管疾病、急性和慢性缺氧性脑血管疾病等)所致的智能及认知功能障碍的临床综合征。血管性痴呆由于发病机制复杂,目前尚无能够阻滞疾病发展的药物,临床治疗以改善脑部血液循环、脑代谢以及加强脑部营养为主。

3、阿尔茨海默症(老年痴呆症,ad)是一种以进行性认知障碍和记忆力损害为主的中枢神经系统退行性疾病,其发病率呈逐年上升趋势,成为仅次于心血管病和癌症的高发性疾病。随着全球人口老龄化进程的加快,其发病率呈明显上升趋势。据估计,目前全球有超过5000万人患痴呆症,其治疗护理费用总额在2018年已超过1万亿美元,到2050年患病人数将会增加到1.52亿。由于ad临床表现为记忆能力、定向能力、思维和判断能力减退,以及日常生活能力降低,甚至出现异常精神行为症状等,使患者护理难度较大,给社会和家庭带来沉重负担。目前已批准用于治疗轻/中度ad的药物有乙酰胆碱酯酶(ache)抑制剂,以及用于重度ad治疗的n-甲基-d-天冬氨酸(nmda)受体拮抗剂。但临床使用表明,这些药物可通过提高患者体内乙酰胆碱水平或者抑制兴奋性氨基酸的兴奋毒性来缓解ad症状,但不能有效阻止或逆转病程,而且还会引起幻觉、意识混沌、头晕、恶心、肝脏毒性、食欲不振以及大便频繁等严重毒副作用,因而长期疗效不甚理想。因此,临床上迫切需要研发兼具ad症状改善和病程改变的新型ad治疗药物。

4、ad属多种因素引起的疾病,发病机理复杂,其发病机制至今还未完全阐明。但研究表明,患者脑内乙酰胆碱水平的下降、β-淀粉样蛋白的过度生成与沉积、脑血管内的血小板聚集、金属离子代谢紊乱、ca2+平衡失调、tau-蛋白过度磷酸化导致的神经纤维缠结、谷氨酸受体活性过高、氧化应激产生大量活性氧(ros)和自由基以及神经炎症反应等多种因素在ad的发病过程中扮演重要角色。针对上述发病因素,研究人员采用传统“一药一靶”药物设计策略,发现了大量对某一靶点具有高活性和高选择性的药物,如:胆碱酯酶抑制剂和n-甲基-d-天冬氨酸受体拮抗剂等。但这些药物存在作用靶点单一、临床使用毒副作用较多、对ad患者的长期疗效欠佳等问题。

5、近年来,随着对神经退行性疾病致病机理的不断阐明,发现神经退行性疾病的发生和发展具有多机制、多因素作用的特点,不同机制之间又相互关联相互影响,构成了该类疾病发生和发展过程中复杂的网络调控系统。显然,研发可同时作用于神经退行性疾病病理过程中多个环节的治疗药物是目前的必然选择。基于上述结果,研究人员提出了“多靶点导向药物”策略来研发抗神经退行性疾病药物。所谓“多靶点药物”是指单一化学实体同时作用于疾病网络中的多个靶点,对各靶点的作用可产生协同效应,使总效应大于各单效应之和。多靶点药物与多药联合应用以及复方药物的主要区别在于:可减少服药量、提高治疗效果、避免药物之间的相互作用及由此带来的毒副作用,均一的药代动力学特性,便于使用等。因此,研发具有新型化学结构、新型作用机制,且具有多靶点作用、低毒副作用的抗神经退行性疾病治疗药物是当前的重要方向。

技术实现思路

1、本发明目的在于公开一类哌啶烷基二羟基苯酞类化合物(i)及其药学上可接受的盐。

2、本发明另一目的在于公开该类哌啶烷基二羟基苯酞类化合物(i)及其药学上可接受的盐的制备方法。

3、本发明的又一目的在于公开包含该类哌啶烷基二羟基苯酞类化合物(i)及其药学上可接受的盐的药物组合物。

4、本发明再一目的在于公开该类哌啶烷基二羟基苯酞类化合物(i)及其药学上可接受的盐具有多靶点作用,可用于制备治疗和/或预防神经系统相关疾病药物中的用途,包括但不限于血管性痴呆、阿尔茨海默氏病、额颞叶痴呆、prion病、路易体痴呆、帕金森氏症、亨廷顿氏症、hiv相关痴呆症、多发性硬化症、肌萎缩侧索硬化症、神经性疼痛、缺血性脑卒中、出血性脑卒中以及脑外伤引起的神经损伤等疾病。

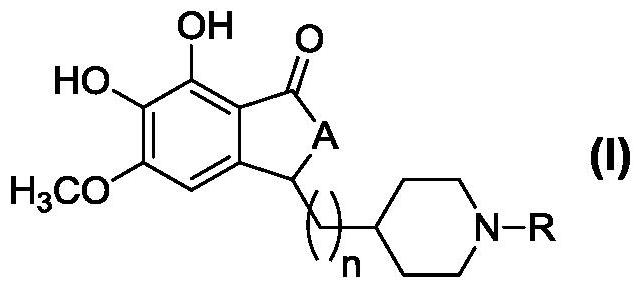

5、本发明所公开的哌啶烷基二羟基苯酞类化合物(i)的化学结构通式为:

6、

7、式中:a表示o或s;n表示1-6;r表示h、c1~c8烷基、2-吡啶甲基、3-吡啶甲基、4吡啶甲基、苄基或取代苄基;所述“取代苄基”是指苯环上被1-4个选自下组的基团所取代的苄基:f、cl、br、i、c1-4烷基、c1-4烷氧基、nhcoch3、n(ch3)2、三氟甲基;所述化合物为r构型、s构型、或r构型和s构型的任意比例混合物。

8、本发明所公开的哌啶烷基二羟基苯酞类化合物(i)可通过以下方法制备得到,其反应式如下:

9、

10、式中:n、a和r的定义与哌啶烷基二羟基苯酞类化合物(i)的化学结构通式相同。

11、对于上述合成路线,其具体制备方法描述如下:

12、以相应的哌啶烷基三甲氧基苯酞类化合物(1)为原料,在氢溴酸和溶剂存在下选择性脱甲基即得相应的哌啶烷基二羟基苯酞类化合物(i);其中,反应所用溶剂为:水、c2-6脂肪酸、苯、甲苯或氯苯;哌啶烷基三甲氧基苯酞类化合物(1):氢溴酸中的溴化氢摩尔投料比为1.0:3.0~120.0,优选摩尔投料比为1.0:4.0~60.0;反应温度为20℃~160℃,优选反应温度为30℃~130℃;反应时间为2~96小时,优选反应时间为3~22小时。

13、按照上述方法所得之哌啶烷基二羟基苯酞类化合物(i)可与任何合适的酸通过常规成盐方法制得其药物学上可接受的盐,所述的酸为:盐酸、氢溴酸、硝酸、硫酸、磷酸、胺基磺酸、c1-6脂肪羧酸(如:甲酸、乙酸、丙酸等)、三氟乙酸、硬脂酸、扑酸、草酸、苯甲酸、苯乙酸、水杨酸、马来酸、富马酸、琥珀酸、酒石酸、柠檬酸、苹果酸、乳酸、羟基马来酸、丙酮酸、谷氨酸、抗坏血酸、硫辛酸、c1-6烷基磺酸(如:甲基磺酸、乙基磺酸等)、樟脑磺酸、萘磺酸、苯磺酸、对甲苯磺酸或1,4-丁二磺酸。

14、本发明的起始原料——哌啶烷基三甲氧基苯酞类化合物(1)可用本领域常见的技术制得,包括但不局限于以下文献中所公开的方法:1、reddy,s.r.et al.wo 2013102935;2、邓勇等.cn 201810285403.3;3、li,l.et al.bioorg.med.chem.2020,28,115400。

15、本发明所公开的药物组合物包括治疗有效量的一种或多种哌啶烷基二羟基苯酞类化合物(i)及其药学上可接受的盐,该药物组合物可进一步含有一种或多种药学上可接受的载体或赋形剂。所述“治疗有效量”是指引起研究者或医生所针对的组织、系统或动物的生物或医药反应的药物或药剂的量;所述“组合物”是指通过将一种以上物质或组份混和而成的产品;所述“药学上可接受的载体”是指药学上可接受的物质、组合物或载体,如:液体或固体填充剂、稀释剂、赋形剂、溶剂或包囊物质,它们携带或转运某种化学物质。本发明所提供的药物组合物其理想的比例是,哌啶烷基二羟基苯酞类化合物(i)及其药学上可接受的盐作为活性成分占总重量比2%~99.5%。

16、本发明所公开的哌啶烷基二羟基苯酞类化合物(i)及其药学上可接受的盐进行了如下的生物活性筛选:

17、(1)哌啶烷基二羟基苯酞类化合物(i)的抗氧化活性(orac-fl方法)

18、参照文献(qiang,x.m.et al.eur.j med.chem.2014,76,314-331)所报道的方法进行测定,即:6-羟基-2,5,7,8-四甲基色烷-2-羧酸(trolox)用ph7.4的pbs缓冲液配成10-80μmol/l的溶液,荧光素(fluorescein)用ph 7.4的pbs缓冲液配成250nmol/l的溶液,2,2′-偶氮二异丁基脒二盐酸盐(aaph)使用前用ph7.4的pbs缓冲液配成40mmol/l的溶液。向96孔板中加入50-10μmol/l的化合物溶液和荧光素溶液,混匀,37℃孵育15min,加入aaph溶液,使每孔总体积为200μl,混匀,立即置于varioskan flash multimode reader(thermoscientific)仪中,在485nm激发波长和535nm发射波长下连续测定90min。计算出荧光衰减曲线下面积auc,其中以1-8μmol/l的trolox作为标准,以不加待测样品为空白,化合物的抗氧化活性结果表达为trolox的当量,其计算公式为:[(auc sample-auc blank)/(auctrolox-auc blank)]×[(concentration of trolox/concentration of sample)],每个化合物每次测定3个复孔,每组实验独立重复三次。测定结果表明,本发明实施例中所公开的哌啶烷基二羟基苯酞类化合物(i)的抗氧化活性为trolox的2.30~3.28倍,表明该类化合物具有强效抗氧化应激活性。进一步构效关系研究发现,本发明实施例中所用的起始原料—哌啶烷基三甲氧基苯酞类化合物(1)的抗氧化活性较弱,其活性为trolox的0.25~0.86倍;而脱除哌啶烷基三甲氧基苯酞类化合物(1)苯酞母核上的一个甲基,所得相应的哌啶烷基二甲氧基苯酞类化合物具有一定抗氧化活性,其活性为trolox的0.90~1.98倍,但较哌啶烷基二羟基苯酞类化合物(i)减弱;丁苯酞的抗氧化活性为trolox的0.25倍。上述研究表明,哌啶烷基二羟基苯酞类化合物(i)分子中苯酞母核上存在的两个酚羟基对增强化合物抗氧化活性较关键。

19、(2)哌啶烷基二羟基苯酞类化合物(i)对aβ1-42自身聚集的抑制活性

20、参照文献(qiang,x.m.et al.eur.j med.chem.2014,76,314-331)所报道的方法进行测定,即:预处理后的aβ1-42用dmso配成储备液,使用前用ph7.4的pbs缓冲液稀释至50μm;待测化合物用dmso配成2.5mm储备液,使用前用ph7.4的pbs缓冲液稀释至相应浓度,取20μl的aβ1-42溶液+20μl的待测化合物溶液、20μl的aβ1-42溶液+20μl的pbs缓冲液(含2%dmso)于96孔板中,37℃孵育24h,然后加入160μl含有5μm硫黄素t的50mm的甘氨酸-naoh缓冲液(ph=8.5),振摇5s后立即用多功能酶标仪在446nm激发波长和490nm发射波长下测定荧光值;aβ1-42+待测化合物的荧光值记为ifi,aβ1-42+pbs缓冲液的荧光值记为ifc,只含有pbs缓冲液的荧光值记为if0,化合物抑制aβ1-42自身聚集的抑制率为:100-(ifi-if0)/(ifc-if0)*100;选择化合物的五至六个浓度,测定其抑制率;每个化合物每个浓度复测三次,以姜黄素为阳性对照。测定结果表明,本发明实施例中所公开的哌啶烷基二羟基苯酞类化合物(i)对aβ1-42自身聚集均具有显著抑制活性,在25.0μm浓度下对aβ1-42自身聚集的抑制率在76.2%~95.5%之间(姜黄素的抑制率为41.8%),如:实施例化合物1-3、1-16、1-17、2-3、2-16和4-12的抑制率分别为81.2%、93.7%、92.0%、82.8%、95.5%和90.3%;实施例化合物5-3、5-15、6-3、6-16和8-18的抑制率分别为78.8%、86.0%、80.2%、91.6%和78.3%。进一步构效关系研究发现,本发明实施例中所用的起始原料—哌啶烷基三甲氧基苯酞类化合物(1)、脱除哌啶烷基三甲氧基苯酞类化合物(1)苯酞母核上的一个甲基后所得相应的哌啶烷基二甲氧基苯酞类化合物、以及丁苯酞在25.0μm浓度下对aβ1-42自身聚集的抑制率均小于45.0%。

21、(3)哌啶烷基二羟基苯酞类化合物(i)与金属离子络合作用的测定

22、用甲醇溶解cucl2·2h2o、zncl2、feso4、alcl3及待测化合物,配成75μmol/l的溶液,向96孔板中加入100μl待测化合物溶液和100μl金属离子溶液,混匀,室温静置30min,在varioskan flash multimode reader仪上记录混合物在200-600nm范围内的紫外吸收曲线,并以100μl待测化合物溶液和100μl甲醇混合液为对照,观察金属离子与待测化合物混合液的最大吸收峰的红移现象及最大吸收峰的强度。测定结果表明,本发明实施例中所公开的哌啶烷基二羟基苯酞类化合物(i)对上述金属离子均表现出络合作用;而本发明实施例中所用的起始原料—哌啶烷基三甲氧基苯酞类化合物(1)与上述金属离子几乎无络合作用(待测化合物与金属离子混合液的最大吸收峰强度无明显变化,最大吸收峰也无红移现象)。该研究表明,哌啶烷基二羟基苯酞类化合物(i)分子中苯酞母核上存在的两个酚羟基对化合物的金属离子络合作用有显著影响。

23、(4)哌啶烷基二羟基苯酞类化合物(i)对神经炎症的抑制活性(a)化合物和脂多糖(lps)对bv-2细胞活性的影响

24、取对数生长期的bv-2细胞配成细胞悬液接种于96孔板,置37℃,5%co2细胞培养箱内培养24h待细胞贴壁后换为无血清的新鲜培养液90μl,分别加入各浓度待测化合物10μl预孵育30min,每个浓度3个平行孔,同时设空白对照组;然后加或不加lps,置37℃,5%co2细胞培养箱内继续培养24h,加入mtt溶液,37℃孵育4h,弃去上清液,每孔加入200μl的dmso溶液,轻微振荡10min后,用酶标仪在490nm处测定od值,计算各受试样品不同浓度所测得od值的均值,并按下列公司计算细胞存活率:细胞存活率(%)=给药组od均值/对照组od均值×100%。测试结果表明,本发明实施例中所公开的所有哌啶烷基二羟基苯酞类化合物(i)、所用的起始原料—哌啶烷基三甲氧基苯酞类化合物(1)、丁苯酞在不超过25μm浓度下均未显示出细胞毒性(抑制率小于<10%)。

25、(b)哌啶烷基二羟基苯酞类化合物(i)对lps诱导的bv-2细胞释放no的影响

26、取对数生长期的bv-2细胞配成细胞悬液接种于96孔板,置37℃,5%co2细胞培养箱内培养24h待细胞贴壁后换为无血清的新鲜培养液90μl,分别加入各浓度待测化合物10μl预孵育30min,每个浓度3个平行孔,同时设空白对照组;然后加入lps刺激,置37℃,5%co2细胞培养箱内继续培养24h,取不同处理组细胞培养上清液,加入等体积的griess试剂i和等体积的griess试剂ii,室温避光反应10min,在540nm处测定吸光度以检测细胞上清液中no水平(具体操作按照no检测试剂盒说明书进行)。测试结果表明,本发明实施例中所公开的所有哌啶烷基二羟基苯酞类化合物(i)在0.5μm至10μm浓度范围内均显示出较强的抑制lps诱导的bv-2细胞no生成作用(在10.0μm浓度下的抑制率均超过65.0%),并具有明显的量效关系;而丁苯酞在10.0μm浓度下的抑制率为45.5%。研究还发现,本发明实施例中所用的起始原料—哌啶烷基三甲氧基苯酞类化合物(1)也具有抗神经炎症活性(在10.0μm浓度下对lps诱导bv-2细胞no生成的抑制率在33.6%~57.2%)。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!