一种非微蚀型有机铜面键合剂及其制备方法与流程

本技术涉及结合剂的领域,尤其是涉及一种非微蚀型有机铜面键合剂及其制备方法。

背景技术:

1、印刷线路板(pcb)属于电子设备制造业,是保证各种电子元件形成电气互连的平台。在聚合物基材单面或双面覆盖一层薄铜,在铜面上覆盖光刻胶,经曝光、显影、蚀刻后,可在铜面上形成线路图形,如此可以制作出单面或双面的线路板。随着科技的发展,为了提高电气互连密度,研发得到了多层板,但多层板之间的铜与基材之间较易出现分层。

2、为了提高铜与胶之间的结合力,研究人员进行了各种探索,在探索过程中,发现了黑化法、微刻蚀法、棕化法等内层键合处理技术。黑化法通过将铜氧化为亚铜,以增大薄铜的比表面积,增大铜和基材之间的结合牢固性。但黑氧化中较易出现粉红圈现象,易导致的多层板报废。微刻蚀法存在体系稳定性差、蚀刻速率不稳定、均匀性难控制等缺点。其中,棕化法具有较佳的可靠性,通常棕化液包括硫酸、过氧化氢和特定有机物,在铜表面形成有机金属膜,通过固化交联反应,以提高铜与基材之间的结合牢固性。

3、针对上述相关技术,无论是黑化法、微刻蚀法还是棕化法,均通过增大铜表面比表面积以增强铜与基材之间的结合牢固性,即均对铜表面进行了微刻蚀,使铜表面获得足够的粗糙度,但在过程中,微刻蚀的程度难以控制,较易对多层板之间的信号传输产生影响。

技术实现思路

1、为了提高多层板之间的信号传输效果,本技术提供一种非微蚀型有机铜面键合剂及其制备方法。

2、第一方面,本技术提供一种非微蚀型有机铜面键合剂,采用如下的技术方案:

3、一种非微蚀型有机铜面键合剂,包括水性聚氨酯和改性聚氨酯中的任意一种或两种,所述水性聚氨酯和改性聚氨酯为接枝有连接官能团的聚氨酯,所述连接官能团包括键合官能团和聚合官能团中的任意一种或两种,所述键合官能团选自羧基、酰胺基、脒基、唑基、磺酸基、巯基中的任意一种,所述聚合官能团选自双键、醛基、环氧基中的任意一种。

4、通过采用上述技术方案,本技术技术方案优选采用水性聚氨酯和改性聚氨酯配合作为键合剂,水性聚氨酯和改性聚氨酯二者均具有较为优异的粘结效果,通过粘结性提高铜和基材之间的结合效果,与黑化法、微刻蚀法、棕化法相比,无需对铜进行微蚀,能够维持铜表面的完整性,改善多层板之间的信号传输。

5、本技术技术方案中优选采用在水性聚氨酯和改性聚氨酯上接枝键合官能团或聚合官能团,键合官能团中的羧基、酰胺基、脒基、唑基、磺酸基、巯基均能够与铜表面通过配位结合的方式牢固结合,而聚合官能团中的双键、醛基、环氧基均能够与树脂通过聚合的方式牢固结合,连接官能团的设置,使得铜与基体层之间通过化学键牢固结合,并且粘结效果均匀,有利于多层板之间的信号传递。

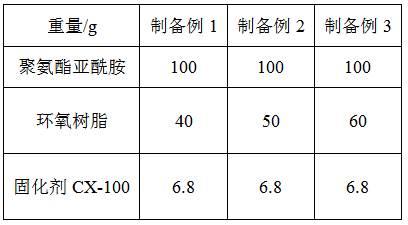

6、优选的,所述改性聚氨酯的制备方法包括以下制备步骤:按质量比10:4-6:0.68分别取聚氨酯酰亚胺、环氧树脂、固化剂,搅拌混合,得到接枝有双官能团的聚氨酯。

7、通过采用上述技术方案,本技术技术方案中优选采用聚氨酯亚酰胺和环氧树脂配合,聚氨酯亚酰胺上的端羧基与固化剂反应开环形成仲胺结构,再与环氧树脂中的环氧基进行开环反应,相互交联,使得改性聚氨酯上同时获得了酰胺基和环氧基,即改性聚氨酯上同时具有键合官能团和聚合官能团,因此键合剂不仅能够与铜表面通过配位结合,还能够与基材通过聚合连接,实现了铜与基材的化学键牢固结合,提高了多层板之间的信号传输效果。

8、优选的,还包括纳米铜,所述纳米铜的粒径为50-100nm,所述纳米铜为球状纳米铜。

9、通过采用上述技术方案,本技术技术方案中优选采用在键合剂中添加了纳米铜颗粒,首先,由于纳米铜的粒径较小,能够在铜表面形成细密的颗粒层,有效增大了铜表面的比表面积,将基材涂覆于铜表面时,增大了基材与铜的接触面积,即进一步提高了铜与基材的结合牢固性。其次,球状的纳米铜颗粒之间不易团聚,并且球状结构使得纳米铜在键合剂能够较为均匀地分散,即铜表面获得均匀且粗糙的表面,不仅保持了键合剂形成的薄膜的表面平整性,还能够使键合剂获得均匀的粘结效果。

10、优选的,所述纳米铜为经抗氧化处理的纳米铜,所述抗氧化处理包括以下制备步骤:分别取0.01-0.04mol/l氯化铜二水合物、0.05-0.1l丙三醇溶剂、0.05-0.1mol/l聚乙烯吡咯烷酮、0.02-0.06mol/l抗坏血酸,将氯化铜二水合物和1/4体积的丙三醇溶剂搅拌混合,得到铜液;将聚乙烯吡咯烷酮、抗坏血酸和剩余丙三醇溶剂搅拌混合,得到氧化液;将氧化液加入到铜液中,搅拌混合,调节ph,置于反应釜中反应,取出产物,洗涤至上清液澄清,真空干燥,得到干燥产物,即得到经抗氧化处理的纳米铜。

11、通过采用上述技术方案,本技术技术方案中优选采用二元溶剂加热法制备纳米铜,氯化铜二水合物预先进行络合,再通过抗坏血酸还原铜离子,在此过程中反应得到甘油铜,甘油铜的碳链骨架较小,与抗坏血酸发生反应,辅助形成较大的空间位阻,因此形成的铜粒子具有较佳的分散性。而聚乙烯吡咯烷酮的加入能够作为分散剂对铜粒子进行包裹,即在铜粒子表面包裹有分散层,进一步提高了纳米铜在键合剂中的分散均匀性。

12、其次,本技术技术方案中优化了抗坏血酸与氯化铜二水化合物的浓度比,适宜浓度下生成的纳米铜的粒径均匀,形貌均匀,不易团聚,分散性较佳,进一步改善了纳米铜在键合剂中的分散均匀性。

13、此外,本技术技术方案中还优化了聚乙烯吡咯烷酮与氯化铜二水化合物的浓度比,使得浓度下,聚乙烯吡咯烷酮能够均匀包裹纳米铜表面,并且无过量聚乙烯吡咯烷酮负载于纳米铜表面,纳米铜独立且均匀分散于键合剂中。

14、优选的,所述丙三醇溶剂中包括体积比为1-2:3-4的丙三醇与去离子水。

15、通过采用上述技术方案,本技术技术方案中优化了丙三醇与去离子水中的体积比,适宜的体积比下,氯化铜二水化合物在丙三醇溶液中的络合、还原较为均匀且彻底,不易形成氧化铜、氧化亚铜等,形成的纳米铜较为纯净且形貌规整,有利于形成分散性优异的纳米铜。

16、优选的,部分所述干燥产物为改性剂表面改性处理的干燥产物,所述改性剂包括柠檬酸或油酸中的任意一种或两种。

17、通过采用上述技术方案,本技术技术方案中优选对干燥产物,即干燥的纳米铜进行表面改性处理,由于纳米铜的尺寸较小,小尺寸效应较易使纳米铜与氧气接触并氧化,通过柠檬酸或油酸配合聚乙烯吡咯烷酮对纳米铜的表面进行包裹,将纳米铜与氧气进行阻隔,并且对纳米铜的分散性无影响,稳定改善了纳米铜的抗氧化性能。

18、优选的,还包括结合剂,所述结合剂包括冠醚或含氮杂环化合物,所述聚氨酯、纳米铜、结合剂的质量比为10:2-4:1。

19、通过采用上述技术方案,本技术技术方案中优选采用冠醚或含氮杂环化合物作为结合剂,冠醚与含氮杂环化合物均具有较多的配位点,因此能够诱导键合剂与铜之间发生配位结合,使键合剂快速与铜表面结合,并进一步提高键合剂与铜的结合强度。

20、优选的,所述结合剂为冠醚,所述冠醚为氮杂冠醚配体。

21、通过采用上述技术方案,本技术技术方案中优选采用氮杂冠醚配体作为结合剂,氮杂冠醚配体具有多个配位点,能够对中性分子、无机和有机离子、重金属离子、过渡金属离子及铵盐等显示出特殊的稳定性和络合选择性,也就是说,氮杂冠醚配体上的羧酸阴离子不仅能够作为氢键的给体与受体,还能够与铜表面通过配位键合牢固结合,以改善铜与基体之间的结合牢固性。

22、优选的,所述冠醚为经烟酸处理的冠醚。

23、通过采用上述技术方案,采用烟酸与氮杂冠醚配体相配合,烟酸作为桥联,与氮杂冠醚配体通过分子自组装作用,与铜发生配位结合,形成一维超分子结构,有效提高了键合剂与铜表面之间的连接强度,即提高铜与基体之间的结合牢固性。

24、第二方面,本技术提供一种非微蚀型有机铜面键合剂的制备方法,采用如下的技术方案:

25、一种非微蚀型有机铜面键合剂的制备方法,包括以下步骤:取水性聚氨酯和改性聚氨酯,搅拌混合,静置,得到键合剂。

26、通过采用上述技术方案,本技术技术方案中将水性聚氨酯和改性聚氨酯混合后,静置处理,使得键合剂中的各种组分能够均匀交联并分散,因此涂覆至铜表面后能够获得优异的粘结性。

27、综上所述,本技术具有以下有益效果:

28、1、由于本技术采用水性聚氨酯和改性聚氨酯配合作为键合剂,通过其自身优异的粘结性提高铜和基材之间的结合牢固性;同时采用在水性聚氨酯和改性聚氨酯上接枝官能团,通过与铜配位结合,与基材聚合结合等化学键结合的方式,牢固增强铜和基材之间的结合性。获得的键合剂不易对铜产生微蚀,可维持铜表面完整性,提高了多层板之间的信号传输效果。

29、2、本技术中优选在键合剂中添加了纳米铜颗粒,在铜表面形成细密的颗粒层,有效增大了铜表面的比表面积;且球状的纳米铜颗粒之间不易团聚,并且球状结构使得纳米铜在键合剂能够较为均匀地分散,即铜表面获得均匀且粗糙的表面,不仅保持了键合剂形成的薄膜的表面平整性,还能够使键合剂获得均匀的粘结效果。

30、3、本技术中优选采用二元溶剂加热法制备纳米铜,氯化铜二水合物预先进行络合,再通过抗坏血酸还原铜离子,在此过程中反应得到甘油铜,甘油铜的碳链骨架较小,与抗坏血酸发生反应,辅助形成较大的空间位阻,因此形成的铜粒子具有较佳的分散性。而聚乙烯吡咯烷酮的加入能够作为分散剂对铜粒子进行包裹,即在铜粒子表面包裹有分散层,进一步提高了纳米铜在键合剂中的分散均匀性。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!