一种整车混合热管理方法及混合热管理系统与流程

本发明属于汽车热管理的,具体地涉及一种整车混合热管理方法及混合热管理系统。

背景技术:

1、汽车电动化和混动化背景下,针对能量管理和热管理两条核心技术路线成为技术竞争的高地,其中高效率低能耗的热管理系统对发挥电池、发动机等动力源性在合适的工作温度范围内,从而最大化其工作效能,引起相关学者关注。

2、汽车发动机、汽车动力电池等动力源在把化学能转换为其他形式的能量的过程中会释放大量的热,这部分热量不能够及时地与外界进行交换会大大影响动力源的工作性能,甚至带来动力源安全事故问题,因此热管理系统中的冷却系统需要在该发面发挥重大作用。

3、目前,为了充分考虑到散热系统的最大散热能力,一般采用增大冷却风扇转速、散热器面积、以及冷却变频泵的后备功率,然而大部分工况下该部分性能无须发挥,从而造成资源浪费,另外,现有的各冷却系统之间发热的时间不同,各冷却系统之间热量难以很好的协调处理,导致热管理效率不高。

技术实现思路

1、基于此,本发明提供了一种整车混合热管理方法及混合热管理系统,用于解决现有技术中的问题。

2、本发明一方面提供一种整车混合热管理方法,应用于整车热回路,所述整车热回路包括至少两个热交换回路,所述热交换回路内均设有变频泵,所述整车混合热管理方法包括:

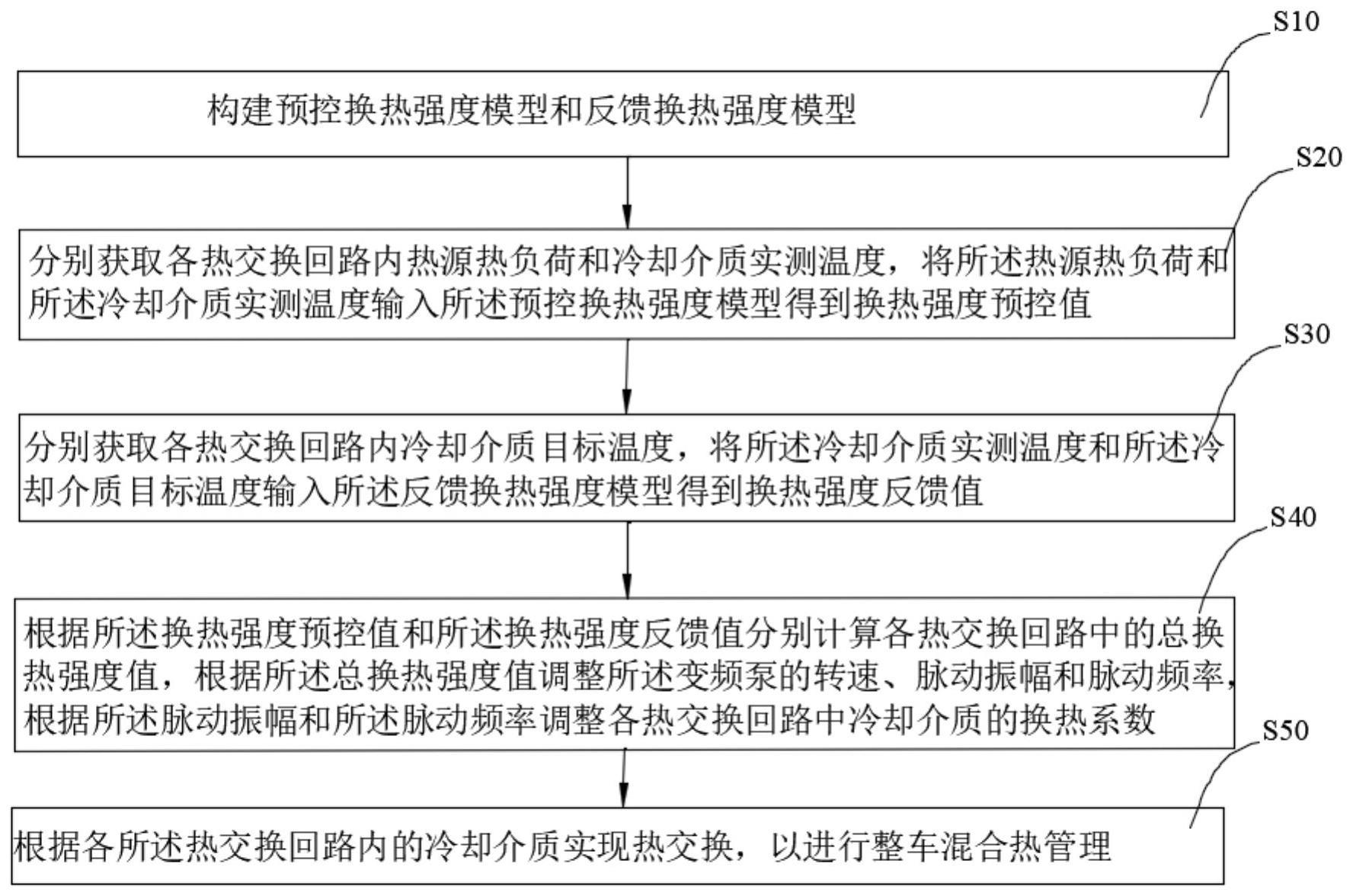

3、构建预控换热强度模型和反馈换热强度模型;

4、分别获取各热交换回路内热源热负荷和冷却介质实测温度,将所述热源热负荷和所述冷却介质实测温度输入所述预控换热强度模型得到换热强度预控值;

5、分别获取各热交换回路内冷却介质目标温度,将所述冷却介质实测温度和所述冷却介质目标温度输入所述反馈换热强度模型得到换热强度反馈值;

6、根据所述换热强度预控值和所述换热强度反馈值分别计算各热交换回路中的总换热强度值,根据所述总换热强度值调整所述变频泵的转速、脉动振幅和脉动频率,根据所述脉动振幅和所述脉动频率调整各热交换回路中冷却介质的换热系数;

7、根据各所述热交换回路内的冷却介质实现热交换,以进行整车混合热管理。

8、优选地,所述预控换热强度模型内设有预控换热强度值表,所述将所述热源热负荷和所述冷却介质实测温度输入所述预控换热强度模型得到换热强度预控值的步骤具体包括:根据所述热源热负荷和所述冷却介质实测温度在所述预控换热强度值表中查询,得到所述换热强度预控值。

9、优选地,所述将所述冷却介质实测温度和所述冷却介质目标温度输入所述反馈换热强度模型得到换热强度反馈值的步骤具体包括:采用pi控制对输入的所述冷却介质实测温度和所述冷却介质目标温度进行计算,以得到换热强度反馈值。

10、优选地,所述pi控制的计算表达式为:

11、pfdb(t)=kpe(t)+ki∫e(t)dt+u

12、式中,e(t)为控制误差,即是冷却介质目标温度减去冷却介质实测温度,kp为所述pi控制中比例项修正系数,ki为所述pi控制中积分项修正系数,u为基础控制量。

13、优选地,所述根据所述脉动振幅和所述脉动频率调整各热交换回路中冷却介质的换热系数的步骤具体包括:根据所述脉动振幅和所述脉动频率调整所述冷却介质的努谢尔特系数,根据所述努谢尔特系数调整所述冷却介质的冷却系数。

14、优选地,所述努谢尔特系数的计算表达式为:

15、

16、式中,d为传热面的几何长度;λ为流体的导热系数,h为冷却介质的换热系数。

17、本发明另一方面提供一种采用上述整车混合热管理方法进行的整车混合热管理系统,所述混合热管理系统至少包括:电池热交换回路、发动机热交换回路和空调热交换回路;

18、所述电池热交换回路与所述发动机热交换回路之间设有第一换热器,所述电池热交换回路中的冷却介质与所述发动机热交换回路中的冷却介质在所述第一换热器内进行热交换;

19、所述电池热交换回路与所述空调热交换回路之间设有第二换热器,所述电池热交换回路中的冷却介质与所述发动机热交换回路中的冷却介质在所述第二换热器内进行热交换。

20、优选地,所述电池热交换回路还包括动力电池、加热装置,所述电池热交换回路内的冷却介质依次经过所述动力电池出口端、所述加热装置、所述第一换热器、所述第二换热器、所述变频泵回到所述动力电池的进口端。

21、优选地,所述发动机热交换回路还包括发动机、散热器、变频泵、客舱热源,所述发动机热交换回路包括第一回路和第二回路;

22、所述第一回路内的冷却介质依次经过所述发动机出口端、所述散热器、所述变频泵、所述客舱热源回到所述发动机进口端;

23、所述第二回路内的冷却介质依次经过所述发动机出口端、所述散热器、所述变频泵、所述第一换热器回到所述发动机进口端。

24、优选地,所述空调热交换回路还包括压缩机、客舱蒸发器、变频泵,所述空调热交换回路包括第三回路和第四回路;

25、所述第三回路内的冷却介质依次经过所述压缩机出口端、所述客舱蒸发器回到所述压缩机进口端;

26、所述第四回路内的冷却介质依次经过所述压缩机出口端、所述第二换热器、所述变频泵回到所述压缩机进口端。

27、本发明的有益效果是:本发明上述实施例中的整车混合热管理方法,根据整车系统各热交换回路中的热源热负荷、冷却介质实测温度以及冷却介质目标温度不同,进而不同热交换回路计算的总换热强度值poto不同,根据不同热交换回路内的总换热强度值poto适应性的调整各热交换回路中变频泵的转速、脉动振幅和脉动频率,使得各回路中的冷却介质流动速率和散热系数发生相应的变化,最终实现不同热交换回路中的冷却介质快速进行热交换,使得各热交换回路中各部件的温度保持在合适的区间范围内,具体的,在本实施例中,不同热交换回路中的冷却介质可以通过换热器进行热量交换,根据散热需要改变各冷却回路中冷却介质的流速和换热系数;在整车系统同等散热效果下,相较于传统的增大冷却风扇转速、散热器面积、以及冷却变频泵的后备功率而言,避免造成资源的浪费,多个热交换回路的互相配合可以有效的提高系统整体的热管理效率,具备实际的应用价值。

28、本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。

技术特征:

1.一种整车混合热管理方法,应用于整车热回路,所述整车热回路包括至少两个热交换回路,所述热交换回路内均设有变频泵,其特征在于:所述整车混合热管理方法包括:

2.根据权利要求1所述的整车混合热管理方法,其特征在于,所述预控换热强度模型内设有预控换热强度值表,所述将所述热源热负荷和所述冷却介质实测温度输入所述预控换热强度模型得到换热强度预控值的步骤具体包括:根据所述热源热负荷和所述冷却介质实测温度在所述预控换热强度值表中查询,得到所述换热强度预控值。

3.根据权利要求1所述的整车混合热管理方法,其特征在于,所述将所述冷却介质实测温度和所述冷却介质目标温度输入所述反馈换热强度模型得到换热强度反馈值的步骤具体包括:采用pi控制对输入的所述冷却介质实测温度和所述冷却介质目标温度进行计算,以得到换热强度反馈值。

4.根据权利要求3所述的整车混合热管理方法,其特征在于,所述pi控制的计算表达式为:

5.根据权利要求1所述的整车混合热管理方法,其特征在于,所述根据所述脉动振幅和所述脉动频率调整各热交换回路中冷却介质的换热系数的步骤具体包括:根据所述脉动振幅和所述脉动频率调整所述冷却介质的努谢尔特系数,根据所述努谢尔特系数调整所述冷却介质的冷却系数。

6.根据权利要求5所述的整车混合热管理方法,其特征在于,所述努谢尔特系数的计算表达式为:

7.一种采用权利要求1-6任意一项所述整车混合热管理方法进行的整车混合热管理系统,其特征在于,所述混合热管理系统至少包括:电池热交换回路、发动机热交换回路和空调热交换回路;

8.根据权利要求7所述的整车混合热管理系统,其特征在于,所述电池热交换回路还包括动力电池、加热装置,所述电池热交换回路内的冷却介质依次经过所述动力电池出口端、所述加热装置、所述第一换热器、所述第二换热器、所述变频泵回到所述动力电池的进口端。

9.根据权利要求7所述的整车混合热管理系统,其特征在于,所述发动机热交换回路还包括发动机、散热器、变频泵、客舱热源,所述发动机热交换回路包括第一回路和第二回路;

10.根据权利要求7所述的整车混合热管理系统,其特征在于,所述空调热交换回路还包括压缩机、客舱蒸发器、变频泵,所述空调热交换回路包括第三回路和第四回路;

技术总结

本发明提供一种整车混合热管理方法及热管理系统,热管理方法包括:构建预控换热强度模型和反馈换热强度模型;获取各热交换回路内热源热负荷和冷却介质实测温度,输入预控换热强度模型得到换热强度预控值;获取各热交换回路内冷却介质目标温度,输入反馈换热强度模型得到换热强度反馈值;根据换热强度预控值和换热强度反馈值分别计算各热交换回路中的总换热强度值,根据总换热强度调整变频泵的转速、脉动振幅和脉动频率,进而调整冷却介质的换热系数;根据各热交换回路内的冷却介质实现热交换,以进行整车混合热管理。本发明通过调整冷却介质的换热系数调整换热,有效的减小了系统的泵、冷却风扇的功率、体积,避免了资源的浪费。

技术研发人员:杨帅,付亚豪,闫凯,陈志伟

受保护的技术使用者:南昌智能新能源汽车研究院

技术研发日:

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!