一种全浮动式避震车架的制作方法

1.本实用新型属于山地车技术领域,具体为一种全浮动式避震车架。

背景技术:

2.影响一台软尾山地车上坡性能最重要的因素为反蹲值(anti-squit),即为自行车后悬挂抵抗车手骑行所带来的压缩性。反蹲值为100%则意味着已没有拉伸,也没有被压缩。小于100%则意味着车辆加速过程中后悬挂被压缩,反之大于100%则是被拉伸。故理论上而言,100%的反蹲值最最理想的状态。

3.反蹲值是一个可变数值,随着自行车的牙盘齿数,飞轮齿数以及后避震压缩程度的变化而变化,所以一台山地自行车的反蹲值一般为一条曲线。

4.目前市面上的am以及enduro山地车大都为普通四连杆或单连杆避震结构,后避震器的下支撑点在车架的前三角上,虽然通过设计师的调教,可以使其分别在上坡和下坡具有出色的表现,但却很难在两者之间找到平衡点。

5.为了较好的悬挂滤震表现,目前市场大多数的软尾山地车都会选择较小的反蹲值以实现较为积极的悬挂表现,这就导致车手的骑行加速力会有一部分用于后胆的压缩,导致踩踏效率低,平地以及上坡的骑行都需要消耗更多的体能。

技术实现要素:

6.本实用新型的目的在于提供一种全浮动式避震车架,以解决上述背景技术中提出的问题。

7.本实用新型采用的技术方案如下:

8.一种全浮动式避震车架,包括吊架,所述吊架上端设置有中管,所述中管上转动设置有摇臂,所述摇臂后端设置有上叉接头,所述吊架下端后端设置有下叉接头,所述上叉接头两端均设置有后上叉,所述下叉接头两端均设置有后下叉,两个后上叉与两个后下叉一一对应,且相对于的后下叉与后上叉之间通过钩爪连接;

9.所述中管前端设置有上管,所述吊架下端前端设置有下管,所述上管与下管之间采用焊接,且连接处设置有头管。

10.优选的,所述后上叉与钩爪转动连接,所述后下叉与钩爪之间采用焊接。

11.优选的,所述摇臂与下叉接头之间通过后胆连接,所述摇臂与下叉接头均与后胆转动连接。

12.优选的,所述后上叉与上叉接头之间采用焊接。

13.综上所述,由于采用了上述技术方案,本实用新型的有益效果是:

14.本实用新型中,设计一种全浮动式避震车架,使得软尾山地车在具有优秀的下坡性能的同时,具有更高的踩踏效率,在上坡和下坡两种情形中找到两者兼顾的性能平衡点,实现了更好的骑行效果。

附图说明

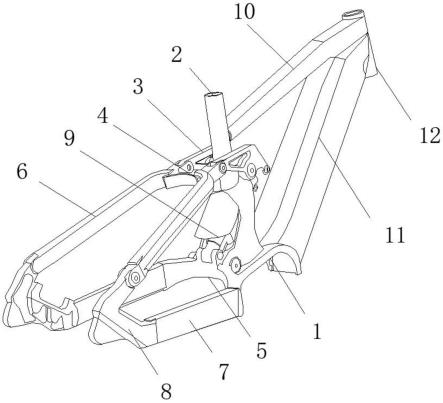

15.图1为本实用新型的整体结构示意图;

16.图2为本实用新型的原理示意图;

17.图中:1、吊架;2、中管;3、摇臂;4、上叉接头;5、下叉接头;6、后上叉;7、后下叉;8、钩爪;9、后胆;10、上管;11、下管;12、头管。

具体实施方式

18.为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

19.实施例1:

20.本实施例给出一种全浮动式避震车架的具体结构,如图1所示,包括吊架1,吊架1上端设置有中管2,中管2上转动设置有摇臂3,摇臂3后端设置有上叉接头4,吊架1下端后端设置有下叉接头5,上叉接头4两端均设置有后上叉6,下叉接头5两端均设置有后下叉7,两个后上叉6与两个后下叉7一一对应,且相对于的后下叉7与后上叉6之间通过钩爪8连接;

21.中管2前端设置有上管10,吊架1下端前端设置有下管11,上管10与下管11之间采用焊接,且连接处设置有头管12。

22.进一步的,后上叉6与钩爪8转动连接,后下叉7与钩爪8之间采用焊接。

23.进一步的,摇臂3与下叉接头5之间通过后胆9连接,摇臂3与下叉接头5均与后胆9转动连接。

24.进一步的,后上叉6与上叉接头4之间采用焊接。

25.工作原理,参照图1-2,其中,吊架1下端后端与下叉接头5连接点为一号轴承点a,后上叉6与钩爪8连接点为二号轴承点b,摇臂3后端与上叉接头4连接点为三号轴承点c,中管2与摇臂3连接点为四号轴承点d,摇臂3与后胆9连接点为五号轴承点e,下叉接头5与后胆9连接点为六号轴承点f;

26.一号轴承点a固定于车架上,其与二号轴承点b形成第一力臂,二号轴承点b和三号轴承点c形成第二力臂,三号轴承点c和五号轴承点e形成第三力臂,四号轴承点d固定于车架上,五号轴承点e和六号轴承点f之间为避震器结构,一号轴承点a和五号轴承点e的形成第四力臂。

27.该全浮动式避震车架具备以下特点:

28.避震器两端都不与车架前三角直接相连,且下端与后三角直接相连。

29.车架避震为单转点多连杆结构,避震器工作时后轮以一号轴承点a为圆心做圆周运动。

30.四号轴承点d固定于车架中管2上。

31.避震器贯穿中管2与后三角相连。

32.以上仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

技术特征:

1.一种全浮动式避震车架,其特征在于:包括吊架(1),所述吊架(1)上端设置有中管(2),所述中管(2)上转动设置有摇臂(3),所述摇臂(3)后端设置有上叉接头(4),所述吊架(1)下端后端设置有下叉接头(5),所述上叉接头(4)两端均设置有后上叉(6),所述下叉接头(5)两端均设置有后下叉(7),两个后上叉(6)与两个后下叉(7)一一对应,且相对于的后下叉(7)与后上叉(6)之间通过钩爪(8)连接;所述中管(2)前端设置有上管(10),所述吊架(1)下端前端设置有下管(11),所述上管(10)与下管(11)之间采用焊接,且连接处设置有头管(12)。2.如权利要求1所述的一种全浮动式避震车架,其特征在于:所述后上叉(6)与钩爪(8)转动连接,所述后下叉(7)与钩爪(8)之间采用焊接。3.如权利要求1所述的一种全浮动式避震车架,其特征在于:所述摇臂(3)与下叉接头(5)之间通过后胆(9)连接,所述摇臂(3)与下叉接头(5)均与后胆(9)转动连接。4.如权利要求1所述的一种全浮动式避震车架,其特征在于:所述后上叉(6)与上叉接头(4)之间采用焊接。

技术总结

本实用新型公开了一种全浮动式避震车架,包括吊架,吊架上端设置有中管,中管上转动设置有摇臂,摇臂后端设置有上叉接头,吊架下端后端设置有下叉接头,上叉接头两端均设置有后上叉,下叉接头两端均设置有后下叉,两个后上叉与两个后下叉一一对应,且相对于的后下叉与后上叉之间通过钩爪连接;中管前端设置有上管,吊架下端前端设置有下管,上管与下管之间采用焊接,且连接处设置有头管,涉及山地车技术领域,设计一种全浮动式避震车架,使得软尾山地车在具有优秀的下坡性能的同时,具有更高的踩踏效率,在上坡和下坡两种情形中找到两者兼顾的性能平衡点,实现了更好的骑行效果。实现了更好的骑行效果。实现了更好的骑行效果。

技术研发人员:何佳斌 计文超

受保护的技术使用者:杭州大迈新能源有限公司

技术研发日:2022.06.24

技术公布日:2023/1/19

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1