一种田埂果蔬运输独轮车

本技术涉及农业运输工具,具体为一种田埂果蔬运输独轮车。

背景技术:

1、在田间收获地面地下作物时,常用到的运输工具为平板手推车,例如芋头、荸荠、马铃薯等,首先使用收获机将作物从土下翻起,然后工人逐个将作物捡起放入手推车中收集。由于田埂道路狭窄,因此独轮车是一种较优选择。但是传统农用独轮车依然存在如下缺点:1、利用独轮上方的平板装载仓装运作物,装载量以装载仓的围栏为限,为避免车辆重心过高影响稳定性,围栏高度亦为有限,限装载量受到限制;2、传统农用独轮车长度较长,整体重量较大,人工转动推动时费力不灵活。例如现有技术中:(1)中国专利:农用独轮车;cn200620036587.2;(2)中国专利cn201120037904.3;一种轻便农事独轮车,(3)中国专利:一种可在田埂小路行驶的独轮车;cn202020729580.9;均存在上述问题。

技术实现思路

1、本实用新型的目的是提供一种田埂果蔬运输独轮车,适用于田间田埂处行走使用,运输装载农作物;车辆装载能力大,可与活动装载筐配合使用,具有车辆结构坚固,整体重量轻便等优点。

2、为达到上述目的,本实用新型的技术方案如下:

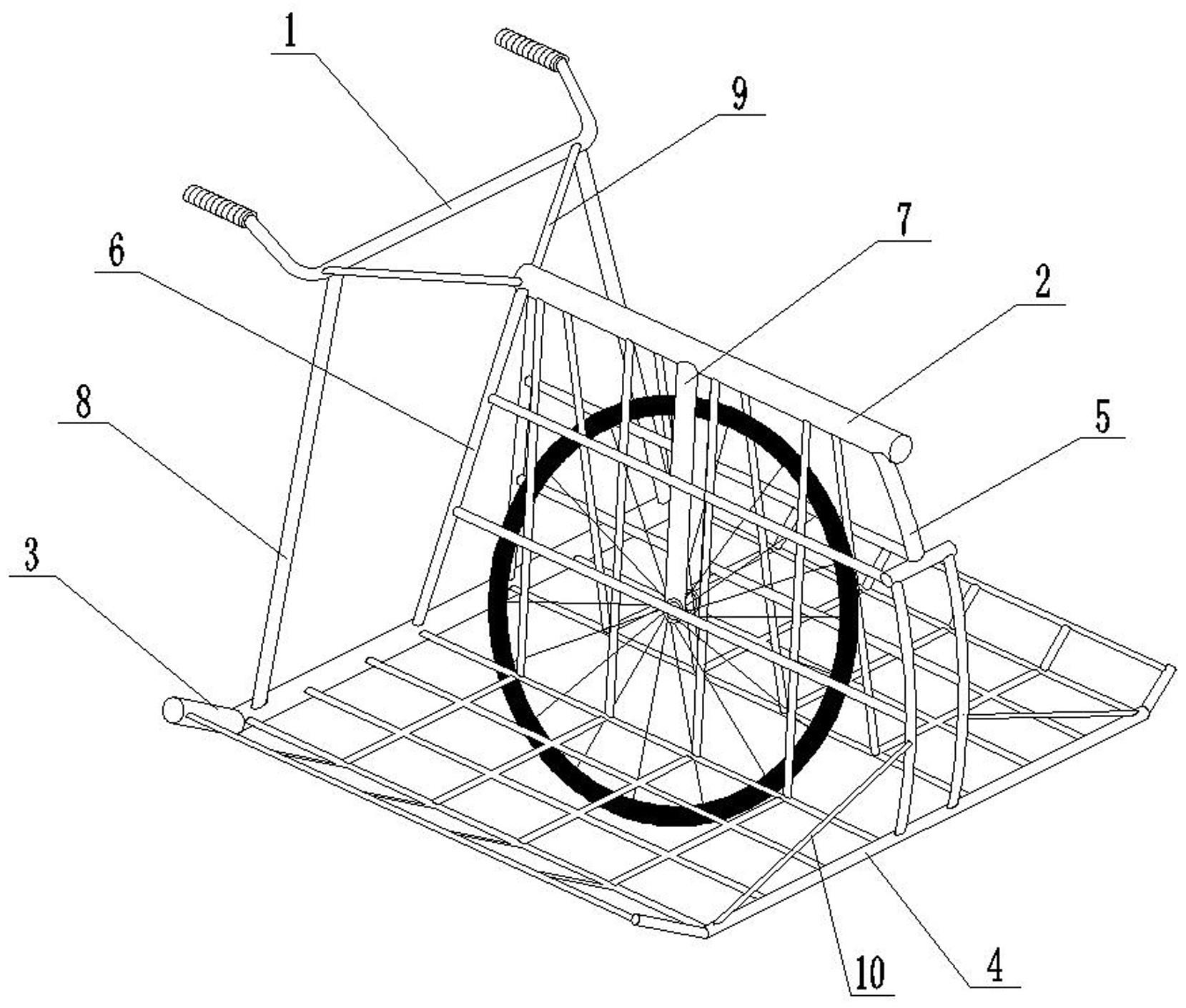

3、一种田埂果蔬运输独轮车,上纵梁的后端通过车把连杆连接车把,上纵梁的后端通过后支撑杆连接下方的后横梁,上纵梁的前端通过前支撑架连接前横梁,上纵梁中部通过轮架连接车轮的转轴;前横梁与后横梁之间通过纵横网格结构连接,形成位于车轮两侧的置物平台。

4、独轮车利用车轮两侧的置物平台放置作物,由于置物平台位置较低,即使放置大量作物,也不会使整车的重心加高,维持了整车的稳定形式;其次,由于后支撑杆为倾斜向前,车把的位置距离车轮更近,整车长度更短,更利于操作者把控方向转弯和控制。

5、所述上纵梁的全段通过竖向的纵横网格结构与下方两侧置物平台进行连接。形成的两侧竖向网格结构,将车轮与置物平台上的货物或物料框相对隔离,并且提供了物料框绑扎固定的附着结构;两侧竖向网格结构还形成了三角桁架结构,刚度稳定性更好。

6、所述车把两侧分别通过车把支撑杆与后横梁的两端连接。车把支撑杆加固了车把与车架的连接,整个车架结构更为稳固。

7、所述车轮两侧的置物平台为上翘结构。边缘上翘的置物平台可防止作物从外侧滚落或者滑落。

8、所述车轮两侧的置物平台分别放置收集筐,收集筐通过连接扣与车架连接。竹编收集筐内可放置芋头、马铃薯或者荸荠等作物;连接扣可为s形的扣件,一端勾连在竖向网格结构上,另一端勾连在竹编收集筐的孔洞上。

9、所述前支撑架通过两侧的斜撑杆连接前横梁。斜撑杆增加了车架的刚性,使承载能力更强。

10、本实用新型的优点:

11、1、本实用新型适用于田间田埂处行走使用,运输装载农作物,车辆装载能力强,作物堆放高度可高于独轮车上端面以上,车辆在满载的情况下依然能够保持稳定行驶,操作灵活性不受影响。

12、2、本实用新型与活动装载筐配合使用,当装载筐装满时,直接将装载筐卸下,无需二次转运,方便快捷。

13、3、本实用新型整体外形短小,更适合有限空间下的转弯与行走,车辆结构坚固,整体重量轻便。

技术特征:

1.一种田埂果蔬运输独轮车,其特征在于:上纵梁(2)的后端通过车把连杆(9)连接车把(1),上纵梁(2)的后端通过后支撑杆(6)连接下方的后横梁(3),上纵梁(2)的前端通过前支撑架(5)连接前横梁(4),上纵梁(2)中部通过轮架(7)连接车轮的转轴;前横梁(4)与后横梁(3)之间通过纵横网格结构连接,形成位于车轮两侧的置物平台。

2.根据权利要求1所述田埂果蔬运输独轮车,其特征在于,所述上纵梁(2)的全段通过竖向的纵横网格结构与下方两侧置物平台进行连接。

3.根据权利要求1所述田埂果蔬运输独轮车,其特征在于,所述车把(1)两侧分别通过车把支撑杆(8)与后横梁(3)的两端连接。

4.根据权利要求1所述田埂果蔬运输独轮车,其特征在于,所述车轮两侧的置物平台为上翘结构。

5.根据权利要求1所述田埂果蔬运输独轮车,其特征在于,所述车轮两侧的置物平台分别放置收集筐(11),收集筐(11)通过连接扣(12)与车架连接。

6.根据权利要求1所述田埂果蔬运输独轮车,其特征在于,所述前支撑架(5)通过两侧的斜撑杆(10)连接前横梁(4)。

技术总结

一种田埂果蔬运输独轮车,上纵梁的后端通过车把连杆连接车把,上纵梁的后端通过后支撑杆连接下方的后横梁,上纵梁的前端通过前支撑架连接前横梁,上纵梁中部通过轮架连接车轮的转轴;前横梁与后横梁之间通过纵横网格结构连接,形成位于车轮两侧的置物平台。本技术适用于田间田埂处行走使用,运输装载农作物;车辆装载能力大,可与活动装载筐配合使用,具有车辆结构坚固,整体重量轻便等优点。

技术研发人员:董伟清,何芳练,刘莉莉,邱祖杨

受保护的技术使用者:广西壮族自治区农业科学院

技术研发日:20230412

技术公布日:2024/1/14

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!