一种中心拉线型闸刹的制作方法

本技术涉及一种中心拉线型闸刹。

背景技术:

1、自行车作为一种交通工具,制动装置是自行车必不可少的结构之一,制动装置能够通过增加摩擦助力方式降低轮毂运作速度直至停止。闸刹是自行车中应用最广的一种制动装置,现有的闸刹多采用侧拉型结构,两个闸臂呈非对称结构,增加了加工难度,装配不便。

技术实现思路

1、针对上述问题中存在的不足之处,本实用新型提供一种中心拉线型闸刹。

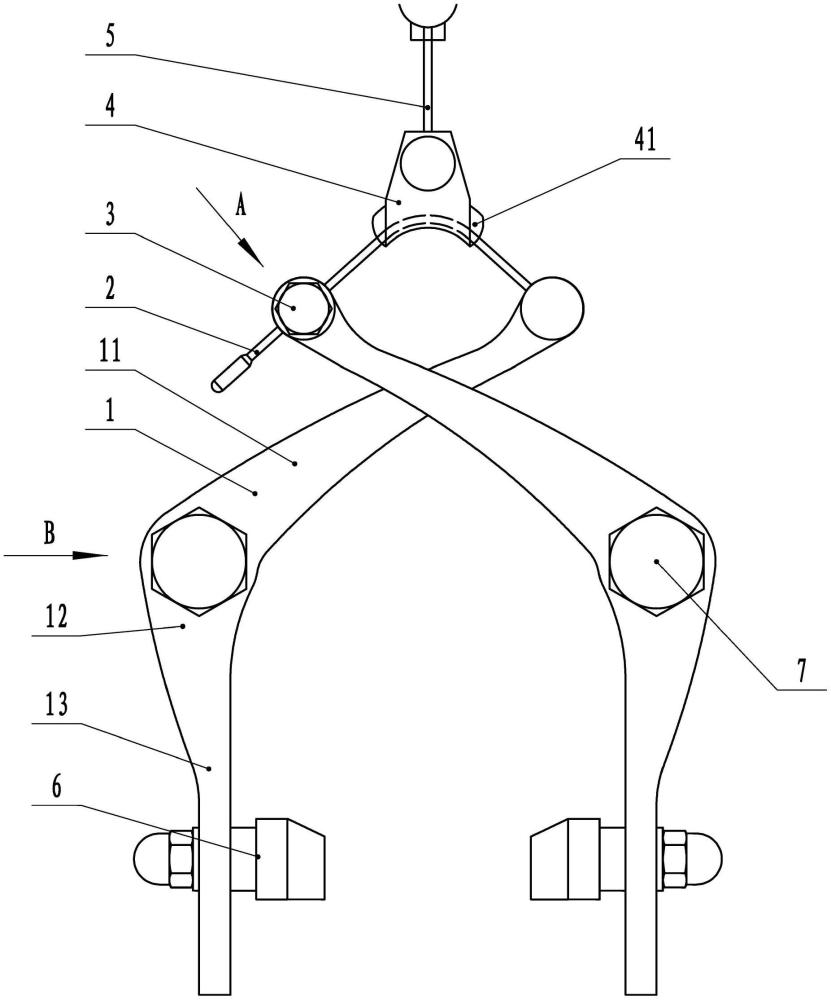

2、为实现上述目的,本实用新型提供一种中心拉线型闸刹,包括左右对称设置的闸臂,所述闸臂包括一体式连接的动力臂、转动支撑部、阻力臂,所述转动支撑部通过转动连接件与车架铰接,所述阻力臂相对的侧壁上对称安装刹车块,两个所述动力臂交叉设置,所述动力臂端部通过牵拉绳连接,所述牵拉绳中部滑动设有连接块,所述连接块上部与刹车线固定连接;

3、所述转动连接件包括依次连接所述转动支撑部和所述车架的定位螺栓、套设于所述定位螺栓中部的轴套,所述轴套置于所述转动支撑部和所述车架之间,所述轴套外安装扭簧,所述扭簧两端分别连接所述转动支撑部和所述车架,所述定位螺栓端部通过盖形螺母ⅰ锁紧限位。

4、作为本实用新型进一步改进,所述牵拉绳一端固定在其中一个所述动力臂端部,所述牵拉绳另一端通过螺栓组件与另一个所述动力臂端部连接,所述牵拉绳长度可调。

5、作为本实用新型进一步改进,所述螺栓组件包括带有通孔的调节螺栓,所述牵拉绳匹配穿过所述通孔,所述调节螺栓端部穿过所述动力臂后通过盖形螺母锁紧,所述牵拉绳抵靠在所述动力臂后侧。

6、作为本实用新型进一步改进,所述连接块上设有过线孔,所述牵拉绳由所述过线孔穿过,所述过线孔呈弧形,所述过线孔朝上弯曲。

7、作为本实用新型进一步改进,所述转动支撑部和所述车架相对的侧壁上分别设有限位杆、限位杆ⅰ,所述扭簧两端分别与所述限位杆、所述限位杆ⅰ连接。

8、作为本实用新型进一步改进,所述轴套与所述转动支撑部一体成型。

9、本实用新型的有益效果为:

10、该闸刹结构中,两个闸臂中部的转动支撑部分别通过转动连接件与车架铰接,两个动力臂交叉设置并通过牵拉绳连接,牵拉绳通过连接块连接刹车线,刹车线拉动动力臂以转动支撑部为中心进行转动,阻力臂带动刹车块相互靠近形成制动效果,整体结构对称,加工方便,受力均匀,制动效果好,动力臂之间的牵拉绳长度可调节,适用与不同宽度的轮胎进行制动,交叉设置的动力臂长度较长,制动时相对省力。

技术特征:

1.一种中心拉线型闸刹,其特征在于:包括左右对称设置的闸臂(1),所述闸臂(1)包括一体式连接的动力臂(11)、转动支撑部(12)、阻力臂(13),所述转动支撑部(12)通过转动连接件(7)与车架(8)铰接,所述阻力臂(13)相对的侧壁上对称安装刹车块(6),两个所述动力臂(11)交叉设置,所述动力臂(11)端部通过牵拉绳(2)连接,所述牵拉绳(2)中部滑动设有连接块(4),所述连接块(4)上部与刹车线(5)固定连接;

2.根据权利要求1所述的一种中心拉线型闸刹,其特征在于:所述牵拉绳(2)一端固定在其中一个所述动力臂(11)端部,所述牵拉绳(2)另一端通过螺栓组件(3)与另一个所述动力臂(11)端部连接,所述牵拉绳(2)长度可调。

3.根据权利要求2所述的一种中心拉线型闸刹,其特征在于:所述螺栓组件(3)包括带有通孔(311)的调节螺栓(31),所述牵拉绳(2)匹配穿过所述通孔(311),所述调节螺栓(31)端部穿过所述动力臂(11)后通过盖形螺母(32)锁紧,所述牵拉绳(2)抵靠在所述动力臂(11)后侧。

4.根据权利要求1所述的一种中心拉线型闸刹,其特征在于:所述连接块(4)上设有过线孔(41),所述牵拉绳(2)由所述过线孔(41)穿过,所述过线孔(41)呈弧形,所述过线孔(41)朝上弯曲。

5.根据权利要求1所述的一种中心拉线型闸刹,其特征在于:所述转动支撑部(12)和所述车架(8)相对的侧壁上分别设有限位杆(121)、限位杆ⅰ(81),所述扭簧(73)两端分别与所述限位杆(121)、所述限位杆ⅰ(81)连接。

6.根据权利要求1所述的一种中心拉线型闸刹,其特征在于:所述轴套(72)与所述转动支撑部(12)一体成型。

技术总结

一种中心拉线型闸刹,包括左右对称设置的闸臂,闸臂包括一体式连接的动力臂、转动支撑部、阻力臂,转动支撑部通过转动连接件与车架铰接,阻力臂相对的侧壁上对称安装刹车块,两个动力臂交叉设置,动力臂端部通过牵拉绳连接,牵拉绳中部滑动设有连接块,连接块上部与刹车线固定连接。该闸刹结构中,两个闸臂分别与车架转动连接,两个动力臂交叉设置并通过牵拉绳连接,牵拉绳通过连接块连接刹车线,刹车线拉动动力臂以转动支撑部为中心进行转动,阻力臂带动刹车块相互靠近形成制动效果,整体结构对称,受力均匀,制动效果好。

技术研发人员:徐柏艮,张清

受保护的技术使用者:宁波豪星车业有限公司

技术研发日:20231012

技术公布日:2024/4/24

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!