一种适用于船舷侧辅助破冰的收缩式航道拓宽装置

本发明涉及破冰船设计,具体是涉及一种适用于船舷侧辅助破冰的收缩式航道拓宽装置。

背景技术:

1、北极地区资源蕴藏丰富、航运潜力巨大、地理位置特殊,已成为各国关注的焦点。全球变暖造成北极环境显著变化,海冰的范围、厚度和密集度普遍减少,出现了越来越多的碎冰区域。以上条件的变化,使得越来越多的船只开始在极地水域航行。在此环境条件下,与开阔水域不同,船舶不仅会受到水荷载,还会受到冰荷载。特别是,海冰影响着船舶的运动响应和结构安全。因此,破冰船技术是北极航线开发的重要基础。

2、破冰船技术主要的发展方向包括:船体设计、辅助破冰能力、推进系统设计、双向破冰设计。破冰船有连续破冰和冲撞破冰2种方法。传统破冰船破冰时除了利用自身的重量外,还需要利用前后左右压水舱之间的配合完成破冰工作。船艏上翘前行,船体重心前移达到压碎冰层目的;左右破冰时,利用压载舱进行左右交替注水,船体左右摇晃破冰。破冰船的阻力问题是破冰船设计过程中的关键问题之一,对于破冰船的设计有着决定性的影响。极地破冰船主要用于极地破冰护航。破冰过程中,为减少碎冰对船体的损害,极地破冰船多将船身设计为有利于保护舵和螺旋桨的结构,防止倒车时舵和桨叶被海冰撞坏。极地破冰船两舷侧通常没有减摇装置和突出部分。

3、现有技术中如公开号为cn 114715337 a的专利申请,该申请公开的破冰船,在船首安装破冰轮,破冰时,根据需要调节破冰轮的高度,灵活的调节破冰装置,且故障率较低。又如公开号为cn 113022797 b的专利申请,该申请公开的破冰船,在船尾部安装了一种由多个结构组合的破冰船,在保证极地船舶尾向航行时具备优良的连续破冰能力的同时,还能同时实现航行减阻和辅助排冰,提高破冰效率,适应不同航行需求。现有技术中的破冰船均为在船头或船尾设置破冰装置,船头船尾破冰装置破冰范围不够时,浮冰对船侧造成影响,且破冰装置打碎的浮冰飘至船侧,也会对船体航行产生影响。

技术实现思路

1、发明目的:针对以上缺点,本发明提供一种降低极地船舶在冰区航行时的冰阻力、提高破冰效率减少船冰碰撞过程中船体结构损伤的适用于船舷侧辅助破冰的收缩式航道拓宽装置。

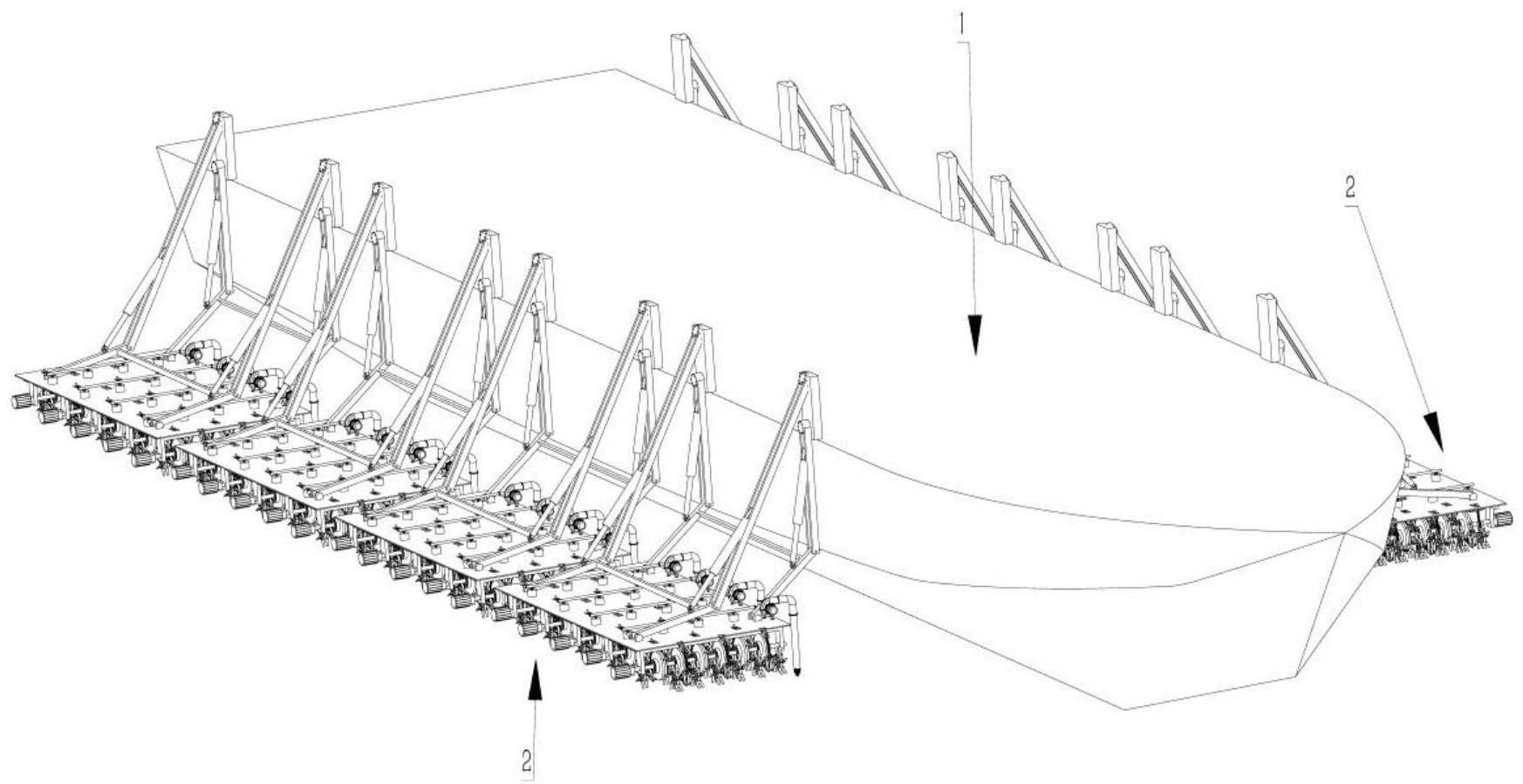

2、技术方案:为解决上述问题,本发明采用一种适用于船舷侧辅助破冰的收缩式航道拓宽装置,包括若干设置于船体的船舷侧的拓宽单元,所述拓宽单元包括底板、连接底板与船舷侧的收缩装置、设置于底板上的喷水装置和设置于底板底部的若干破冰单元,所述收缩装置将与船体侧面平行的底板下放至船舷侧与水平面平行,或将与水面平行的底板收回至船体侧面,所述破冰单元包括若干破冰刀和驱动破冰刀转动的驱动装置,底板与水平面平行时,破冰刀接触冰面;所述喷水装置包括若干喷水单元,喷水单元包括设置于船舷侧的吸水管、若干喷水管和吸水泵,吸水泵连通吸水管和喷水管,所述底板设置若干喷水孔,喷水管通过喷水孔伸出至破冰刀上方。

3、进一步的,所述吸水泵通过传输管道连接若干喷水管,喷水管与连接管道之间设置增压装置。所述传输管道设置加热装置。

4、进一步的,所述收缩装置包括第一连接杆、第二连接杆、转动杆、第一伸缩杆和第二伸缩杆,所述第一连接杆一端与船体侧面船身铰接,另一端与底板靠近船体的一侧铰接,所述第一伸缩杆一端与船体侧面船身铰接,另一端与第一连接杆的杆身铰接,第一伸缩杆伸缩带动第一连接杆相对船体摆动;所述转动杆一端与船体侧面船身铰接,另一端与第二连接杆一端铰接,第二连接杆另一端与底板远离船体的一侧铰接,所述第二伸缩杆一端与转动杆的杆身铰接、第二伸缩杆另一端与第二连接杆的杆身铰接;所述第一伸缩杆伸长、第二伸缩杆缩短时,底板收回与船体侧面平行,转动杆紧靠船体侧面,所述第一伸缩杆缩短、第二伸缩杆伸长时,底板下放至与水平面平行。

5、进一步的,所述破冰单元的驱动装置包括驱动电机、依次设置于驱动电机输出轴上的若干传动齿轮箱,驱动电机输出轴延伸方向平行于底板所在平面,若干破冰单元的驱动电机输出轴相互平行,所述传动齿轮箱包括与驱动电机输出轴固定连接的主动齿轮、与主动齿轮啮合的从动齿轮,从动齿轮与破冰刀轮同轴固定连接,破冰刀轮周向设置若干破冰刀,驱动电机驱动主动齿轮转动,主动齿轮带动从动齿轮转动,从而带动破冰刀轮转动,破冰刀轮转动时,破冰刀进行破冰。

6、进一步的,所述从动齿轮同轴固定连接两个破冰刀轮,两个破冰刀轮设置于从动齿轮两侧,从动齿轮啮合于主动齿轮的第一侧或第二侧,主动齿轮的第一侧和第二侧关于竖直方向对称,从动齿轮啮合于主动齿轮第一侧和从动齿轮啮合于主动齿轮第二侧的传动齿轮箱沿驱动电机输出轴交替排列。所述传动齿轮箱与底板之间连接减震弹簧。

7、进一步的,所述底板上设置距离传感器、温度传感器以及红外感应摄像机。

8、有益效果:本发明相对于现有技术,其显著优点是在船舷侧设置灵活自由收缩的破冰装置,实现海冰破碎与航道拓宽,拓展破冰船的破冰能力,喷水装置将切割的海冰向两侧排开,能够辅助排冰和减少舷侧与碎冰的碰撞,减少冰阻力,提高破冰效率,提高了极地船舶冰区航行安全和效率。

技术特征:

1.一种适用于船舷侧辅助破冰的收缩式航道拓宽装置,其特征在于,包括若干设置于船体的船舷侧的拓宽单元(2),所述拓宽单元(2)包括底板(2-4)、连接底板与船舷侧的收缩装置(2-3)、设置于底板上的喷水装置(2-2)和设置于底板底部的若干破冰单元(2-1),所述收缩装置(2-3)将与船体侧面平行的底板(2-4)下放至船舷侧与水平面平行,或将与水面平行的底板收回至船体侧面,所述破冰单元(2-1)包括若干破冰刀(2-1-3-2)和驱动破冰刀转动的驱动装置,底板(2-4)与水平面平行时,破冰刀(2-1-3-2)接触冰面;所述喷水装置(2-2)包括若干喷水单元,喷水单元包括设置于船舷侧的吸水管(2-2-1)、若干喷水管(2-2-5)和吸水泵(2-2-2),吸水泵(2-2-2)连通吸水管(2-2-1)和喷水管,所述底板(2-4)设置若干喷水孔,喷水管通过喷水孔伸出至破冰刀上方。

2.根据权利要求1所述的收缩式航道拓宽装置,其特征在于,所述吸水泵通过传输管道(2-2-3)连接若干喷水管(2-2-5),喷水管与连接管道之间设置增压装置(2-2-4)。

3.根据权利要求2所述的收缩式航道拓宽装置,其特征在于,所述传输管道(2-2-3)设置加热装置。

4.根据权利要求1所述的收缩式航道拓宽装置,其特征在于,所述收缩装置包括第一连接杆(2-3-7)、第二连接杆(2-3-3)、转动杆(2-3-1)、第一伸缩杆(2-3-6)和第二伸缩杆(2-3-2),所述第一连接杆(2-3-7)一端与船体侧面船身铰接,另一端与底板靠近船体的一侧铰接,所述第一伸缩杆(2-3-6)一端与船体侧面船身铰接,另一端与第一连接杆(2-3-7)的杆身铰接,第一伸缩杆(2-3-6)伸缩带动第一连接杆(2-3-7)相对船体摆动;所述转动杆(2-3-1)一端与船体侧面船身铰接,另一端与第二连接杆(2-3-3)一端铰接,第二连接杆(2-3-3)另一端与底板远离船体的一侧铰接,所述第二伸缩杆(2-3-2)一端与转动杆(2-3-1)的杆身铰接、第二伸缩杆(2-3-2)另一端与第二连接杆(2-3-3)的杆身铰接;所述第一伸缩杆(2-3-6)伸长、第二伸缩杆(2-3-2)缩短时,底板收回与船体侧面平行,转动杆(2-3-1)紧靠船体侧面,所述第一伸缩杆(2-3-6)缩短、第二伸缩杆(2-3-2)伸长时,底板下放至与水平面平行。

5.根据权利要求1所述的收缩式航道拓宽装置,其特征在于,所述破冰单元的驱动装置包括驱动电机(2-1)、依次设置于驱动电机(2-1)输出轴上的若干传动齿轮箱,驱动电机(2-1)输出轴延伸方向平行于底板(2-4)所在平面,若干破冰单元的驱动电机输出轴相互平行,所述传动齿轮箱(2-1-3)包括与驱动电机(2-1)输出轴固定连接的主动齿轮、与主动齿轮啮合的从动齿轮,从动齿轮与破冰刀轮(2-1-5)同轴固定连接,破冰刀轮周向设置若干破冰刀,驱动电机驱动主动齿轮转动,主动齿轮带动从动齿轮转动,从而带动破冰刀轮转动,破冰刀轮转动时,破冰刀进行破冰。

6.根据权利要求5所述的收缩式航道拓宽装置,其特征在于,所述从动齿轮同轴固定连接两个破冰刀轮(2-1-5),两个破冰刀轮设置于从动齿轮两侧,从动齿轮啮合于主动齿轮的第一侧或第二侧,主动齿轮的第一侧和第二侧关于竖直方向对称,从动齿轮啮合于主动齿轮第一侧和从动齿轮啮合于主动齿轮第二侧的传动齿轮箱沿驱动电机输出轴交替排列。

7.根据权利要求5所述的收缩式航道拓宽装置,其特征在于,所述传动齿轮箱(2-1-3)与底板(2-4)之间连接减振弹簧(2-1-4)。

8.根据权利要求1所述的收缩式航道拓宽装置,其特征在于,所述底板上设置距离传感器、温度传感器以及红外感应摄像机。

9.根据权利要求1所述的收缩式航道拓宽装置,其特征在于,船体两侧均设置若干拓宽单元。

技术总结

本发明公开了一种适用于船舷侧辅助破冰的收缩式航道拓宽装置,包括若干设置于船舷侧的拓宽单元,拓宽单元包括底板、收缩装置、喷水装置和若干破冰单元,收缩装置将位于船体侧面的底板下放或收回,破冰单元包括若干破冰刀和驱动破冰刀转动的驱动装置;喷水装置包括若干喷水单元,喷水单元包括设置于船舷侧的吸水管、若干喷水管和吸水泵,吸水泵连通吸水管和喷水管,底板设置若干喷水孔,喷水管通过喷水孔伸出至破冰刀上方。在船舷侧设置灵活自由下放和收回的破冰装置,拓展破冰船的破冰能力,喷水装置将切割的海冰向两侧排开,能够辅助排冰和减少舷侧与碎冰的碰撞,减少冰阻力,提高破冰效率,提高了极地船舶冰区航行安全和效率。

技术研发人员:李志富,张金龙,石玉云,隆斯达

受保护的技术使用者:江苏科技大学

技术研发日:

技术公布日:2024/1/12

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!