一种船舶的支撑底座的制作方法

本技术涉及船舶设备,具体来说,涉及一种船舶的支撑底座。

背景技术:

1、船舶或者其他海洋设施大部分需要定期上岸维护,其中多数需要借助于船坞来实现,船舶驶入注水的船坞后关闭坞门,船坞排水使船舶在坞内坐底,从而进行维护作业。

2、然而,现有的用于支撑船舶的支撑底座,大多以平面为主,面对底部线型比较特殊的船舶,受坞墩排布位置、高度的误差,以及船舶定位误差的影响,很难做到贴合准确,会造成船舶底面受力不均产生变形损坏。船舶重量较大情况下,因为坞墩和船坞底面接触面积较小,单个坞墩受力较大时甚至会造成船坞底面负载超限,造成安全隐患。

技术实现思路

1、本实用新型的目的在于提供一种船舶的支撑底座,以解决现有的用于支撑船舶的支撑底座无法适用于底部线型比较特殊的船舶,导致因为坞墩和船坞底面接触面积较小,单个坞墩受力较大时甚至会造成船坞底面负载超限,造成安全隐患的技术问题。

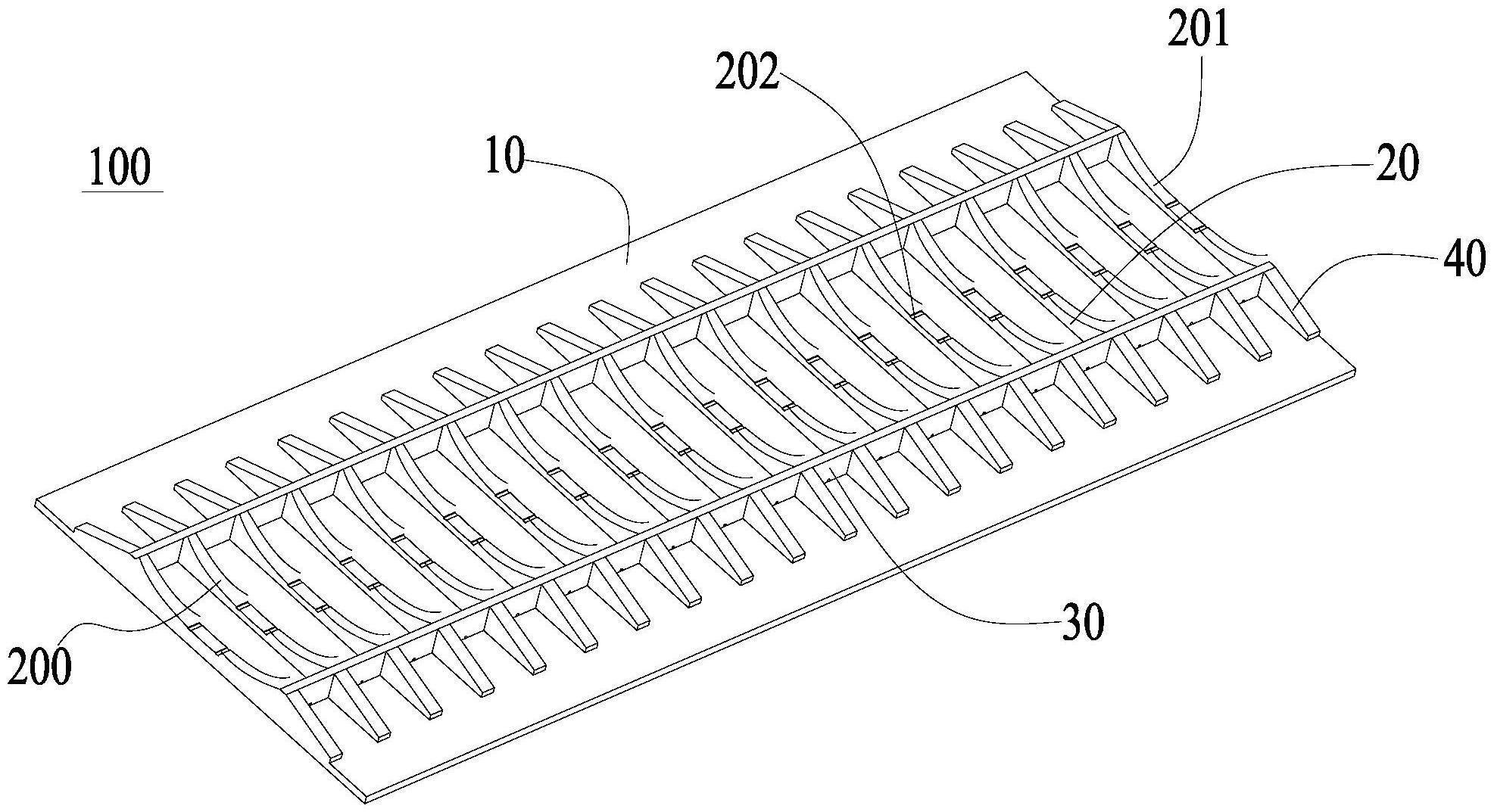

2、为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种船舶的支撑底座,应用于具有圆弧底部线型的船舶上,所述船舶的支撑底座包括:

3、基底,所述基底放置于船坞底板上,形成第一承重结构;

4、多个支撑梁,多个所述支撑梁沿第一方向间隔排布,在所述第一方向上,所述支撑梁上开设有弧形结构的凹槽,所述凹槽的槽口表面为支撑面,所述支撑面用于与船舶底部抵接贴合,所述支撑面的弧形半径尺寸与支撑梁的长度之间的比例为8.5:7;

5、第一加强梁,在所述第一方向上,相邻的两个所述支撑梁之间设置有所述加强梁。

6、进一步的,所述船舶的支撑底座还包括:

7、第二加强梁,在所述支撑梁的长度方向上的两端均设置有第二加强梁,所述第二加强梁设置于所述基底上。

8、进一步的,在所述第一方向上,所述第二加强梁呈直角梯形结构,所述第二加强梁的下底所在平面设置于所述基底上,所述第二加强梁的短边所在平面与所述支撑梁相背离。

9、进一步的,所述支撑面的中部位置开设至少有流水槽,所述流水槽的槽底高于所述基底所在平面。

10、进一步的,所述船舶的支撑底座还包括:

11、排水管,所述排水管设置于所述基底上,且贯穿所述第一加强梁;

12、在所述第一加强梁的长度方向上,所述排水管位于所述第一加强梁的中部位置。

13、进一步的,所述船舶的支撑底座还包括:

14、防护板,所述防护板设置于所述支撑面的表面,所述防护板用于与所述船舶的底部软接触。

15、进一步的,所述船舶的支撑底座还包括:

16、液压升降装置,所述液压升降装置设置于所述基底上,所述支撑梁设置于所述液压升降装置上;

17、其中,所述液压升降装置的数量、位置与所述支撑梁的数量、位置一一对应。

18、进一步的,所述船舶的支撑底座还包括:

19、限位卡块,所述限位卡块竖直设置于所述基底上,多个所述支撑梁形成支撑平台,所述限位卡块位于所述支撑平台长度方向的一端,以用于限制船舶的船头或船尾。

20、进一步的,所述支撑面上,且沿所述支撑面的弧形方向设置有引水槽,所述引水槽位于所述支撑面的中部位置。

21、进一步的,所述防护板背离所述支撑面的平面设置有滚轮,所述滚轮的可在所述第一方向上滚动。

22、进一步的,所述船舶的支撑底座还包括:

23、应力传感器,所述应力传感器埋设于所述支撑梁内;

24、位移传感器,所述位移传感器埋设于所述基底内。

25、与现有技术相比,本申请具有如下技术效果:

26、对于底部线型为非平面的船舶,这类船舶的底部一般是具有一定弧形的面,当该类船舶需要定期上岸维护,则需要具备足以安全支撑的平台。为了便于描述本申请的实施例,设定船舶底部的线型平面为弧形面。本申请的支撑底座,具有第一承重结构,该承重结构为基底,且设置在船坞底板上,用于承载船舶,避免船坞受损。在基底上,设置多个支撑梁,支撑梁的数量可根据船舶的重量以及长度计算得出。多个支撑梁在第一方向上间隔排布,第一方向为船舶的长度方向,如此,船舶负载经由支撑梁传递至基底,均匀分散至基底,满足船坞底板支撑强度要求。为了使本申请支撑底座与船坞接触面积增加,且能够满足船坞底板的承载限制,适用于底部线型为弧形且重量较大的船舶进坞支撑需求,在第一方向上,支撑梁上开设弧形的凹槽,使支撑梁的形状呈“u”形。凹槽的槽口表面为支撑面,用于贴合抵接船舶的底部弧形面,防止船舶底部因受力不均应力集中造成损坏。

27、值得一提的是,为了确保船舶底部受力均匀,弧形支撑梁的宽度和数量根据设计负载计算得出,且支撑面的弧形半径尺寸与支撑梁的长度之间的比例为8.5:7,确保船舶底部接触位置受力满足结构强度要求。

技术特征:

1.一种船舶的支撑底座,其特征在于,应用于具有圆弧底部线型的船舶上,所述船舶的支撑底座包括:

2.根据权利要求1所述的船舶的支撑底座,其特征在于,所述船舶的支撑底座还包括:

3.根据权利要求2所述的船舶的支撑底座,其特征在于,在所述第一方向上,所述第二加强梁呈直角梯形结构,所述第二加强梁的下底所在平面设置于所述基底上,所述第二加强梁的短边所在平面与所述支撑梁相背离。

4.根据权利要求1所述的船舶的支撑底座,其特征在于,所述支撑面的中部位置开设至少有流水槽,所述流水槽的槽底高于所述基底所在平面。

5.根据权利要求1所述的船舶的支撑底座,其特征在于,所述船舶的支撑底座还包括:

6.根据权利要求1所述的船舶的支撑底座,其特征在于,所述船舶的支撑底座还包括:

7.根据权利要求1所述的船舶的支撑底座,其特征在于,所述船舶的支撑底座还包括:

8.根据权利要求1所述的船舶的支撑底座,其特征在于,所述船舶的支撑底座还包括:

9.根据权利要求1所述的船舶的支撑底座,其特征在于,所述支撑面上,且沿所述支撑面的弧形方向设置有引水槽,所述引水槽位于所述支撑面的中部位置。

10.根据权利要求6所述的船舶的支撑底座,其特征在于,所述防护板背离所述支撑面的平面设置有滚轮,所述滚轮的可在所述第一方向上滚动。

11.根据权利要求1-10中任一项所述的船舶的支撑底座,其特征在于,所述船舶的支撑底座还包括:

技术总结

本技术公开了一种船舶的支撑底座,其中,包括基底、支撑梁、第一加强梁。申请的支撑底座,具有第一承重结构,该承重结构为基底,且设置在船坞底板上,用于承载船舶,避免船坞受损。多个支撑梁在第一方向上间隔排布,第一方向为船舶的长度方向,如此,船舶负载经由支撑梁传递至基底,均匀分散至基底,满足船坞底板支撑强度要求。为了使本申请支撑底座与船坞接触面积增加,且能够满足船坞底板的承载限制,适用于底部线型为弧形且重量较大的船舶进坞支撑需求,在第一方向上,支撑梁上开设弧形的凹槽,使支撑梁的形状呈“U”形。凹槽的槽口表面为支撑面,用于贴合抵接船舶的底部弧形面,防止船舶底部因受力不均应力集中造成损坏。

技术研发人员:朱小东,周东荣,罗毅,李友钦,巩龙辉

受保护的技术使用者:上海辰悦海洋技术有限公司

技术研发日:20230516

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!