一种飞机襟翼的制作方法

1.本实用新型涉及飞机高升力系统领域,尤其涉及一种具有降噪结构的飞机襟翼。

背景技术:

2.大型客机的外部噪声水平是“环保性”的核心指标,也是适航取证的重要评价标准。国际民航组织的噪声适航条例规定了飞机进场和起飞的噪声控制标准。自2017年12月起,欧洲和美国已经开始实施第五阶段民机噪声适航条例,要求累计噪声裕度比第四阶段的标准进一步降低7epndb。这项条款适用于2017年12月31日后申请适航合格证的机型,给我国c919大型客机和cr929远程宽体客机的适航取证提出了更加严苛的要求。飞机外部噪声主要来自于发动机和飞机机体。襟翼侧缘是飞机机体噪声的重要来源,属于典型的流动发声问题。飞机襟翼的主要作用是为了改善飞机低速特性,提高飞机起飞和着陆时的气动性能,保障飞机起飞和着陆时的稳定性和安全性。但是飞机襟翼打开时,在襟翼侧缘会产生强烈的气动噪声辐射,形成襟翼侧缘噪声。

3.襟翼侧缘噪声的主要机理是:由于飞机襟翼上下表面存在很大的压力差,因此在襟翼侧缘形成了高强度的侧缘双涡结构,侧缘双涡流动结构的自身不稳定性以及双涡结构与襟翼固体壁面的干扰和撞击,诱导产生强烈的非定常表面脉动压力,这些强烈的表面脉动压力会向外辐射噪声,这部分噪声主要集中于高频范围;此外常规襟翼侧缘多是直角边缘,很容易和双涡流动结构发生声散射,也会产生非常强烈的辐射噪声,这部分噪声主要集中在低频范围。

4.襟翼侧缘噪声控制的主要思想是弱化襟翼侧缘涡系结构和减弱涡系结构与壁面之间的相互作用。目前主要有被动控制技术和主动控制技术。被动控制技术通过改变和修改侧缘构型来降低噪声,包括(1)加装多孔材料;(2)襟翼侧缘安装围栏(类似于翼梢小翼),襟翼侧缘围栏可以增加侧缘剪切层的稳定性,避免侧缘涡系结构与尖锐侧缘的相互干扰,且能延迟涡系结构的融合;(3)采用柔性材料构型连续型线方法消除襟翼侧缘,使襟翼与主翼光滑地连接,从而消除侧缘处的剪切涡系结构,改变襟翼侧缘处的展向升力的不连续,从根本上消除襟翼侧缘噪声。主动控制技术包括通过向侧缘流场吹入高速气流,将涡系吹离壁面来降低噪声强度,但是该方法降噪效果有限,而且结构复杂,需要额外增加能量。目前襟翼侧缘噪声控制技术仍然不成熟,制约了大型客机整机噪声的进一步降低。

5.经过对现有技术的检索发现,和本发明提供的方案比较接近的技术如下:

6.专利文献1:cn101454202a,公开了一种降噪用后缘襟翼,通过对后缘襟翼的外侧缘部的中段结构进行裁剪而形成彼此不连通的若干部分,形成上下翼面之间的空气通路,使得襟翼侧缘噪声降低。该方案开孔面积很大,巡航中空气通路会产生显著的气流分离,会导致很高的阻力。

7.专利文献2:2020116272656公开了一种后缘襟翼,该后缘襟翼在襟翼主体的外侧缘部的中段部分形成有将襟翼主体的上翼面及下翼面之间贯穿的一个或多个空气通路,空气通路向翼长方向外侧开口,并且在空气通路中填充有多孔介质。但是上下贯穿的开孔方

式会导致大量的气动损失,而且多孔介质在飞机实际使用中,严苛的飞行环境容易造成多孔介质堵塞,达不到气流通过的目的,这样控制效果就会大大降低,也增加了维护成本。

8.因此,需要一种能够在降低襟翼侧缘气动噪声的同时,又满足降低气动损失、减小巡航阻力且结构简单的飞机襟翼。

技术实现要素:

9.本实用新型提供一种飞机襟翼,以解决现有技术存在的气动损失大、巡航阻力大、结构复杂等问题。

10.本实用新型实施例提供一种飞机襟翼,不包括提供空气射流的致动结构,其特征在于,所述飞机襟翼包括至少一个侧缘开口,所述侧缘开口连接一个或多个空气通路;所述空气通路贯穿所述襟翼的第一表面和第二表面,在第一表面上形成第一侧缘开口,在第二表面上形成第二侧缘开口;所述第一表面和所述第二表面其中之一为襟翼的侧表面,所述第一侧缘开口和第二侧缘开口其中之一为侧表面开口。所述侧缘包括襟翼侧边缘和/或靠近襟翼侧边缘的部位。所述襟翼侧边缘包括所述襟翼外侧边缘和/或靠近襟翼外侧边缘的部位。因为襟翼侧缘涡系结构大都集中在襟翼侧表面,所以襟翼侧缘侧表面是噪声源的主要来源区域,在侧表面开口能够降低这些涡系结构的强度,意味着在侧表面开口效果更好。

11.所述襟翼在工作状态下,所述第一表面压力大于所述第二表面压力。所述工作状态,包括起飞、降落等需要提高升力的情形。在压力分布上,第一表面压力大于第二表面,空气通路贯穿所述襟翼的第一表面和第二表面,这样在降噪的同时还可以降低气动损失,对升力影响更小。

12.所述第一侧缘开口的截面积大于所述第二侧缘开口的截面积。由于第一表面压力大于第二表面,第一表面和第二表面存在压力差,因此所述第一表面上的所述第一侧缘开口形成吸气槽,所述第二表面上的所述第二侧缘开口形成吹气槽,吸气槽是空气进入空气通路的进气口,吹气槽是空气流出空气通路的出气口。吸气槽截面面积大于所述吹气槽截面面积,吸气槽会对第一表面即高压表面处的高压气流起到稳定的作用,吹气槽则会产生明显的强射流,所述强射流正对襟翼侧缘涡系结构的核心区域,因此所述强射流能更好地将襟翼侧缘涡系结构吹离襟翼表面,同时减弱襟翼侧缘涡系结构与壁面的相互作用,也能更有效地耗散襟翼侧缘涡系结构。

13.一个所述侧表面开口的截面积占所述襟翼的侧表面总面积的1%以上。

14.所述侧表面开口的截面积总和占所述襟翼的侧表面总面积的5%~30%。

15.所述第二侧缘开口截面积总和占所述第一侧缘开口截面积总和的5%~20%,所述第一侧缘开口为所述侧表面开口。

16.所述第一侧缘开口截面积总和是所述第二侧缘开口截面积总和的5~15倍,所述第二侧缘开口为所述侧表面开口。降噪效果主要取决于空气通路中的气流速度和流量。因为空气通路连接了高压区和低压区,两个区域的压力差决定了空气通路中的气流速度。空气通路的尺寸决定了流量。因此尺寸越大,降噪效果越好,但是尺寸不宜过大,会破坏襟翼结构。

17.所述多个空气通路彼此不连通。

18.所述第一侧缘开口和第二侧缘开口的形状不同。

19.所述至少一个侧缘开口位于襟翼前缘;所述至少一个侧缘开口位于襟翼外侧缘前缘。所述襟翼前缘包括襟翼侧缘前缘部位,所述襟翼侧缘前缘部位包括所述襟翼外侧缘前缘和/或靠近所述襟翼外侧缘前缘的部位。侧缘开口开在襟翼侧缘前缘,是根据襟翼侧缘的流动结构,襟翼侧缘涡系结构是从襟翼侧缘前缘产生,然后在向下游流动过程中不断发展变大变强。因此控制涡系结构产生源头才能达到更好的控制襟翼侧缘流动结构,进而更好地控制襟翼侧缘噪声。

20.该实用新型的有益效果:

21.本实用新型实施例选择在襟翼侧表面开口,是因为侧表面在襟翼侧缘涡系结构的产生和发展过程中起着非常重要的作用,而不贯穿襟翼上下表面,可以在降噪的同时减小气动损失。

22.本实用新型实施例不需要额外的气流控制装置和气流供应装置,结构简单。在飞机起飞或者降落阶段,襟翼侧缘打开,襟翼侧缘上的载荷相对较强,因此此时空气通路两侧的压差较大,空气通路的降噪效果更好。在飞机巡航阶段,襟翼收起,此时襟翼侧缘上的载荷较小,空气通路两侧的压差较小,所以巡航阻力小。

23.本实用新型实施例的空气通路中不需要填充多孔介质,因为多孔介质在飞机实际使用中,严苛的飞行环境容易造成多孔介质堵塞,以致于达不到气流通过的目的,控制效果就会大大降低,还会增加维护成本,而本发明的空气通路构造方式对气动性能,即升力和阻力的影响更小,因此不需要填充多孔介质。

24.本实用新型的空气通路不但能降低襟翼侧缘噪声,还能减弱襟翼侧缘局部壁面上的脉动压力载荷,因为过大的壁面压力载荷会导致襟翼抖振,会影响飞机安全飞行,严重情况下会破坏襟翼结构,所以本发明能够提高飞机的安全性。

附图说明

25.为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对本实用新型实施例的描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例。

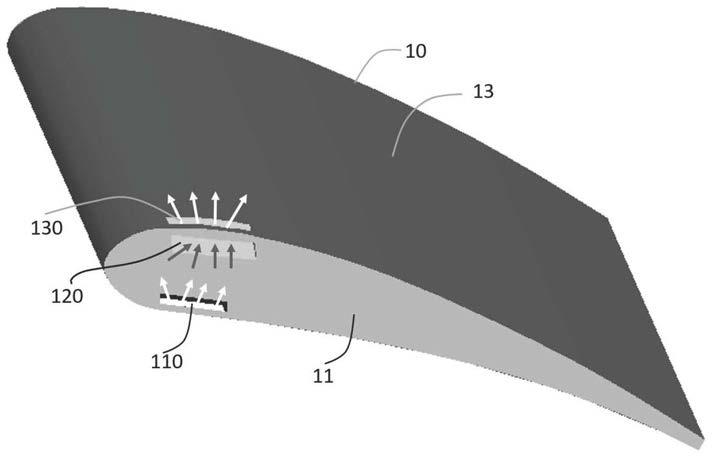

26.图1是本实用新型实施例1的襟翼外侧缘上表面和侧表面结构示意图;

27.图1中:10-襟翼;13-上表面;11-侧表面;120-吸气槽;130-吹气槽;110-吹气槽;

28.图2是本实用新型实施例1的襟翼外侧缘下表面和侧表面结构示意图;

29.图2中:10-襟翼;15-下表面;11-侧表面;140-吸气槽;110-吹气槽;120-吸气槽;

30.图3是本实用新型实施例1的襟翼外侧缘横截面示意图;

31.图3中:10-襟翼;15-下表面;11-侧表面;13-上表面;

32.图4是本实用新型实施例2的襟翼外侧缘示意图;

33.图5是本实用新型实施例3的襟翼侧缘与普通襟翼侧缘的结构对比图;

34.图6是本实用新型实施例3的襟翼侧缘与普通襟翼侧缘的脉动压力均方根云图;

35.图7是本实用新型实施例3的襟翼侧缘与普通襟翼侧缘的平均压力分布云图;

36.图8是本实用新型实施例3的襟翼侧缘和与普通襟翼侧缘以襟翼侧缘正下方作为观测点得到的噪声频谱图。

具体实施方式

37.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,然而,应当理解的是,这里所披露的实施方式仅仅是本实用新型的典型例子而已,其可体现为各种形式。因此,这里披露的具体细节不被认为是限制性的,而仅仅是作为权利要求的基础以及作为用于教导本领域技术人员以实际中任何恰当的方式不同地应用本发明的代表性的基础,包括采用这里所披露的各种特征并包括这里可能没有披露的特征。

38.应当注意到,在本文中,用于揭示所披露实施方式的各个部分的结构和动作的方向标识,诸如上表面、下表面、向内、向外等等,并不是绝对的,而是相对的。当所揭露实施方式的各个部分位于图中所示位置时,这些表示是合适的。如果所披露实施方式的位置或者参照系改变,这些表示也要根据所披露实施方式的位置或者参照系的改变而发生改变。

39.下面结合附图对本实用新型的实施例提供的飞机襟翼的结构进行描述,其中相同的参考标记标识相同的元件。

40.本实用新型实施例提供一种飞机襟翼,其包括:可展开的襟翼10,所述的襟翼10具有上表面13、侧表面11和下表面15,以及位于襟翼外侧缘附近的至少一个侧缘开口,该侧缘开口连接空气通路,空气通路贯穿所述襟翼的第一表面和第二表面,第一表面压力大于第二表面压力。

41.实施例1

42.本实用新型一个具体实施例提供了一种飞机襟翼,图1和图2是此具体实施例的襟翼外侧缘部示意图。由于本实用新型实施例的空气通路连接第一表面和第二表面,第一表面压力大于第二表面压力,已知襟翼下表面压力》襟翼侧表面压力》襟翼上表面压力,所以本实施例的空气通路连接襟翼的下表面和侧表面或连接襟翼的侧表面和上表面,该优选实施例中有两个空气通路,一个空气通路连接襟翼上表面13和侧表面11,在襟翼上表面13上形成吹气槽130,即连接空气通路的第二侧缘开口,在襟翼侧表面11上形成吸气槽120,即连接空气通路的第一侧缘开口;另一个空气通路连接襟翼下表面15和侧表面11,在襟翼下表面15上形成吸气槽140,即连接空气通路的第一侧缘开口,在襟翼侧表面11上形成吹气槽110,即连接空气通路的第二侧缘开口,在侧表面、上表面及下表面的第一侧缘开口和/或第二侧缘开口形状为方形,此实施例的襟翼外侧缘部横截面如图3所示。襟翼下表面15上的吸气槽140和侧表面11上的吸气槽120,会对襟翼下表面15和侧表面11处的高压气流起到稳定的作用,降低襟翼侧缘涡系结构的强度。此外襟翼上表面13上的吹气槽130和侧表面11上的吹气槽110处会形成强射流,增强襟翼侧缘涡系结构的耗散,也会将襟翼侧缘涡系结构吹离襟翼侧缘表面,降低襟翼侧缘涡系结构与襟翼侧缘表面之间的相互作用。最终达到降低襟翼侧缘噪声的效果。

43.实施例2

44.本实用新型一个具体实施例提供了一种飞机襟翼,图4是此具体实施例的襟翼外侧缘部示意图,该实施例中具有一个空气通路,贯穿连接襟翼侧表面和下表面,侧缘开口在侧表面和下表面的形状为方形。

45.实施例3

46.本实用新型一个具体实施例提供了一种飞机襟翼,该实施例中具有一个空气通

路,所述空气通路连接高压表面和低压表面,在此实施例中所述空气通路连接襟翼下表面和侧表面,连接所述空气通路的侧表面的第二侧缘开口的形状为长条形,下表面的第一侧缘开口的形状为长方形。图5是普通襟翼侧缘和实施例3襟翼侧缘的几何形状对比图。对实施例3的襟翼采用数值仿真手段进行降噪效果评估,图6是普通襟翼侧缘和实施例3襟翼侧缘的脉动压力均方根云图,图7是普通襟翼侧缘和实施例3襟翼侧缘的平均压力分布云图。从图6和图7可得出,连接襟翼侧缘的下表面和侧表面的空气通路,明显改变了襟翼表面脉动压力分布,实施例3的襟翼侧缘的脉动压力明显得到了抑制,这不仅能降低襟翼侧缘的载荷,同时也会降低襟翼侧缘辐射的噪声,空气通路还降低了襟翼侧缘尾缘上的压力幅值。因此远场的襟翼侧缘噪声也得到降低。图8为普通襟翼侧缘和实施例3的襟翼侧缘以襟翼侧缘正下方作为观测点得到的噪声频谱。可得出,实施例3襟翼侧缘明显降低了襟翼侧缘噪声,尤其在低频范围,噪声降低大约5db。

47.本实用新型对空气通路数量无限制,但是空气通路数量太多会影响襟翼结构,所以在本实用新型提供的实施例中,所述空气通路的数量为1个以上,4个以下,优选地为2个。所述侧缘开口在侧表面或上表面或下表面的开口形状可以是任意的,包括方形、圆形、条形。一个所述侧表面开口的截面积占所述襟翼的侧表面总面积的1%以上。所述侧表面开口的截面积总和占所述襟翼的侧表面总面积的5%~30%。所述第二侧缘开口截面积总和占所述第一侧缘开口截面积总和的5%~20%,所述第一侧缘开口为所述侧表面开口。所述第一侧缘开口截面积总和是所述第二侧缘开口截面积总和的5~15倍,所述第二侧缘开口为所述侧表面开口。

48.本实用新型的技术内容和技术特点已揭示如上,以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制。本实用新型提供的襟翼可以在降噪的同时减小气动损失,并且不需要额外的气流控制装置和气流供应装置,因此结构简单,而且不但能降低襟翼侧缘噪声,还能减弱襟翼侧缘局部壁面上的脉动压力载荷,提高飞机的安全性。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1