一种瓶体把手的制作方法

1.本实用新型涉及容器配件领域,具体涉及一种瓶体把手。

背景技术:

2.当今社会上的矿泉水瓶、食用油桶等等体量较大的瓶体,往往会设置提把,其中提把包括以下三种:一种套于瓶口位置、一种与瓶体一体吹塑固定、另一种则是在瓶体吹制时预留提把安装位,然后将提把的上扣合部及下扣合部扣于提把安装位上实现提把与瓶体的对接,该对接方式虽然能满足日常使用需求,但是在瓶体受压、提把大负荷承重时,容易导致提把与瓶体的对接分离,因此其可靠性还存在一定的缺陷。

技术实现要素:

3.基于上述问题,本实用新型目的在于提供一种承载能力强,对接牢固,安装方便的瓶体把手。

4.针对以上问题,提供了如下技术方案:一种瓶体把手,包括提把体,所述提把体上设有用于与瓶体对接扣合的上扣合部及下扣合部,所述下扣合部末端设有在提把体与瓶体对接时,往远离瓶体轴心方向向上弯折的勾状部。

5.上述结构中,对实际使用过程中的受力部位进行分析得出,提把体在与瓶体对接后,瓶体内装满液体介质时,手握提把体移动瓶体,提把体上方的上扣合部与瓶体相抵挤压,而提把体下方的下扣合部会因瓶体自重下坠以及提把体的变形导致下扣合部与瓶体卡合对接处产生退缩分离趋势,在遇到颠簸,受压等情况时,就极容易造成下扣合部率先从瓶体用于与下扣合部卡合的部位抽出导致下扣合部与瓶体分离,在下扣合部与瓶体分离后紧接着失去重心的瓶体会歪斜进而造成上扣合部也与瓶体发生脱离,综上所述,只有解决下扣合部与瓶体之间的退缩分离问题,才可有效提高提把体与瓶体之间的连接强度的可承受负载的能力;本方案中在下扣合部的末端设置往远离瓶体轴心方向向上弯折的勾状部,使下扣合部与瓶体卡合时,能与瓶体在吹制时预留用于与勾状部适配的下对接部对接,从而克服下扣合部在提把体承受较大重量的瓶体时能勾住瓶体,杜绝下扣合部相对于瓶体退缩分离的情况发生,从而有效保证两者的连接强度及承载能力。

6.本实用新型进一步设置为,所述上扣合部上端往远离瓶体轴心方向倾斜。

7.上述结构中,上扣合部上端往远离瓶体轴心方向倾斜的倾斜角度优选为25度。

8.本实用新型进一步设置为,所述下扣合部下端往远离瓶体轴心方向倾斜。

9.上述结构中,下扣合部下端往远离瓶体轴心方向倾斜的倾斜角度优选为15度。

10.本实用新型进一步设置为,所述上扣合部的倾斜角度大于下扣合部。

11.上述结构中,在提把体安装时,先将下扣合部与瓶体的下对接部对接,而后将上扣合部贴近瓶体,通过倾斜设置的上扣合部使上扣合部滑入瓶体的上对接部内实现连接,因此上扣合部的倾斜角度大于下扣合部可有效减少上扣合部滑入瓶体的上对接部时的阻力。

12.本实用新型进一步设置为,所述上扣合部延伸长度为5mm

‑

15mm;所述下扣合部延

伸长度为5mm

‑

15mm。

13.上述结构中,所述上扣合部及下扣合部的延伸长度均优选为10mm。

14.本实用新型的有益效果:对实际使用过程中的受力部位进行分析得出,提把体在与瓶体对接后,瓶体内装满液体介质时,手握提把体移动瓶体,提把体上方的上扣合部与瓶体相抵挤压,而提把体下方的下扣合部会因瓶体自重下坠以及提把体的变形导致下扣合部与瓶体卡合对接处产生退缩分离趋势,在遇到颠簸,受压等情况时,就极容易造成下扣合部率先从瓶体用于与下扣合部卡合的部位抽出导致下扣合部与瓶体分离,在下扣合部与瓶体分离后紧接着失去重心的瓶体会歪斜进而造成上扣合部也与瓶体发生脱离,综上所述,只有解决下扣合部与瓶体之间的退缩分离问题,才可有效提高提把体与瓶体之间的连接强度的可承受负载的能力;本方案中在下扣合部的末端设置往远离瓶体轴心方向向上弯折的勾状部,使下扣合部与瓶体卡合时,能与瓶体在吹制时预留用于与勾状部适配的下对接部对接,从而克服下扣合部在提把体承受较大重量的瓶体时能勾住瓶体,杜绝下扣合部相对于瓶体退缩分离的情况发生,从而有效保证两者的连接强度及承载能力。

附图说明

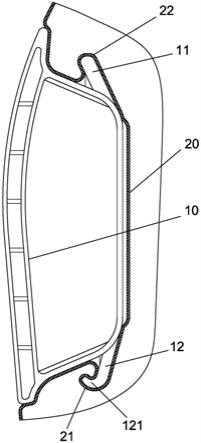

15.图1为本实用新型的立体结构示意图。

16.图2为本实用新型的全剖状态结构示意图。

17.图3为本实用新型与瓶体对接状态的局部剖视结构示意图。

18.图中标号含义:10

‑

提把体;11

‑

上扣合部;12

‑

下扣合部;121

‑

勾状部;20

‑

瓶体;21

‑

下对接部;22

‑

上对接部。

具体实施方式

19.下面结合附图和实施例,对本实用新型的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本实用新型,但不用来限制本实用新型的范围。

20.参考图1至图3,如图1至图3所示的一种瓶体把手,包括提把体10,所述提把体10上设有用于与瓶体20对接扣合的上扣合部11及下扣合部12,所述下扣合部12末端设有在提把体10与瓶体20对接时,往远离瓶体20轴心方向向上弯折的勾状部121。

21.上述结构中,对实际使用过程中的受力部位进行分析得出,提把体10在与瓶体20对接后,瓶体内装满液体介质时,手握提把体10移动瓶体20,提把体10上方的上扣合部11与瓶体20相抵挤压,而提把体10下方的下扣合部12会因瓶体10自重下坠以及提把体10的变形导致下扣合部12与瓶体20卡合对接处产生退缩分离趋势,在遇到颠簸,受压等情况时,就极容易造成下扣合部12率先从瓶体20用于与下扣合部12卡合的部位抽出导致下扣合部12与瓶体20分离,在下扣合部12与瓶体20分离后紧接着失去重心的瓶体20会歪斜进而造成上扣合部11也与瓶体20发生脱离,综上所述,只有解决下扣合部12与瓶体20之间的退缩分离问题,才可有效提高提把体10与瓶体20之间的连接强度的可承受负载的能力;本方案中在下扣合部12的末端设置往远离瓶体20轴心方向向上弯折的勾状部121,使下扣合部12与瓶体20卡合时,能与瓶体20在吹制时预留用于与勾状部121适配的下对接部21对接,从而克服下扣合部12在提把体10承受较大重量的瓶体20时能勾住瓶体20,杜绝下扣合部12相对于瓶体20退缩分离的情况发生,从而有效保证两者的连接强度及承载能力。

22.本实施例中,所述上扣合部11上端往远离瓶体20轴心方向倾斜。

23.上述结构中,上扣合部11上端往远离瓶体20轴心方向倾斜的倾斜角度a1优选为25度。

24.本实施例中,所述下扣合部12下端往远离瓶体20轴心方向倾斜。

25.上述结构中,下扣合部12下端往远离瓶体20轴心方向倾斜的倾斜角度a2优选为15度。

26.本实施例中,所述上扣合部11的倾斜角度大于下扣合部12。

27.上述结构中,在提把体10安装时,先将下扣合部12与瓶体20的下对接部21对接,而后将上扣合部11贴近瓶体20,通过倾斜设置的上扣合部11使上扣合部11滑入瓶体20的上对接部22内实现连接,因此上扣合部11的倾斜角度大于下扣合部12可有效减少上扣合部11滑入瓶体20的上对接部22时的阻力。

28.本实施例中,所述上扣合部11延伸长度l1为5mm

‑

15mm;所述下扣合部12延伸长度l2为5mm

‑

15mm。

29.上述结构中,所述上扣合部11及下扣合部12的延伸长度均优选为10mm。

30.本实用新型的有益效果:对实际使用过程中的受力部位进行分析得出,提把体10在与瓶体20对接后,瓶体内装满液体介质时,手握提把体10移动瓶体20,提把体10上方的上扣合部11与瓶体20相抵挤压,而提把体10下方的下扣合部12会因瓶体10自重下坠以及提把体10的变形导致下扣合部12与瓶体20卡合对接处产生退缩分离趋势,在遇到颠簸,受压等情况时,就极容易造成下扣合部12率先从瓶体20用于与下扣合部12卡合的部位抽出导致下扣合部12与瓶体20分离,在下扣合部12与瓶体20分离后紧接着失去重心的瓶体20会歪斜进而造成上扣合部11也与瓶体20发生脱离,综上所述,只有解决下扣合部12与瓶体20之间的退缩分离问题,才可有效提高提把体10与瓶体20之间的连接强度的可承受负载的能力;本方案中在下扣合部12的末端设置往远离瓶体20轴心方向向上弯折的勾状部121,使下扣合部12与瓶体20卡合时,能与瓶体20在吹制时预留用于与勾状部121适配的下对接部21对接,从而克服下扣合部12在提把体10承受较大重量的瓶体20时能勾住瓶体20,杜绝下扣合部12相对于瓶体20退缩分离的情况发生,从而有效保证两者的连接强度及承载能力。

31.以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变型,上述假设的这些改进和变型也应视为本实用新型的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1