一种含油污泥卸料装置的制作方法

1.本技术涉及石油污物处理领域,特别涉及一种含油污泥卸料装置。

背景技术:

2.在石油开采、集输及炼制过程中会产生大量含油污泥。含油污泥具有组成复杂、含油量变化大、处理难度大等特点,如果将含油污泥未经处理便就地堆放或填埋,不仅对周边环境产生不良影响,而且会造成石油资源的浪费。

3.在含油污泥处理技术中,热解技术具有处理彻底、能回收油气资源、污染气体排放少等优点,因此被认为是最有发展空间和应用前景的含油污泥处理处理技术。由于含油污泥产生地点分散,且含油污泥的性质、性状复杂,所以在收集、储存及处理过程中多采用汽车运输。含油污泥一般由运输车辆直接卸载到地下式含油污泥池中,再由桁车、挖掘机等机械设备送至热解装置。含油污泥的上述送料过程较为繁琐,存在含油污泥泄漏导致土壤及地下水污染的风险,而且含油污泥池占地面积大,建设工期长,建设和维护成本较高。

技术实现要素:

4.鉴于此,本技术提供一种含油污泥卸料装置,能够将含油污泥从运输车辆直接卸载到热解装置。

5.具体而言,包括以下的技术方案:

6.本技术实施例提供一种含油污泥卸料装置,所述装置包括凹槽底座、举升单元、料斗、第一弧形滑轨和第二弧形滑轨;

7.所述举升单元包括可伸缩的第一举升机构、第二举升机构、第三举升机构和第四举升机构,所述第一举升机构的底部、所述第二举升机构的底部、所述第三举升机构的底部和所述第四举升机构的底部均连接在所述凹槽底座上,所述第一举升机构和所述第二举升机构均具有第一升限高度,所述第三举升机构和所述第四举升机构均具有第二升限高度,所述第二升限高度高于所述第一升限高度;

8.所述第一举升机构的顶部和所述第二举升机构的顶部铰接到所述料斗的底部的第一侧,所述第三举升机构的顶部和所述第四举升机构的顶部铰接到所述料斗的底部的第二侧;

9.所述第一弧形滑轨和所述第二弧形滑轨被配置为限制所述料斗的移动轨迹。

10.可选地,所述第一举升机构的底部和所述第二举升机构的底部固定在所述凹槽底座上,所述第三举升机构的底部和所述第四举升机构的底部铰接在所述凹槽底座上。

11.可选地,所述第一举升机构、所述第二举升机构、所述第三举升机构和所述第四举升机构均为液压缸。

12.可选地,所述料斗的第一侧的侧壁从底部起向上并向外倾斜延伸。

13.可选地,所述料斗上连接有滚轮,所述料斗通过所述滚轮沿所述第一弧形滑轨和所述第二弧形滑轨移动。

14.可选地,所述装置还包括第一立柱、第二立柱、第三立柱和第四立柱,所述第一立柱和所述第二立柱具有相同高度,所述第三立柱和所述第四立柱具有相同高度,所述第一立柱和所述第二立柱高于所述第三立柱和所述第四立柱,所述第一弧形滑轨的两端分别与所述第一立柱的顶部和所述第三立柱的顶部连接,所述第二弧形滑轨的两端分别与所述第二立柱的顶部和所述第四立柱的顶部连接。

15.可选地,所述第一立柱与所述第二立柱之间连接有第一横梁,所述第一立柱与所述第三立柱之间和所述第二立柱与所述第四立柱之间均连接有第二横梁。

16.可选地,所述装置还包括第一行程开关、第二行程开关和控制器;

17.所述控制器分别信号连接到所述第一行程开关、所述第二行程开关和液压缸供电线路上的开关;

18.所述第一行程开关设置在所述第一立柱上高度接近所述第一升限高度的位置;

19.所述第二行程开关设置在所述第一弧形滑轨上高度接近所述第二升限高度的位置。

20.可选地,所述料斗的内壁涂覆有亲水疏油涂层。

21.可选地,所述亲水疏油涂层的厚度为2cm

‑

4cm。

22.本技术实施例提供的技术方案的有益效果至少包括:

23.本技术提供的含油污泥卸料装置包括举升单元、料斗和凹槽底座,料斗通过举升单元进行升降,第一举升机构和第二举升机构在第一停止位置停止举升料斗,第三举升机构和第四举升机构继续举升料斗使料斗倾斜,含油污泥从料斗中卸载,第三举升机构和第四举升机构达到第二停止举升位置时停止举升料斗,从而完成卸料。该含油污泥卸料装置可以将运输车上的含油污泥直接卸入到热解装置中,不需要另外设置含油污泥池,简化了卸料过程,避免了因含油污泥泄漏导致的污染风险。

附图说明

24.为了更清楚地说明本技术实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

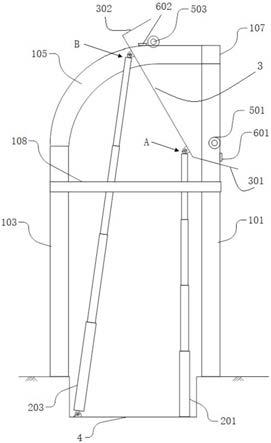

25.图1为根据本技术实施例的含油污泥卸料装置的侧视图;

26.图2为根据本技术实施例的含油污泥卸料装置的俯视图;

27.图3为根据本技术实施例的凹槽底座、举升单元和料斗的结构示意图。

28.图中的附图标记分别表示为:

29.101

‑

第一立柱;102

‑

第二立柱;103

‑

第三立柱;104

‑

第四立柱;105

‑

第一弧形滑轨;106

‑

第二弧形滑轨;107

‑

第一横梁;108

‑

第二横梁;

30.201

‑

第一举升机构;202

‑

第二举升机构;203

‑

第三举升机构;204

‑

第四举升机构;

[0031]3‑

料斗;301

‑

第一侧;302

‑

第二侧;

[0032]4‑

凹槽底座;

[0033]

501

‑

第一滚轮;502

‑

第二滚轮;503

‑

第三滚轮;504

‑

第四滚轮;

[0034]

601

‑

第一行程开关;602

‑

第二行程开关。

[0035]

通过上述附图,已示出本技术明确的实施例,后文中将有更详细的描述。这些附图和文字描述并不是为了通过任何方式限制本技术构思的范围,而是通过参考特定实施例为本领域技术人员说明本技术的概念。

具体实施方式

[0036]

下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。

[0037]

如图1至图3所示,本技术实施例提供一种含油污泥卸料装置,该装置包括凹槽底座4、举升单元、料斗3、第一弧形滑轨105和第二弧形滑轨106。

[0038]

举升单元包括可伸缩的第一举升机构201、第二举升机构202、第三举升机构203和第四举升机构204,第一举升机构201的底部、第二举升机构202的底部、第三举升机构的底部和第四举升机构的底部均连接在凹槽底座4上,第一举升机构201和第二举升机构202均具有第一升限高度a,第三举升机构203和第四举升机构204均具有第二升限高度b,第二升限高度b高于第一升限高度a。

[0039]

第一举升机构201的顶部和第二举升机构202的顶部铰接到料斗3的底部的第一侧301,第三举升机构203的顶部和第四举升机构204的顶部铰接到料斗3的底部的第二侧302。

[0040]

第一弧形滑轨105和第二弧形滑轨106被配置为限制料斗3的移动轨迹。

[0041]

本技术提供的含油污泥卸料装置包括举升单元、料斗3和凹槽底座4,料斗3通过举升单元进行升降,第一举升机构201和第二举升机构202在第一停止位置a停止举升料斗3,第三举升机构203和第四举升机构204继续举升料斗3使料斗3倾斜,含油污泥从料斗3中卸载,第三举升机构203和第四举升机构204达到第二停止举升位置b时停止举升料斗3,卸料完毕。该含油污泥卸料装置可以将运输车上的含油污泥直接卸入到热解装置中,不需要另外设置含油污泥池,简化了卸料过程,避免了因含油污泥泄漏导致的污染风险。

[0042]

如图2和图3所示,第一举升机构201的底部和第二举升机构202的底部固定在凹槽底座4上,第三举升机构203的底部和第四举升机构204的底部铰接在凹槽底座4上。

[0043]

第三举升机构203的底部和第四举升机构204的底部铰接在凹槽底座4上可以使第三举升机构203和第四举升机构204做枢转运动,在料斗3进行卸料时,第三举升机构203和第四举升机构204相对于凹槽底座4的枢转能够有助于料斗3的倾斜,更便于料斗3的卸料。

[0044]

示例性地,第一举升机构201、第二举升机构202、第三举升机构203和第四举升机构204均为液压缸。液压缸的缸体底部与凹槽底座4连接,液压缸的活塞杆与料斗3连接。如图1所示,随着液压缸的活塞杆的伸出,料斗3被升高。如图3所示,随着液压缸的活塞杆的缩回,料斗3下降。料斗3下降可以从运输车上将含油污泥装载到料斗3中,料斗3升高可以卸载料斗3内的含油污泥。

[0045]

如图1所示,料斗3的第一侧301的侧壁从底部起向上并向外倾斜延伸。含油污泥是从料斗3的第一侧301卸载,第一侧301的侧壁倾斜能够更有助于含油污泥从料斗3中排出。

[0046]

如图1和图2所示,料斗3上连接有滚轮,料斗3通过滚轮沿第一弧形滑轨105和第二弧形滑轨106移动。

[0047]

滚轮包括位于料斗3的第一侧301附近的第一滚轮501和第二滚轮502以及位于料斗3的第二侧302附近的第三滚轮503和第四滚轮504。

[0048]

当第一举升机构201和第二举升机构202达到第一升限高度时,第一举升机构201和第二举升机构202停止对料斗3的第一侧301的举升。料斗3的第二侧302随着第三举升机构203和第四举升机构204的举升而继续升高,第一滚轮501和第二滚轮502则沿着第一弧形滑轨105和第二弧形滑轨106移动。第三举升机构203和第四举升机构204也随着第一弧形滑轨105和第二弧形滑轨106的引导而逐渐倾斜。在料斗3的第一侧301静止而其第二侧302逐渐升高的情况下,料斗3产生倾斜,从而实现了料斗3内的含油污泥的卸载。

[0049]

如图1和图2所示,含油污泥卸料装置还包括第一立柱101、第二立柱102、第三立柱103和第四立柱104,第一立柱101和第二立柱102具有相同高度,第三立柱103和第四立柱104具有相同高度,第一立柱101和第二立柱102高于第三立柱103和第四立柱104,第一弧形滑轨105的两端分别与第一立柱101的顶部和第三立柱103的顶部连接,第二弧形滑轨106的两端分别与第二立柱102的顶部和第四立柱104的顶部连接。

[0050]

第一弧形滑轨105的第一端连接在第一立柱101的顶部,第一弧形滑轨105的第二端连接在第三立柱103的顶部,由于第一立柱101高于第三立柱103,因此第一弧形滑轨105的第一端高于第一弧形滑轨105的第二端。

[0051]

第二弧形滑轨106的第一端连接在第二立柱102的顶部,第二弧形滑轨106的第二端连接在第四立柱104的顶部,由于第二立柱102高于第四立柱104,因此第二弧形轨道106的第一端高于第二弧形轨道106的第二端。

[0052]

料斗3的第二侧302从第一弧形滑轨105的第二端和第二弧形滑轨106的第二端朝向第一弧形滑轨105的第一端和第二弧形滑轨106的第二端移动,从而通过第一弧形滑轨105和第二弧形滑轨106引导了料斗3的升高。

[0053]

如图1所示,第一立柱101与第二立柱102之间连接有第一横梁107,第一立柱101与第三立柱103之间和第二立柱102与第四立柱104之间均连接有第二横梁108。这有助于使第一立柱101、第二立柱102、第三立柱103和第四立柱104更加稳固。

[0054]

如图1所示,含油污泥卸料装置还包括第一行程开关601、第二行程开关602和控制器(图中未示出)。控制器分别信号连接到第一行程开关601、第二行程开关602和液压缸供电线路上的开关。

[0055]

第一行程开关601设置在第一立柱101上高度接近第一升限高度a的位置。当第一行程开关601检测到第一举升机构201和第二举升机构202到达第一升限高度a时,第一行程开关601向控制器发送信号,控制器控制第一举升机构201和第二举升机构202停止举升。

[0056]

第二行程开关602设置在第一弧形滑轨105上高度接近第二升限高度b的位置。当第二行程开关602检测到第三举升机构203和第四举升机构204到达第二升限高度b时,第二行程开关602向控制器发送信号,控制器控制第三举升机构203和第四举升机构204停止举升。

[0057]

根据本技术的实施例,料斗3的内壁涂覆有亲水疏油涂层。亲水疏油涂层可以防止含油污泥粘结在料斗3的内壁上。

[0058]

在本实施例中,亲水疏油涂层的厚度为2cm

‑

4cm。

[0059]

在使用时,根据本技术实施例的含油污泥卸料装置停放在地面上靠近热解装置的

位置,第一举升机构201、第二举升机构202、第三举升机构203和第四举升机构204均处于收缩状态,料斗3处于未升起状态,运输车将含油污泥倾倒在料斗3内。料斗3装载完毕后,启动第一举升机构201、第二举升机构202、第三举升机构203和第四举升机构204来举升料斗3。当第一举升机构201和第二举升机构202达到第一升限高度a时,第一行程开关601向控制器发送信号,控制器控制第一举升机构201和第二举升机构202停止举升,则料斗3的第一侧301停在第一升限高度a的位置。第三举升机构203和第四举升机构204继续举升料斗3,料斗3的第二侧302沿着第一弧形滑轨105和第二弧形滑轨106继续升高,料斗3逐渐倾斜,随着料斗3的倾斜,含油污泥从料斗3中倾倒到热解装置中。当第三举升机构203和第四举升机构204达到第二升限高度b时,第二行程开关602向控制器发送信号,控制器控制第三举升机构203和第四举升机构204停止举升,则料斗3的第二侧302停在第二升限高度b的位置,料斗3完成卸料。料斗卸料完毕后,第一举升机构201、第二举升机构202、第三举升机构203和第四举升机构204收缩,带动料斗3下降,料斗3降到最低处,运输车再向料斗3中倾倒含油污泥,然后卸料装置重复上述的卸料过程。

[0060]

根据本技术实施例的含油污泥卸料装置可以将运输车上的含油污泥直接卸入到热解装置中,不需要另外设置含油污泥池,简化了卸料过程,避免了因含油污泥泄漏导致的污染风险。

[0061]

除非另作定义,本技术中使用的技术术语或者科学术语应当为本技术所属领域的普通技术人员所理解的意义。本技术中使用的“第一”、“第二”以及类似的词语并不表示任何顺序、数量或者重要性,而只是用来区分不同的组成部分。同样,“一个”或者“一”等类似词语也不表示数量限制,而是表示存在至少一个。“连接”或者“相连”等类似的词语并非限定于物理的或者机械的连接,而是可以包括电性的连接,不管是直接的还是间接的。“上”、“下”、“左”、“右”等仅用于表示相对位置关系,当被描述对象的绝对位置改变后,则该相对位置关系也相应地改变。

[0062]

本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的本技术后,将容易想到本技术的其它实施方案。本技术旨在涵盖本技术的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本技术的一般性原理并包括本技术未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的。

[0063]

以上所述仅为本技术的较佳实施例,并不用以限制本技术,凡在本技术的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本技术的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1