负载固定方法和装置与流程

负载固定方法和装置

1.优先权要求

2.本专利申请要求于2021年3月10日提交的美国非临时专利申请号17/197,906的优先权和权益,该专利申请要求于2020年3月16日提交的美国临时专利申请号62/990,126的优先权和权益,这两个专利申请的全部内容都通过援引并入本文。

技术领域

3.本披露内容涉及负载固定装置和方法,更具体地涉及用于在装运集装箱中固定负载的负载固定装置和方法。

背景技术:

4.公司使用装运集装箱经由船舶、铁路或卡车长距离运输货物负载。装运集装箱是大型的,通常是金属容器,用于容纳和运输用于联运铁路、航海运输和公路货运应用的产品。图1a示出了已知的装运集装箱10,该装运集装箱包括第一侧壁12、与第一侧壁12相对的第二侧壁14、前端壁16、底板18、与底板18相对的顶板20、与前端壁16相对的第一后门22a和第二后门22b、第一前角柱(first front corner post)30和第二前角柱40。第一侧壁12和第二侧壁14在底板18与顶板20之间竖直延伸,并且底板18和顶板20在第一侧壁12与第二侧壁14之间水平延伸。前端壁16在第一侧壁12与第二侧壁14之间水平延伸,并且在底板18与顶板20之间竖直延伸。第一后门22a和第二后门22b共同地(当关闭时)在第一侧壁12与第二侧壁14之间水平延伸,并且分别地在底板18与顶板20之间竖直延伸。第一前角柱30竖直延伸,并且联结第一侧壁12和前端壁16,以形成装运集装箱10的第一前角。第二前角柱40竖直延伸,并且联结第二侧壁14和前端壁16,以形成装运集装箱10的第二前角。前角柱30和40是装运集装箱10的最坚固的部件中的一些。

5.为了经由装运集装箱装运货物负载,首先将货物装载到装运集装箱的内部中,从前端开始并朝向后端移动。在许多情况下,货物没有完全填满装运集装箱的内部,这意味着在负载内(即,在货物自身之间)和/或在货物与装运集装箱的壁之间存在空隙。如果空隙没有被最小化并且负载没有被固定以防止移动,那么货物可能在运送期间移位,并且彼此碰撞以及与装运集装箱的内壁碰撞,从而损坏货物和装运集装箱。图1b示出了已被装载到装运集装箱10中的圆桶d的示例负载l。鉴于装运集装箱10内的空闲空间量,除非被固定,否则圆桶d将很可能在运送期间移动,并且彼此碰撞以及与装运集装箱的壁碰撞。

技术实现要素:

6.本披露内容的各种实施例提供了用于在装运集装箱中固定负载的负载固定装置和方法。通常,本披露内容的每个负载固定装置包括基部和两个翼部,每个翼部具有角接合端(corner-engaging end)。翼部附接到基部,并且可相对于彼此以及相对于基部从紧凑构型移动到固定构型,在该紧凑构型中,第一距离将角接合端分开,在该固定构型中,更大的第二距离将角接合端分开。因为在翼部处于紧凑构型时,负载固定装置更紧凑(与固定构型

相比),所以与具有固定在固定构型中的不可移动翼部的类似负载固定装置相比,更容易附接到装运集装箱,且特别是附接到装运集装箱的前角柱。

7.操作者执行本披露内容的负载固定方法,以使用至少两个负载固定装置在装运集装箱中固定负载。具体地,操作者将单独的负载固定装置附接到装运集装箱的两个前角柱。为此,对于每个负载固定装置,操作者将负载固定装置(此时翼部处于紧凑构型)插入到由其相应前角柱的壁(部分地)限定的负载固定装置接纳通道中。接着,操作者将翼部操纵到固定构型中,使得它们的角接合端分开并接合前角柱的相对内角。这种接合确保负载固定装置在负载固定方法的剩余部分期间保持在适当位置。操作者将单独固定构件(比如柔性带)附接到每个负载固定装置,并围绕负载缠绕固定构件,直到它们的自由端相遇。操作者将相对固定构件的自由端(比如经由带扣)彼此附接,并使用张紧工具围绕负载张紧固定构件。这将负载拉在一起并靠在装运集装箱的前端壁上以固定负载,从而完成了负载固定方法。

附图说明

8.图1a是装运集装箱的立体图。

9.图1b是装载有圆桶的负载的图1a的装运集装箱的立体图(为了清楚起见以简化方式示出)。

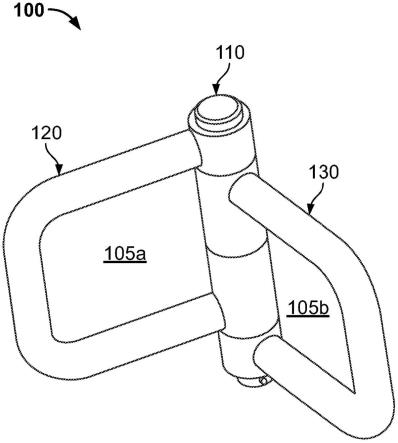

10.图2是本披露内容的负载固定装置的一个实施例的立体图。

11.图3是图2的负载固定装置的分解立体图。

12.图4a是图1a和图1b的装运集装箱的前角柱的俯视平面图。

13.图4b是图4a的前角柱的立体图,为了清楚起见,该前角柱的高度被截断。

14.图5a至图5d是俯视平面图,示出了图2的负载固定装置附接到图4a的前角柱并且固定构件附接到负载固定装置。

15.图5e是对应于图5d的立体图。

16.图5f至图5i是图1a的装运集装箱在图2的负载固定装置已附接到每个前角柱之后的立体图。这些图示出了负载被装载到装运集装箱中并使用负载固定装置和固定构件来固定。

17.图6是本披露内容的负载固定装置的另一实施例的立体图。

18.图7是图6的负载固定装置的分解立体图。

19.图8是图6的负载固定装置在附接到图4a的前角柱之后并且固定构件已附接到负载固定装置之后的立体图。

20.图9是本披露内容的负载固定装置的另一实施例的立体图。

21.图10是图9的负载固定装置的分解立体图。

22.图11是图9的负载固定装置在附接到图4a的前角柱之后并且固定构件已附接到负载固定装置之后的立体图。

23.图12是本披露内容的负载固定装置的另一实施例的立体图。

24.图13是图12的负载固定装置基本上沿着图12的线13-13截取的截面前视立视图。

25.图14a至图14d是俯视平面图,示出了图12的负载固定装置附接到图4a的前角柱并且固定构件附接到负载固定装置。

26.图14e是对应于图14d的立体图。

27.图15是本披露内容的负载固定装置的另一实施例的立体图。

28.图16是图15的负载固定装置基本上沿着图15的线16-16截取的截面前视立视图。

29.图17是图15的负载固定装置的一部分基本上沿着图15的线16-16截取的截面前视立视图。

30.图18是图15的负载固定装置在附接到图4a的前角柱之后并且固定构件已附接到负载固定装置之后的立体图。

具体实施方式

31.虽然本文描述的系统、装置和过程可以以各种形式实施,但是附图示出了并且说明书描述了某些示例性且非限制性实施例。可能并非需要附图中示出的和说明书中描述的所有部件,并且某些实现方式可以包括额外的、不同的或更少的部件。可以在不脱离权利要求的精神或范围的情况下进行以下方面的变化:部件的布置和类型;部件的形状、大小和材料;以及部件的连接方式。除非另有说明,否则说明书中提到的任何方向反映了对应的附图中所示的部件的取向,并且不限制本披露内容的范围。进一步地,涉及安装过程的术语(比如安装、连接等)不旨在限于直接安装过程,而是应广义地解释为包括间接的和可操作地安装、连接等安装过程。本说明书旨在被视为整体,并根据本披露内容的原理和如本领域普通技术人员所理解的那样进行解释。

32.本披露内容的各种实施例提供了用于在装运集装箱中固定负载的负载固定装置和方法。通常,本披露内容的每个负载固定装置包括基部和两个翼部,每个翼部具有角接合端。翼部附接到基部,并且可相对于彼此以及相对于基部从紧凑构型移动到固定构型,在该紧凑构型中,第一距离将角接合端分开,在该固定构型中,更大的第二距离将角接合端分开。因为在翼部处于紧凑构型时,负载固定装置更紧凑(与固定构型相比),所以与具有固定在固定构型中的不可移动翼部的类似负载固定装置相比,更容易附接到装运集装箱,且特别是附接到装运集装箱的前角柱。

33.操作者执行本披露内容的负载固定方法,以使用至少两个负载固定装置在装运集装箱中固定负载。具体地,操作者将单独的负载固定装置附接到装运集装箱的两个前角柱。为此,对于每个负载固定装置,操作者将负载固定装置(此时翼部处于紧凑构型)插入到由其相应前角柱的壁(部分地)限定的负载固定装置接纳通道中。接着,操作者将翼部操纵到固定构型中,使得它们的角接合端分开并接合前角柱的相对内角。这种接合确保负载固定装置在负载固定方法的剩余部分期间保持在适当位置。操作者将单独固定构件(比如柔性带)附接到每个负载固定装置,并围绕负载缠绕固定构件,直到它们的自由端相遇。操作者将相对固定构件的自由端(比如经由带扣)彼此附接,并使用张紧工具围绕负载张紧固定构件。这将负载拉在一起并靠在装运集装箱的前端壁上以固定负载,从而完成了负载固定方法。

34.图2、图3和图5a至图5e示出了本披露内容的负载固定装置100的一个示例实施例。负载固定装置100包括基部110、第一翼部120和第二翼部130以及固持元件116。基部110和第一翼部120限定了在所有侧受到约束的第一固定构件接纳开口105a,并且基部110和第二翼部130限定了在所有侧受到约束的第二固定构件接纳开口105b。

35.基部110包括圆柱形本体112以及本体112的一端处的盘形头部114。头部114具有比本体112大的直径。大小被设定成接纳固持元件116的孔(未标记)靠近与头部114相反的端部至少部分地穿过本体112而限定。

36.第一翼部120包括:管状第一安装元件121,该管状第一安装元件限定了穿过其中的第一孔(未标记);第一臂122,该第一臂从第一安装元件121延伸;角接合元件123,该角接合元件从第一臂122横向地(此处垂直地)延伸;第二臂124,该第二臂从角接合元件123横向地(此处垂直地)延伸;以及管状第二安装元件125,该管状第二安装元件限定了穿过其中的孔(未标记),该孔与由第一安装元件121限定的第一孔同轴。角接合元件123代表第一翼部120的角接合端。

37.在此示例实施例中,第一臂122、角接合元件123和第二臂124是圆柱形的,但是在其他实施例中,它们可以是管状的或采用任何其他合适的形状。在此示例实施例中,第一臂122、角接合元件123和第二臂124一体地形成,并且第一安装元件121和第二安装元件125分别焊接到第一臂122和第二臂124。在其他实施例中,第一安装元件121、第一臂122、角接合元件123、第二臂124和第二安装元件125可以以任何合适的方式彼此附接。

38.第二翼部130包括:管状第一安装元件131,该管状第一安装元件限定了穿过其中的第一孔(未标记);第一臂132,该第一臂从第一安装元件131延伸;角接合元件133,该角接合元件从第一臂132横向地(此处垂直地)延伸;第二臂134,该第二臂从角接合元件133横向地(此处垂直地)延伸;以及管状第二安装元件135,该管状第二安装元件限定了穿过其中的孔(未标记),该孔与由第一安装元件131限定的第一孔同轴。角接合元件133代表第二翼部130的角接合端。

39.在此示例实施例中,第一臂132、角接合元件133和第二臂134是圆柱形的,但是在其他实施例中,它们可以是管状的或采用任何其他合适的形状。在此示例实施例中,第一臂132、角接合元件133和第二臂134一体地形成,并且第一安装元件131和第二安装元件135分别焊接到第一臂132和第二臂134。在其他实施例中,第一安装元件131、第一臂132、角接合元件133、第二臂134和第二安装元件135可以以任何合适的方式彼此附接。

40.第一翼部120和第二翼部130可移动地(在此实施例中,可枢转地)附接到基部110,因此它们可以围绕基部110并相对于彼此自由枢转。更具体地,基部110的本体112被接纳在由第一翼部120的第一安装元件121限定的第一孔、由第二翼部130的第一安装元件131限定的第一孔、由第一翼部120的第二安装元件125限定的第二孔以及由第二翼部130的第二安装元件135限定的第二孔中,并延伸穿过这些孔。固持元件116被接纳在限定在基部110的本体112中的孔中,以将第一翼部120和第二翼部130固持在基部110上。在此实施例中,固持元件116包括销,但是在其他实施例中,固持元件可以包括任何合适的元件。

41.因为第一翼部120和第二翼部130可移动地(在此实施例中,可枢转地)附接到基部110,所以它们可围绕基部110并在紧凑构型与固定构型之间相对于彼此枢转。在图5a和图5b所示的紧凑构型中,第一翼部120和第二翼部130被定位成使得第一距离将其相应角接合端分开,并且使得在翼部之间形成的角度a(图5a)是小于90度的第一角度。在此示例实施例中,当处于紧凑构型时,第一翼部120和第二翼部130的角接合端(此处是角接合元件123和133)之间的距离以及角度a被最小化。在图5c至图5e所示的固定构型中,第一翼部120和第二翼部130被定位成使得大于第一距离的第二距离将其相应角接合端分开,并且使得角度a

(图5c)是大于第一角度的第二角度(并且在此示例实施例中是约90度)。

42.当第一翼部和第二翼部处于其紧凑构型时,负载固定装置具有紧凑轮廓,该紧凑轮廓容易装配在由装运集装箱的前角柱限定的负载固定装置接纳通道内,这有助于安装。可移动翼部提供的另一益处在于,它们可以适应于前角柱几何形状的差异。例如,如果前角柱变形或以其他方式畸形,那么翼部可以适应并根据需要进一步向外或向内移动,以符合此特定前角柱的形状。如果翼部不是可移动的,那么负载固定装置可能太大而不适配(或者需要很大的努力来适配),或者可能太小并且不能使用(不接合拐角部)。

43.图4a和图4b示出了装运集装箱10的第一前角柱30(但是其他前角柱可以具有不同的几何形状)。第一前角柱30包括第一、第二、第三、第四、第五和第六角柱壁31至36。第三角柱壁33和第四角柱壁34彼此横向地(此处垂直地)附接和定向,以形成第一内角ic1。第二角柱壁32和第五角柱壁35分别附接到第三角柱壁33和第四角柱壁34并且分别从第三角柱壁和第四角柱壁朝向彼此且横向地(此处垂直地)延伸,并分别形成相对的第二内角ic2和第三内角ic3。第一角柱壁31和第六角柱壁36分别附接到第二角柱壁32和第五角柱壁35并且分别从第二角柱壁和第五角柱壁背离彼此且横向地(此处垂直地)延伸,并分别形成第一外角ec1和第二外角ec2。如图4a和图4b所示,第二角柱壁32、第三角柱壁33、第四角柱壁34和第五角柱壁35、以及在第一角柱30的第一外角ec1与第二外角ec2之间延伸的边界平面p限定了负载固定装置接纳通道v,该负载固定装置接纳通道的大小被设定成接纳用于附接到第一角柱30的负载固定装置。第二前角柱40与第一前角柱30相同,并且因此不单独示出或描述。

44.图5a至图5e示出了负载固定装置100附接到前角柱30并且固定构件s附接到负载固定装置100。转到图5a,负载固定装置100的第一翼部120和第二翼部130最初处于紧凑构型。如图5b所示,操作者在由前角柱30限定的负载固定装置接纳通道v内(或部分地在其内)移动负载固定装置100,因此基部110邻近于第一内角ic1。如图5c所示,操作者通过分开第一翼部120和第二翼部130的相应角接合端直到它们接合前角柱30的第二内角ic2和第三内角ic3,而将第一翼部和第二翼部操纵到固定构型中。当操作者将固定构件s附接到负载固定装置100时,这种接合将负载固定装置100固持在适当位置。具体地,操作者将固定构件s的一端穿过第一固定构件接纳开口105a,围绕基部110以及安装到基部110的第一翼部120和第二翼部130的安装元件121、125、131和135,并穿过第二固定构件接纳开口105b返回。在此实施例中,固定构件s包括编织聚酯条带,但是在其他实施例中,固定构件可以包括任何其他合适的部件。图5d和图5e示出了负载固定装置100,其中固定构件s附接到该负载固定装置。

45.如上所述,为了执行负载固定方法并使用两个负载固定装置100a和100b而在装运集装箱10中固定负载,操作者首先将负载固定装置100a和100b分别附接到前角柱30和40。本披露内容的负载固定装置的优点在于,它们可以用在装运集装箱的任一前角柱上。也就是说,不会存在一种类型的负载固定装置用于左前角柱,而不同类型的负载固定装置用于右前角柱。这意味着操作者不必担心确保他们将正确类型的负载固定装置用于给定的前角柱。如上所述,操作者将固定构件s1和s2分别附接到相应负载固定装置100a和100b。图5f示出了在第一负载固定装置100a和第二负载固定装置100b已分别附接到第一前角柱30和第二前角柱40之后并且在第一固定构件s1和第二固定构件s2已分别附接到第一负载固定装

置100a和第二负载固定装置100b(标记但未示出)之后的装运集装箱10。

46.如图5g所示,在固定构件s1和s2不碍事的情况下,圆桶d的负载l被装载到装运集装箱10的内部中。如图5h所示,操作者操纵第一固定构件s1和第二固定构件s2的上自由端,因此它们围绕负载l缠绕并在负载l的中部附近相遇,并操纵第一固定构件s1和第二固定构件s2的下自由端,因此它们围绕负载l缠绕并定位在上自由端下方。操作者将上自由端和下自由端(比如经由带扣或任何其他合适部件)彼此附接,并使用张紧工具(比如,电(或其他方式的)动力的紧带器)将固定构件s1和s2围绕负载l张紧至特定张力。如图5i所示,这将负载l的圆桶d拉在一起并靠在装运集装箱10的前端壁16上,以固定负载l。这就完成了负载固定方法。

47.图6至图8示出了本披露内容的负载固定装置200的另一示例实施例。负载固定装置200包括基部210、第一翼部220和第二翼部230以及第一固持元件240a和第二固持元件240b。基部210和第一翼部220限定了在所有侧受到约束的第一固定构件接纳开口205a,并且基部210和第二翼部230限定了在所有侧受到约束的第二固定构件接纳开口205b。

48.基部210包括圆柱形本体212,该圆柱形本体在一端附近限定了环形第一凹槽214a,并且在另一端附近限定了环形第二凹槽214b。如下所述,第一凹槽214a和第二凹槽214b的大小被设定成接纳第一固持元件240a和第二固持元件240b。

49.第一翼部220包括:管状第一安装元件221,该管状第一安装元件限定了穿过其中的第一孔(未标记);第一臂222,该第一臂从第一安装元件221延伸;平面角接合元件223,该平面角接合元件从第一臂222延伸并包括角接合端表面223a;第二臂224,该第二臂从角接合元件223延伸;以及管状第二安装元件225,该管状第二安装元件限定了穿过其中的孔(未标记),该孔与由第一安装元件221限定的第一孔同轴。角接合端表面223a代表第一翼部220的角接合端。在此示例实施例中,第一翼部220的部件一体地形成,但是在其他实施例中,这些部件可以以任何合适的方式彼此附接。

50.第二翼部230包括:管状第一安装元件231,该管状第一安装元件限定了穿过其中的第一孔(未标记);第一臂232,该第一臂从第一安装元件231延伸;平面角接合元件233,该平面角接合元件从第一臂232延伸并包括角接合端表面233a;第二臂234,该第二臂从角接合元件233延伸;以及管状第二安装元件235,该管状第二安装元件限定了穿过其中的孔(未标记),该孔与由第一安装元件231限定的第一孔同轴。角接合端表面233a代表第二翼部230的角接合端。在此示例实施例中,第二翼部230的部件一体地形成,但是在其他实施例中,这些部件可以以任何合适的方式彼此附接。

51.第一翼部220和第二翼部230可移动地(在此实施例中,可枢转地)附接到基部210,因此它们可以围绕基部210并相对于彼此自由枢转。更具体地,基部210的本体212被接纳在由第一翼部220的第一安装元件221限定的第一孔、由第二翼部230的第一安装元件231限定的第一孔、由第一翼部220的第二安装元件225限定的第二孔以及由第二翼部230的第二安装元件235限定的第二孔中,并延伸穿过这些孔。第一固持元件240a和第二固持元件240b被接纳在限定在基部210的本体212中的第一凹槽240a和第二凹槽240b中,以将第一翼部220和第二翼部230固持在基部210上。

52.因为第一翼部220和第二翼部230可移动地(在此实施例中,可枢转地)附接到基部210,所以它们可围绕基部210并在紧凑构型与固定构型之间相对于彼此枢转。在紧凑构型

(类似于图5a和图5b所示的负载固定装置100的第一翼部120和第二翼部130的紧凑构型)中,第一翼部220和第二翼部230被定位成使得第一距离将其相应角接合端分开,并且使得在翼部之间形成的角度是小于90度的第一角度。在此示例实施例中,当处于紧凑构型时,第一翼部220和第二翼部230的角接合端(此处是角接合端表面223a和233a)之间的距离以及角度被最小化。在图8所示的固定构型(类似于图5c至图5e所示的负载固定装置100的第一翼部120和第二翼部130的固定构型)中,第一翼部220和第二翼部230被定位成使得大于第一距离的第二距离将其相应角接合端分开,并且使得翼部之间的角度是大于第一角度的第二角度(并且在此示例实施例中是约90度)。当第一翼部220和第二翼部230处于其紧凑构型时,负载固定装置200具有紧凑轮廓,该紧凑轮廓容易装配在由装运集装箱的前角柱限定的负载固定装置接纳通道内,这有助于安装。

53.负载固定装置200以与上述将负载固定装置100附接到前角柱30的方式类似的方式附接到装运集装箱的前角柱。在附接后,操作者可以执行上述负载固定方法的其余部分。

54.图9至图11示出了本披露内容的负载固定装置300的另一示例实施例。负载固定装置300包括:基部310;第一翼部320、第二翼部330、第三翼部340和第四翼部350;第一偏置元件360a和第二偏置元件360b;以及第一固持元件370a和第二固持元件370b。基部310、第一翼部320和第三翼部330限定了在一侧敞开的第一固定构件接纳开口305a,并且基部310、第二翼部330和第四翼部350限定了在一侧敞开的第二固定构件接纳开口305b。

55.基部310包括本体,该本体具有圆柱形中心本体部分312以及从中心本体部分312的相反端延伸的圆柱形第一安装本体部分314和第二安装本体部分316。第一安装本体部分314和第二安装本体部分316的直径小于中心本体部分312的直径。第一安装本体部分314和第二安装本体部分316靠近它们与中心本体部分312相反的端部分别限定了环形第一凹槽314a和第二凹槽316a。如下所述,第一凹槽314a和第二凹槽314b的大小被设定成接纳第一固持元件370a和第二固持元件370b。

56.第一翼部320包括本体322,该本体具有限定了穿过其中的孔(未标记)的安装端322a和相反的角接合端322b。第二翼部330包括本体332,该本体具有限定了穿过其中的孔(未标记)的安装端332a和相反的角接合端332b。第三翼部340包括本体342,该本体具有限定了穿过其中的孔(未标记)的安装端342a和相反的角接合端342b。第四翼部350包括本体352,该本体具有限定了穿过其中的孔(未标记)的安装端352a和相反的角接合端352b。

57.第一、第二、第三和第四翼部320至350可移动地(在此实施例中,可枢转地)附接到基部310,因此它们可以围绕基部310并相对于彼此独立枢转。更具体地,基部310的第一本体安装部分314被接纳在由第一翼部320和第二翼部330的本体322和332的安装端322a和332a限定的孔中,并延伸穿过这些孔。第一固持元件370a被接纳在限定在基部310的第一本体安装部分314中的凹槽314a中,以将第一翼部320和第二翼部330固持在基部310上。基部310的第二本体安装部分316被接纳在由第三翼部340和第四翼部350的本体342和352的安装端342a和352a限定的孔中,并延伸穿过这些孔。第二固持元件370b被接纳在限定在基部310的第二本体安装部分316中的凹槽316a中,以将第三翼部340和第四翼部350固持在基部310上。

58.因为第一翼部320和第二翼部330可移动地(在此实施例中,可枢转地)附接到基部310,所以它们可围绕基部310并在紧凑构型与固定构型之间相对于彼此枢转。类似地,第三

翼部340和第四翼部350可围绕基部310并在紧凑构型与固定构型之间相对于彼此枢转。在紧凑构型(类似于图5a和图5b所示的负载固定装置100的第一翼部120和第二翼部130的紧凑构型)中,第一翼部320和第二翼部330以及第三翼部340和第四翼部350被定位成使得第一距离将其相应角接合端分开,并且使得在翼部之间形成的角度是小于90度的第一角度。在此示例实施例中,当处于紧凑构型时,翼部的角接合端之间的距离以及角度被最小化。在图9所示的固定构型(类似于图5c至图5e所示的负载固定装置100的第一翼部120和第二翼部130的固定构型)中,第一翼部320和第二翼部330以及第三翼部340和第四翼部350被定位成使得大于第一距离的第二距离将其相应角接合端分开,并且使得翼部之间的角度是大于第一角度的第二角度(并且在此示例实施例中是约90度)。当第一翼部320和第二翼部330以及第三翼部340和第四翼部350处于其紧凑构型时,负载固定装置300具有紧凑轮廓,该紧凑轮廓容易装配在由装运集装箱的前角柱限定的负载固定装置接纳通道内,这有助于安装。

59.第一偏置元件360a可操作地接合到第一翼部320和第二翼部330,以将第一翼部320和第二翼部330偏置到固定构型。在此示例实施例中,第一偏置元件360a包括扭簧,该扭簧具有被接纳在限定在第一臂320和第二臂330中的孔(未标记)中的两个臂(未标记),并且具有安装到基部310的第一本体安装部分314的头部。类似地,第二偏置元件360b可操作地接合到第三翼部340和第四翼部350,以将第三翼部340和第四翼部350偏置到固定构型。在此示例实施例中,第二偏置元件360b包括扭簧,该扭簧具有被接纳在限定在第三臂340和第四臂350中的孔(未标记)中的两个臂(未标记),并且具有安装到基部310的第二本体安装部分316的头部。在其他实施例中,偏置元件可以是任何其他类型的弹簧或任何其他合适的偏置元件。

60.负载固定装置300以与上述将负载固定装置100附接到前角柱30的方式类似的方式附接到装运集装箱的前角柱。不同之处在于,在将负载固定装置插入到负载固定装置接纳通道中之前,操作者通过克服偏置元件的偏置力将翼部操纵到紧凑构型中。在附接后,操作者可以执行上述负载固定方法的其余部分。

61.本披露内容的负载固定装置的其他实施例(比如负载固定装置100和200)可以包括一个或多个偏置元件,该一个或多个偏置元件可操作地接合到第一翼部和第二翼部,以将第一翼部和第二翼部偏置到其固定构型。

62.在上述的并且在图2、图3和图5a至图11中示出的负载固定装置的实施例中,负载固定装置的翼部的大小被设定成使得当处于固定位置并附接到装运集装箱的前角柱时,这些翼部彼此横向(并且在某些实施例中,垂直)。翼部之间限定的角度可以例如介于约90度与约180度之间。在其他实施例中,负载固定装置的翼部的大小被设定成当处于固定位置时,这些翼部彼此平行并且大体共面(并且在某些实施例中,平行于图4所示的平面p)。在一些实施例中,负载固定装置包括(比如,在翼部或基部上的)止动块,当翼部到达固定位置时,该止动块与翼部接合并防止翼部枢转超过固定位置。换句话说,在这些实施例中,翼部可以枢转,因此它们之间形成的最大角度是此特定角度。这防止了翼部的过度枢转,过度枢转可能导致翼部与前角柱的内角之间的接合丧失以及负载固定装置从前角柱拆下。

63.图12至图14e示出了本披露内容的负载固定装置400的另一示例实施例。负载固定装置400包括基部410以及第一翼部420和第二翼部430。基部410以及第一翼部420和第二翼部430在基部410的相反侧上限定了第一固定构件接纳开口405a和第二固定构件接纳开口

405b。这些固定构件接纳开口各自在一侧敞开。

64.基部410包括大体圆柱形的本体412。工具接触元件412a形成在本体412的中心,并包括一个或多个大体平面的表面,该一个或多个大体平面的表面可由工具接合,以导致本体412相对于第一翼部420和第二翼部430旋转(如下所述)。本体412的第一端412b具有在其上形成的左旋螺纹,并且本体412的与第一端412b相反的第二端412c具有在其上形成的右旋螺纹(但是在其他实施例中,螺纹的方向互换)。

65.第一翼部420包括本体422,该本体具有安装端422a和相反的角接合端422b。左旋螺纹安装孔422c形成在本体422中,并且从安装端422a朝向角接合端422b部分地延伸穿过本体422。类似地,第二翼部430包括本体432,该本体具有安装端432a和相反的角接合端432b。右旋螺纹安装孔432c形成在本体432中,并且从安装端432a朝向角接合端432b部分地延伸穿过本体432。

66.第一翼部420和第二翼部430可移动地附接到基部410,因此它们可以相对于基部410且相对于彼此平移。更具体地,基部410的本体412的第一端412b被螺纹接纳在形成在第一翼部420的本体422中的螺纹孔422c中,并且基部410的本体412的第二端412c被螺纹接纳在形成在第二翼部430的本体432中的螺纹孔432c中。因为基部410的端部具有相反螺纹,所以基部410与第一翼部420和/或第二翼部430之间的相对旋转取决于旋转方向而导致第一翼部420和第二翼部430朝向彼此或背离彼此移动。例如,当基部410在方向r1(图12)上相对于第一翼部420和第二翼部430旋转时,第一翼部420和第二翼部430背离彼此移动。相反,当基部410在相反方向r2(图12)上相对于第一翼部420和第二翼部430旋转时,第一翼部420和第二翼部430朝向彼此移动。

67.因为第一翼部420和第二翼部430可移动地附接到基部410,所以它们可在紧凑构型与固定构型之间相对于基部且相对于彼此移动。在图12至图14b所示的紧凑构型中,第一翼部420和第二翼部430被定位成使得第一距离将其相应角接合端422b和432b分开。在此示例实施例中,当处于紧凑构型时,基部410的本体412的第一端412b和第二端412c被完全拧入形成在第一翼部420和第二翼部430中的相应螺纹孔422c和432c中,使得第一翼部和第二翼部的相应角接合端422b和432b之间的距离被最小化。在图14c至图14e所示的固定构型中,第一翼部420和第二翼部430被定位成使得大于第一距离的第二距离将其相应角接合端422b和432b分开。当第一翼部420和第二翼部430处于其紧凑构型时,负载固定装置400具有紧凑轮廓,该紧凑轮廓容易装配在由装运集装箱的前角柱限定的负载固定装置接纳通道内,这有助于安装。在此示例实施例中,当翼部在其紧凑构型与固定构型之间移动时,在翼部之间形成的角度(未标记)基本上不变(并且在此示例实施例中是约180度)。

68.图14a至图14e示出了负载固定装置400附接到前角柱30并且固定构件s附接到负载固定装置400。转到图14a,负载固定装置400的第一翼部420和第二翼部430最初处于紧凑构型。如图14b所示,操作者在由前角柱30限定的负载固定装置接纳通道v内(或部分地在其内)移动负载固定装置400,因此翼部420和430的角接合端422b和432b大体上与前角柱30的第二内角ic2和第三内角ic3对准。如图14c所示,操作者在方向r1(图12)上旋转基部410(比如,通过用扳手或其他类似工具接合基部410的工具接触元件412a),这导致第一翼部420和第二翼部430分开,直到其相应角接合端422b和432b接合前角柱30的第二内角ic2和第三内角ic3。当操作者将固定构件s附接到负载固定装置400时,这种接合将负载固定装置400固

持在适当位置。具体地,操作者将固定构件s的一端穿过第一固定构件接纳开口405a,围绕基部410,并穿过第二固定构件接纳开口405b返回。在附接后,操作者可以执行上述负载固定方法的其余部分。

69.虽然角接合端422b和432b在此示例实施例中形成点(如图所示),但是它们可以采用任何合适的形状,比如平面形状、弯曲形状、倒v形或u形等。

70.在其他实施例中,形成在负载固定装置的基部的本体的中心上的工具接触元件限定了完整的或部分的孔,该孔的大小被设定成接纳工具,比如螺丝刀。此孔使操作者能够通过以下方式使用此工具来旋转基部:将工具插入到孔中并接着旋转工具。

71.图15至图18示出了本披露内容的负载固定装置500的另一示例实施例。负载固定装置500包括基部510、第一翼部520和第二翼部530、第一间隔件550和第二间隔件560、第一偏置元件570a和第二偏置元件570b、以及第一防回缩组件580和第二防回缩组件590。基部510、第一翼部520、以及第一间隔件550和第二间隔件560限定了在所有侧受到约束的第一固定构件接纳开口505a,并且基部510、第二翼部530、以及第一间隔件550和第二间隔件560限定了在所有侧受到约束的第二固定构件接纳开口505b。

72.基部510包括大体圆柱形的本体512。大小被设定成分别接纳第一间隔件550和第二间隔件560的第一孔和第二孔(未标记)靠近本体512的相反端穿过该本体而限定。孔的纵向轴线被定向成横向于(此处,垂直于)本体512的纵向轴线。

73.第一翼部520包括本体522,该本体具有安装端522a和相反的角接合端522b。

74.第一间隔件接纳孔522c形成在本体522中,并且从安装端522a朝向角接合端522b部分地延伸穿过本体522,从而终止于第一端表面522e处。第二间隔件接纳孔522d形成在本体522中,并且从安装端522a朝向角接合端522b部分地延伸穿过本体522,从而终止于第二端表面522f处。

75.第二翼部530包括本体532,该本体具有安装端532a和相反的角接合端532b。

76.第一间隔件接纳孔532c形成在本体532中,并且从安装端532a朝向角接合端532b部分地延伸穿过本体532,从而终止于第一端表面532e处。第二间隔件接纳孔532d形成在本体532中,并且从安装端532a朝向角接合端532b部分地延伸穿过本体532,从而终止于第二端表面532f处。

77.第一间隔件550包括管状本体552,该管状本体具有沿着其长度的一部分限定的锯齿形轮廓。如图17最佳地示出,锯齿形轮廓包括竖直止动表面552a和倾斜斜坡表面552b的重复图案。如下所述,锯齿形轮廓由防回缩组件580和590接合,以提供防回缩功能。第二间隔件560包括大体管状的本体562。

78.第一翼部520和第二翼部530可移动地附接到基部510,因此它们可以相对于基部且相对于彼此平移(受制于下文解释的防回缩功能)。更具体地,第一间隔件550可滑动地接纳在基部510的本体512的第一孔中并延伸穿过该第一孔,因此其端部之一可滑动地接纳在第一翼部520的本体522的第一间隔件接纳孔522c中,并且其相反端可滑动地接纳在第二翼部530的本体532的第一间隔件接纳孔532c中。第二间隔件560可滑动地接纳在基部510的本体512的第二孔中并延伸穿过该第二孔,因此其端部之一可滑动地接纳在第一翼部520的本体522的第二间隔件接纳孔522d中,并且其相反端可滑动地接纳在第二翼部530的本体532的第二间隔件接纳孔532d中。

79.因为第一翼部520和第二翼部530(经由第一间隔件550和第二间隔件560)可移动地附接到基部510,所以它们可在紧凑构型与固定构型之间相对于基部510且相对于彼此移动。在紧凑构型中,第一翼部520和第二翼部530被定位成使得第一距离将其相应角接合端522b和532b分开。在此示例实施例中,在紧凑构型中,第一翼部520和第二翼部530被定位成邻近于(并且在一些实施例中接触)基部510,使得第一翼部和第二翼部的相应角接合端522b和532b之间的距离被最小化。在图15、图16和图18所示的固定构型中,第一翼部520和第二翼部530被定位成使得大于第一距离的第二距离将其相应角接合端522b和532b分开。当第一翼部520和第二翼部530处于其紧凑构型时,负载固定装置500具有紧凑轮廓,该紧凑轮廓容易装配在由装运集装箱的前角柱限定的负载固定装置接纳通道内,这有助于安装。

80.在此示例实施例中包括压缩弹簧的第一偏置构件570a可滑动地接纳在穿过第一间隔件550限定的孔中,并且第一偏置构件的大小被设定成接触第一翼部520的本体522的第一端表面522e和第二翼部530的本体532的第一端表面532e并在它们之间延伸。在此示例实施例中包括压缩弹簧的第二偏置构件570b可滑动地接纳在穿过第二间隔件560限定的孔中,并且第二偏置构件的大小被设定成接触第一翼部520的本体522的第二端表面522f和第二翼部530的本体532的第二端表面532f并在它们之间延伸。因此,第一偏置构件和第二偏置构件可操作地接合到第一翼部520和第二翼部530,并且被构造成将第一翼部520和第二翼部530偏置到固定构型。在其他实施例中,偏置元件可以是任何其他类型的弹簧或任何其他合适的偏置元件。

81.第一防回缩组件580和第二防回缩组件590分别可操作地连接到第一翼部520和第二翼部530,以及可操作地连接到第一间隔件550,并防止第一翼部和第二翼部朝向基部510移动。如图17最佳地示出,第二防回缩组件590包括楔形头部592和偏置元件594(此处是压缩弹簧)。第二防回缩组件590被接纳在限定在第二翼部530的本体532中的部分孔(未标记)中,该部分孔横向于第一间隔件接纳孔532c并与其相交。偏置元件594可操作地连接到头部592,以将头部592偏置成与第一间隔件550的表面接触,锯齿形轮廓被限定在该表面上。头部592被成形和定向成:(1)当力在朝向基部510的方向上施加到第二翼部530时,接合竖直止动表面552a,这防止第二翼部530朝向基部510移动;并且(2)当力在背离基部510的方向上施加到第二翼部530时,沿着连续的斜坡表面552b行进,这不防止第二翼部530背离基部510移动。虽然未详细示出,但是第一防回缩组件580为第一翼部520提供类似功能。这仅仅是一个示例防回缩组件,并且任何其他合适的组件都可以用于获得类似功能。

82.负载固定装置500以与上述将负载固定装置100附接到前角柱30的方式类似的方式附接到装运集装箱的前角柱。因为第一偏置元件570a和第二偏置元件570b将第一翼部520和第二翼部530偏置到固定构型,并且防回缩组件580和590防止第一翼部520和第二翼部530朝向基部510移动,所以负载固定装置500在第一翼部和第二翼部暂时固定在紧凑构型中的情况下被递送给操作者。例如,第一翼部520和第二翼部530可以(比如,经由束线带、橡皮筋或类似元件)系在一起,这防止翼部移动。一旦操作者将负载固定装置500定位在前角柱的负载固定装置接纳通道内,操作者便(比如,通过切断束线带)释放第一翼部520和第二翼部530。第一偏置元件570a和第二偏置元件570b将第一翼部520和第二翼部530偏置到固定构型,并与前角柱的内角接合。一旦它们到达此位置,防回缩组件580和590便防止第一翼部520和第二翼部530朝向基部510移回,从而有效地将它们锁定在适当位置。在附接后,

操作者可以执行上述负载固定方法的其余部分。

83.在其他实施例中,负载固定装置不包括防回缩组件。在一些实施例中,防回缩组件是可释放的,以使对应翼部能够朝向基部移动。这使操作者能够通过释放防回缩组件中的一个防回缩组件来将负载固定装置从前角柱拆下,此举使操作者能够将对应翼部朝向基部移动并脱离与前角柱的内角的接合。

84.在其他实施例中,负载固定装置包括一个翼部和可移动地附接到翼部的基部。在这些实施例中,基部的与翼部相反的一端代表基部的角接合端。因为翼部可移动地附接到基部,所以翼部可在紧凑构型与固定构型之间相对于基部移动。在紧凑构型中,翼部相对于基部定位,因此第一距离将其相应角接合端分开。在固定构型中,翼部和基部被定位成使得大于第一距离的第二距离将其相应角接合端分开。

85.在某些实施例中,负载固定装置的角接合端包括摩擦系数高于形成翼部的材料的摩擦系数的粗糙表面、涂层或摩擦增强元件,比如摩擦接合垫。这种增大的摩擦系数增强了角接合端与前角柱之间的摩擦接合。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1