一种用于C类颗粒的加料装置及方法与流程

一种用于c类颗粒的加料装置及方法

技术领域

1.本发明涉及颗粒材料给料器领域,具体的说是一种用于c类颗粒的加料装置及方法。

背景技术:

2.geldart颗粒分类法是现有技术中常用的颗粒分类方式,其依据流态化特征将颗粒分为四类,即a、b、c和d类,a类颗粒一般为粒径30~100μm的颗粒,典型颗粒为催化裂化催化剂;b类颗粒的粒径分布为100~600μm,典型颗粒为朱砂;d类颗粒的平均粒径大于600μm,典型颗粒为粗玻璃珠和麦粒等;c类颗粒为细颗粒,具有明显黏性,颗粒间存在黏着力,其特征为:(1)颗粒平均粒径dp《30μm;(2)颗粒间作用力较大,极易产生沟流,极难实施流化操作。典型的c类颗粒包括进入到催化裂化装置第三级旋风分离器中的催化剂、30μm以下的滑石粉及一些金属粉末等。

3.目前,c类颗粒给料器主要为两类:一种为螺杆给料器,可实现c类颗粒的给料,但螺杆给料器易于产生脉动现象和加料不连续的情况,会严重影响后续生产工艺质量,例如煤粉供给的不连续将会降低锅炉燃烧的稳定性和安全性,降低能源的利用率,而且螺杆给料器易磨损,容易漏气;另一种为气力输送式给料器,直接将高压输送风通入到给料器内,单纯依靠高压输送风携带颗粒,将其加入到装置内,可实现正压操作,但由于所输送的为c类颗粒,颗粒平均粒径小,具有明显黏性,颗粒间作用力较大,所以难以实施流化操作,容易产生沟流和短路等现象,难以实现均匀平稳给料。

技术实现要素:

4.为了解决现有技术中加料器无法实现c类颗粒稳定加料的不足,本发明提供一种用于c类颗粒的加料装置及方法。

5.为了实现上述目的,本发明采用的具体方案为:一种用于c类颗粒的加料装置,包括用于将c类颗粒转化为流化态的离心流化器,离心流化器包括用于容纳c类颗粒的流化转筒和用于向流化转筒中通入流化风的流化风供应机构,流化转筒内固定设置有多个沿轴向均匀分布的导流环,相邻两个导流环之间留有距离,多个导流环将流化转筒分隔出多个流化区域,流化转筒进口端连通有进料机构,流化转筒的出口端连通有排料机构。

6.作为上述用于c类颗粒的加料装置的进一步优化:在从所述流化转筒的入口端到出口端的方向上,所述导流环的内径逐渐减小。

7.作为上述用于c类颗粒的加料装置的进一步优化:所述流化转筒中固定设置有用于使c类颗粒向所述流化转筒的内壁扩散的辐射锥,辐射锥的小端朝向流化转筒的进口端,所有所述导流环均位于辐射锥的大端与流化转筒的出口端之间。

8.作为上述用于c类颗粒的加料装置的进一步优化:所述流化风供应机构包括流化风分配筒体和集气室,流化风分配筒体连通有流化风管线,流化风分配筒体通过多个分配风管线与集气室相连通,所述流化转筒穿过集气室并且与集气室转动密封连接,流化转筒

的筒壁上均匀开设有多个与集气室相连通的通孔。

9.作为上述用于c类颗粒的加料装置的进一步优化:所述进料机构包括用于存储c类颗粒的储料罐,储料罐的底部通过进料管线与所述流化转筒的进口端相连通,储料罐的顶部连通有用于将c类颗粒吹向进料管线的加料风管线。

10.作为上述用于c类颗粒的加料装置的进一步优化:所述储料罐内设置有加料风分布板,加料风分布板位于所述加料风管线的下方。

11.作为上述用于c类颗粒的加料装置的进一步优化:所述进料管线连通有输送风管线,所述进料管线与所述储料罐的连通位置位于输送风管线与所述流化转筒之间。

12.作为上述用于c类颗粒的加料装置的进一步优化:所述储料罐的底部通过出料管与所述进料管线相连通,出料管上设置有加料风调节阀,所述加料风管线上设置有加料风流量计,所述输送风管线上设置有输送风调节阀和输送风流量计。

13.作为上述用于c类颗粒的加料装置的进一步优化:所述排料机构包括与所述流化转筒的出口端相连通的排料管线,排料管线上设置有用于检测排料管线上两个不同位置之间的气压差值的压差计。

14.一种用于c类颗粒的加料方法,基于上述的一种用于c类颗粒的加料装置,所述方法包括如下步骤:

15.s1、通过所述进料机构将c类颗粒从所述流化转筒的进口端输入到流化转筒内部,并且逐渐进入到各个流化区域中;

16.s2、驱动流化转筒转动使c类颗粒在离心作用下向流化转筒的内壁移动,直到在流化区域中形成环状的床层;

17.s3、利用所述流化风供应机构向流化转筒中通入流化风,直到流化风使床层的c类颗粒转化为流化态;

18.s4、流化态的c类颗粒随流化风通过流化转筒的出口端流出到所述排料机构中。

19.有益效果:1、本发明利用流化转筒转动所产生的离心作用和流化风配合克服c类颗粒之间的粘附力,从而将c类颗粒流化,避免产生沟流和短路等现象,实现c类颗粒的稳定加料;2、本发明利用导流环将流化转筒分隔出多个流化区域,不同流化区域中的c类颗粒单独进行流化操作,不会相互干扰,保证c类颗粒能够顺利流化,并且进一步保证了加料过程的稳定;3、本发明操作灵活,流化转筒的转速、流化风的流量、加料风的流量以及输送风的流量均可以灵活调节,从而满足不同的使用要求;4、本发明利用压差计通过压力测量法来计算加料浓度,进而可以结合排料管线的尺寸和加料时间计算出加料量,无需设置称重传感器,结构更加简单,成本更低。

附图说明

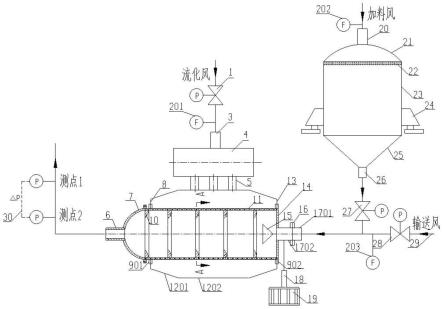

20.图1是本发明的整体结构示意图;图2是导流环的结构示意图;图3是流化转筒和导流环的尺寸关系示意图。

21.附图说明:1-流化风调节阀,201-流化风流量计,202-加料风流量计,203-输送风

流量计,3-流化风管线,4-流化风分配筒体,5-分配风管线,6-排料管线,7-转筒封头,8-集气室顶板,901-第一动密封,902-第二动密封,10-导流环,11-流化转筒,1201-锥形筒段,1202-圆筒段,13-集气室底板,14-转筒底板,15-辐射锥,16-第三动密封,1701-第一进料管,1702-第二进料管,18-传动轴,19-调速电机,20-加料风管线,21-储料罐封头,22-加料风分布板,23-储料筒体,24-储料罐支撑架,25-导料筒,26-出料管,27-加料风调节阀,28-输送风调节阀,29-输送风管线,30-压差计。

具体实施方式

22.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

23.请参阅图1,一种用于c类颗粒的加料装置,包括用于将c类颗粒转化为流化态的离心流化器,离心流化器包括用于容纳c类颗粒的流化转筒11和用于向流化转筒11中通入流化风的流化风供应机构,流化转筒11内固定设置有多个沿轴向均匀分布的导流环10,相邻两个导流环10之间留有距离,多个导流环10将流化转筒11分隔出多个流化区域,流化转筒11进口端连通有进料机构,流化转筒11的出口端连通有排料机构。

24.在使用时,通过进料机构将c类颗粒通过流化转筒11的进口端输入到流化转筒11中,c类颗粒逐渐穿过多个导流环10,并且进入到流化区域中,之后驱动流化转筒11转动,流化转筒11转动过程中使c类颗粒在离心作用下向流化转筒11的内壁扩散,直到堆积在两个导流环10之间,从而在流化区域中形成环状的床层,接着保持流化转筒11转动,并且通过流化风供应机构向流化转筒11中通入流化风,流化风沿流化转筒11的径向吹到床层的c类颗粒上,流化风对c类颗粒的作用力为曳力,当流化风对c类颗粒产生的曳力与离心作用平衡时,c类颗粒开始流化,最后,在流化风的作用下,流化态的c类颗粒随流化风通过流化转筒11的出口端和排料机构输出到流化转筒11的外部,进而进入到需要使用c类颗粒的装置或者工艺中,实现c类颗粒的加料过程。因为始终有离心作用存在,因此能够加强c类颗粒与流化介质之间的剪切应力,使剪切应力足够克服c类颗粒之间的粘附力,从保证能够使c类颗粒流化,避免产生沟流和短路等现象,保证能够实现平稳加料。

25.请参阅图2和3,为了使c类颗粒能够顺利地进入到流化区域中,在从流化转筒11的入口端到出口端的方向上,导流环10的内径逐渐减小。需要说明的是,这里导流环10的内径逐渐减小针对的是单个导流环10,而所有的导流环10都是相同的。c类颗粒在通过进料机构和流化转筒11的入口端进入到流化转筒11中之后向导流环10移动,当撞击到导流环10的内壁上之后,速度会减缓,随着流化转筒11的转动,c类颗粒能够沿导流环10的内壁向流化转筒11的内壁移动,从而稳定地进入到流化区域中,并且在流化区域中形成环状的床层。在图2中,3

°

≤α≤22

°

。导流环10的数量n≥2,在本实施例中,导流环10设置为5个,5个导流环10沿流化转筒11的轴向均匀分布,其中第一个导流环10与流化转筒11出口端的端面平齐。

26.为了提升c类颗粒撞击到导流环10内壁上之后速度减缓的幅度,从而进一步保证c类颗粒能够在离心作用下向流化转筒11的内壁移动,导流环10的内壁设置为弧形壁,并且导流环10的内壁可以是凸起的或者凹陷的。

27.为了进一步保证c类颗粒能够顺利进入到流化区域中,而不会直接穿过流化转筒11,流化转筒11中固定设置有用于使c类颗粒向流化转筒11的内壁扩散的辐射锥15,辐射锥15的小端朝向流化转筒11的进口端,所有导流环10均位于辐射锥15的大端与流化转筒11的出口端之间。c类颗粒进入到流化转筒11中之后,首先冲击到辐射锥15上,然后沿辐射锥15的周侧壁向流化转筒11的内壁移动,从而实现避免c类颗粒直接向流化转筒11出口端移动并且穿过流化转筒11的效果,而且辐射锥15也能够减缓c类颗粒的移动速度,可以进一步保证c类颗粒能够在离心作用下向流化转筒11的内壁移动,最终保证c类颗粒能够顺利进入到流化区域中。

28.流化风供应机构的具体结构为:流化风供应机构包括流化风分配筒体4和集气室,流化风分配筒体4连通有流化风管线3,流化风管线3沿流化风分配筒体4的径向延伸并且连通位置位于流化风分配筒体4的中部,流化风分配筒体4通过多个分配风管线5与集气室相连通,流化转筒11穿过集气室并且与集气室转动密封连接,流化转筒11的筒壁上均匀开设有多个与集气室相连通的通孔。流化转筒11的转速到达一定程度之后,通过流化风管线3向流化风分配筒体4中通入流化气体介质,之后流化风分配筒体4中的流化气体介质通过分配风管线5进入到集气室中,当集气室中充满流化气体介质后,流化气体介质能够通过通孔进入到流化转筒11中,并且作用在床层上,直到将床层的c类颗粒流化,通孔的孔径小于10μm。在本实施例中,分配风管线5设置有三条,均沿流化风分配筒体4的径向延伸,三条分配风管线5等距设置,并且位于中间的一条分配风管线5连接在流化风分配筒体4的中部,以使流化风分配筒体4中的流化气体介质能够均匀地通过分配风管线5流动到集气室中。为了避免流化风管线3输入到集气室中的流化气体介质直接穿过流化风分配筒体4进入到分配风管线5中,导致对流化气体介质的分配效果变差,从流化风法分配筒体4的端部观察,流化风管线3与分配风管线5之间形成90

°

的夹角。

29.因为流化风管线3供应的流化风速度和风量直接影响流化状态,为了对流化风进行精确控制,流化风管线3上设置有流化风调节阀1和流化风流量计201,并且流化风流量计201位于流化风调节阀1的后方,即流化风先通过流化风调节阀1,后通过流化风流量计201。通过流化风流量计201可以对流化风管线3中流化风的流量进行监测,然后根据监测结果对流化风调节阀1进行调节,实现对流化风的控制。

30.集气室的具体结构为:集气室包括筒状的集气筒体,集气筒体与所有分配风管线5均连通,集气筒体的一端设置有集气室顶板8,集气室顶板8通过第一动密封901与流化转筒11转动密封连接,集气筒体的另外一端设置有集气室底板13,集气室底板13通过第二动密封902与流化转筒11转动密封连接。通过第一动密封901和第二动密封902,实现保证流化转筒11能够顺利转动的同时避免集气室中的流化气体介质泄漏。

31.为了保证流化气体介质能够顺利通过通孔进入到流化转筒11中,集气筒体包括圆筒段1202,圆筒段1202的两端各连通有一个锥形筒段1201,并且锥形筒体1201的大端与圆筒段1202相连通,所有分配风管线5均与圆筒段1202相连通。当流化气体介质通过分配风管线5进入到集气室中之后,大部分直接通过通孔进入到流化转筒11中,小部分流化气体介质向圆筒段1202两端流动,进而被锥形筒段1201引导向流化转筒11,使这部分流化气体介质也能够顺利进入到流化转筒11中。

32.流化转筒11的具体结构还包括固定设置在入口端的转筒底板14和固定设置在出

口端的转筒封头7,转筒封头7呈半球壳状并且敞开端与流化转筒11相连通,转筒封头7通过法兰与流化转筒11固定连接,排料机构与转筒封头7相连通,流化转筒11中的c类颗粒向排料机构流动的过程中,撞击到转筒封头7的内壁后能够沿转筒封头7的内壁向排料机构移动,从而利用转筒封头7对c类颗粒进行导向,保证c类颗粒能够顺利从流化转筒11流出,而不会沉积在流化转筒11中。流化转筒11可以是圆筒、锥形筒或者具有变径部分的异形筒等,只需要保证其截面绕自身轴线以任意旋转角转动时都能够实现旋转对称即可。在本实施例中,流化转筒11设置为圆筒,并且内径为d1,导流环10的最小内径定为d2,则有d2/d1=0.2~0.8。

33.离心流化器还包括用于驱动流化转筒11转动的驱动机构,驱动机构包括调速电机19,调速电机19的输出轴通过传动轴18驱动流化转筒11转动。

34.进料机构的具体结构为:进料机构包括用于存储c类颗粒的储料罐,储料罐的底部通过进料管线与流化转筒11的进口端相连通,储料罐的顶部连通有用于将c类颗粒吹向进料管线的加料风管线20。在使用时,首先通过加料风管线20向储料罐中通入加料风,在加料风和c类颗粒本身重力的双重作用下,c类颗粒通过储料罐的底部流入到进料管线中,进而通过进料管线流动到流化转筒11中。因为c类颗粒受到重力和加料风的双重作用,因此能够更加顺利地流动到进料管线中,避免出现堵塞,并且加料风能够将c类颗粒扬起,进一步避免c类颗粒因为相互粘连而形成堵塞。

35.进料管线具体包括相互连通的第一进料管1701和第二进料管1702,其中第一进料管1701与储料罐的下端连通,第二进料管1702穿过转筒底板14与流化转筒11相连通,第二进料管1702和流化转筒11同轴设置,第一进料管1702和第二进料管1702之间通过第三动密封16转动密封连接。通过将进料管线分成两段,可以保证进料管线不会对流化转筒11的转动造成阻碍。

36.为了使加料风能够均匀地作用在c类颗粒上,避免局部吹到c类颗粒上造成c类颗粒扬起并且反向上涌,导致c类颗粒无法顺利向储料罐下部移动,储料罐内设置有加料风分布板22,加料风分布板22位于加料风管线20的下方。加料风分布板22可以设置为多孔板,具体地说加料风分布板22上开设有多个孔径不超过150μm的加料风分布孔,当加料风通过加料风分布板22时被加料风分布板22分离成多股,多股加料风均匀地吹向c类颗粒,从而使c类颗粒能够均匀地被加料风向下推动,避免产生倒流。

37.为了使c类颗粒能够顺利通过进料管线进入到流化转筒11中,避免c类颗粒在进料管线中堆积造成堵塞,进料管线连通有输送风管线29,进料管线与储料罐的连通位置位于输送风管线29与流化转筒11之间。通过输送风管线29,可以向进料管线中通入输送风,输送风沿进料管线流动,并且将从储料罐进入到进料管线中的c类颗粒吹向流化转筒11,实现避免c类颗粒在进料管线中堵塞的效果。

38.考虑到储料罐中的c类颗粒是通过加料风和重力的双重作用输送到进料管线中的,为了避免在不需要加料的时候c类颗粒落入到进料管线中,储料罐的底部通过出料管26与进料管线相连通,出料管26上设置有加料风调节阀27,加料风管线20上设置有加料风流量计202,输送风管线29上设置有输送风调节阀28和输送风流量计203。在不需要加料的时候,可以将加料风调节阀27关闭,从而将出料管26截断,避免c类颗粒在重力作用下自然落入到进料管线中,在需要加料的时候,可以通过加料风调节阀27将出料管26打开,使c类颗

粒能够顺利通过出料管26进入到进料管线中,并且可以通过加料风调节阀27对c类颗粒的流速和流量进行调节,以控制c类颗粒的用量,进而控制装置整体的加料量,加料风流量计202可以对加料风量进行监测,以便于对加料风调节阀27进行控制。另一方面,通过输送风调节阀28可以对输送风的流速和用量进行调节,结合输送风流量计203可以对输送风调节阀28进行精确控制,以更加准确地控制进料过程。

39.储料罐的具体结构为:储料罐包括垂直设置的储料筒体23,储料筒体23的外部设置有用于支撑储料筒体23的储料罐支撑架24,储料罐支撑架24设置有三个并且绕储料筒体23的圆周方向均匀分布,储料罐支撑架24与储料筒体23外壁上距离下端三分之一的位置固定连接,储料筒体23的上端通过储料罐封头21封闭,并且储料筒体23与储料罐封头21之间通过法兰相连接,加料风分布板22位于储料罐封头21和储料筒体23的连接处,储料筒体23的下端连通有倒锥形的导料筒25,导料筒25的下端与出料管26相连通。导料筒25能够对储料筒体23中落下的c类颗粒起到导向作用,保证c类颗粒能够顺利进入到出料管26中,避免c类颗粒在储料罐中出现沉积。

40.排料机构的具体结构为:排料机构包括与流化转筒11的出口端相连通的排料管线6,排料管线6上设置有用于检测排料管线6上两个不同位置之间的气压差值的压差计30。压差计30通过检测排料管线6上两个不同位置的气压差值来计算c类颗粒的加料量,从而能够更加精确地对加料过程进行控制。

41.一种用于c类颗粒的加料方法,基于上述的一种用于c类颗粒的加料装置,方法包括s1至s4。

42.s1、通过进料机构将c类颗粒从流化转筒11的进口端输入到流化转筒11内部,并且逐渐进入到各个流化区域中。

43.s1的具体方法包括s11至s13。

44.s11、利用加料风管线20向储料罐内通入加料风,在加料风均布板22的作用下加料风均匀地吹向储料罐中的c类颗粒。

45.s12、通过控制加料风调节阀27使部分c类颗粒在重力和加料风的双重作用通过出料管26、加料风调节阀27和进料管线进入到流化转筒11中,c类颗粒进入到流化转筒11后在辐射锥15的作用下向流化转筒11的内壁移动并且逐渐填满各加料区域。

46.s13、利用输送风管线29向进料管线中通入输送风,利用输送风将进料管线中的c类颗粒全部送入到流化转筒11中。

47.s2、驱动流化转筒11转动使c类颗粒在离心作用下向流化转筒11的内壁移动,直到在流化区域中形成环状的床层。s2的具体方法为开启调速电机19,调速电机19转动并且通过传动轴18驱动流化转筒11转动,流化转筒11转动后流化区域中的c类颗粒在离心作用下紧靠流化转筒11的内壁形成环状的床层。

48.s3、利用流化风供应机构向流化转筒11中通入流化风,直到流化风使床层的c类颗粒转化为流化态。

49.s3的具体方法包括s31至s32。

50.s31、流化风经过流化风调节阀1调节后进入到流化风分配筒体4中,之后流化风通过多个分配风管线5均匀进入到集气室中,进而通过流化转筒11上的通孔进入到流化转筒11内的各个流化区域中。

51.s32、加料区域中的床层受到离心作用和流化风的双重作用下,当两种作用平衡时床层开始流化,接着加大流化风的输入量使床层彻底流化形成流化床。

52.s4、流化态的c类颗粒随流化风通过流化转筒11的出口端流出到排料机构中。排料过程中,利用压差计30计算粉料的排出量,即加料器的加料量,具体的计算方法为c

加

=

△

p/(gh),其中c

加

为c类颗粒的浓度,单位为kg/m3,

△

p为压差计30得到的排料管线6上两个不同位置之间的气压差值,单位为pa,h为两个不同位置之间的垂直距离,单位为m,g为重力加速度。

53.为了验证本发明的效果,设定了如下试验。

54.试验中,所需要的c类颗粒的加料浓度为500mg/m3,粒径分布情况入表1所示。

55.表1试验所需的c类颗粒粒径分布表

56.利用本发明进行加料,加料过程平稳后,压差计30计算出的实际加料浓度如表2所示。

57.表2加料浓度表

58.从表2可以看出,本发明能够实现c类颗粒的稳定加料。

59.还需要说明的是,加料器内部难以避免地会出现c类颗粒的残留或流化转筒堵塞,需要定期对加料器进行反吹扫,以对加料器进行清洁,具体地说是关闭加料风调节阀27和输送风调节阀28,然后利用流化风供应机构向流化转筒11、进料管线和排料管线6中通入气体,将加料器内部残留的c类颗粒通过进料管线和排料管线6排出。

60.对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1