一种塑料粒子下料辅助装置的制作方法

1.本技术涉及产品收集领域,尤其是涉及一种塑料粒子下料辅助装置。

背景技术:

2.在塑料粒子生产后,需要对其进行装袋打包,由此以便于储存和运输,现在厂家通常将储料仓放置在设备的出料口,待塑料粒子从设备的出料口排出后,人工使用铲子将储料仓内的塑料粒子铲入包装袋内进行打包,通过人工的方式进行打包具有打包效率低的缺陷,需对此做出改进。

技术实现要素:

3.针对现有技术的不足,本技术的目的在于提供一种塑料粒子下料辅助装置,其优点在于通过下料辅助装置对塑料粒子进行装料不但高效方便,并且节省人工成本。

4.本技术提供的一种塑料粒子下料辅助装置,采用如下技术方案:一种塑料粒子下料辅助装置,包括储料仓、风送设备和过渡桶,所述储料仓和过渡桶通过第一连接管相连接,所述风送设备与过渡桶通过第二连接管相连接,所述过渡桶外表面还连通有第三连接管,所述第三连接管远离过渡桶的一端插接在包装袋内。

5.通过采用上述技术方案:当需要使用该塑料粒子下料辅助装置对塑料粒子进行装袋时,将储料仓放置在下料设备的下方,下料设备中的塑料粒子落入储料仓内,风送设备通过第二连接管抽走过渡桶内的空气,使得过渡桶内形成负压,由此塑料粒子通过第一连接管从储料仓传送至过渡桶内,最终过渡桶内的塑料粒子通过第三连接管传送至包装袋内。

6.优选的,所述过渡桶上设置有第一安装筒,所述第一连接管的其中一端插接进储料仓内,所述第一连接管的另一端套设在第一安装筒外表面。

7.通过采用上述技术方案:安装时将第一连接管的其中一端套设在第一安装筒的外表面,随后将第一连接管的远离过渡桶的一端插接进储料仓内,过渡桶上第一安装筒的设置便于第一连接管与之安装,当第一连接管出现损坏时也方便进行更换。

8.优选的,所述过渡桶上设置有第二安装筒,所述第二连接管远离风送设备的一端套设在第二安装筒外表面。

9.通过采用上述技术方案:安装时将第二连接管远离风送装置的一端套设在第二安装筒的外表面,第二安装筒的设置便于第二连接管与过渡桶之间的连接,当第二连接管出现损坏时也便于进行更换。

10.优选的,所述第一连接管远离过渡桶的一端设置有吸管。

11.通过采用上述技术方案:将第一连接管远离过渡桶的一端插接进储料仓内,设置在第一连接管上的吸管插接进塑料粒子堆中,风送设备抽走过渡桶内的空气后形成负压,塑料粒子通过吸管进入第一连接管内,吸管的设置便于对塑料粒子进行抽取。

12.优选的,还包括安装架,所述安装架固定安装在墙面上,所述过渡桶安装在安装架上,所述过渡桶的下端设置有第三安装筒,所述第三连接管套设在第三安装筒外表面。

13.通过采用上述技术方案:塑料粒子通过第一连接管抽取至过渡桶内后,将过渡桶安装在安装架上后,便于过渡桶内的塑料粒子在自身重力作用下通过第三连接管传输至包装袋内,另外第三安装筒的设置便于第三连接管与过渡桶之间的连接安装。

14.优选的,所述第一连接管、第二连接管和第三连接管靠近过渡桶的一端外表面均设置有固定箍。

15.通过采用上述技术方案:将第一连接管套设在第一安装筒外表面,将第二连接管套设在第二安装筒的外表面,将第三连接管套设在第三安装筒的外表面,随后分别通过固定箍将第一连接管靠近第一安装筒的一端箍紧,通过固定箍将第二连接管靠近第二安装筒的一端箍紧,通过固定箍将第三连接管靠近第三安装筒的一端箍紧,尽量避免第一连接管、第二连接管和第三连接管脱落。

16.优选的,所述过渡桶上端盖设有顶盖。

17.通过采用上述技术方案:在使用该下料辅助装置将储料仓内的塑料粒子抽取至过渡桶内进行过渡,过渡桶上端顶盖的设置尽量避免塑料粒子从过渡桶中飞溅出,当使用该下料辅助装置对塑料粒子进行装袋完毕后,可打开顶盖对过渡桶内表面残留的塑料粒子进行清理。

18.优选的,所述顶盖的周侧设置安装环,所述安装环上设置有卡钩,所述过渡桶外表面设置有与卡钩相对应的卡扣。

19.通过采用上述技术方案:当对过渡桶内的塑料粒子清理完毕后,将顶盖盖在过渡桶上端开口,使得顶盖周侧的安装环与过渡桶的外表面周侧相卡嵌,随后将过渡桶外表面周侧的卡扣与安装环外表面的卡钩相卡嵌,由此使得顶盖在过渡桶上盖设稳固。

20.综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:

21.1.储料仓放置在下料设备的下方,下料设备中的塑料粒子落入储料仓内,风送设备通过第二连接管抽走过渡桶内的空气,使得过渡桶内形成负压,由此塑料粒子通过第一连接管从储料仓传送至过渡桶内,最终过渡桶内的塑料粒子通过第三连接管传送至包装袋内,具有高效方便的优点。

22.2.在过渡筒的表面设置有第一安装筒,安装时将第一连接管的其中一端套设在第一安装筒的外表面,过渡桶上第一安装筒的设置便于第一连接管与之安装,当第一连接管出现损坏时也方便进行更换。

23.3.在第一连接管远离过渡桶的一端设置有吸管,将设置在第一连接管上的吸管插接进塑料粒子堆中,塑料粒子通过吸管进入第一连接管内,吸管的设置便于对塑料粒子进行抽取。

附图说明

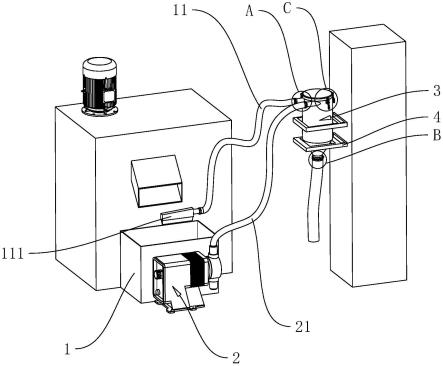

24.图1是本技术实施例一种塑料粒子下料辅助装置的整体结构示意图。

25.图2是本技术实施例第一安装筒和第二安装筒的局部放大视图。

26.图3是本技术实施例第三安装筒的局部放大视图。

27.图4是本技术实施例顶盖的局部放大视图。

28.附图标记:1、储料仓;11、第一连接管;111、吸管;2、风送设备;21、第二连接管;3、过渡桶;31、第一安装筒;311、固定箍;32、第二安装筒;33、第三安装筒;34、第三连接管;35、

卡扣;4、安装架;5、顶盖;51、安装环;511、卡钩。

具体实施方式

29.以下结合附图1-3对本技术作进一步详细说明。

30.参照图1,本技术实施例公开一种塑料粒子下料辅助装置,包括储料仓1、风送设备2和过渡桶3,其中储料仓1放置在下料设备的出料口下方,在墙面上设置有安装架4,将过渡桶3安装在安装架4上,在储料仓1和过渡桶3之间设置有第一连接管11,在风送设备2和过渡桶3之间设置有第二连接管21;下料辅助装置在工作时,风送设备2抽走过料桶内的空气,使得过料桶内形成负压,储料仓1内的塑料粒子通过第一连接管11进入过渡桶3中,过渡桶3中的塑料粒子排出至包装袋内。

31.参照图1和图2,为了便于第一连接管11和过渡桶3之间的安装,在过渡桶3的外表面设置有第一安装筒31,第一安装筒31的外径尺寸与第一连接管11的内径尺寸相匹配,安装时将第一连接管11套设在第一安装筒31的外表面,并在第一连接管11套设在第一安装筒31外表面的部分设置有固定箍311,通过固定箍311使得第一连接管11在第一安装筒31上安装稳固,尽量避免第一连接管11从第一安装筒31上脱落下来,另外当第一连接管11出现损坏时,也便于将其第一安装筒31上拆下进行更换。

32.为了使得通过第一连接管11将储料粒子抽取至过渡桶3内的效率更高,在第一连接管11远离过渡桶3的一端设置有吸管111,吸管111与第一连接管11固定安装,工作时将吸管111插接进塑料粒子堆中即可。

33.为了便于第二连接管21在过渡桶3上的安装,在过渡桶3的外表面设置有第二安装筒32,第二安装筒32的外径尺寸与第二连接管21的内径尺寸相匹配,将第二连接管21的其中一端套设在第二安装筒32的外表面,为了便于第二连接管21在第二安装筒32的外表面安装稳固,在第二连接管21套设在第二安装筒32外表面的部分设置有固定箍311,固定箍311的设置使得第二连接管21在第二安装筒32上安装稳固,尽量避免第二连接管21从第二安装筒32上脱落下来,而第二连接管21远离过渡桶3的一端与风送设备2相连接。

34.参照图3,为了便于过渡桶3内的塑料粒子排出至包装袋内,在过渡桶3的下端设置有第三安装筒33,第三安装筒33与过渡桶3内相通,在第三安装筒33的外表面套设有第三连接管34,为了使得第三连接管34在第三安装筒33的外表面套设稳固,在第三连接管34套设在第三安装筒33外表面的部分设置有固定箍311,由此将第三连接管34结合第三安装筒33之间箍紧,第三连接管34远离过渡桶3的一端插接进包装袋内;当塑料粒子通过风送设备2抽取至过渡桶3内后,过渡桶3内的塑料粒子在重力的作用下通过第三连接管34进入包装袋内。

35.参照图4,当使用该设备对塑料粒子进行辅助下料时,尽量避免过渡桶3内的塑料粒子从中溅出,在过渡桶3的顶端设置有顶盖5,顶盖5的设置对过渡桶3内的塑料粒子起到隔挡作用;为了使得顶盖5在过渡桶3的上端盖设稳固,在顶盖5的周侧设置有安装环51,当顶盖5盖设在过渡桶3上后,安装环51与顶盖5的外表面周侧相卡嵌,由此使得顶盖5在过渡桶3上端水平方向上保持位置稳固;另外在安装环51的周侧设置有若干个卡钩511,与之相对应的在过渡桶3的外表面设置有若干个与之相对应的卡扣35,当顶盖5在过渡桶3上端盖设后,将过渡桶3外表面的卡扣35与安装环51外表面的卡钩511相扣合,顶盖5与过渡桶3之

间通过卡钩511和卡扣35相扣合固定,不但固定牢固并且拆卸方便。

36.本技术实施例一种塑料粒子下料辅助装置的实施原理为:当需要使用该塑料粒子下料辅助装置对塑料粒子进行装袋时,将储料仓1放置在下料设备的下方,下料设备中的塑料粒子落入储料仓1内后,将第一连接管11设置有吸管111的一端插接进储料仓1内的塑料粒子中,风送设备2通过第二连接管21抽走过渡桶3内的空气,使得过渡桶3内形成负压,由此使得塑料粒子通过第一连接管11从储料仓1传送至过渡桶3内,最终过渡桶3内的塑料粒子在重力作用下沿着第三连接管34传送至包装袋内;当对塑料粒子进行装袋完毕后,解开过渡桶3外表面的卡扣35与安装环51外表面的卡钩511之间的扣合,将顶盖5从过渡桶3上端取下后,即可对过渡桶3内进行清理。

37.以上均为本技术的较佳实施例,并非依此限制本技术的保护范围,故:凡依本技术的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本技术的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1