易组立的纸制缓冲保护件的制作方法

易组立的纸制缓冲保护件

【技术领域】

1.本实用新型涉及包装技术领域,尤其是易组立的纸制缓冲保护件。

背景技术:

2.随着网络技术的发达,电子商务的成长也日益红火;电子商务业者将货品交由货运业者递送之前必须以包装箱做妥善包装,其包装时,一般系将货品放入包装箱﹑盒﹑袋﹑

…

等(以下统称包装箱),然后将包装箱的盖板覆盖后再以胶带将其黏贴封装;其他的邮递业务也大致如此。一般的包装箱结构系据预先形成在纸板材上的折线弯折形成立体形态的矩形体包装箱,然后以黏胶将该立体形态的包装箱黏合固定。

3.如图1及图2所示,一般的包装箱结构具有一主板a,主板a的相同一侧依序可弯折地形成第一侧板a1、第二侧板a2、第三侧板a3及第四侧板a4,相同的另一侧则依序可弯折地形成第五侧板a5、第六侧板a6、第七侧板a7及第八侧板a8,并且第一侧板 a1与第五侧板a5相对应,第二侧板a2与第六侧板a6相对应,第三侧板a3与第七侧板 a7相对应,以及第四侧板a4与第八侧板a8相对应,主板a的一端部则形成一突板a9;借由该结构,依折线(如图1所示之虚线)弯折后可以形成立体形态的矩形体包装箱,然后在突板a9涂布黏胶后将突板a9黏着至主板a的另一端以固定该立体形态的包装箱。

4.为了避免装入包装箱内的货品在运输、搬运过程中晃动或受到外力冲击而受损,有些货品在装箱之前必须先配置保护件后再装入包装箱内;所述保护件在传统上以保丽龙发泡材料制造为大宗,借由保丽龙材料质轻、具有弹性、耐冲击的特性提供货品良好的保护效果。然而,由于保丽龙材料的缺点在于不环保且体积大,当尚未对货品进行包装之前,必须准备庞大的仓库空间来存放作为保护件的保丽龙发泡材料。

5.为了克服以保丽龙发泡材料作为保护件的不环保及体积占用过多空间的问题,市场上另有提供许多纸材制成的货品保护装置,但是已知的纸制缓冲材料比传统的保丽龙发泡材料等制成的缓冲材料昂贵很多,因为结构较复杂、且在组立完成后需要使用黏胶或双面胶带予以黏合固定,因此不易组装而存在高成本等问题;再者,倘若要求纸制缓冲材制造商于生产时以立体形状先组立好,则在运输过程及仓储时都会占据大量空间,极不符合经济效益,令商厂极为困扰。

技术实现要素:

6.本实用新型的目的,是基于已知的纸制包装箱结构的基础上加以改良以形成纸制保护件,使得本实用新型在不使用时可以扁平化以缩小运输及仓储空间,当要使用时则借由简易的组装即可快速地形成保护件,不需要使用黏胶或双面胶带,其结构简单、成本低、环保,相较于传统保丽龙发泡材料具有更优异的特性。

7.本实用新型提供的易组立的纸制缓冲保护件,系以纸质板材一体成型地形成为包括:主板,为矩形板体,其上形成有彼此间隔且平行的复数条主板折线以构成依序配置的第一板、第二板、第三板与第四板,该主板借由该等主板折线可被弯折形成一主矩形框体,其

中,该第一板对称的相对两侧边分别可弯折地连接第一侧板与第五侧板,且该第一侧板及该第五侧板上分别形成有平行于与该第一板之连接边的复数条折线,使该第一侧板及该第五侧板可分别被弯折形成第一侧框体与第五侧框体,其中,该第一侧板上设有第一插板,该第五侧板上设有第一插孔,该第一板的一端边形成有突板,该突板与该第一板的连接设有第五插孔;该第二板对称的相对两侧边分别可弯折地连接第二侧板与第六侧板,且该第二侧板及该第六侧板上分别形成有平行于与该第二板之连接边的复数条折线,使该第二侧板及该第六侧板可分别被弯折形成第二侧框体与第六侧框体,其中,该第二侧板上设有第二插板,该第六侧板上设有第二插孔;该第三板对称的相对两侧边分别可弯折地连接第三侧板与第七侧板,且该第三侧板及该第七侧板上分别形成有平行于与该第三板之连接边的复数条折线,使该第三侧板及该第七侧板可分别被弯折形成第三侧框体与第七侧框体,其中,该第三侧板上设有第三插板,该第七侧板上设有第三插孔;该第四板对称的相对两侧边分别可弯折地连接第四侧板与第八侧板,且该第四侧板及该第八侧板上分别形成有平行于与该第四板之连接边的复数条折线,使该第四侧板及该第八侧板可分别被弯折形成第四侧框体与第八侧框体,其中,该第四侧板上设有第四插板,该第八侧板上设有第四插孔,该第四板的一端边形成有第五插板;其中,当该主板弯折形成该主矩形框体时,借由该第五插板插入该第五插孔,以将该第一板与该第四板的端部相互固定,其中,当该第一侧板及该第五侧板分别被弯折形成该第一侧框体及该第五侧框体且均容纳于该主矩形框体内时,借由该第一插板插入该第一插孔,以将该第一侧框体与该第五侧框体相互固定,其中,当该第二侧板及该第六侧板分别被弯折形成该第二侧框体及该第六侧框体且均容纳于该主矩形框体内时,借由该第二插板插入该第二插孔,以将该第二侧框体与该第六侧框体相互固定,其中,当该第三侧板及该第七侧板分别被弯折形成该第三侧框体及该第七侧框体且均容纳于该主矩形框体内时,借由该第三插板插入该第三插孔,以将该第三侧框体与该第七侧框体相互固定,其中,当该第四侧板及该第八侧板分别被弯折形成该第四侧框体及该第八侧框体且均容纳于该主矩形框体内时,借由该第四插板插入该第四插孔,以将该第四侧框体与该第八侧框体相互固定,以及其中,借由该第一侧框体、该第二侧框体、该第三侧框体及该第四侧框体在该主矩形框体内共同形成第一缓冲定位部,并且借由该第五侧框体、该第六侧框体、该第七侧框体及该第八侧框体在该主矩形框体内共同形成第二缓冲定位部。

8.另一方面,本实用新型提供的具有高强度耐冲击的低成本易组立纸制缓冲保护件,系以纸质板材一体成型地形成为包括:主板,为矩形板体,其上形成有彼此间隔且平行的复数条主板折线以构成依序配置的第一板、第二板、第三板与第四板,该主板借由该等主板折线可被弯折形成一主矩形框体,其中,该第一板对称的相对两侧边分别可弯折地连接第一侧板与第五侧板,且该第一侧板及该第五侧板上分别形成有平行于与该第一板之连接边的复数条折线,使该第一侧板及该第五侧板可分别被弯折形成第一侧框体与第五侧框体,其中,该第一侧板上设有第一胶层,该第一板的一端边形成有突板;该第二板对称的相对两侧边分别可弯折地连接第二侧板与第六侧板,且该第二侧板及该第六侧板上分别形成有平行于与该第二板之连接边的复数条折线,使该第二侧板及该第六侧板可分别被弯折形成第二侧框体与第六侧框体,其中,该第二侧板上设有第二胶层;该第三板对称的相对两侧边分别可弯折地连接第三侧板与第七侧板,且该第三侧板及该第七侧板上分别形成有平行于与该第三板之连接边的复数条折线,使该第三侧板及该第七侧板可分别被弯折形成第三

侧框体与第七侧框体,其中,该第三侧板上设有第三胶层;该第四板对称的相对两侧边分别可弯折地连接第四侧板与第八侧板,且该第四侧板及该第八侧板上分别形成有平行于与该第四板之连接边的复数条折线,使该第四侧板及该第八侧板可分别被弯折形成第四侧框体与第八侧框体,其中,该第四侧板上设有第四胶层;其中,当该第一侧板及该第五侧板分别被弯折形成第一侧框体及第五侧框体且均容纳于该主矩形框体内时,借由该第一胶层将该第一侧框体与该第五侧框体的相对面相互黏着固定;其中,当该第二侧板及该第六侧板分别被弯折形成第二侧框体及第六侧框体且均容纳于该主矩形框体内时,借由该第二胶层将该第二侧框体与该第六侧框体的相对面相互黏着固定;其中,当该第三侧板及该第七侧板分别被弯折形成第三侧框体及第七侧框体且均容纳于该主矩形框体内时,借由该第三胶层将该第三侧框体与该第七侧框体的相对面相互黏着固定;其中,当该第四侧板及该第八侧板分别被弯折形成第四侧框体及第八侧框体且均容纳于该主矩形框体内时,借由该第四胶层将该第四侧框体与该第八侧框体的相对面相互黏着固定;以及,其中借由该第一侧框体、该第二侧框体、该第三侧框体及该第四侧框体在该主矩形框体内共同形成一第一缓冲定位部,并且借由该第五侧框体、该第六侧框体、该第七侧框体及该第八侧框体在该主矩形框体内共同形成一第二缓冲定位部。借由所述保护件的结构,在不使用包装货品时,该纸制保护件可以被折叠成扁平状态以便于运输及仓储,而需要进行包装时则可以快速地组立、固定及匹配货品,并且结构简单、成本低廉、环保。

9.其中一实施例,该第一侧板、该第三侧板、该第五侧板及该第七侧板具有相同的第一宽度,该第二侧板、该第四侧板、该六侧板及该第八侧板具有相同的第二宽度,且该第二宽度小于该第一宽度。借此,该第一侧板、第三侧板、第五侧板及第七侧板可以组构成完整矩形的第一缓冲定位部,且该第二侧板、第四侧板、六侧板及第八侧板可以组构成完整矩形的第二缓冲定位部。

10.较佳地,该第一插板、该第二插板、该第三插板及该第四插板系分别为在该第一侧板、该第二侧板、该第三侧板及该第四侧板上冲压成型而形成的ㄇ形板,并且该第一插孔、该第二插孔、该第三插孔及该第四插孔分别为在该第五侧板、该第六侧板、该第七侧板、以及该第八侧板上冲压形成的狭长孔。借此,当第一侧板弯折形成第一侧框体且第五侧板弯折形成第五侧框体时,利用第一插板插入第一插孔以将第一侧框体与第五侧框体彼此固定;当第二侧板弯折形成第二侧框体且第六侧板弯折形成第六侧框体时,利用第二插板插入第二插孔以将第二侧框体与第六侧框体彼此固定;当第三侧板弯折形成第三侧框体且第七侧板弯折形成第七侧框体时,利用第三插板插入第三插孔以将第三侧框体与第七侧框体彼此固定;当第四侧板弯折形成第四侧框体且第八侧板弯折形成第八侧框体时,利用第四插板插入第四插孔以将第四侧框体与第八侧框体彼此固定。

11.较佳地,该第五插板为一体形成于该第四板的端边的ㄇ形板,并且该第五插孔为在该突板与该第一板的连接处冲压形成的狭长孔。

12.较佳地,该第一侧板、第二侧板、第三侧板及第四侧板具有相同的第一长度,该第五侧板、第六侧板、七侧板及第八侧板具有相同的第二长度,且该第二长度大于该第一长度,据此,由该第一侧板、第二侧板、第三侧板及第四侧板组构成的第一缓冲定位部与由该第五侧板、第六侧板、第七侧板及第八侧板组构成的该第二缓冲定位部彼此接触并且彼此形成阶级。

13.较佳地,该第一侧板之第四侧面与该第五侧板之第四侧面的邻接该突板的侧边分别形成有一个缺口,该等缺口提供为该第五插板插入该第五插孔时的通道。借此,避免所形成之第一侧框体与第五侧框体对第五插板造成阻碍。

14.较佳地,该第一胶层、第二胶层、第三胶层及该第四胶层均为双面胶带。借此,该第一胶层、第二胶层、第三胶层及第四胶层的一面可以预先被黏贴于第一侧板、第二侧板、第三侧板及第四侧板,欲组立成保护件时,再将另一面的离型纸撕离即可。

15.较佳地,该第一侧板、该第二侧板、该第三侧板及该第四侧板上各具有至少一个弯折后形成用于适配支撑非平面突出部件的适配结构。

16.较佳地,该适配结构为圆孔、长圆形孔、椭圆孔、长方椭圆孔、矩形孔、孔内一侧设有多个齿的圆孔、孔内一侧圆边上设有多个齿的长圆形孔、孔内一侧椭圆边上设有多个齿的椭圆孔、孔内一侧椭圆边上设有多个齿的长方椭圆孔中的某一种孔结构。

【附图说明】

17.图1为显示已知用以构成包装箱之纸板结构的展开状态之平面示意图;

18.图2为显示图1之已知纸板弯折成立体之包装箱之示意图;

19.图3为显示本实用新型实施例一保护件纸板结构的展开状态示意图;

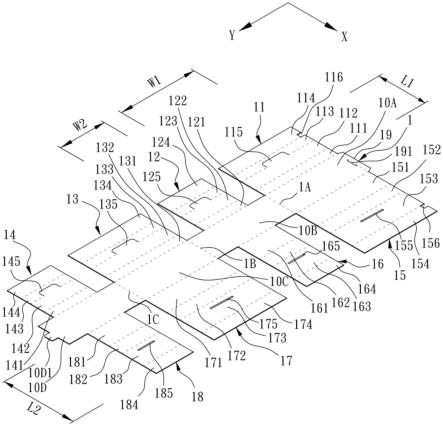

20.图4为显示将图3所示状态之保护件之主板弯折成主矩形框体之状态之示意图;

21.图5为显示将图4所示状态之第一侧板、第二侧板、第三侧板及第四侧板弯折后容纳于主矩形框体内之示意图;

22.图6为显示将图5所示状态之第五侧板、第六侧板、第七侧板及第八侧板弯折后容纳于主矩形框体内之示意图;

23.图7为将图6所示状态之保护件翻转后显示另一面结构之示意图;

24.图8为显示沿图6之6-6方向的立体剖视图;

25.图9为显示沿图6之7-7方向的立体剖视图;

26.图10为显示图8之断面方向的平面剖视图;

27.图11为显示将货品的两端分别配置于二个本实用新型实施例一的保护件之示意图;

28.图12为显示将货品的两端配置于二个本实用新型实施例一的保护件后放入包装箱之示意图;

29.图13为显示本实用新型实施例二的保护件纸板结构的展开状态示意图;

30.图14为显示将图13所示状态之保护件之主板弯折成主矩形框体之状态之示意图;

31.图15为显示将图14所示状态之第一侧板、第二侧板、第三侧板及第四侧板弯折后容纳于主矩形框体内之示意图;

32.图16为显示将图15所示状态之第五侧板、第六侧板、第七侧板及第八侧板弯折后容纳于主矩形框体内之示意图;

33.图17为将图16所示状态之保护件翻转后显示另一面结构之示意图;

34.图18为显示沿图16之8-8方向的立体剖视图;

35.图19为显示基于图18之结构可以形成较大尺寸之示意图;

36.图20为显示图18之断面方向的平面剖视图;

37.图21为显示将货品的两端分别配置于二个本实用新型实施例二的保护件之示意图;

38.图22为显示将货品的两端配置于二个本实用新型实施例二的保护件后放入包装箱之示意图;

39.图23为为显示本实用新型实施例三保护件纸板结构的展开状态平面示意图;

40.图24为为显示本实用新型实施例四保护件纸板结构的展开状态平面示意图。

41.其中,附图标记的含义如下:

42.背景技术中:

43.a:主板;a1:第一侧板;a2:第二侧板;a3:第三侧板;a4:第四侧板;a5:第五侧板;a6:第六侧板;a7:第七侧板;a8:第八侧板;a9:突板;

44.具体实施方式中:

45.1:主板;1a:第一主板折线;1b:第二主板折线;1c:第三主板折线;

46.10a:第一板;10b:第二板;10c:第三板;10d:第四板;10d1:第五插板;

47.11:第一侧板;111:第一侧板之第一侧面;112:第一侧板之第二侧面;113:第一侧板之第三侧面;114:第一侧板之第四侧面;115:第一插板;116:缺口;117:第一胶层;11a:第一侧框体;

48.12:第二侧板;121:第二侧板之第一侧面;122:第二侧板之第二侧面;123:第二侧板之第三侧面;124:第二侧板之第四侧面;125:第二插板;126:第二胶层;12a:第二侧框体;

49.13:第三侧板;131:第三侧板之第一侧面;132:第三侧板之第二侧面;133:第三侧板之第三侧面;134:第三侧板之第四侧面;135:第三插板;136:第三胶层;13a:第三侧框体;

50.14:第四侧板;141:第四侧板之第一侧面;142:第四侧板之第二侧面;143:第四侧板之第三侧面;144:第四侧板之第四侧面;145:第四插板;146:第四胶层;14a:第四侧框体;

51.15:第五侧板;151:第五侧板之第一侧面;152:第五侧板之第二侧面;153:第五侧板之第三侧面;154:第五侧板之第四侧面;155:第一插孔;156:缺口;15a:第五侧框体;

52.16:第六侧板;161:第六侧板之第一侧面;162:第六侧板之第二侧面;163:第六侧板之第三侧面;164:第六侧板之第四侧面;165:第二插孔;16a:第六侧框体;

53.17:第七侧板;171:第七侧板之第一侧面;172:第七侧板之第二侧面;173:第七侧板之第三侧面;174:第七侧板之第四侧面;175:第三插孔;17a:第七侧框体;

54.18:第八侧板;181:第八侧板之第一侧面;182:第八侧板之第二侧面;183:第八侧板之第三侧面;184:第八侧板之第四侧面;185:第四插孔;18a:第八侧框体;

55.19:突板;191:第五插孔;192:黏胶;a:离型纸;b:黏胶;

56.l1:第一长度;l2:第二长度;w1:第一宽度;w2:第二宽度;

57.2:货品;

58.3:包装箱;

59.4:适配结构;41:孔结构;42:齿。

【具体实施方式】

60.以下配合图式及组件符号对本实用新型之实施方式做更详细的说明,以使熟习该项技艺者在阅读本说明书后能据以实施。

61.本文中使用的术语的目的仅在于说明特别实施例,并不意图对本实用新型做限制。除非上下文明确显示,否则本文中使用的单数形式「一」、「一个」、「该」亦旨在包括复数形式。

62.在说明显示于图式中的较佳实施例时,可能基于清楚之目的而使用特别的术语;然而,本说明书所揭露者并不意图被限制在所选择的该特别术语;并且应当理解,每一个特定组件包括具有相同功能、以相似方式操作并达成相似效果的所有等效技术。

63.为了明确说明,以下所述之「长度方向」或「长度」为图3所示的x方向,「宽度方向」或「宽度」为图1所示的y方向。

64.实施例一

65.图3所示为本实用新型之保护件经由纸质板材裁切下来后再进一步以机器冲压成型出的平面展开形态,借由成型出的复数折线(如图3中的虚线所示)将该纸材构成有主板 1、第一侧板11、第二侧板12、第三侧板13、第四侧板14、第五侧板15、第六侧板16、第七侧板17、第八侧板18与突板19。其中,主板1基本上为长形的矩形板体,在其上形成有彼此间隔且平行的第一折线1a、第二折线1b与第三折线1c,借由该等折线将主板1区隔出沿着宽度方向y依序配置的第一板10a、第二板10b、第三板10c与第四板 10d,并且突板19连接在第一板10a的一端部,突板19与第一板10a的连接处设置有以冲压成型技术形成的直形的第五插孔191,而第四板10d的端部连接有对应该第五插孔191的第五插板10d1。第一侧板之第四侧面114与第五侧板之第四侧面154的邻接该突板19的侧边分别形成有一个缺口116、156,该二个缺口116、156的总长度大于等于该第五插板10d1的长度。

66.第一板10a在长度方向x上的对称相对两侧边分别以折线可弯折地连接第一侧板11 与第五侧板15,其中第一侧板11上形成有平行于与该第一板10a之连接边(即平行于宽度方向y)的复数条折线,借由分布于第一侧板11上的复数条彼此平行的折线将第一侧板11区隔出由远离该第一板10a的方向(即长度方向x)依序配置的第一侧板之第一侧面 111、第一侧板之第二侧面112、第一侧板之第三侧面113及第一侧板之第四侧面114;该第一侧板之第一侧面111、第一侧板之第二侧面112、第一侧板之第三侧面113及第一侧板之第四侧面114的长度可以都相同,使第一侧板11可以被弯折成端面成正方形的第一侧框体,或者第一侧板之第一侧面111与第一侧板之第三侧面113具有相同的较小长度,而第一侧板之第二侧面112与第一侧板之第四侧面114具有相同的较大长度,使第一侧板11可以被弯折成端面成长方形的第一侧框体11a(如图5所示);此外,可以进一步在第一侧板之第三侧面113上设置以冲压成型技术形成ㄇ形的第一插板115,使得第一插板115的一边连接于第一侧板之第三侧面113。第五侧板15上形成有平行于与该第一板10a之连接边(即平行于宽度方向y)的复数条折线,借由分布于第五侧板15 上的复数条彼此平行的折线将第五侧板15区隔出由远离该第一板10a的方向(即长度方向x)依序配置的第五侧板之第一侧面151、第五侧板之第二侧面152、第五侧板之第三侧面153及第五侧板之第四侧面154;该第五侧板之第一侧面151、第五侧板之第二侧面152、第五侧板之第三侧面153及第五侧板之第四侧面154的长度可以都相同,使第五侧板15可以被弯折成端面成正方形的第五侧框体,或者第五侧板之第一侧面151与第五侧板之第三侧面153具有相同的较大长度,而第五侧板之第二侧面152与第五侧板之第四侧面154具有相同的较小长度,使第五侧板15可以被弯折成端面成长方形的第五侧框体15a(如图6所示);此外,可以进一步在第五侧板之第三侧面153上设置以冲压

成型技术形成对应该第一插板115端边的直形的第一插孔155。

67.第二板10b在长度方向x上的对称相对两侧边分别以折线可弯折地连接第二侧板12 与第六侧板16,其中第二侧板12上形成有平行于与该第二板10b之连接边(即平行于宽度方向y)的复数条折线,借由分布于第二侧板12上的复数条彼此平行的折线将第二侧板12区隔出由远离该第二板10b的方向(即长度方向x)依序配置的第二侧板之第一侧面 121、第二侧板之第二侧面122、第二侧板之第三侧面123及第二侧板之第四侧面124;该第二侧板之第一侧面121、第二侧板之第二侧面122、第二侧板之第三侧面123及第二侧板之第四侧面124的长度可以都相同,使第二侧板12可以被弯折成端面成正方形的第二侧框体,或者第二侧板之第一侧面121与第二侧板之第三侧面123具有相同的较小长度,而第二侧板之第二侧面122与第二侧板之第四侧面124具有相同的较大长度,使第二侧板12可以被弯折成端面成长方形的第二侧框体12a(如图5所示);此外,可以进一步在第二侧板之第三侧面123上设置以冲压成型技术形成的第二插板125,使得第二插板125的一边连接于第二侧板之第三侧面123。第六侧板16上形成有平行于与该第二板10b之连接边(即平行于宽度方向y)的复数条折线,借由分布于第六侧板16上的复数条彼此平行的折线将第六侧板16区隔出由远离该第二板10b的方向(即长度方向x) 依序配置的第六侧板之第一侧面161、第六侧板之第二侧面162、第六侧板之第三侧面 163及第六侧板之第四侧面164;该第六侧板之第一侧面161、第六侧板之第二侧面162、第六侧板之第三侧面163及第六侧板之第四侧面164的长度可以都相同,使第六侧板16 可以被弯折成端面成正方形的第六侧框体,或者第六侧板之第一侧面161与第六侧板之第三侧面163具有相同的较大长度,而第六侧板之第二侧面162与第六侧板之第四侧面 164具有相同的较小长度,使第六侧板16可以被弯折成端面成长方形的第六侧框体 16a(如图7所示);此外,可以进一步在第六侧板之第三侧面163上设置以冲压成型技术形成对应该第二插板125端边的直形的第二插孔165。

68.第三板10c在长度方向x上的对称相对两侧边分别以折线可弯折地连接第三侧板13 与第七侧板17,其中第三侧板13上形成有平行于与该第三板10c之连接边(即平行于宽度方向y)的复数条折线,借由分布于第三侧板13上的复数条彼此平行的折线将第三侧板13区隔出由远离该第三板10c的方向(即长度方向x)依序配置的第三侧板之第一侧面 131、第三侧板之第二侧面132、第三侧板之第三侧面133及第三侧板之第四侧面134;该第三侧板之第一侧面131、第三侧板之第二侧面132、第三侧板之第三侧面133及第三侧板之第四侧面134的长度可以都相同,使第三侧板13可以被弯折成端面成正方形的第二侧框体,或者第三侧板之第一侧面131与第三侧板之第三侧面133具有相同的较小长度,而第三侧板之第二侧面132与第三侧板之第四侧面134具有相同的较大长度,使第三侧板13可以被弯折成端面成长方形的第三侧框体13a(如图5所示);此外,可以进一步在第三侧板之第三侧面133上设置以冲压成型技术形成的第三插板135,使得第三插板135的一边连接于第三侧板之第三侧面133。第七侧板17上形成有平行于与该第三板10c之连接边(即平行于宽度方向y)的复数条折线,借由分布于第七侧板17上的复数条彼此平行的折线将第七侧板17区隔出由远离该第三板10c的方向(即长度方向x) 依序配置的第七侧板之第一侧面171、第七侧板之第二侧面172、第七侧板之第三侧面 173及第七侧板之第四侧面174;该第七侧板之第一侧面171、第七侧板之第二侧面172、第七侧板之第三侧面173及第七侧板之第四侧面174的长度可以都相同,使第七侧板17 可以被弯折成端面成正方形的第七侧框体,或者第七侧板之第一侧面

171与第七侧板之第三侧面173具有相同的较大长度,而第七侧板之第二侧面172与第七侧板之第四侧面 174具有相同的较小长度,使第七侧板17可以被弯折成端面成长方形的第七侧框体 17a(如图7所示);此外,可以进一步在第六侧板之第三侧面163上设置以冲压成型技术形成对应该第三插板135端边的直形的第三插孔165。

69.第四板10d在长度方向x上的对称相对两侧边分别以折线可弯折地连接第四侧板14 与第八侧板18,其中第四侧板14上形成有平行于与该第四板10d之连接边(即平行于宽度方向y)的复数条折线,借由分布于第四侧板14上的复数条彼此平行的折线将第四侧板14区隔出由远离该第三板10d的方向(即长度方向x)依序配置的第四侧板之第一侧面 141、第四侧板之第二侧面142、第四侧板之第三侧面143及第四侧板之第四侧面144;该第四侧板之第一侧面141、第四侧板之第二侧面142、第四侧板之第三侧面143及第四侧板之第四侧面144的长度可以都相同,使第四侧板14可以被弯折成端面成正方形的第四侧框体,或者第四侧板之第一侧面141与第四侧板之第三侧面143具有相同的较小长度,而第四侧板之第二侧面142与第四侧板之第四侧面144具有相同的较大长度,使第四侧板14可以被弯折成端面成长方形的第四侧框体14a(如图5所示);此外,可以进一步在第四侧板之第三侧面143上设置以冲压成型技术形成的第四插板145,使得第四插板145的一边连接于第四侧板之第三侧面143。第八侧板18上形成有平行于与该第四板10d之连接边(即平行于宽度方向y)的复数条折线,借由分布于第八侧板18上的复数条彼此平行的折线将第八侧板18区隔出由远离该第四板10d的方向(即长度方向x) 依序配置的第八侧板之第一侧面181、第八侧板之第二侧面182、第八侧板之第三侧面 183及第八侧板之第四侧面184;该第八侧板之第一侧面181、第八侧板之第二侧面182、第八侧板之第三侧面183及第八侧板之第四侧面184的长度可以都相同,使第八侧板18 可以被弯折成端面成正方形的第八侧框体,或者第八侧板之第一侧面181与第八侧板之第三侧面183具有相同的较大长度,而第八侧板之第二侧面182与第八侧板之第四侧面184具有相同的较小长度,使第八侧板18可以被弯折成端面成长方形的第八侧框体 18a(如图6及图7所示);此外,可以进一步在第八侧板之第三侧面183上设置以冲压成型技术形成对应该第四插板145端边的直形的第四插孔185。

70.在本实用新型的较佳实施例,第一侧板11、第三侧板13、第五侧板15及第七侧板 17具有相同的第一宽度w1,第二侧板12、第四侧板14、六侧板16及第八侧板18具有相同的第二宽度w2,且第二宽度w2小于第一宽度w1。再者,第一侧板11、第二侧板 12、第三侧板13及第四侧板14具有相同的第一长度l1,第五侧板15、第六侧板16、第七侧板17及第八侧板18具有相同的第二长度l2,且第二长度l2大于第一长度l1,据此,由第一侧板11、第二侧板12、第三侧板13及第四侧板14组构成的第一缓冲定位部与由第五侧板15、第六侧板16、第七侧板17及第八侧板18组构成的该第二缓冲定位部彼此接触并且彼此形成阶级(如图6至图9所示)。

71.本实用新型之保护件的组立方式说明如下:

72.首先,将图3所示之纸材沿第一主板折线1a、第二主板折线1b及第三主板折线1c 将主板1弯折成主矩形框体,并且将突板19弯折后将第五插板10d1通过并列的二个缺口116、156而插入该第五插孔191,以固定该主矩形框体(如图4所示)。

73.接下来,将第一侧板11、第二侧板12、第三侧板13及第四侧板14沿着其上的折线弯折以分别构成第一侧框体11a、第二侧框体12a、第三侧框体13a及第四侧框体14a,亦即借由

第一侧框体11a、第二侧框体12a、第三侧框体13a及第四侧框体14a共同组构成容纳在主矩形框体内的第一缓冲定位部(如图5所示),此时第一插板115、第二插板125、第三插板135及第四插板145均因为受到前述的弯折操作而朝向下方。接下来,将第五侧板15、第六侧板16、第七侧板17及第八侧板18沿着其上的折线弯折以分别构成第五侧框体15a、第六侧框体16a、第七侧框体17a及第八侧框体18a,亦即借由第五侧框体15a、第六侧框体16a、第七侧框体17a及第八侧框体18a共同构成容纳在主矩形框体内的第二缓冲定位部(如图6、图7及图8所示),进而使得第一侧框体11a之第一插板115插入第五侧框体15a之第一插孔155而使第一侧框体11a和第五侧框体15a 相互固定,第二侧框体12a之第二插板125插入第六侧框体16a之第二插孔165而使第二侧框体12a和第六侧框体16a相互固定,第三侧框体13a之第三插板135插入第七侧框体17a之第三插孔175而使第三侧框体13a和第七侧框体17a相互固定,以及第四侧框体14a之第四插板145插入第八侧框体18a之第四插孔185而使第四侧框体14a和第八侧框体18a相互固定,以构成本实用新型之保护件(如图8至图10所示)。

74.如图11所示,借由前述本实用新型之保护件,由于在第一缓冲定位部与第二缓冲定位部之间形成阶级,因此可以将货品2两端套入该第一缓冲定位部中并且受到第二缓冲定位部之阶级支撑而定,然后将货品2与二个保护件一起放入包装箱3中(如图12所示),以完成包装。

75.实施例二

76.图13所示为本实用新型之保护件经由纸质板材裁切下来后再进一步以机器冲压成型出的平面展开形态,借由成型出的复数折线(如图13中的虚线所示)将该纸材构成有主板1、第一侧板11、第二侧板12、第三侧板13、第四侧板14、第五侧板15、第六侧板16、第七侧板17、第八侧板18与突板19。其中,主板1基本上为长形的矩形板体,在其上形成有彼此间隔且平行的第一折线1a、第二折线1b与第三折线1c,借由该等折线将主板1区隔出沿着宽度方向y依序配置的第一板10a、第二板10b、第三板10c与第四板10d,并且突板19连接在第一板10a的一端部。

77.第一板10a在长度方向x上的对称相对两侧边分别以折线可弯折地连接第一侧板11 与第五侧板15,其中第一侧板11上形成有平行于与该第一板10a之连接边(即平行于宽度方向y)的复数条折线,借由分布于第一侧板11上的复数条彼此平行的折线将第一侧板11区隔出由远离该第一板10a的方向(即长度方向x)依序配置的第一侧板之第一侧面 111、第一侧板之第二侧面112、第一侧板之第三侧面113及第一侧板之第四侧面114;该第一侧板之第一侧面111、第一侧板之第二侧面112、第一侧板之第三侧面113及第一侧板之第四侧面114的长度可以都相同,使第一侧板11可以被弯折成端面成正方形的第一侧框体,或者第一侧板之第一侧面111与第一侧板之第三侧面113具有相同的较小长度,而第一侧板之第二侧面112与第一侧板之第四侧面114具有相同的较大长度,使第一侧板11可以被弯折成端面成长方形的第一侧框体11a(如图15所示);此外,可以进一步在第一侧板之第三侧面113上设置第一胶层116,该第一胶层116较佳地为双面胶带,其一面黏贴于第一侧板之第三侧面113上,另一面覆设离型纸a,当撕开离型纸a后可以露出黏胶b。第五侧板15上形成有平行于与该第一板10a之连接边(即平行于宽度方向y)的复数条折线,借由分布于第五侧板15上的复数条彼此平行的折线将第五侧板15区隔出由远离该第一板10a的方向(即长度方向x)依序配置的第五侧板之第一侧面151、第五侧板之第二侧面152、第五侧板之第三侧面153及第五

侧板之第四侧面 154;该第五侧板之第一侧面151、第五侧板之第二侧面152、第五侧板之第三侧面153 及第五侧板之第四侧面154的长度可以都相同,使第五侧板15可以被弯折成端面成正方形的第五侧框体,或者第五侧板之第一侧面151与第五侧板之第三侧面153具有相同的较大长度,而第五侧板之第二侧面152与第五侧板之第四侧面154具有相同的较小长度,使第五侧板15可以被弯折成端面成长方形的第五侧框体15a(如图16所示)。

78.第二板10b在长度方向x上的对称相对两侧边分别以折线可弯折地连接第二侧板12 与第六侧板16,其中第二侧板12上形成有平行于与该第二板10b之连接边(即平行于宽度方向y)的复数条折线,借由分布于第二侧板12上的复数条彼此平行的折线将第二侧板12区隔出由远离该第二板10b的方向(即长度方向x)依序配置的第二侧板之第一侧面 121、第二侧板之第二侧面122、第二侧板之第三侧面123及第二侧板之第四侧面124;该第二侧板之第一侧面121、第二侧板之第二侧面122、第二侧板之第三侧面123及第二侧板之第四侧面124的长度可以都相同,使第二侧板12可以被弯折成端面成正方形的第二侧框体,或者第二侧板之第一侧面121与第二侧板之第三侧面123具有相同的较小长度,而第二侧板之第二侧面122与第二侧板之第四侧面124具有相同的较大长度,使第二侧板12可以被弯折成端面成长方形的第二侧框体12a(如图15所示);此外,可以进一步在第二侧板之第三侧面123上设置第二胶层126,该第二胶层126较佳地为双面胶带,其一面黏贴于第二侧板之第三侧面123上,另一面覆设离型纸a,当撕开离型纸a后可以露出黏胶b。第六侧板16上形成有平行于与该第二板10b之连接边(即平行于宽度方向y)的复数条折线,借由分布于第六侧板16上的复数条彼此平行的折线将第六侧板16区隔出由远离该第二板10b的方向(即长度方向x)依序配置的第六侧板之第一侧面161、第六侧板之第二侧面162、第六侧板之第三侧面163及第六侧板之第四侧面 164;该第六侧板之第一侧面161、第六侧板之第二侧面162、第六侧板之第三侧面163 及第六侧板之第四侧面164的长度可以都相同,使第六侧板16可以被弯折成端面成正方形的第六侧框体,或者第六侧板之第一侧面161与第六侧板之第三侧面163具有相同的较大长度,而第六侧板之第二侧面162与第六侧板之第四侧面164具有相同的较小长度,使第六侧板16可以被弯折成端面成长方形的第六侧框体16a(如图17所示)。

79.第三板10c在长度方向x上的对称相对两侧边分别以折线可弯折地连接第三侧板13 与第七侧板17,其中第三侧板13上形成有平行于与该第三板10c之连接边(即平行于宽度方向y)的复数条折线,借由分布于第三侧板13上的复数条彼此平行的折线将第三侧板13区隔出由远离该第三板10c的方向(即长度方向x)依序配置的第三侧板之第一侧面 131、第三侧板之第二侧面132、第三侧板之第三侧面133及第三侧板之第四侧面134;该第三侧板之第一侧面131、第三侧板之第二侧面132、第三侧板之第三侧面133及第三侧板之第四侧面134的长度可以都相同,使第三侧板13可以被弯折成端面成正方形的第二侧框体,或者第三侧板之第一侧面131与第三侧板之第三侧面133具有相同的较小长度,而第三侧板之第二侧面132与第三侧板之第四侧面134具有相同的较大长度,使第三侧板13可以被弯折成端面成长方形的第三侧框体13a(如图15所示);此外,可以进一步在第三侧板之第三侧面133上设置第三胶层136,该第三胶层136较佳地为双面胶带,其一面黏贴于第三侧板之第三侧面133上,另一面覆设离型纸a当撕开离型纸 a后可以露出黏胶b。第七侧板17上形成有平行于与该第三板10c之连接边(即平行于宽度方向y)的复数条折线,借由分布于第七侧板17上的复数条彼此平行的折线将第七侧板17区隔出由远离该第三板10c的方向(即长度方向x)依序

配置的第七侧板之第一侧面171、第七侧板之第二侧面172、第七侧板之第三侧面173及第七侧板之第四侧面174;该第七侧板之第一侧面171、第七侧板之第二侧面172、第七侧板之第三侧面173及第七侧板之第四侧面174的长度可以都相同,使第七侧板17可以被弯折成端面成正方形的第七侧框体,或者第七侧板之第一侧面171与第七侧板之第三侧面173具有相同的较大长度,而第七侧板之第二侧面172与第七侧板之第四侧面174具有相同的较小长度,使第七侧板17可以被弯折成端面成长方形的第七侧框体17a(如图17所示)。

80.第四板10d在长度方向x上的对称相对两侧边分别以折线可弯折地连接第四侧板14 与第八侧板18,其中第四侧板14上形成有平行于与该第四板10d之连接边(即平行于宽度方向y)的复数条折线,借由分布于第三侧板14上的复数条彼此平行的折线将第四侧板14区隔出由远离该第三板10d的方向(即长度方向x)依序配置的第四侧板之第一侧面 141、第四侧板之第二侧面142、第四侧板之第三侧面143及第四侧板之第四侧面144;该第四侧板之第一侧面141、第四侧板之第二侧面142、第四侧板之第三侧面143及第四侧板之第四侧面144的长度可以都相同,使第四侧板14可以被弯折成端面成正方形的第四侧框体,或者第四侧板之第一侧面141与第四侧板之第三侧面143具有相同的较小长度,而第四侧板之第二侧面142与第四侧板之第四侧面144具有相同的较大长度,使第四侧板14可以被弯折成端面成长方形的第四侧框体14a(如图15所示);此外,可以进一步在第四侧板之第三侧面143上设置第四胶层146,该第四胶层146较佳地为双面胶带,其一面黏贴于第四侧板之第三侧面143上,另一面覆设离型纸a,当撕开离型纸a后可以露出黏胶b。第八侧板18上形成有平行于与该第四板10d之连接边(即平行于宽度方向y)的复数条折线,借由分布于第八侧板18上的复数条彼此平行的折线将第八侧板18区隔出由远离该第四板10d的方向(即长度方向x)依序配置的第八侧板之第一侧面181、第八侧板之第二侧面182、第八侧板之第三侧面183及第八侧板之第四侧面 184;该第八侧板之第一侧面181、第八侧板之第二侧面182、第八侧板之第三侧面183 及第八侧板之第四侧面184的长度可以都相同,使第八侧板18可以被弯折成端面成正方形的第八侧框体,或者第八侧板之第一侧面181与第八侧板之第三侧面183具有相同的较大长度,而第八侧板之第二侧面182与第八侧板之第四侧面184具有相同的较小长度,使第八侧板18可以被弯折成端面成长方形的第八侧框体18a(如图16及图17所示)。

81.在本实用新型的较佳实施例,第一侧板11、第三侧板13、第五侧板15及第七侧板 17具有相同的第一宽度w1,第二侧板12、第四侧板14、第六侧板16及第八侧板18具有相同的第二宽度w2,且第二宽度w2小于第一宽度w1。再者,第一侧板11、第二侧板 12、第三侧板13及第四侧板14具有相同的第一长度l1,第五侧板15、第六侧板16、第七侧板17及第八侧板18具有相同的第二长度l2,且第二长度l2大于第一长度l1,据此,由第一侧板11、第二侧板12、第三侧板13及第四侧板14组构成的第一缓冲定位部与由第五侧板15、第六侧板16、第七侧板17及第八侧板18组构成的该第二缓冲定位部彼此接触并且彼此形成阶级(如图16及图17所示)。

82.本实用新型之保护件的组立方式说明如下:

83.首先,将图13所示之纸材沿第一主板折线1a、第二主板折线1b及第三主板折线1c将主板1弯折成主矩形框体,并且在突板19上涂上黏胶191后将突板19黏着固定于第四板10d的一端,以固定该主矩形框体(如图14所示)。

84.接下来,将第一侧板11、第二侧板12、第三侧板13及第四侧板14沿着其上的折线弯

折以分别构成第一侧框体11a、第二侧框体12a、第三侧框体13a及第四侧框体14a,亦即借由第一侧框体11a、第二侧框体12a、第三侧框体13a及第四侧框体14a共同组构成容纳在主矩形框体内的第一缓冲定位部(如图15所示),然后将第一胶层116、第二胶层126、第三胶层136及第四胶层146的离型纸a撕开以露出黏胶b。接下来,将第五侧板15、第六侧板6、第七侧板17及第八侧板18沿着其上的折线弯折以分别构成第五侧框体15a、第六侧框体16a、第七侧框体17a及第八侧框体18a,亦即借由第五侧框体15a、第六侧框体16a、第七侧框体17a及第八侧框体18a共同构成容纳在主矩形框体内的第二缓冲定位部(如图16、图17及图18所示),且借由第一胶层116将第一侧框体11a与第五侧框体15a的相对面相互黏着固定,借由第二胶层126将第二侧框体12a 与第六侧框体16a的相对面相互黏着固定,借由第三胶层136将第三侧框体13a与第七侧框体17a的相对面相互黏着固定,以及借由第四胶层146将第四侧框体14a与第八侧框体18a的相对面相互黏着固定(如图18和图20所示),以构成本实用新型之保护件。此外,可以依据货品尺寸的差异将保护件设成各种不同的尺寸(如图19所示)。

85.如图21所示,借由前述本实用新型之保护件,由于在第一缓冲定位部与第二缓冲定位部之间形成阶级,因此可以将货品2两端套入该第一缓冲定位部中并且受到第二缓冲定位部之阶级支撑而定,然后将货品2与二个保护件一起放入包装箱3中(如图22所示),以完成包装。

86.实施例三

87.如图23所示,实施例三相对于实施例一的区别在于,本实施例增加了第一侧板11、第二侧板12、第三侧板13及第四侧板14上各具有至少一个弯折后形成用于适配支撑非平面突出部件的适配结构4。适配结构4为圆孔、长圆形孔、椭圆孔、长方椭圆孔、矩形孔、孔内一侧设有多个齿42的圆孔、孔内一侧圆边上设有多个齿42的长圆形孔、孔内一侧椭圆边上设有多个齿42的椭圆孔、孔内一侧椭圆边上设有多个齿42的长方椭圆孔中的某一种孔结构41。孔结构41横跨第一侧板11、第二侧板12、第三侧板13及第四侧板14上的第一侧面、第二侧面和第三侧面,且不会插孔或插板产生干涉。同一侧板上设置适配结构4的数量根据货品2上的非平面突出部件的位置和数量进行设置。本实用新型以适配结构4为涉及第一侧面与第二侧面的孔内一侧椭圆边上设有多个齿42 的椭圆孔为示例,设有多个齿42既能方便具有非平面突出部件的货品2顺利装入保护件中,又能增加货品2装入保护件后的稳定性。

88.实施例四

89.如图24所示,实施例四相对于实施例二的区别在于,本实施例增加了第一侧板11、第二侧板12、第三侧板13及第四侧板14上各具有至少一个弯折后形成用于适配支撑非平面突出部件的适配结构4。适配结构4为圆孔、长圆形孔、椭圆孔、长方椭圆孔、矩形孔、孔内一侧设有多个齿42的圆孔、孔内一侧圆边上设有多个齿42的长圆形孔、孔内一侧椭圆边上设有多个齿42的椭圆孔、孔内一侧椭圆边上设有多个齿42的长方椭圆孔中的某一种孔结构41。孔结构41横跨第一侧板11、第二侧板12、第三侧板13及第四侧板14上的第一侧面、第二侧面和第三侧面。同一侧板上设置适配结构4的数量根据电子产品2上的非平面突出部件的位置和数量进行设置。本实用新型以适配结构4为涉及第一侧面与第二侧面的孔内一侧椭圆边上设有多个齿42的椭圆孔为示例,设有多个齿42既能方便具有非平面突出部件的货品2顺利装入保护件中,又能增加货品2装入保护件后的稳定性。

90.以上所述者仅为用以解释本实用新型之较佳实施例,并非企图具以对本实用新型做任何形式上之限制,是以,凡有在相同之创作精神下所作有关本实用新型之任何修饰或变更,皆仍应包括在本实用新型意图保护之范畴。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1