一种书型包装盒的制作方法

1.本技术涉及包装盒领域,尤其是涉及一种书型包装盒。

背景技术:

2.当前,包装已经占到了产品价值的10%,且随着经济发展以及人们生活质量的提升,这一占比还在逐步提升当中。

3.市面上有多种多样的包装盒,包装盒的种类又以可翻盖的书型包装盒为典型代表。相关技术中,书型包装盒包括盒体以及转动设置在盒体上的上盒盖,产品置于盒体内,通过以类似翻书的动作翻开盒盖,即可展示盒体内的产品、

4.在实现本技术过程中,发明人发现该技术中至少存在如下问题:相关技术中的书型包装盒结构简单、功能较为单一,仅起到承载的作用,导致商品的展示效果不佳,消费者的开盒体验单一,有待改进。

技术实现要素:

5.为了提高包装盒的展示效果以及消费者的开箱体验,本技术提供一种书型包装盒。

6.本技术提供的一种书型包装盒采用如下的技术方案:

7.一种书型包装盒包括盒体以及一端转动连接在盒体上的盒盖,还包括抬升机构以及置物盒,所述抬升机构包括抬升座以及一端连接在抬升座上的连接件,所述连接件的另一端连接在盒体上,所述抬升座沿能够靠近盒体开口至远离盒体开口的方向滑动设置在盒体内,所述置物盒置于抬升座上。

8.通过采用上述技术方案,包装产品时,将产品置于置物盒内。开启包装盒时,转动盒盖,由于抬升座沿靠近盒体开口至远离盒体开口的方向滑动设置在盒体内,使得盒盖通过连接件,带动抬升件向靠近盒体开口的方向移动,从而带动置物盒以及置物盒内的产品移动。如此设计,即实现使用者打开包装盒时,置物盒沿盒体的盒底至盒口方向移动,从而实现动态呈现置物盒,以达到凸出呈现置物盒以及产品的效果,极大提高了包装盒的展示效果以及消费者的开箱体验。

9.可选的,所述抬升机构还包括支撑组件,所述支撑组件包括沿抬升座滑动方向呈倾斜设置的支撑片,所述支撑片的一端转动设置在抬升座上,所述支撑片的另一端转动设置在盒体远离自身开口的内壁上。

10.通过采用上述技术方案,打开包装盒时,盒盖通过连接件带动抬升座向靠近盒体开口的方向移动,支撑片一方面相对于盒体远离自身开口的内壁转动,另一方面相对于抬升座转动,从而对抬升座起到了支撑的作用。相较于将抬升座设置为与盒体内壁贴合且具有一定厚度,通过支撑组件,能够在保障抬升座滑动的情况下,有效节省盒体内部的空间,以便于放置更大深度的置物盒。

11.可选的,所述支撑片设置有多片。

12.通过采用上述技术方案,通过多片支撑片,提高了对抬升座的支撑效果,从而提高了对置物盒以及置物盒内的产品的支撑效果。

13.可选的,所述支撑组件还包括安装片,各所述支撑片均连接在安装片上。

14.通过采用上述技术方案,组装包装盒时,先将抬升座、支撑片以及安装片进行组合,然后再支撑组件以及抬升座装入盒体内。相较于直接在盒体内进行安装固定,如此设置提高了组装生产包装盒时的简便性,提高了包装盒的生产效率。

15.可选的,所述盒体上设置内盒,所述内盒上开设有展示孔,所述置物盒滑动设置在展示孔中。

16.通过采用上述技术方案,展示孔对置物盒的滑动进行导向,限制了置物盒在包装盒开启过程中发生偏移,提高了置物盒的移动稳定性以及突出展示的效果。内盒遮蔽了支撑结构,即从视觉上进一步突出了置物盒,从而进一步提高了置物盒的展示效果。

17.可选的,所述连接件包括连接在盒盖上的主动片以及一端转动连接在主动片上的联动片,所述联动片的另一端转动连接在抬升座上,所述主动片以及联动片的连接处与盒盖以及盒体的连接处错开。

18.通过采用上述技术方案,盒盖翻动时,带动主动片进行转动。主动片与联动片的连接处向靠近盒体的盒口方向移动,联动片先发生转动,随着盒盖继续翻动打开,联动片与抬升座的连接处移动,从而带动抬升座移动,以使置物盒移动展示。由于盒盖翻动的前期,盒盖仍对盒体有所遮挡,使用者难以看清置物盒,待盒盖转动至一定角度后,使用者方可看清置物盒。如此设置,使得置物盒与盒盖近乎完全打开时才发生移动,即在使用者能够看清置物盒的时候发生移动,进一步提高了置物盒动态凸出展示的效果。

19.可选的,所述主动片包括连接在盒体上的第一连接部以及连接在第一连接部上的第二连接部,所述第二连接部与联动片连接,所述内盒上开设有供第二连接部伸入的定位槽,所述第一连接部的宽度大于定位槽的槽宽。

20.通过采用上述技术方案,第二连接部伸入定位槽,且第一连接部的宽度大于定位槽,一方面限制了主动片完全移入盒体内,另一方方面限制了主动片相对内盒移动,从而限制了盒盖相对内盒移动,提高了盒盖相对于盒体的稳定性。

21.可选的,所述主动片的端部始终位于内盒内且能够与内盒抵触,所述盒盖打开时,所述主动片与内盒抵触。

22.通过采用上述技术方案,盒盖打开时,主动片的端部与内盒抵触,从而限制了盒盖继续转动,以将盒盖限位在打开展示的位置,提高了展示效果。

23.综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:

24.1.通过在盒体内增设抬升座、在盒盖上增设连接抬升座与盒盖的连接件,使得盒盖翻动打开时,抬升座带动置物盒移动展示,提高了包装盒和的展示效果以及消费者的开箱体验;

25.2.于盒体上增设内盒,一方面提高了置物盒移动的稳定性,另一方面对支撑结构进行遮蔽,进一步提高了置物盒的展示效果。

附图说明

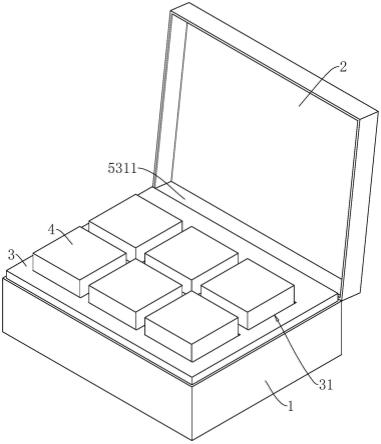

26.图1是本技术实施例的结构示意图。

27.图2是本技术实施例的剖视图。

28.附图标记说明:

29.1、盒体;2、盒盖;3、内盒;31、展示孔;32、定位槽;4、置物盒;5、抬升机构;51、抬升座;52、支撑组件;521、支撑片;522、安装片;53、连接件;531、主动片;5311、第一连接部;5312、第二连接部;532、联动片;6、防护机构;61、抵触组件;611、挡块;612、弹簧座;6121、弹簧槽;613、推块;614、保持弹簧;62、联动组件;621、联动块;6211、联动斜面;622、防护弹簧。

具体实施方式

30.以下结合附图1-2对本技术作进一步详细说明。

31.本技术实施例公开一种书型包装盒。

32.参照图1,书型包装盒包括盒体1、一端转动连接在盒体1上的盒盖2、固定在盒体1内的内盒3、多个用于承载产品的置物盒4以及用于抬升置物盒4的抬升机构5。

33.参照图1,盒盖2的一端通过胶带连接在盒体1上,以使盒盖2能够相对盒体1转动。在其他实施方式中,还可通过将软纸片的两端分别固定在盒盖2以及盒体1上的方式连接盒盖2与盒体1,凡能实现盒盖2的一端转动连接在盒体1上的方式均可。

34.参照图1、图2,内盒3固定在盒体1的内壁上,内盒3上开设有与置物盒4数量一致的展示孔31。展示孔31沿盒体1的盒底至盒体1的盒口方向贯穿内盒3,各置物盒4分别滑动设置在不同的展示孔31中。内盒3的侧壁上开设有定位槽32,定位槽32超出至盒体1外。

35.参照图2,抬升机构5包括抬升座51、支撑组件52以及连接件53,抬升座51沿靠近盒体1开口至远离盒体1开口的方向滑动设置在盒体1内,各置物盒4均置于抬升座51上。支撑组件52包括两片支撑片521以及固定在盒体1的远离自身开口的内壁上的安装片522,支撑片521成沿抬升座51的滑动方向成倾斜设置,支撑片521的一端通过胶带连接在安装座上,支撑片521的另一端通过胶带连接在抬升座51上,使得支撑片521的两端分别转动连接在安装片522以及抬升座51上。同理,在其他实施方式中,还可通过与盒体1、盒盖2连接方式一致的软纸片连接,通过软纸片连接支撑片521与安装片522以及支撑片521与抬升座51,凡能实现支撑片521的两端分别与安装片522以及抬升座51转动连接的方式均可。

36.参照图2,两支撑片521的倾斜角度一致,抬升座51、支撑片521以及安装座的截面呈平行四边形。在其他实施方式中,还可通过扩大抬升座51宽度,以使抬升座51与盒体1内部贴合,再增大抬升座51厚度,以限制抬升座51翻动,如此限制抬升座51滑动方向。

37.参照图1、图2,连接件53包括主动片531以及联动片532,主动片531包括第一连接部5311以及第二连接部5312。第一连接部5311固定在盒盖2上,第二连接部5312一体成型在第一连接部5311上,第二连接部5312的截面宽度小于第一连接部5311的截面宽度。第二连接部5312的端部经定位槽32伸入至内盒3以及盒体1内,第一连接部5311的截面宽度大于定位槽32的槽宽。第二连接部5312的端部始终位于内盒3内,且盒盖2打开时,第二连接部5312与盒盖2抵触。

38.参照图1、图2,联动片532位于内盒3以及盒体1内,联动片532的一端通过胶带连接在第二连接部5312上,联动片532的另一端通过胶带连接在抬升座51上。使得联动片532的两端分别转动连接在第二连接部5312以及抬升座51上,第二连接部5312以及联动片532的连接处与盒盖2以及盒体1的连接处错开。同理,在其他实施方式中,还可通过与盒体1、盒盖

2连接方式一致的软纸片连接,通过软纸片连接联动片532与第二支撑部以及联动片532与抬升座51,凡能实现联动片532的两端分别与第二连接布以及抬升座51转动连接的方式均可。

39.本技术实施例一种书型包装盒的实施原理为:打开包装盒时,翻动盒盖2,盒盖2带动第一连接部5311转动,第一连接部5311与第二连接部5312的连接处向远离盒体1的盒底方向移动,第二连接部5312先转动后向远离盒体1的盒底的方向移动,从而带动抬升座51移动。抬升座51带动置物盒4移动,从而在消费者眼中呈现出动态展示的效果,以达到凸出呈现置物盒4以及产品的效果,极大提高了包装盒的展示效果以及消费者的开箱体验。

40.以上均为本技术的较佳实施例,并非依此限制本技术的保护范围,故:凡依本技术的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本技术的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1