一种热敏孔版印刷原纸用聚酯薄膜的制备方法及其设备与流程

本发明涉及聚酯薄膜生产,特别涉及一种热敏孔版印刷原纸用聚酯薄膜的制备方法及其设备。

背景技术:

1、目前聚酯薄膜印刷通用的做法是采用在薄膜表面进行电晕处理的技术方案,但是采用表面电晕处理技术存在的缺点有三个,第一点是薄膜与油墨的附着力较低,印刷过程容易出现掉点或油墨脱落的现象,第二点是必须使用专用油墨,第三点是只适用于里印,在生产过程中常规或表面电晕处理的聚酯(bopet)薄膜在印刷时需要使用pet专用油墨,且印刷后印刷面容易出现油墨脱落现象,通过本发明的在线表面处理及其加工方法,来增强聚酯薄膜与油墨的附着力,且可用于表印,提高了印刷效果;该表面处理层更大大提高了薄膜与油墨的适用性,可使用普通油墨在薄膜表面进行印刷,降低了印刷成本。

技术实现思路

1、针对现有技术存在的不足,本发明的目的在于提供一种热敏孔版印刷原纸用聚酯薄膜的制备方法及其设备,以解决上述问题。

2、有鉴于此,本发明提供一种热敏孔版印刷原纸用聚酯薄膜的制备方法,包括如下步骤:

3、s1:将聚酯切片、二氧化钛及其他添加剂经充分混合后干燥并熔融为液态;

4、s2:将熔融后的聚酯胶体挤出成片;

5、s3:将挤出成片的聚酯胶体通过冷却辊装置上进行急速冷却成铸片;

6、s4:将s3中的铸片用纵拉机进行纵向拉伸,纵拉机温度60~90℃,拉伸倍数3.0~3.4倍;

7、s5:对纵向拉伸后的薄膜表面先经电晕处理,再通过表面处理设备在电晕处理面均匀地涂上水性混合溶剂,在线表面处理层厚度2.5~5μm;

8、s6:对涂上水性混合溶剂的薄膜进行横向拉伸,拉伸温度为120~150℃,拉伸倍数为3.0~3.5倍,定型温度为220~245℃,上述混合溶剂在横向拉伸过程经干燥挥发后,在薄膜表面形成均匀的表面处理层;

9、s7:薄膜成型后通过收卷装置进行收卷。

10、通过采用上述技术方案,通过在薄膜表面涂上水性混合溶剂然后挥发形成表面处理层,增强了薄膜表面与油墨的附着力,拓宽了薄膜对油墨的适用性,可使用普通油墨在薄膜表面进行印刷,大大降低了印刷成本;可用于表印,提高了印刷质量和印刷效果,上述s1中其他添加剂为二氧化硅和碳酸钙,上述s5中水性混合机按重量百分百:12%水性丙烯酸树脂、1%功能助剂和87%纯水混合制成。

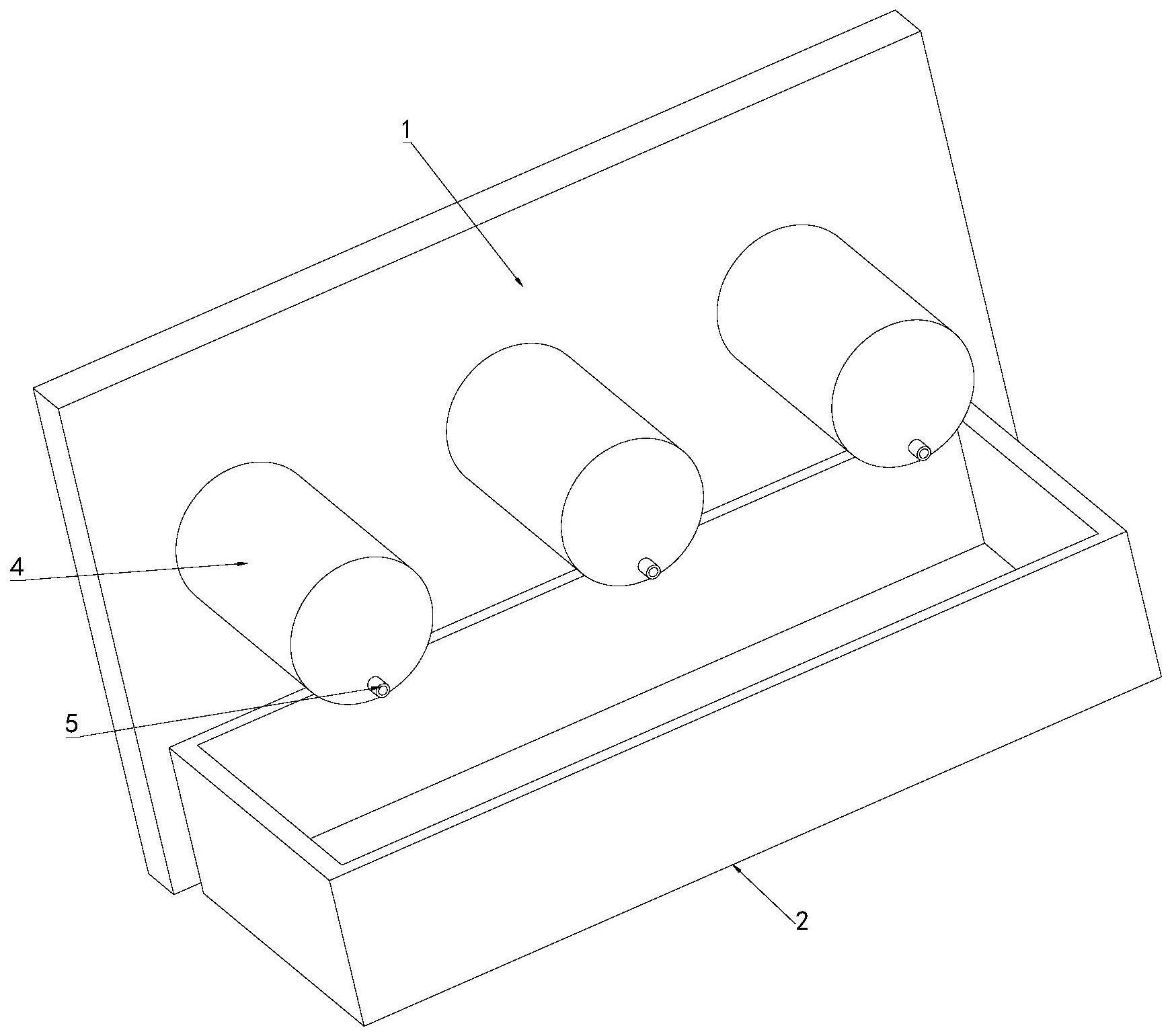

11、在上述技术方案中,进一步的所述冷却辊装置包括:

12、第一支撑板,设置于地面上;

13、若干冷却辊机构,固定端横向间隔设置于第一支撑板上,转动端背离第一支撑板延伸;

14、以及收集框,设置于若干冷却辊机构的下方地面上;

15、其中,若干所述冷却辊机构的输出端上的冷却水流入收集框内。

16、本技术方案中,通过第一支撑板的设置,能够使得若干冷却辊机构得到安装,通过若干冷却辊机构的设置,能够更好的将挤出成片的聚酯胶体的冷却成铸片,通过收集框的设置,能够使得冷却水的水得到收集。

17、在上述技术方案中,进一步的所述冷却辊机构包括:

18、固定柱,一端贯穿第一支撑板并且与第一支撑板固定连接;

19、辊筒,转动连接于第一固定柱上;

20、两个出水管,分别设置于辊筒的两端,并且出水管连通于辊筒内;

21、两组螺旋叶片,内壁均设置于固定柱的外侧上,外壁贴合于辊筒的内壁上使辊筒的两端形成两个螺旋通道;

22、以及冷却水循环结构,设置于第一支撑板背离收集框一侧的地面上,且冷却水循环结构的输出端贯穿固定柱连通于辊筒内,输入端贯穿第一支撑板连通于收集框内;

23、其中,所述冷却水循环结构将冷却水输入两组螺旋叶片组成的螺旋通道内,最终通过所述出水管流出。

24、本技术方案中,通过固定柱的设置,能够使得辊筒得到支撑并且进行转动,通过两组螺旋叶片的设置,能够使得辊筒内形成两个螺旋通道并且朝向两个方向延伸,从而辊筒内部全面冷却水覆盖,并且在螺旋通道末端的出水管能够直接完成冷却后排出,能够流通的冷却水才能够使得辊筒的外表面达到冷却效果,通过冷却水循环结构的设置,能够使得冷却水得到循环。

25、在上述技术方案中,进一步的所述冷却水循环结构包括:

26、输水柱,一端位于固定柱外部,另一端贯穿至固定柱内,所述输水柱外侧壁上设有连通于输水柱内的流水槽;

27、冷却水箱组件,设置于地面上;

28、输水管,一端与流水槽开口连接,另一端连通于冷却水箱组件内;

29、以及进水管,一端连通于冷水水箱组件内,另一端贯穿第一支撑板连通于收集框内;

30、其中,所述流水槽内壁上设有两个分别贯穿固定柱且连通于两个螺旋叶片内的进水孔。

31、本技术方案中,通过冷却水箱组件与进水管的配合设置,能够使得冷却水得到回收,并且得到冷却水箱的降温,通过输水管的设置,能够使得输水柱的流水槽进入冷却水,通过两个进水孔的设置,能够使得流水槽内的冷却水分别流向两个螺旋叶片形成的两个螺旋流道内。

32、在上述技术方案中,进一步的所述收卷装置包括:

33、两个第二支撑板,间隔设置于地面上;

34、皮辊传动结构,转动连接于两个第二支撑板之间;

35、收卷辊存放机构,设置于两个第二支撑板相对一侧,且收卷辊存放机构位移皮辊传动结构的上方;

36、换辊机构,活动套设于皮辊传动结构的两端;

37、以及撑辊卸辊结构,设置于两个第二支撑板之间;

38、其中,所述收卷辊存放机构用于存放若干收卷辊并且将最低端的收卷辊输送至换辊机构上,所述换辊机构用于将薄膜连接在收卷辊上并且将收卷辊输送至撑辊卸辊结构上。

39、本技术方案中,通过皮辊传动结构的设置,能够使得收卷辊得到滚动,从而使得薄膜得到传递,通过收卷辊存放机构的设置,能够使得若干收卷辊得到存放,并且一个一个运输至换辊机构上,通过换辊机构的设置,能够使得收卷辊进行连接薄膜并且在转移至撑辊斜辊结构上,通过撑辊卸辊结构的设置,能够使得收卷辊支撑住稳定收取薄膜,并且在收取薄膜后进行转移卸辊。

40、在上述技术方案中,进一步的所述收卷辊存放机构包括:

41、两个第一支撑柱,相对设置于两个第二支撑板相对的一侧;

42、两个第二支撑柱,相对设置于两个第二支撑板相对的一侧,且两个第二支撑柱与第一支撑柱间隔设置;

43、四个限位杆,分别滑动于第一支撑柱和第二支撑柱相对的一侧;

44、四个第一液压缸,固定端分别设置于第一支撑柱和第二支撑柱顶端,输出端分别连接于限位杆上;

45、两个第二液压缸,固定端分别设置于第一支撑柱背离第二支撑柱的一侧,且两个第二液压缸由第一支撑柱高度方向间隔设置,输出端均贯穿第一支撑柱;

46、两个第三液压缸,固定端分别设置于第一支撑柱背离第二支撑柱的一侧,输出端均贯穿第一支撑柱,且两个第三液压缸分别位于两个第二液压缸上方;

47、两个转动电机,分别设置于两个第一支撑柱相对的一侧;

48、以及两个拖杆,分别设置于两个转动电机的输出端上;

49、其中,两个所述第三液压缸用于拖住倒数第二个收卷辊及以上的收卷辊,所述第二液压缸用于下降倒数第一个收卷辊,所述拖杆用于拖住倒数第一个收卷辊防止直接掉落,当所述收卷辊下降时,所述第一液压缸伸出使限位杆下降。

50、本技术方案中,首先第二液压缸输出端状态为伸出状态,第三液压缸输出端状态为缩回,此时放置若干个收卷辊在第一支撑柱和第二支撑柱之间,若干收卷辊被第二液压缸输出端支撑,此时第三液压缸伸出,并且第三液压缸输出端位于倒数第一个收卷辊上方和倒数第二个收卷辊下方,当需要输出收卷辊时,第一液压缸伸出,使两个限位杆伸出,从而防止收卷辊偏离轨道,然后第二液压缸输出端缩回,同时转动电机慢慢转动,使拖杆拖住收卷辊缓缓下降,直到掉落至换辊机构上,当收卷辊掉落到位后,转动电机转动回,第二液压缸输出端伸出,然后第三液压缸缩回在伸出,就完成换辊前状态。

51、在上述技术方案中,进一步的所述换辊机构包括:

52、两个转动环,活动套设于皮辊传动结构两个转动端上,且转动环位于两个第二支撑板之间;

53、两个转动盘,固定连接于两个转动环相对的一侧,所述转动盘侧壁上设有用于支撑收卷辊的支撑槽;

54、两个弹性结构,分别设置于支撑槽一侧的侧壁上;

55、托薄膜辊,设置于两个转动盘的侧壁上,且位于支撑槽背离弹性结构的一侧;

56、以及飞刀结构,设置于两个转动盘的侧壁上,且位于托薄膜辊朝向于支撑槽一侧的侧壁上;

57、其中,所述第二支撑板上设有用于驱动转动环转动的驱动结构,当转动盘转动时,所述托薄膜辊托起薄膜,此时收卷辊掉落至支撑槽内,同时飞刀结构推出将薄膜切开,从而收卷辊跟谁皮辊传动结构转动进行收取薄膜,当收卷辊收上薄膜后,所述转动盘继续转动将收卷辊移动至托辊卸辊结构上。

58、本技术方案中,当需要换收卷辊时,驱动结构驱动转动环转动,从而使得转动盘进行转动,使得托薄膜辊将薄膜的入口端托起,然后当收集辊掉落至支撑槽时,飞刀结构推出,使薄膜切断,由于收卷辊被皮辊传动结构带动转动,此时收卷辊收取上薄膜,完成换辊连接薄膜,此时继续转动转动盘,使收卷辊移动入撑辊卸辊结构上进行稳定收卷,通过弹性结构的设置,能够使得收卷辊被撑辊卸辊结构卸下时得到压动,从而防止支撑槽的卡住。

59、在上述技术方案中,进一步的所述弹性结构包括:

60、转入槽,设置于支撑槽内壁上;

61、转动扇形块,转动连接于转入槽内,

62、以及弹性件,一端连接于转入槽槽底,另一端连接于转动扇形块上;

63、其中,所述转动扇形块用于抵触收卷辊进入托辊卸辊结构内并且方便托辊卸辊结构移动。

64、本技术方案中,通过转入槽的设置,能够使得转动扇形块转入转入槽,通过弹性件的设置,能够使得转动扇形块被顶开后回弹原位。

65、在上述技术方案中,进一步的所述托辊卸辊包括:

66、两个托辊板,分别转动连接于两个第二支撑板相对的一侧,且托辊板顶端设有第一放置槽;

67、两个第一连接块,分别转动连接于两个第二支撑板相对的一侧;

68、两个第四液压缸,固定端分别连接于两个第一连接块上,输出端分别连接于两个托辊板上;

69、两个卸辊板,分别转动连接于两个第二支撑板相对的一侧,且托辊板顶端设有第二放置槽,所述卸辊板位于托辊板背离皮辊传动结构的一侧;

70、两个第二连接块,分别转动连接于两个第二支撑板相对的一侧;

71、以及两个第五液压缸,固定端分别连接于两个第二连接块上,输出端分别连接于两个卸辊板上;

72、其中,当所述第四液压缸推出时,所述第一放置槽上的收卷辊刚好落入第二放置槽内。

73、本技术方案中,通过托辊板与第一防止槽的设置,能够使得收卷辊得到放置,通过第一连接块与第四液压缸的配合,能够使得托辊板自由调节位置,并且根据收卷辊收卷的多少情况伸出,还能够在换收卷辊时,伸出将收卷辊转移至卸辊板上的第二放置槽上,通过第二连接块与第五液压缸的设置,能够使得卸辊板移动开,从而操作者更方便卸下收卷辊。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!