一种空气预热器双压板结构蓄热元件框架的制作方法

1.本实用新型涉及蓄热元件技术领域,具体涉及一种空气预热器双压板结构蓄热元件框架。

背景技术:

2.回转式空气预热器是利用燃煤锅炉尾部排出的热烟气来加热空气预热器转子上的蓄热元件盒实现吸热的目的。送风机送入炉膛的冷空气流经空气预热器转子的蓄热元件盒将已储存在蓄热元件盒的热能吸出并送入炉膛,实现了热能转换、降低排烟温度、提高锅炉效率的目的。空气预热器具有结构紧凑、工作效率高、经济效益明显等特点,因此得到了燃煤锅炉的广泛使用。空气预热器蓄热元件盒是实现热能交换的主要设备,装配在空气预热器转子仓隔板内的栅架或横向隔板上面。蓄热元件盒组件的选型及布置,对提高锅炉效率、降低烟风阻力有着至关重要的作用。

3.综上所述,现有的蓄热元件盒组件的外包装框架结构采用搭接、圆角、包裹型的框架设计,容易导致空间减小,填充蓄热元件量不足、局部填充不到位,易造成热量转换间流失损耗,导致排烟温度高、热空气温度低,蓄热元件盒组件的外包装框架结构复杂,制造工艺复杂,会增加直接的经济成本的问题。

技术实现要素:

4.本实用新型为解决现有的蓄热元件盒组件的外包装框架结构采用搭接、圆角、包裹型的框架设计,容易导致空间减小,填充蓄热元件量不足、局部填充不到位,易造成热量转换间流失损耗,导致排烟温度高、热空气温度低,蓄热元件盒组件的外包装框架结构复杂,制造工艺复杂,会增加直接的经济成本的问题,而提出一种空气预热器双压板结构蓄热元件框架。

5.本实用新型的一种空气预热器双压板结构蓄热元件框架,其组成包括内部框板、上部筋板、中间压板、外部框板和下部筋板;

6.内部框板、中间压板和外部框板平行设置,且内部框板的顶端与上部筋板的一个端面固定连接,中间压板的顶端穿过上部筋板下表面的中部,外部框板的侧面上部与上部筋板的另一个端面固定连接,内部框板的底部与下部筋板的一端面固定连接,中间压板的底部与下部筋板上表面的中部固定连接,外部框板的侧面下部与下部筋板的另一端面固定连接;

7.进一步的,所述的中间压板的顶端侧面边缘处设有一排吊装孔6;

8.进一步的,所述的外部框板的高度小于中间压板的高度;

9.进一步的,所述的内部框板的高度小于中间压板的高度;

10.进一步的,所述的内部框板、中间压板和外部框板的侧面均加工有减重孔;

11.进一步的,所述的内部框板、中间压板和外部框板的厚度均相等;

12.进一步的,双压板结构蓄热元件框架的中间压板在设计时考虑到在运行使用一段

时间后易发生蓄热元件的波纹板、止动板松散、共振、损坏的问题,为彻底的解决因压实的紧密度不均匀而产生的设备问题,特在新结构的蓄热元件框架中间位置增设了用于第一次压实的中间压板,已实现蓄热元件的压实紧密性。中间部位的侧面均加工有减重孔,具有减重的功能。外部框板与内部框板结构基本形同,其作用也基本一致,唯一不同为外部框板具有第二次压实蓄热元件的作用。上部筋板与下部筋板通过与内部框板、中间压板、外部框板的板面固定连接,实现了定位准确、装配误差小及相互间连接固定的作用。

13.双压板结构蓄热元件框架取消了原蓄热元件盒组件的外包装框的圆角板及侧边框板的设计方案,按照原蓄热元件盒的侧板厚度6mm计算,那么新结构的无侧边框的设计方案,至少可增加蓄热元件板的宽度12mm。按照48分仓的空气预热器计算,可整体增加蓄热元件板的宽度为576mm,实现了增加空气预热器转子的换热面积,提高了热能转换的效果。

14.双压板结构蓄热元件框架与蓄热元件板装配时,需要与具有定置、定位功能的工装来配合实现。

15.本实用新型与现有技术相比具有以下有益效果:

16.本实用新型克服了现有技术的缺点,采用内部框板、中间压板和外部框板平行设置,且内部框板的顶端与上部筋板的一个端面固定连接,中间压板的顶端穿过上部筋板下表面的中部,外部框板的侧面上部与上部筋板的另一个端面固定连接,内部框板的底部与下部筋板的一端面固定连接,中间压板的底部与下部筋板上表面的中部固定连接,外部框板的侧面下部与下部筋板的另一端面固定连接,解决了因蓄热元件盒的外包装框架结构导致的空间减小,填充蓄热元件量不足、局部填充不到位的问题,不易造成热量转换间流失损耗,避免导致排烟温度高、热空气温度低的现象;

17.采用内部框板、中间压板和外部框板平行设置,并通过两个筋板将这个三个框板固定,结构简单,便于生产,从而降低经济成本的问题;

附图说明

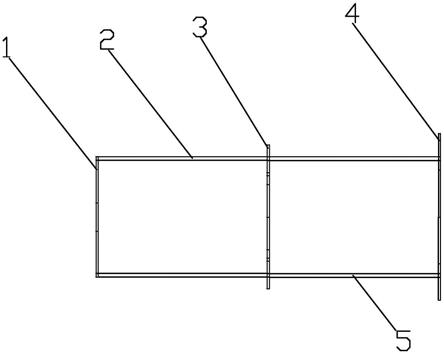

18.图1是本实用新型所述的一种空气预热器双压板结构蓄热元件框架的主视图;

19.图2是本实用新型所述的一种空气预热器双压板结构蓄热元件框架的俯视图;

20.图3本实用新型所述的一种空气预热器双压板结构蓄热元件框架的侧视图。

具体实施方式

21.具体实施方式一:结合图1至图3说明本实施方式,本实施方式所述的一种空气预热器双压板结构蓄热元件框架包括内部框板1、上部筋板2、中间压板3、外部框板4和下部筋板5;

22.内部框板1、中间压板3和外部框板4平行设置,且内部框板1的顶端与上部筋板2的一个端面固定连接,中间压板3的顶端穿过上部筋板2下表面的中部,外部框板4的侧面上部与上部筋板2的另一个端面固定连接,内部框板1的底部与下部筋板5的一端面固定连接,中间压板3的底部与下部筋板5上表面的中部固定连接,外部框板4的侧面下部与下部筋板5的另一端面固定连接;

23.本具体实施方式,双压板结构蓄热元件框架的中间压板3在设计时考虑到在运行使用一段时间后易发生蓄热元件的波纹板、止动板松散、共振、损坏的问题,为彻底的解决

因压实的紧密度不均匀而产生的设备问题,特在新结构的蓄热元件框架中间位置增设了用于第一次压实的中间压板3,已实现蓄热元件的压实紧密性。中间部位3的侧面均加工有减重孔,具有减重的功能。外部框板4与内部框板1结构基本形同,其作用也基本一致,唯一不同为外部框板4具有第二次压实蓄热元件的作用。上部筋板2与下部筋板5通过与内部框板1、中间压板3、外部框板4的板面固定连接,实现了定位准确、装配误差小及相互间连接固定的作用。

24.双压板结构蓄热元件框架取消了原蓄热元件盒组件的外包装框的圆角板及侧边框板的设计方案,按照原蓄热元件盒的侧板厚度6mm计算,那么新结构的无侧边框的设计方案,至少可增加蓄热元件板的宽度12mm。按照48分仓的空气预热器计算,可整体增加蓄热元件板的宽度为576mm,实现了增加空气预热器转子的换热面积,提高了热能转换的效果。

25.双压板结构蓄热元件框架与蓄热元件板装配时,需要与具有定置、定位功能的工装来配合实现。

26.具体实施方式二:结合图3说明本实施方式,本实施方式是对具体实施方式一所述的蓄热元件框架的进一步的限定,本实施方式所述的一种空气预热器双压板结构蓄热元件框架,所述的中间压板3的顶部侧面边缘处设有一排吊装孔6;

27.本具体实施方式,采用中间压板3的顶部侧面边缘处设有一排吊装孔6,便于运输和吊装。

28.具体实施方式三:结合图1说明本实施方式,本实施方式是对具体实施方式一所述的蓄热元件框架的进一步的限定,本实施方式所述的一种空气预热器双压板结构蓄热元件框架,所述的外部框板4的高度小于中间压板3的高度。

29.具体实施方式四:结合图1说明本实施方式,本实施方式是对具体实施方式一所述的蓄热元件框架的进一步的限定,本实施方式所述的一种空气预热器双压板结构蓄热元件框架,所述的内部框板1的高度小于中间压板3的高度。

30.具体实施方式五:结合图3说明本实施方式,本实施方式是对具体实施方式一所述的蓄热元件框架的进一步的限定,本实施方式所述的一种空气预热器双压板结构蓄热元件框架,所述的内部框板1、中间压板3和外部框板4的侧面均加工有减重孔;

31.本具体实施方式,采用内部框板1、中间压板3和外部框板4的侧面均加工有减重孔,起到减重的作用。

32.具体实施方式六:结合图1说明本实施方式,本实施方式是对具体实施方式五所述的蓄热元件框架的进一步的限定,本实施方式所述的一种空气预热器双压板结构蓄热元件框架,所述的内部框板1、中间压板3和外部框板4的厚度均相等。

33.工作原理

34.双压板结构蓄热元件框架的中间压板3在设计时考虑到在运行使用一段时间后易发生蓄热元件的波纹板、止动板松散、共振、损坏的问题,为彻底的解决因压实的紧密度不均匀而产生的设备问题,特在新结构的蓄热元件框架中间位置增设了用于第一次压实的中间压板3,已实现蓄热元件的压实紧密性。中间部位3的侧面均加工有减重孔,具有减重的功能。外部框板4与内部框板1结构基本形同,其作用也基本一致,唯一不同为外部框板4具有第二次压实蓄热元件的作用。上部筋板2与下部筋板5通过与内部框板1、中间压板3、外部框板4的板面固定连接,实现了定位准确、装配误差小及相互间连接固定的作用。

35.双压板结构蓄热元件框架取消了原蓄热元件盒组件的外包装框的圆角板及侧边框板的设计方案,按照原蓄热元件盒的侧板厚度6mm计算,那么新结构的无侧边框的设计方案,至少可增加蓄热元件板的宽度12mm。按照48分仓的空气预热器计算,可整体增加蓄热元件板的宽度为576mm,实现了增加填充蓄热元件板的目的。

36.双压板结构蓄热元件框架与蓄热元件板装配时,需要与具有定置、定位功能的工装来配合实现。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1