一种可方便提升燃烧效率的炉具的制作方法

1.本实用新型涉及一种炉具,特别是一种可方便提升燃烧效率的炉具。

背景技术:

2.现有的炉具一般采用如下结构,底部是炉具的烟灰仓,烟灰仓上端为炉桥,在炉桥上层是可燃物,可燃物和上盖或出烟口之间炉膛,可燃物燃烧后通过出烟口排出,这种结构具有简单、使用方便的特点,它的可燃物是通过上盖加入,炉灰从底部排泄。

3.在这种结构中,上盖的下面一侧是出烟口,未完全燃烧的烟气会从出烟口通过排烟筒排出,这是由于冷的空气分子密度大,相对于热空气来说冷空气更重,所以冷气往下降,热的空气分子密度小,相对于冷空气来说热空气更轻,热气往上升,未完全燃烧的烟气温度高直接从出烟口排出。结论是:在燃烧腔和出烟口之间为直通道,也就是直通道越短,出烟口的烟越多。燃烧越不充分。

技术实现要素:

4.本实用新型的目的是提供一种结构简间、燃烧效率高的一种可方便提升燃烧效率的炉具。

5.本实用新型是这样实现的: 一种可方便提升燃烧效率的炉具,至少包括一个炉具本体,炉具本体(1)的底部是炉具的炉灰仓(17),炉具本体(1)的底部一侧是第一进风口(18),炉灰仓(17)上端为炉排(4),炉排(4)上有燃料(16),燃料(16)和出烟口之间有炉膛(3),其特征是:在炉膛(3)和出烟口(8)之间有分烟板(10),分烟板(10)位于炉膛(3)正上方,分烟板(10)上端有环绕的聚烟板(9),环绕的聚烟板(9)与炉具本体(1)的顶部形成取热室(13);在炉膛(3)的两侧分别是炉门(15)和炉膛壁(6),其中一部分炉膛壁(6)分为内外层,内外层下端口是第二进风口(2),内外层上端口是补风加热通道出口(7),在第二进风口(2)和补风加热通道出口(7)之间构成补风加热通道(5);分烟板(10)和补风加热通道出口(7)与聚烟板(9)之间的四周形成烟气通道间隔为燃烟室(12);

6.空气从第一进风口(18)经炉排(4)进入炉膛(3)与燃料(16)接触燃烧放热,并产生含有碳颗粒和一氧化碳等可燃性气体的烟气,这些含一氧化碳等可燃性气体的高温烟气气体密度小自然上升;上升到炉膛(3)上部的烟气在分烟板(10)的阻挡下向分烟板(10)四周的炉膛壁方向运动,与周边向上的烟气一起进入分烟板(10)上端的燃烟室(12);同时空气还经第二进风口(2)进入补风加热通道(5),空气经补风加热通道(5)加热后上升从补风加热通道出口(7)进入燃烟室(12)与上升的烟气相遇;在充足的氧气条件下这些烟气不断的燃烧上升并从出火口(11)排出,对取热室(13)加热;在取热室(13)没有燃烧完的可燃物会继续燃烧;在取热室最后形成二氧化碳和水从出烟口(8)排入大气中。

7.所述的聚烟板(9)与分烟板(10)之间有空间间隔,空间间隔大小由分烟板(10)的位置决定。

8.所述的分烟板(10)上平面或与补风加热通道出口(7)在一个水平面上。

9.所述的分烟板(10)上平面或高于补风加热通道出口面,或低于补风加热通道出口面。

10.所述的炉膛(3)的两侧的炉门(15)和炉膛壁(6)分布在炉具本体(1)的两侧位置。

11.所述的分烟板(10)可以为平板,或为锥体向下的锥面板或圆台板、或球面向下的球冠板或球台板,分烟板用于将炉膛内产生的烟尘及可燃性气体导引与经补风加热通道进入的空气相遇混合继续燃烧。

12.所述的空间间隔口部形成出火口(11)。

13.所述的炉膛(3)或是圆柱形或是四边柱形或是多边柱形。

14.所述的补风加热通道(5)是炉膛四周的壁上的数条通道。

15.所述的数条通道或是圆形、椭圆形、多边形、或不规则形通道。

16.本实用新型的工作过程和优点是:

17.空气经炉排4进入炉膛3与燃料16接触燃烧放热,并产生含有碳颗粒和一氧化碳等可燃性气体的烟气。这些含一氧化碳等可燃性气体的高温烟气气体密度小自然上升。上升到炉膛3上部的烟气在分烟板10的阻挡下向炉膛的四周运动与周边向上的烟气一起进入燃烟室12。同时空气经第二进风口2进入补风加热通道5加热上升从补风加热通道出口7进入燃烟室12与上升的烟气相遇。在充足的氧气条件下这些烟气继续燃烧上升并从出火口11排出进入取热室13利用产生的热量。在取热室13没有燃烧完的可燃物会继续燃烧。在取热室的烟气经出烟口8排入大气中。

附图说明

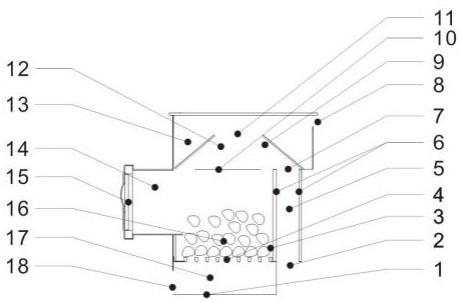

18.图1是本实用新型实施例1结构示意图;

19.图2是本实用新型实施例2结构示意图;

20.图3是本实用新型实施例3结构示意图;

21.图4是本实用新型实施例4结构示意图;

22.图5炉膛的外侧和内壁为圆柱形;

23.图6是炉膛的形状是外侧为四边形,内壁为圆柱形;

24.图7是炉膛的形状是外侧和内壁为四边形;

25.图8分烟板随炉膛的形状可以是多种形状。

26.图中,1、炉具本体;2、第二进风口;3、炉膛;4、炉排;5、补风加热通道;6、炉膛壁;7、补风加热通道出口;8、出烟口;9、聚烟板;10、分烟板;11、出火口;12、燃烟室;13、取热室;14、燃料入口;15、炉门;16、燃料;17、炉灰仓;18、第一进风口。

具体实施方式

27.实施例1

28.如图1和图5所示,一种可方便提升燃烧效率的炉具,至少包括一个炉具本体,炉具本体1的底部是炉具的炉灰仓17,炉具本体1的底部一侧是第一进风口18,炉灰仓17上端为炉排4,炉排4上有燃料16,燃料16和出烟口之间为炉膛3,其特征是:在炉膛3和出烟口8之间有分烟板10,分烟板10位于炉膛3正上方,炉膛3的外侧和内壁为圆柱形,分烟板10上端有环绕的聚烟板9,环绕的聚烟板9与炉具本体1的顶部形成取热室13,在炉膛3的两侧分别是炉

门15和炉膛壁6,其中一部分炉膛壁6分为内外层,内外层下端口是第二进风口2,内外层上端口是补风加热通道出口7,在第二进风口2和补风加热通道出口7之间构成补风加热通道5。分烟板10和补风加热通道出口7与聚烟板9之间的四周形成烟气通道间隔为燃烟室12;

29.空气经炉排4下侧的第一进风口18进入炉膛3与燃料16接触燃烧放热,并产生含有碳颗粒和一氧化碳等可燃性气体的烟气,这些含一氧化碳等可燃性气体的高温烟气气体密度小自然上升;上升到炉膛3上部的烟气在分烟板10的阻挡下向分烟板10四周的炉膛运动,与周边向上的烟气一起进入分烟板10上端的燃烟室12;同时空气还经第二进风口2进入补风加热通道5,空气经补风加热通道5加热后上升从补风加热通道出口7进入燃烟室12与上升的烟气相遇;在充足的氧气条件下这些烟气不断的燃烧上升并从出火口11排出,对取热室13加热。在取热室13没有燃烧完的可燃物会继续燃烧。在取热室最后形成二氧化碳和水从出烟口8排入大气中。

30.所述的分烟板10可以为平板,所述的聚烟板9与分烟板10之间有空间间隔,空间间隔大小由分烟板10的位置决定。分烟板10上平面或与补风加热通道出口在一个水平面上。所述的炉膛3的两侧的炉门15和炉膛壁6分布在炉具本体1的两侧位置。所述的空间间隔上口部形成出火口11。所述的补风加热通道5是炉膛四周的壁上的数条通道。所述的数条通道或是圆形、椭圆形、多边形、或不规则形通道。

31.实施例2

32.如图2和图5所示,一种可方便提升燃烧效率的炉具,至少包括一个炉具本体1,炉具本体1的底部是炉具的炉灰仓17,炉具本体1的底部一侧是第一进风口18,炉灰仓17上端为炉排4,炉排4上有燃料16,燃料16和出烟口之间为炉膛3,其特征是:在炉膛3和出烟口8之间有分烟板10,分烟板10位于炉膛3正上方,炉膛3的外侧和内壁为圆柱形,分烟板10上端有环绕的聚烟板9,环绕的聚烟板9与炉具本体1的顶部形成取热室13。在炉膛3的两侧分别是炉门15和炉膛壁6,其中一部分炉膛壁6分为内外层,内外层下端口是第二进风口2,内外层上端口是补风加热通道出口7,在第二进风口2和补风加热通道出口7之间构成补风加热通道5。分烟板10和补风加热通道出口7与聚烟板9之间的四周形成烟气通道间隔为燃烟室12;

33.空气经炉排4下侧的第一进风口18进入炉膛3与燃料16接触燃烧放热,并产生含有碳颗粒和一氧化碳等可燃性气体的烟气,这些含一氧化碳等可燃性气体的高温烟气气体密度小自然上升;上升到炉膛3上部的烟气在分烟板10的阻挡下向分烟板10四周的炉膛运动,与周边向上的烟气一起进入分烟板10上端的燃烟室12;同时空气还经第二进风口2进入补风加热通道5,空气经补风加热通道5加热后上升从补风加热通道出口7进入燃烟室12与上升的烟气相遇;在充足的氧气条件下这些烟气不断的燃烧上升并从出火口11排出,对取热室13加热。没有燃烧完的可燃物会在取热室13继续燃烧。在取热室最后形成二氧化碳和水从出烟口8排入大气中。

34.所述的分烟板10可以为平板,所述的聚烟板9与分烟板10之间有空间间隔,空间间隔大小由分烟板10的位置决定。分烟板10上平面高于补风加热通道出口面,所述的炉膛3的两侧的炉门15和炉膛壁6分布在炉具本体1的两侧位置。所述的空间间隔口部形成出火口11。所述的补风加热通道5是炉膛四周的壁上的数条通道。所述的数条通道或是圆形、椭圆形、多边形、或不规则形通道。

35.实施例3

36.如图3和图5所示,一种可方便提升燃烧效率的炉具,至少包括一个炉具本体,炉具本体1的底部是炉具的炉灰仓17,炉具本体1的底部一侧是第一进风口18,炉灰仓16上端为炉排4,炉排4上有燃料16,燃料16和出烟口之间为炉膛3,其特征是:在炉膛3和出烟口8之间有分烟板10,分烟板10位于炉膛3正上方,炉膛3的外侧和内壁为圆柱形,分烟板10上端有环绕的聚烟板9,环绕的聚烟板9与炉具本体1的顶部形成取热室13,在炉膛3的两侧分别是炉门15和炉膛壁6,其中一部分炉膛壁6分为内外层,内外层下端口是第二进风口2,内外层上端口是补风加热通道出口7,在第二进风口2和补风加热通道出口7之间构成补风加热通道5。分烟板10和补风加热通道出口7与聚烟板9之间的四周形成烟气通道间隔为燃烟室12;

37.空气从第一进风口18经炉排4进入炉膛3与燃料16接触燃烧放热,并产生含有碳颗粒和一氧化碳等可燃性气体的烟气,这些含一氧化碳等可燃性气体的高温烟气气体密度小自然上升;上升到炉膛3上部的烟气在分烟板10的阻挡下向分烟板10四周的炉膛运动,与周边向上的烟气一起进入分烟板10上端的燃烟室12;同时空气还经第二进风口2进入补风加热通道5,空气经补风加热通道5加热后上升从补风加热通道出口7进入燃烟室12与上升的烟气相遇;在充足的氧气条件下这些烟气不断的燃烧上升并从出火口11排出,对取热室13加热。在取热室13没有燃烧完的可燃物会继续燃烧。在取热室最后形成二氧化碳和水从出烟口8排入大气中。

38.所述的分烟板10可以为平板,所述的聚烟板9与分烟板10之间有空间间隔,空间间隔大小由分烟板10的位置决定。分烟板10上平面低于补风加热通道出口面。炉膛3的两侧的炉门15和炉膛壁6分布在炉具本体1的两侧位置。所述的空间间隔口部形成出火口11。所述的补风加热通道5是炉膛四周的壁上的数条通道。所述的数条通道或是圆形。

39.实施例4

40.如图4和图5所示,一种可方便提升燃烧效率的炉具,至少包括一个炉具本体,炉具本体1的底部是炉具的炉灰仓17,炉具本体1的底部一侧是第一进风口18,炉灰仓17上端为炉排4,炉排4上有燃料16,燃料16和出烟口之间为炉膛3,其特征是:在炉膛3和出烟口8之间有分烟板10,分烟板10位于炉膛3正上方,炉膛3的外侧和内壁为圆柱形,分烟板10上端有环绕的聚烟板9,环绕的聚烟板9与炉具本体1的顶部形成取热室13,在炉膛3的两侧分别是炉门15和炉膛壁6,其中一部分炉膛壁6分为内外层,内外层下端口是第二进风口2,内外层上端口是补风加热通道出口7,在第二进风口2和补风加热通道出口7之间构成补风加热通道5;分烟板10和补风加热通道出口7与聚烟板9之间的四周形成烟气通道间隔为燃烟室12。

41.空气从第一进风口18经炉排4进入炉膛3与燃料16接触燃烧放热,并产生含有碳颗粒和一氧化碳等可燃性气体的烟气,这些含一氧化碳等可燃性气体的高温烟气气体密度小自然上升;上升到炉膛3上部的烟气在分烟板10的阻挡下向分烟板10四周的炉膛运动,与周边向上的烟气一起进入分烟板10上端的燃烟室12;同时空气还经第二进风口2进入补风加热通道5,空气经补风加热通道5加热后上升从补风加热通道出口7进入燃烟室12与上升的烟气相遇;在充足的氧气条件下这些烟气不断的燃烧上升并从出火口11排出,对取热室13加热。在取热室13没有燃烧完的可燃物会继续燃烧。在取热室最后形成二氧化碳和水从出烟口8排入大气中。

42.所述的聚烟板9与分烟板10之间有空间间隔,空间间隔大小由分烟板10的位置决定。分烟板10上平面或与补风加热通道出口在一个水平面上。所述的炉膛3的两侧的炉门15

和炉膛壁6分布在炉具本体1的两侧位置。

43.所述的分烟板10或为锥体向下的锥面板或圆台板、或球面向下的球冠板或球台板。

44.实施例5

45.如图6所示,本实用新型与上述实施例不同的是炉膛3的形状是:外侧为四边形,内壁为圆柱形。

46.实施例6

47.如图7所示,本实用新型与上述实施例不同的是炉膛3的形状是:外侧和内壁为四边形。

48.如图5,图6,图7所示,实际上,所述炉膛3的形状可以是符合前述实施例条件的任意形状的柱状体。本实用新型中补风加热通道5或是数条椭圆形、多边形、或不规则形通道。

49.如图8所示,分烟板随炉膛的形状可以是多种形状,其作用是将炉膛内产生的烟尘及可燃性气体导引与经补风加热通道进入的空气相遇混合继续燃烧。

50.本实施例没有详细叙述的部件和结构属本行业的公知部件和常用结构或常用手段,这里不一一叙述。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1