一种整体渐变式多孔介质燃烧器及其工作方法

1.本发明属于家用燃烧器技术领域,具体涉及一种整体渐变式多孔介质燃烧器及其工作方法。

背景技术:

2.随着人民生活水平质量提高,对生活用热水要求也趋于多样化。当前大气式燃气热水器应用十分广泛,该类热水器负荷调节范围小,噪音污染严重。在“碳达峰、碳中和”,噪声排放要求愈加严苛的背景下,发展新型低噪音燃气热水器刻不容缓。

3.多孔介质燃烧技术具有燃烧噪音小、烟气中污染物排放低、燃烧极限变宽等优点,相比传统翅片换热燃气热水器采用的大气式燃烧,该技术火焰面稳定,火焰充满度好。比如,将该技术应用在家用燃气热水器中能显著降低运行噪音,拓宽负荷调节范围。cn201621441498公开了一种蓄热装置和蓄热式燃烧器,该蓄热装置中的通气孔采用变孔径设计,从而可以降低烟气流动阻力,增加换热面积,提高换热效率。cn108954311公开了一种变孔径多孔陶瓷燃烧板,其进气面上均匀密布若干个小孔,直径小于出气面孔径,孔截面可以是各种形状,且深入燃烧板一定厚度范围内的孔径不变,然后孔径逐渐变大。

4.然而,上述的多孔介质燃气热水器通常为多段不连续变孔径结构,孔径分布无法调节,并且段间存在缝隙,调节负荷时燃气会在多孔介质段间燃烧,火焰面很不稳定。此外,若分段不合理则会导致多孔介质孔径变化不符合燃料分布规律,流动阻力大,流动产生的噪音高达90db(a)。此外,分段多孔材料温度不均,导热性能和热震性的不同,使得材料易出现段间黏结、烧熔、堵孔现象。

技术实现要素:

5.为了解决上述问题,本发明的目的在于提供一种整体渐变式多孔介质燃烧器及其工作方法,能够有效减小燃烧噪音,稳定火焰,扩大负荷调节范围,防止多孔材料黏结堵塞现象发生。

6.本发明是通过以下技术方案来实现:

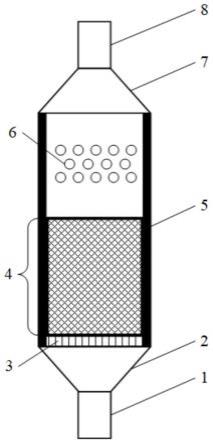

7.本发明公开了一种整体渐变式多孔介质燃烧器,包括燃烧器外壳,燃烧器外壳两端分别连接有预混腔和收缩段,预混腔连接有进气管,收缩段连接有出气管;燃烧器外壳内设有导流孔板、整体渐变孔径多孔介质和管式换热器组,导流孔板设在整体渐变孔径多孔介质的起始端;整体渐变孔径多孔介质的孔径服从以下分布规律:沿半径方向,孔径由圆心向外递增;沿进口至出口方向,孔径递增。

8.优选地,整体渐变孔径多孔介质的孔隙密度为4~64ppi。

9.优选地,整体渐变孔径多孔介质的孔径分布符合函数:

10.d=f(r,h)

11.式中,d为孔的直径,r为孔的径向坐标,h为轴向坐标;该函数为基于湍流动能耗散率最小而设计的连续函数。

12.优选地,整体渐变孔径多孔介质总厚度为燃烧室高度的0.4~0.6倍,导流孔板总厚度为燃烧室高度的0.02~0.04倍。

13.优选地,预混腔前段设有若干倾斜导流板和竖直导流板,将预混腔均分为若干过流区域;导流孔板包括一段导流孔板和二段导流孔板,一段导流孔板与二段导流孔板之间存在间隙。

14.进一步优选地,一段导流孔板与二段导流孔板之间的距离为预混腔高度的0.2倍;一段导流孔板和二段导流孔板的厚度为预混腔高度的0.1~0.15倍。

15.进一步优选地,整体渐变孔径多孔介质的孔径分布函数为分段函数,预热区的孔径分布服从线性函数,燃烧区的孔径分布服从以自然数e为底的指数函数,燃烬区的孔径分布服从以e为底的对数函数。

16.进一步优选地,预热区的孔隙密度为60~100ppi,燃烧区的孔隙密度为16~55ppi,燃烬区的孔隙密度为5~13ppi;整体渐变孔径多孔介质的孔径分布函数为:

[0017][0018]

式中,d为孔的直径,h为轴向坐标,x为预热区末端的轴向坐标,y为燃烧区末端的轴向坐标,z为燃烬区末端的轴向坐标。

[0019]

优选地,导流孔板的材质为氧化铝、碳化硅或氧化锆;形式为泡沫陶瓷型、蜂窝型或金属纤维型,整体渐变孔径多孔介质的材质为碳化硅。

[0020]

本发明公开的上述整体渐变式多孔介质燃烧器的工作方法,包括:

[0021]

燃料和空气混合成的混合气体由进气管进入预混腔,在导流板的作用下均匀进入整体渐变孔径多孔介质,混合气体进入整体渐变孔径多孔介质前,呈中心稠密而流速高,外侧稀疏而流速低的分布;整体渐变孔径多孔介质中部孔径小、孔数密集,流速高的混合气体被减速,均匀分布到各个孔隙结构中;外侧孔径大、孔数稀疏,对混合气体减速效果小、均匀质量流量效果好;混合气体在整体渐变孔径多孔介质中进行预热、燃烧、换热并形成烟气,与管式换热器组换热后流经收缩段后由出气管排出;管式换热器组内的冷水流动并吸热升温,产生的热水输出燃烧器。

[0022]

与现有技术相比,本发明具有以下有益的技术效果:

[0023]

本发明公开的一种整体渐变式多孔介质燃烧器,整体渐变孔径多孔介质沿半径方向孔径由圆心向外递增,沿进口至出口方向孔径递增;这是因为燃料流动时受入口分布不均和壁面黏性影响,中心处稠密而流速高,两侧稀疏流速低。基于此流动规律和湍流动能耗散率最小原理设计的结构,契合燃料分布规律,湍流动能耗散损失小,因此燃料冲击多孔介质材料时产生的噪音与燃烧产生的噪音小,且能被孔隙结构较好吸收。

[0024]

现有的分段多孔介质燃烧器是将多段多孔介质通过堆叠形成一个燃烧域,段间缝隙大,在调节负荷时燃料易在段间燃烧,火焰面不稳定。本发明采用的整体渐变孔径多孔介质为整体式制造,不存在结构上的缝隙,一体性好。燃烧时火焰充满整个多孔材料,火焰面能稳定在燃烧器燃烧区(中上部分),负荷调节范围达到1:20。用于但不限于家用燃气热水器能满足居家各类热水需求,提高生活质量。同时,整体式多孔介质导热性和热震性好,配

合导流孔板的均流均速效果,使得燃烧室内火焰充满度高,温度均匀,不会出现燃烧死角。故可避免多孔材料孔隙结构烧熔、黏结和堵塞现象发生,从而提高材料使用寿命,增强燃烧器安全性。

[0025]

多孔介质燃烧技术本身具有低污染物排放的优点,在本发明设计中燃料分布均匀,没有局部高温和局部稠密现象,因此燃烧时热力型nox和燃料型nox生成少,低于30mg/(kw

·

h)。此外,燃烧室面积大,蓄热保温效果好,燃料停留时间长,可以实现超焓燃烧,co排放低。

[0026]

此外,本发明的燃烧器取消了翅片换热结构与传统自由火焰的燃烧方式,燃烧器尺寸和重量显著减小,结构更为紧凑。

附图说明

[0027]

图1为实施例1的整体结构示意图;

[0028]

图2为实施例1中沿半径方向整体渐变孔径多孔介质的孔径变化函数图;

[0029]

图3为实施例1中沿高度方向整体渐变孔径多孔介质的孔径变化函数图;

[0030]

图4为实施例2的整体结构示意图;

[0031]

图5为实施例2中预热区孔径沿高度方向变化函数图;

[0032]

图6为实施例2中燃烧区孔径沿高度方向变化函数图;

[0033]

图7为实施例2中燃烬区孔径沿高度方向变化函数图。

[0034]

图中:1为进气管,2为预混腔,3为导流孔板,3-1为一段导流孔板,3-2为二段导流孔板,4为整体渐变孔径多孔介质,5为燃烧器外壳,6为管式换热器组,7为收缩段,8为出气管,9为倾斜导流板,10为竖直导流板。

具体实施方式

[0035]

下面结合附图和具体实施例对本发明做进一步详细描述,其内容是对本发明的解释而不是限定:

[0036]

实施例1

[0037]

如图1,天然气和空气同时从进气管1进入,通过后在预混腔2内进行充分的扰动、混合,此时预混气体呈中心稠密而流速高,外侧稀疏而流速低的分布。流经导流孔板3,此处孔板为1层高度15mm,孔径2mm,开孔方向平行于轴向的氧化铝材料。燃气被初步地分流均速,但流动特征不发生变化。导流孔板3的设计考虑压降损失δp1,随流速u在50~200pa之间,由forchheimer-ward修正公式(1)计算:

[0038][0039]

式中,dp/dx为压力梯度;u为预混气体流速m/s;k

p

为导流孔板渗透率,此处取0.96;μ为预混气体动力粘度n

·

s/m2;ρg为预混气体密度kg/m3;f为二次项系数,此处取0.5。

[0040]

然后进入燃烧室的中整体渐变孔径多孔介质4,该材料为泡沫陶瓷型碳化硅多孔介质,孔隙率为0.8,孔径分布函数基于流动特征和湍流动能耗散率εk最小原理(ε’k

=0)设计,原理如下所示:

[0041][0042]

式中,εk为单位质量流体湍流动能耗散率,表示分子粘性作用下由湍流动能转化为分子热运动动能的速率;cu为湍流耗散系数;

[0043]il

为湍流尺度,可由式(3)计算;

[0044]il

=cl,式(3)

[0045]

式中,l为特征尺度m,因数c是基于充分发展的多孔介质材料中流动的混合长度的最大值。

[0046]

k为单位质量预混气体的湍动能m2/(kg

·

s2),可由式(4)计算;

[0047][0048]

式中,u为预混气体平均流速m/s;

[0049]

i为湍流强度,定义为速度波动的均方根与平均速度的比值,由式(5)计算;

[0050]

i=0.16re-1/8

,式(5)

[0051]

式中re为雷诺数,可由式(6)计算;

[0052][0053]

式中,u、v分别为预混气体的流速m/s和运动粘度m2/s;

[0054]

对εk(d)关于变量d求一阶导数有式(7);

[0055]

ε

′k=0.017v

0.375

d-1u2.625

d-0.375

,式(7)

[0056]

式中,d为燃烧器特征尺度m;d为多孔介质材料孔径mm。

[0057]

令式(7)ε’k

=0,即求出极小值点处的孔径d,基于此原理并结合天然气物性可设计出该结构下多孔介质材料的孔径分布函数d(r,h),如式(8)所示。

[0058]

d=[r

2-(y-200)2+44000]/10000(mm),式(8)

[0059]

式中,r∈[-150,150],h∈[0,200];

[0060]

分别取h=100mm和r=10mm处观察,其函数图由matlab软件绘制后如图2、图3所示。图2中,在多孔介质中心附近随着r增大,孔径逐渐增大,孔径d由(5,100)位置处的3.4mm连续扩大到(145,100)位置处的5.5mm。图3中,随着h增大,孔径从多孔介质入口(10,5)处的0.6mm连续变化到火焰中心位置(10,100)处的3.4mm,最后在多孔介质出口(10,200)处为4.4mm。多孔介质孔径d在0.4~6.7mm之间,孔数ppi在4~64ppi之间连续变化。孔径分布符合燃气流动规律:多孔介质中心孔径小,孔数密集,流速高的燃气被减速,均匀分布到各个孔隙结构中。外层孔径大,孔数稀疏,对燃气减速效果小,主要起均匀质量流量的效果。依据火焰位置,可将多孔介质分为三个区域:预热区、燃烧区、燃烬区,其参数由表1所示。依据湍流动能耗散率最小原理计算多孔介质湍流动能耗散损失,计算出在函数式(7)下的εk最小值,为5.03

×

10-3

m2/(kg

·

s2)。

[0061]

表1

[0062][0063]

燃气流过多孔介质时同样会产生压降损失δp2,并且占总压降的大部分,其计算可由王恩宇等人修正后的经验公式(9)计算,结果在表2中展示。总压降可以控制在850pa以内,相比单段多孔介质燃烧器1000pa左右的压降,本实施案例中有明显地改善。

[0064]

δp2=-37.71+114.09u+516.7u2,式(1)

[0065]

式中,δp2为混合气流经多孔介质时产生的压降pa。

[0066]

表2

[0067][0068]

燃气在整体渐变孔径多孔介质4中的燃烧过程:首先在预热区被孔隙结构减速,进一步均匀混合,同时吸收来自预热区多孔介质辐射和导热形式传递过来的热量而预热升温。充分预热后,在燃烧区实现超焓燃烧,形成烟气。燃烧器运行时将产生噪音,噪音分为低频燃烧噪音和高频射流噪音。低频燃烧噪音产生于燃烧过程本身,属于燃烧现象本身存在的噪音,它的倍频带中心频率在63~500hz的低频范围内。

[0069]

燃烧噪音dbb与燃料性质、燃烧放热量、燃烧剧烈程度有关,可由bragg经验关系式(10)计算:

[0070][0071]

式中,d为燃烧火焰的厚度cm;q为放热量mj/kg,此处为甲烷的燃烧放热量55.64mj/kg;l0为燃烧过程中的理论空气量,由不同工况的过量空气系数决定;k为气体膨胀比;q

l

为燃料的低位热值mj/nm3,此处天然气为35.832mj/nm3;v为燃烧火焰的总体积m3。

[0072]

射流噪音的产生与燃烧过程本身没有任何联系,其产生主要有两个原因:一是气流的喷射;二是燃烧时大量空气被卷吸剧烈燃烧。喷射燃气产生的噪音dbg可由经验式(11)计算。

[0073]

总噪音由噪声的叠加公式(12)计算:

[0074][0075][0076]

式中,qg为喷射气流量nm

3/

h,此处为预混气体流量;s为燃烧器与计算点间距离m;α、β为结构系数,与喷射器结构有关。对于回转体结构,α=10,β=20。

[0077]

不同工况下燃烧器运行产生的噪音如表3所示。

[0078]

表3

[0079][0080]

由表3可见,燃烧器运行的燃烧噪音噪在最大燃气流量时为20db(a),因此运行时产生的噪音主要是喷射(流动)噪音。多孔介质孔径符合函数d(r,h),其设计符合燃气分布规律,流动时产生的喷射噪音较小,最大燃气流量时为28db(a),总噪音可以控制在48db(a)以内,实现低噪音运行。

[0081]

整体渐变孔径多孔介质4一体性好,不存在段间缝隙。燃气在其中燃烧时,火焰充满在燃烧区与燃烬区,没有燃烧“死角”。烟气释放的热量迅速通过导热和辐射传递给多孔介质,再通过固体间导热传递给预热区,实现热量回流。提高燃烧器负荷时,进口流速增大,火焰面倾斜幅值比增加但基本保持稳定。此时认为燃烧波波速等于燃气流速,贝克莱数pe≥65。原因是本发明中预热区、燃烧区、燃烬区多孔介质孔径不同,孔数不一致,火焰面传播受到阻力,因此火焰面倾斜幅值比小,仍能较好地稳定在燃烧区(50~150mm)。火焰稳定性可由修正的贝克莱数pe定性分析,如式(13)所示。火焰倾斜情况可由dobrego的流动竞争理论判断,如式(15)所示。不同流速(负荷)下火焰面位置及回火情况由实验观测得到,总结在表4中。

[0082]

pe=s

ldqcp

ρ/λ(pe

cr

=65),式(13)

[0083]dq

=f(ug,uw,re,a,φ,ts,p),式(14)

[0084][0085]

式中,pe和pe

cr

分别为本实施案例中贝克莱数和临界贝克莱数;s

l

为层流火焰速度m/s;c

p

、ρ、λ为混合气体的比热容kj/(kg

·

k)、密度kg/m3和热导率w/(m

·

k);dq为猝熄直径m,本实施例中为燃烧区多孔介质平均孔径。δx/d为多孔介质燃烧火焰面的倾斜幅值比;b为经验关联系数,对于泡沫陶瓷型多孔介质,可取0.5;u为无量纲燃烧波波速;d为燃烧器直径mm。

[0086]

表4

[0087][0088]

此外,烟气的热量通过固体导热和辐射迅速传递给下游的燃烬区多孔介质,维持燃烬区的高温,促使残余co燃烧殆尽。因此燃烧器温度不会过高(显著低于1200℃),产生的热力型nox含量少。烟气的其余热量随流动带走,流经尾部烟道与叉排管式换热器组6进行对流换热,冷水在管中流动并吸热升温,产生的热水输出给用户,换热量根据热力学第一定

律与传热学方程如下所示:

[0089]

kaδt

gas

=c

wmw

(t

w,out-t

w,in

),式(15)

[0090]

k为总的换热系数w/(m2·

k);a为管组有效换热面积m2;δt

gas

为烟气流经管组后的温度降k;式中,cw为水在加热前和加热后的平均比热容kj/(kg

·

k);mw为水的质量流量kg/s;(t

w,out-t

w,in

)为工质水流过管组后的温升k。

[0091]

换热后烟气进入收缩段7,随着流道截面的缩小,烟气流速增加,流动雷诺数增大,对流换热系数增大,增强了叉排管式换热器组6处的换热效果。最后,经过充分换热后的低温烟气流入出气管8排出。

[0092]

整体式多孔介质的导热性和热震性好,工作负荷较低/较高时,即燃气流量小/大时,预热与蓄热作用能很好地保持燃烧器内温度,且材料不震动,运行平稳。不仅如此,整体制造的结构还可以避免多孔材料孔隙结构烧熔、黏结和堵塞现象发生,提高材料使用寿命,增强燃烧器安全性。

[0093]

实施例2

[0094]

除下述部分之外,其它结构及其连接关系与实施例1基本相同。

[0095]

如图4所示,为带均流结构的整体渐变孔径多孔介质低噪音燃烧器的结构示意图。其特征是:带有倾斜导流板9、竖直导流板10,一段导流孔板3-1以及二段导流孔板3-2。该设计下预混气体在进入整体渐变孔径多孔介质4前先通过一段导流孔板3-1和二段导流孔板3-2均匀分配质量流量,再通过倾斜导流板9、竖直导流板10区域使得流速在径向上预基本保持一致,之后进入多孔介质的流动阻力小。故孔径分布函数仅为高度的函数,即d(h)。函数的设计理念为:在满足湍流动能耗散率最小的前提下,还应使得预混气体在预热区有较长的预热时间,燃烬区孔径结构连续性较好。

[0096]

基于以上要求和导流结构,假设预热区在0~70mm,孔数大致为60~100ppi;燃烧区在70~160mm,孔数大致为16~55ppi;燃烬区在160~200mm,孔数大致为5~13ppi。同样令ε’k

=0,即求出极小值点处的孔径d,基于以上要求和导流结构可设计出多孔介质材料的孔径分布函数d(h),如式(16)所示。

[0097][0098]

d(h)为一分段函数,在预热区孔径分布有较好的线性变化,可以用线性函数来拟合;在燃烧区孔径分布有以自然数e为底的指数函数性质;在燃烬区孔径分布有以e为底的对数函数性质。分段函数由matlab软件绘制如图5、6、7所示。图5中,预热区内孔径在0.22~0.46mm范围内连续变化,最小为0.22mm,随高度增加孔径线性增大;燃烧区内孔径在0.4~1.6mm之间变化,随高度增加孔径指数增长;燃烬区内孔径在1.6~5.0区间呈对数增长,孔径最大为5mm。多孔介质区域分布如表5所示。

[0099]

依据湍流动能耗散率εk最小原理计算多孔介质湍流动能耗散损失,利用实施例一中函数式(7)计算出εk最小值,为1.06

×

10-3

m2/(kg

·

s2)。根据实施例1中式(1)与(9)~(12)同样可以计算出带均流结构燃烧器的流动压降和运行时产生噪音。倾斜导流板9与竖直导流板10不存在孔隙结构且板厚度小,因此压降可以忽略不计。

[0100]

表5

[0101][0102]

考虑一段导流孔板3-1、二段导流孔板3-2以及整体渐变孔径多孔介质4结构产生的压降。燃气流量在0.11~1.07kg/h范围内变化,当量比始终保持0.56不变即空气流量配合燃气流量变化,气体流速随混合气体流量增加而增大,计算结果如表6所示。

[0103]

表6

[0104][0105][0106]

由表6分析,由于此燃烧器带有均分导流板与两段多孔孔板结构,因此燃气流动的阻力相比实施案例一中大,最大压降为1313pa。但孔径渐变多孔介质引起的压降为583pa,占总压降的44.4%,说明压降损失主要是两段多孔孔板引起的,更好的均流效果必然会带来更大的压降损失。在运行噪音方面,由于燃烧产生的噪音低于20db(a),喷射噪音最大为63db(a)。

[0107]

以上所述,仅为本发明实施方式中的部分,本发明中虽然使用了部分术语,但并不排除使用其它术语的可能性。使用这些术语仅仅是为了方便的描述和解释本发明的本质,把它们解释成任何一种附加的限制都是与本发明精神相违背的。以上所述仅以实施例来进一步说明本发明的内容,以便于更容易理解,但不代表本发明的实施方式仅限于此,任何依本发明所做的技术延伸或再创造,均受本发明的保护。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1