一种凹腔驻涡稳定器及其工作方法

1.本发明涉及涡扇发动机加力燃烧室、亚燃冲压发动机燃烧室和涡扇/冲压组合循环发动机超级燃烧室,特别涉及一种凹腔驻涡稳定器及其工作方法。

背景技术:

2.涡轮基组合循环发动机(turbine-based combined cycle,简称tbcc)作为一种吸气式发动机具有飞行范围广、常规起降和可重复使用等性能优势被认为是现阶段最有希望的高超声速飞行器动力装置。多模态燃烧室作为tbcc发动机的重要部件之一,其可靠工作是tbcc发动机推进性能的重要保障。

3.由于涵道比在整个工作范围内变化大的特点造成tbcc超级燃烧室内部来流温度较低和局部流速过大的流动条件给多模态燃烧室内部的点火和火焰稳定带来困难。为了保证燃烧室可靠的点火性能并降低火焰稳定器带来的流动损失,通常在燃烧室外环采用值班火焰稳定器进行软点火。凹腔驻涡火焰稳定器因具有阻力损失低、稳焰性能好等优势,成为宽范围来流条件下极具潜力的火焰稳定器。

4.凹腔驻涡火焰稳定器直接应用于多模态燃烧室,其性能必然会受到多模态燃烧室苛刻流动条件的制约。与传统的加力、冲压燃烧室不同,为保证多模态燃烧室在飞行包线内可靠工作,需要火焰稳定器在来流含氧量低的加力模态具有良好的稳焰和燃烧性能;在来流温度降低导致燃油蒸发效果差的冲压模态具有更宽广的贫油点火性能。现有的凹腔驻涡火焰稳定器大多基于单一的加力燃烧室或冲压燃烧室设计,应用于常规加力或冲压燃烧室中具有较好的点火性能,但在多模态燃烧室中需要同时兼顾加力和冲压模态下的使用需求,其在宽范围工况变化下的点火和稳焰性能有所不足:多模态燃烧室在加力模态时,内涵来流温度高,含氧量低,使得化学反应显著减弱,燃烧室工作条件急剧恶化,给火焰稳定带来不利;多模态燃烧室在冲压模态时,内涵来流含氧量提高,而温度也随之降低,导致液态燃油不容易蒸发,值班区气相燃油浓度低,不利于点火。因此,需要对现有凹腔驻涡火焰稳定器的供油方式、流场组织方法重新设计,使其在加力模态能够稳定组织燃烧、在冲压模态点火性能优越才能满足在多模态燃烧室中的使用需求。

技术实现要素:

5.发明目的:本发明提供一种凹腔驻涡稳定器,通过在凹腔驻涡稳定器前端和后端设置蒸发腔,提高燃烧室稳焰和燃烧性能;在冲压模态为凹腔供油,调节凹腔燃油分布,提高凹腔回流区的气相燃油比例,改善燃烧室点火性能,解决现有凹腔驻涡火焰稳定器在加力模态时火焰稳定困难、在冲压模态点火困难的问题。本发明还提供了该凹腔驻涡稳定器的工作方法。

6.技术方案:本发明所述的凹腔驻涡稳定器,包括凹腔驻涡火焰稳定器、设置在所述凹腔驻涡火焰稳定器前方的第一蒸发腔、设置在所述凹腔驻涡火焰稳定器后方的第二蒸发腔,所述第一蒸发腔通过第一引气流道与所述凹腔驻涡火焰稳定器的凹腔连通,所述第二

蒸发腔通过第二引气流道与所述凹腔驻涡火焰稳定器的凹腔连通;所述第一蒸发腔前方与内涵引气流道连通,所述第二蒸发腔前方与外涵引气流道连通;所述第一蒸发腔上方设置有第一喷油装置,所述第二蒸发腔上方设置有第二喷油装置。

7.本发明提供的凹腔驻涡稳定器,可调节值班区含氧量和燃油分布,通过在凹腔驻涡稳定器前端和后端设置第一蒸发腔和第二蒸发腔,其中第一蒸发腔为凹腔主供油,第二蒸发腔在加力模态引外涵气流为凹腔补氧,提高燃烧室稳焰和燃烧性能;在冲压模态为凹腔供油,调节凹腔燃油分布,提高凹腔回流区的气相燃油比例,改善燃烧室点火性能,解决现有凹腔驻涡火焰稳定器在加力模态时火焰稳定困难、在冲压模态点火困难的问题。

8.作为本发明的一种优选实施方式,所述凹腔驻涡火焰稳定器包括凹腔以及围成所述凹腔的前壁、主板以及后壁。

9.作为本发明的一种优选实施方式,所述第一蒸发腔包括倾斜向上延伸的与所述主板连接的第一蒸发腔上壁板以及水平延伸的第一蒸发腔下壁板。

10.作为本发明的一种优选实施方式,所述第一蒸发腔上壁板前端水平延伸有内外涵分流板。所述内外涵分流板与第一蒸发腔下壁板之间形成用于将内涵气流引入第一蒸发腔的内涵引气流道,作为本发明的一种优选实施方式,所述内涵引气流道为矩形。

11.作为本发明的一种优选实施方式,所述第二蒸发腔包括第一分流板,水平延伸的第二分流板以及与第二分流板末端连接倾斜向下延伸的第二蒸发腔上壁;所述第一分流板与主板之间形成用于将外涵气流引入第二蒸发腔的外涵引气流道,作为本发明的一种优选实施方式,所述外涵引气流道为矩形。

12.作为本发明的一种优选实施方式,所述第二喷油装置设置在所述第一分流板上。

13.作为本发明的一种优选实施方式,所述第一引气流道与所述第二引气流道错位分布。

14.作为本发明的一种优选实施方式,所述第一引气流道以及第二引气流道均为矩形流道。

15.作为本发明的一种优选实施方式,所述第一喷油装置设置在所述第一蒸发腔上壁板上。

16.作为本发明的一种优选实施方式,所述第一引气流道设置在所述前壁上方,所述第二引气流道设置在后壁下方。

17.本发明所述的凹腔驻涡稳定器的工作方法,包括以下步骤:

18.(a)多模态燃烧室在加力模态时:内涵高温燃气通过内涵引气流道进入第一蒸发腔预热由第一喷油装置喷出进入第一蒸发腔的液态燃油,并利用第一蒸发腔的回流区完成油气的预混,预混油气通过第一引气流道进入凹腔,凹腔内形成的涡结构将预混气送至值班区每个区域,为值班点火创造有利条件,此时,第二喷油装置不工作,外涵气流通过外涵引气流道进入第二蒸发腔,再通过第二引气流道进入凹腔,提高燃烧室的含氧量,并且使得值班区油雾分布均匀;

19.(b)多模态燃烧室切换到冲压模态时:第一喷油装置和第二喷油装置同时工作,内涵气流通过内涵引气流道进入第一蒸发腔预热由第一喷油装置喷出的液态燃油,第一蒸发腔的预混油气通过第一引气流道进入凹腔;外涵气流通过外涵引气流道进入第二蒸发腔,第二喷油装置喷出的液态燃油首先通过主板破碎雾化,在第二蒸发腔内进一步雾化蒸发,

第二蒸发腔中的预混气通过第二引气流道进入凹腔,起到调节值班区油气分布的作用,并与来自第一蒸发腔的预混气形成稳定的低速回流区,为值班点火提供有利条件。

20.有益效果:(1)本发明通过增加第二蒸发腔,通过第二蒸发腔引外涵气流在加力模态为凹腔燃烧区域补氧,提高燃烧室稳焰和燃烧性能;在冲压模态为凹腔供油,提高凹腔气相燃油比例,改善燃烧室点火性能;(2)本发明的第一蒸发腔和第二蒸发腔内的低速回流区可以实现气态燃油和引气气流的预混,保证凹腔回流区预混气的均匀性,拓宽点火位置;(3)本发明将第一蒸发腔、第二蒸发腔紧邻凹腔驻涡稳定器设置,第一蒸发腔内燃油蒸发可实现对凹腔驻涡稳定器前壁的冷却,第二蒸发腔的外涵气流可实现对主板和后壁的冷却,降低了稳定器结构的复杂度。

附图说明

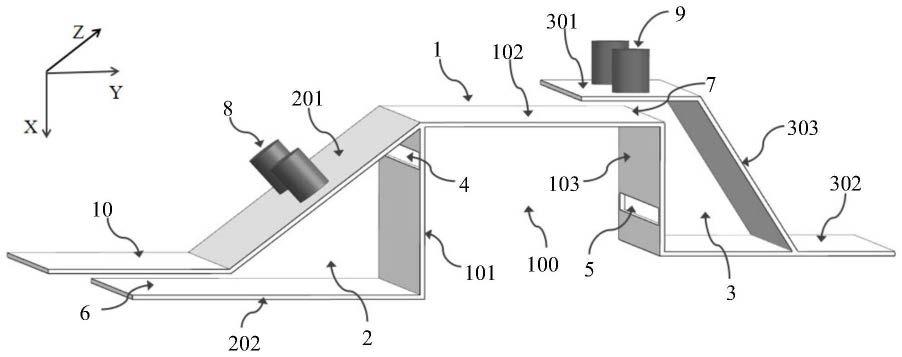

21.图1为本发明凹腔驻涡稳定器的三维模型图;

22.图2为本发明凹腔驻涡稳定器的流动示意图;

23.图3为fluent计算得到的凹腔驻涡稳定器的流线分布图;

24.图4为fluent计算得到的凹腔驻涡稳定器的气相燃油分布图。

具体实施方式

25.实施例1:如图1所示,本实施例中提供一种可调节值班区含氧量和燃油分布的凹腔驻涡稳定器,本实施例中的凹腔驻涡火焰稳定器1具有一个凹腔100及组成凹腔的前壁101、主板102和后壁103,本发明中的前壁101、主板102和后壁103相互之间的连接关系和位置关系为已有结构,前壁101、主板102和后壁103共同围成了位于主板102下方的凹腔100。本实施例中所描述水平延伸方向为与z轴-y轴平行的方向;垂直向下延伸为与x轴平行的方向,前至后的方向为与y轴平行的方向。从图1中可以看出,凹腔驻涡稳定器包括凹腔驻涡火焰稳定器1、设置在凹腔驻涡火焰稳定器1前方的第一蒸发腔2、设置在凹腔驻涡火焰稳定器1后方的第二蒸发腔3,第一蒸发腔2通过第一引气流道4与凹腔驻涡火焰稳定器1的凹腔100连通,第二蒸发腔3通过第二引气流道5与凹腔驻涡火焰稳定器1的凹腔100连通;第一蒸发腔2前方与内涵引气流道6连通,第二蒸发腔3前方与外涵引气流道7连通;第一蒸发腔2上方设置有第一喷油装置8,第二蒸发腔3上方设置有第二喷油装置9。

26.本发明在凹腔100前后分别设置了第一蒸发腔2和第二蒸发腔3,第一蒸发腔2和第二蒸发腔3均为截面(x-y轴)呈三角形的腔体结构,通过第一蒸发腔2和第二蒸发腔3实现燃油的蒸发和预混。通过第二蒸发腔3在加力模态引外涵气流为凹腔补氧,提高燃烧室稳焰和燃烧性能,在冲压模态为凹腔供油,提高凹腔回流区的气相燃油比例,改善燃烧室点火性能。本发明通过第一引气流道和第二引气流道的匹配使凹腔油气均匀分布、调节凹腔油气比,拓宽点火位置。

27.凹腔驻涡火焰稳定器的前壁101为从主板102前端垂直向下延伸的壁板形成,前壁101前侧设置有第一蒸发腔2,第一蒸发腔2由第一蒸发腔上壁板201、第一蒸发腔下壁板202以及前壁101围成,具体地,前壁101下端水平延伸有第一蒸发腔下壁板202,前壁101上端倾斜向下延伸有第一蒸发腔上壁板201。第一蒸发腔上壁板201前端水平延伸有内外涵分流板10,内外涵分流板10与第一蒸发腔下壁板202之间形成了内涵引气流道6,第一蒸发腔上壁

201上设置有第一喷油装置8,第一喷油装置8为第一蒸发腔2供油。

28.本实施例中凹腔驻涡火焰稳定器1的后壁103为主板102后端垂直向下延伸的壁板形成,后壁103上方为第一分流板301,第一分流板301后端倾斜向下延伸有第二蒸发腔上壁303,第二蒸发腔上壁303末端水平延伸有第二分流板302。第二分流板302、后壁103、第二蒸发腔上壁303连接围成第二蒸发腔3,第一分流板301与主板102之间形成外涵引气流道。第一分流板301上方设置有第二喷油装置9,第二喷油装置9实现对第二蒸发腔3供油。

29.本实施例中,第一喷油装置8和第二喷油装置9均采用现有结构的离心喷嘴,离心喷嘴喷出的燃油具有较小的粒径,能够在高温燃气中快速蒸发,进一步提高凹腔内的油气比。

30.从图1的结构可以看出,本发明的凹腔驻涡稳定器在内外涵分流板10和第一蒸发腔下壁202之间形成用于将内涵气流引入第一蒸发腔2的内涵引气流道6,主板102和第一分流板301之间形成用于将外涵气流引入第二蒸发腔3的外涵引气流道7。此外,前壁101开设有用于将第一蒸发腔2内的预混气引入凹腔100的第一引气流道4,后壁103开设有用于将第二蒸发腔3内的外涵气流或预混气引入凹腔100的第二引气流道5,具体地,第一引气流道4开设在前壁101上方,第二引气流道5开设在后壁103下方。本发明设置的第一蒸发腔2与第二蒸发腔3均与凹腔驻涡火焰稳定器1的凹腔100连通构成流通区域,第一蒸发腔2通过内涵引气流道6与内涵连通,通过凹腔第一引气流道4与凹腔连通;第二蒸发腔通过外涵引气流道与外涵连通,通过凹腔第二引气流道与凹腔连通。为了降低流动损失,第一引气流道4以及第二引气流道5沿着z轴平行的方向延伸的矩形近期通道,同时,内涵引气流道6、外涵引气流道7的结构也为细长形矩形通道作为进气狭缝。

31.为实现凹腔燃油分布可调节,第一喷油装置8为主供油装置,第二喷油装置9为副供油装置;同时第一引气流道4和第二引气流道5交错分布,如图2所示,第一蒸发腔2中的预混气可以通过第一引气流道4顺流线流动至凹腔100任意位置,第二蒸发腔3中的预混气通过第二引气流道5顺流线流入凹腔100,一方面促进凹腔回流区的形成,实现凹腔燃油的均匀分布;另一方面可以在冲压模态的低温来流下补充凹腔的气相燃油,从而起到调节凹腔燃油分布的作用。此外,由于从第一蒸发腔2和第二蒸发腔3进入凹腔的预混气的流动方向与凹腔回流区的运动方向相同,故燃料可以扩散至凹腔任意区域从而扩大点火电嘴的布置范围。

32.为实现在加力模态为凹腔补氧,第二蒸发腔3通过外涵引气流道7将外涵含氧量较高的气流引入,接着外涵气流经第二引气流道5进入凹腔,并通过凹腔内形成的回流区实现与来自第一蒸发腔2的预混气的均匀掺混,在凹腔内形成含氧量较高的预混气,为点火后稳定燃烧创造有利条件。

33.为保证凹腔驻涡稳定器的热端部件的结构可靠性,前壁101依靠第一蒸发腔2内液态燃油蒸发吸热实现冷却,主板102和后壁103则通过外涵气流流过外涵引气流道7和第二蒸发腔3时的强制对流实现冷却。

34.本实施例中所述的凹腔驻涡稳定器的工作方法为:

35.(a)多模态燃烧室在加力模态时:内涵来流温度高,含氧量低,使得化学反应显著减弱,燃烧室工作条件急剧恶化,给火焰稳定带来不利,为提高燃烧室的含氧量,加力模态时的第二供油装置9不工作,外涵气流通过外涵引气流道7进入第二蒸发腔3,再通过第二引

气流道5进入凹腔,此时外涵引气具有双重作用:1)提高燃烧室的含氧量;2)促进值班区的流动,使得值班区油雾分布均匀;凹腔驻涡火焰稳定器1的供油主要依靠第一喷油装置8,内涵高温燃气则通过内涵引气流道6进入第一蒸发腔2预热由第一供油装置8喷出的液态燃油,并利用第一蒸发腔2的回流区完成油气的预混,最后通过第一引气流道4进入凹腔,最后由凹腔100内形成的涡系结构将预混气送至值班区每个区域,为值班点火创造有利条件;

36.(b)多模态燃烧室切换到冲压模态时:内涵来流含氧量提高,而温度也随之降低,导致液态燃油不容易蒸发,此时如何保证值班点火区具有高的气相油气比是点火的关键。因此,在冲压模态时,第一供油装置8和第二供油装置9同时工作。内涵气流通过内涵引气流道6进入第一蒸发腔2预热由第一供油装置8喷出的液态燃油,第一蒸发腔2内的回流区可以延长燃油的停留时间,并实现内涵气流和气态燃油的预混,有利于在来流温度降低时提高燃油的蒸发效果。第一蒸发腔2的预混油气通过第一引气流道4进入凹腔100。外涵气流通过外涵引气流道7进入第二蒸发腔3,第二供油装置9喷出的液态燃油首先通过主板破碎雾化,再经过外涵气流的气动力作用在第二蒸发腔3内进一步雾化蒸发,有利于提高第二蒸发腔预混气当中的气相燃油比例。最后第二蒸发腔中的预混气通过第二引气流道5进入凹腔100,起到调节值班区油气分布的作用,并与来自第一蒸发腔2的预混气形成稳定的低速回流区,为值班点火提供有利条件。

37.应用例:

38.图3是采用fluent软件计算得到的凹腔驻涡稳定器内的流线分布,来流速度为100m/s,内涵来流温度为900k,外涵来流温度600k。从图3中可以看到,凹腔驻涡稳定器内形成了三涡结构,分别是位于凹腔100中部的主涡以及凹腔100下方的两个副涡;主涡主要由内涵引气和部分外涵引气形成,外涵引气的加入不仅可以为主涡补氧,还可以促使燃油分布均匀;凹腔下方的副涡由外涵引气气流受主流剪切作用形成,不仅可以保护主涡不受内涵主流影响,而且可以增强主涡与主流的质量交换,能够在点火后将主涡产生的高温产物传播至主流。

39.图4是采用fluent软件计算得到的凹腔内的气相燃油分布,第一喷油装置8和第二喷油装置9同时供油,供油当量比为1.5。从图4可以看出,第一蒸发腔2和第二蒸发腔3的气相燃油质量分数明显较高,这是由于蒸发腔内的回流区延长了燃油的停留时间,有利于燃油蒸发、提高气相燃油比例;在凹腔100区域,气相燃油分布均匀,这说明通过第一蒸发腔2和第二蒸发腔3同时供油的方法可以实现调节凹腔气相油气分布的作用,有利于凹腔燃油分布均匀,拓宽点火位置。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1