一种同轴组合套管式换热器的制作方法

1.本实用新型属于地热能利用领域,具体涉及一种用于中深层地热换热的同轴组合套管式换热器。

背景技术:

2.地热能是一种清洁、可再生能源,具有不受环境和天气影响等优势。《地热能开发利用“十三五”规划》指出随着人们生活水平以及南方供暖需求的提高,集中供暖将会有很大的增长空间,给地热能发展提供了机遇;且在“十三五”时期要掌握地热产业关键核心技术,新增浅层地热能供暖(制冷)面积7亿平方米,新增水热型地热供暖面积4亿平方米;采用“采灌均衡、间接换热”或“井下换热”的工艺技术,实现地热资源的可持续开发。

3.地热能的供暖所使用的地热资源分为浅层地热和中深层地热,开采方式分为“取水取热”型和“取热不取水”型。目前抽取浅层地热水结合热泵系统的供暖技术研究较为成熟,我国多地已利用此技术满足了用户供暖需求。但“取水取热”的方式易造成地表沉降、地下水污染等环境问题。中深层地热因其热源深度大、温度高、不受天气环境影响,且工程占地面积小等优势而被越来越多的人关注。深井换热技术满足“取热不取水”的环保理念,深井换热器多采用井口至井底等径的同轴套管式结构。邓杰文等人曾对我国已投入使用的中深层地源热泵供暖系统的运行情况进行了实测,得到热源侧换热器平均每延米取热量在79~144w/m之间,是常规地源热泵系统的2~3.6倍。但实际工程中存在技术风险高和换热量较低等问题,目前未被广泛利用。

技术实现要素:

4.本实用新型针对中深层地热的开采利用问题提出一种同轴组合套管式换热器,以提高换热量。该换热器包括上、下两部分,上半部分为热传导区,下半部分为热对流区,中间由一隔热板连接。

5.本实用新型的技术方案是一种同轴组合套管式换热器,该换热器包括上半部分和下半部分,上半部分为热传导区,下半部分为热对流区,上半部分和下半部分的中间由一隔热板(3) 连接,所述热传导区与所述热对流区通过u型管群(5)连通进行流体热交换。

6.所述热传导区包括外管(1)、内管(2)和导热换热环状空间(8);外管(1)是冷媒水供水侧,内管(2)是冷媒水回水侧,低温冷媒水经导热换热环状空间(8)进入换热器,与外管(1)的外侧土壤进行导热换热,换热后的中温冷媒水通过隔热板(3)分流流入u型管群(5)内,在u型管群(5)内与地下水进行热量交换,换热后的高温冷媒水经内管(2)流出。

7.所述u型管群(5)与内管(2)在隔热板(3)异侧连接。

8.所述隔热板(3)上分布着内外两圈管孔(10),每圈六个等间距同轴中心对称,管孔(10) 孔径与u型管群(5)的u型管内径相同;内管(2)位于所述内外两圈管孔(10)中间,与隔热板(3)垂直连接。

9.所述u型管群(5)由六个独立的u型管组成,冷媒水从u型管靠近外管(1)侧的支管

流入,与对流换热空间(9)内的地下水换热后从u型管靠近轴心侧的支管流出。

10.所述热对流区包括u型管(5)、对流换热空间(9)、外管(1)、潜水泵(7)、地下水入水管(6)以及地下水回水管(4);所述地下水入水管(6)位于换热器底部中心,潜水泵(7) 位于地下水入水管(6)内;所述地下水回水管(4)位于外管(1)外侧,排布方式包括但不限于如下:一是与u型管的两支管位于同一水平位置,呈等间距中心对称排布;二是位于相邻的u型管的中间位置,呈等间距中心对称排布。

11.所述外管(1)和u型管群(5)中u型管均采用热导率较大的金属材料制成。

12.所述隔热板(3)与外管(1)采用垂直粘接或过盈配合连接。

13.所述内管(2)采用热导率较小的绝热保温材料,材料选择包括但不限于pp管、pe-rt 管、pvc管、金属管外加聚氨酯保温层。

14.所述隔热板(3)采用热导率0.15-0.4w/(m2.k)的绝热材料。

15.如图1所示,低温冷媒水经换热器上半部分的导热换热环状空间(8)流进换热器内,低温冷媒水在导热换热环状空间(8)内与外管(1)外侧的土壤进行换热,换热后的中温冷媒水流经换热器的中间隔热板(3),中间隔热板(3)连接了换热器上半部分的内管(2)和换热器下半部分的六根u型管,内管(2)在换热器下半部分的投影位于u型管的两支管中间。中温冷媒水流至中间隔热板(3)后分流流入换热器下部的六根u型管靠近外管(1)侧的支管内。潜水泵(7)位于与换热器底部中心连接的地下水入水管(6)内,地下水由潜水泵(7) 泵入换热器下半部分的对流换热空间(9)内,且地下水逐渐充满换热器下半部分的对流换热空间(9),中温冷媒水在u型管靠近外管(1)侧的支管内由上至下流动,地下水则在对流换热空间(9)内由下至上流动,充分与u型管内的中温冷媒水接触,进行热量交换。换热后的高温冷媒水经u型管靠近中心侧的支管流出,由换热器上部的循环水泵从内管(2)内泵出,而地下水则由外管(1)外侧的六个地下水回水管(4)流出进行回灌,以防止地面沉降等环境问题。

16.可根据冷媒水流量及工程需要来设计u型管长度、管径等尺寸参数,以达到最佳的换热效果。也要根据地下水水质情况,对u型管外侧进行防腐、防垢处理,如刷防腐防垢涂层等,同时要避免其影响对流换热效果。

17.对流换热部分可采用地下水同层回灌和异层回灌两种方式,在实际工程应用中可根据设计需要选择不同回灌方式。推荐采用异层回灌方式,系统可长时间持续运行,同时可避免热贯通。

18.地下潜水泵为变频泵,可根据实际运行需求调节泵的开启程度,进行变频调速,以保证地下水抽灌平衡,延长系统运行寿命。同时为保证系统能长时间高效运行,可采用间歇运行的方式,抽灌一段时间后关闭变频泵,将换热系统作为干井换热系统使用。

19.对井深1264m,井底温度59℃的地热井进行传热初步模拟计算,采用所述中深层地热同轴组合套管式换热器可将当前平均温度为51.36℃的冷媒水温度提升至57-58℃,按62.57%的吸热效率计算,能使延米换热量提升30-35w/m,累计可达170-175w/m。

20.本实用新型的同轴组合套管式换热器的创新点在于:

21.1.换热器为组合式换热器,分上、下两部分,中间由圆形隔热板连接,将传导和对流换热充分利用,整个换热器形成一个有机整体。

22.2.换热器上半部分的内管、外管与下半部分的u型管的两支管巧妙连接,实现热量

交换。

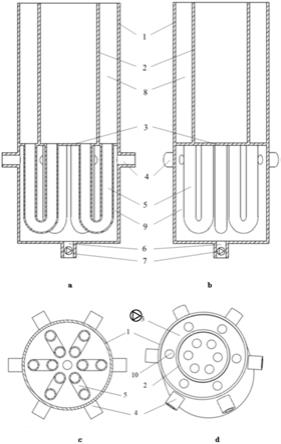

23.3.换热器下半部分采用u型管群设计,六个u型管同时换热,以提高换热量。

24.4.高温地下水由外管底部中心泵入,从外管外侧等间距中心对称分布的六个地下水回水管流出,使地下水充分与六个u型管内的中温冷媒水进行换热,使换热更加均匀高效。

25.5.换热器适用于同层回灌和异层回灌两种回灌系统,可根据实际工程需求来控制u型管长度,使地下水回水管伸入不同的地下含水层,以达到同层回灌或异层回灌的目的。

26.6.在实际工程应用中,可根据模拟计算结果,选择地下水回水管的两种不同排列形式,如图1和如图2所示,以达到最佳的换热效果。

附图说明

27.图1:换热器内部结构示意图(出水管排列形式1)

28.a:换热器主视剖面图

29.b:换热器左视剖面图

30.c:换热器下半部分俯视剖面图

31.d:换热器下半部分立体外观图。

32.图2:换热器内部结构示意图(出水管排列形式2)

33.a:换热器主视剖面图

34.b:换热器左视剖面图

35.c:换热器下半部分俯视剖面图

36.d:换热器下半部分立体外观图。

37.图中:1、外管,2、内管,3、中间隔热板,4、地下水回水管,5、u型管群,6、地下水入水管,7、潜水泵,8、导热换热环状空间,9、对流换热空间,10、管孔。

具体实施方式

38.以下结合附图和具体实施例来对本实用新型作进一步的说明。

39.本实用新型所述同轴组合套管式换热器的设计需考虑地下水水质情况,如地下水含沙量、总矿化度、氯离子含量等,选择合适的管材及设计参数以避免地下水对管道造成腐蚀、堵塞、结垢等问题,影响换热器换热效果和使用寿命。同时应考虑地下含水层的关键参数,如含水层深度、厚度等,以便根据工程实际需求来设计换热器下半部分的长度以达到相应的单井同层回灌或单井异层回灌要求。同时可根据模拟计算结果选择地下水回水管的不同位置和不同排布方式以达到最佳的换热效果和最大换热量。

40.同轴组合套管式换热器的工作过程如下:

41.同轴组合套管式换热器内部结构如图1所示,其上半部分热传导区由外管1、内管2和导热换热环状空间8组成,低温冷媒水从导热换热环状空间8流入换热器,在环状空间8内与外管1外侧的土壤进行导热换热,换热后的中温冷媒水穿过中间隔热板3分别流入换热器下部等间距中心对称排布的六个u型管中靠近外管侧的支管内,中温冷媒水在u型管内与对流换热空间9内的地下水换热后,高温冷媒水经内管2内侧泵出,进行供暖或提供生活用热水。

42.同轴组合套管式换热器下半部分立体外观如图1所示,导热-对流区分界面为中间隔热板3,隔热板3连接换热器上部的内管2与换热器下部呈等间距中心对称排布的六根u型管,隔热板3垂直嵌入外管1内。中间隔热板3采用热导率较小的绝热材料,防止从隔热板3上侧环状空间8流入的低温冷媒水在与隔热板3下侧对流换热空间9内的高温地下水换热,造成热量损失。

43.同轴组合套管式换热器下半部分俯视图如图1所示,地下水入水管6内的潜水泵7将地下水从外管底部中心泵入换热器下半部分的对流换热空间9内,高温地下水在对流换热空间 9内与u型管5内的中温冷媒水进行换热,而后经外管1外侧的六个地下水回水管4流出,进行地下水回灌。在实际工程应用中,可根据模拟计算结果,选择地下水回水管的两种不同排列形式,如图1和如图2所示,以达到最佳的换热效果。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1