形成有再循环区域的燃烧散热板

1.本发明涉及燃烧散热板,更详细地,涉及如下的形成有再循环区域的燃烧散热板,即,可使得在燃烧室内的温度分布变得均匀来有效排出热能。

背景技术:

2.通常,在炼铁/材料产业中,燃烧散热板用于在焦炉等多种炉中均匀地高温加热材料。

3.并且,被称为辐射管(radiant tube)的辐射散热炉不仅用于工业领域,也可在商业设施等用于供暖。

4.具体地,为了安全,也将圆形管形状的上述辐射管扭曲成“之”字形来实现与板形燃烧散热板相似的功能。

5.但是,在现有的燃烧散热板中,燃烧气体下部(出口)的温度将会降低。即,这种现象是因为,为了使得燃料的燃烧变得稳定,随着燃料与氧化剂(主要为空气)的混合变快而产生高温的火焰,在产生火焰之后,因未产生热量而导致温度急剧下降。

6.这种燃烧散热板的效率低下,因燃烧空间内温度差而导致在排出热量的外部结构物产生温度偏差,因此,在均匀散热的层面上存在限制。

7.而且,由于在发生上述燃烧散热板的温度偏差的部位产生热应力,因此,可导致耐久性下降。

8.并且,具有在上述燃烧散热板的高温火焰台产生高浓度的氮氧化物(nox)的问题。

技术实现要素:

9.技术问题

10.为了解决上述问题,本发明的目的在于,提供如下的形成有再循环区域的燃烧散热板,即,通过在外壳内的燃烧空间的中心部周围形成气体再循环区域并向上述气体再循环区域注入燃料来以上述再循环区域为中心实现空间燃烧,由此,可使得在燃烧室内的温度分布变得均匀。

11.解决问题的手段

12.为了实现上述目的,本发明的形成有再循环区域的燃烧散热板可包括:外壳,呈板形状,在内部形成有燃烧空间;氧化剂投入部,设置在上述外壳的一侧,通过氧化剂投入喷嘴向上述燃烧空间的内侧外周围投入氧化剂并使其循环来形成第一循环区域;气体排出部,设置在上述外壳的另一侧,用于排出在上述燃烧空间内循环的部分气体;以及燃料供给部,以可向在上述第一循环区域中因氧化剂的循环而在上述燃烧空间的中心部所形成的第二循环区域喷射燃料的方式使得燃料喷嘴的前端设置在上述第二循环区域内。

13.在此情况下,上述外壳可形成圆形、椭圆形、四边形、多边形中的一种形状。

14.并且,上述燃料喷嘴能够以将上述外壳的中心部作为基准来上下对称或左右对称的方式设置成至少一对。

15.并且,上述氧化剂投入部和气体排出部能够以相互平行的方式隔开设置在上述外壳。

16.并且,上述氧化剂投入部和气体排出部能够以在中间留有上述燃料供给部的方式并排相向地设置在上述外壳的两侧。

17.并且,本发明还可包括引导部件,设置在上述燃烧空间内,以使得通过上述氧化剂投入部投入到上述燃烧空间内的氧化剂能够沿着一方向进行循环的方式进行引导。

18.并且,上述燃烧散热板还能够以可多个连续串联设置的方式使得上述气体排出部与燃烧散热板的氧化剂投入部相连接。

19.并且,本发明还可包括热交换器,设置在上述外壳的一侧,利用通过上述气体排出部排出的气体的热量来使得分别经由上述氧化剂投入部和燃料供给部投入的氧化剂和燃料升温。

20.发明的效果

21.具有如上所述的结构的本发明的形成有再循环区域的燃烧散热板通过在燃烧空间的中心部形成气体再循环区域并向上述气体再循环区域注入燃料来以上述再循环区域为中心实现空间燃烧,从而可使得在燃烧室内的温度分布变得均匀。

22.由此,可通过上述燃烧散热板有效排出热能来解决现有的燃烧散热板所具备的问题,即,因温度不均匀而导致外部结构物的耐久性下降。

23.并且,可减少因高温燃烧产生的氮氧化物(nox)。

附图说明

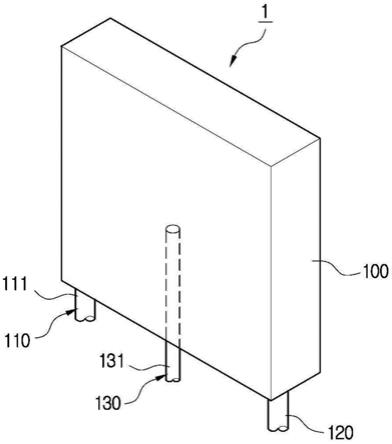

24.图1为示出本发明的燃烧散热板的立体图。

25.图2为示出本发明的燃烧散热板的内部结构的主剖视图。

26.图3为示出本发明的燃烧散热板的再一实施例的主剖视图。

27.图4为示出串联连接图3中的燃烧散热板的实施例的主视图。

28.图5为示出在图2中的燃烧散热板设置多个燃料喷嘴的状态的再一实施例的图。

29.图6为示出在图2中的燃烧散热板设置热交换器的状态的另一实施例的图。

30.图7及图8为示出本发明的燃烧散热板的电算分析结果的图。

31.(附图标记的说明)

32.1:燃烧散热板

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

100:外壳

33.101:燃烧空间

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

103:引导部件

34.110:氧化剂投入部

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

111:氧化剂投入喷嘴

35.120:气体排出部

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

130:燃料供给部

36.131:燃料喷嘴

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

140:热交换器

37.a:第一循环区域

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

b:第二循环区域

具体实施方式

38.以下,参照附图,详细说明针对本发明的具体实施例的结构及作用。

39.其中,在向各个附图中的结构要素赋予附图标记的过程中,即使相同的结构要素显示在不同的附图,也尽可能地标记了相同的附图标记。

40.图1为示出本发明的燃烧散热板的立体图,图2为示出本发明的燃烧散热板的内部结构的主剖视图。

41.参照图1,根据本发明的优选一实施例,燃烧散热板1可包括外壳100、氧化剂投入部110、气体排出部120、燃料供给部130。

42.以下,具体说明本发明的结构。

43.首先,外壳100作为组成燃烧散热板1的主要本体,这种外壳100呈板形状,可在内部形成有燃烧空间101。

44.具体地,上述外壳100可形成圆形、椭圆形、四边形、多边形中的一种形状。本发明将以形成四边形的板形状为例图示说明上述外壳100。但是,上述外壳100并不限定于此,可应用多种结构,只要是使得投入于上述外壳100的内部燃烧空间101的氧化剂和燃料能够顺利循环的结构即可。

45.如上所述,上述外壳100呈板形状,可使得外壳100内部的燃烧空间101仅实现二维流动,防止沿着外壳100厚度方向产生三维流动。

46.即,板形状的燃烧散热板1可具有较宽的面积及较薄的厚度,从而实现二维流动,由此,可使得燃烧散热板1的热效率变得均匀。

47.参照图2,氧化剂投入部110形成在外壳100的一侧,通过在上述燃烧空间101的内侧外周围投入氧化剂并使其循环来形成第一循环区域a。

48.具体地,可在上述氧化剂投入部110形成有氧化剂投入喷嘴111,上述氧化剂投入喷嘴111具有规定长度,可使得通过氧化剂供给部(未图示)供给的氧化剂能够顺利投入于外壳100内燃烧空间101的规定位置。

49.在此情况下,上述氧化剂投入喷嘴111设置在四边形的外壳100的边与边相接触的位置,即,可设置在偏向于边缘部位,以向上述燃烧空间101的内侧外周围投入氧化剂来形成第一循环区域a。

50.根据再一实施例,当上述外壳100为圆形(未图示)的情况下,上述氧化剂投入喷嘴111可沿着圆的切线方向倾斜规定角度。由此,可通过向圆形的燃烧空间101内侧外周围投入氧化剂来顺利形成第一循环区域a。

51.气体排出部120可设置在外壳100的另一侧,使得在上述燃烧空间101内循环的部分气体向外部排出。

52.具体地,上述氧化剂投入部110和气体排出部120能够以相互平行的方式隔开设置在外壳100的一边。

53.如图3所示,根据再一实施例,上述氧化剂投入部110和气体排出部120能够以在中间留有下述燃料供给部130的方式并排相向地设置在外壳100的两侧边。

54.参照图4,当氧化剂投入部110和气体排出部120以如上所述的方式并排相向地设置在外壳100的两侧边时,可通过连续串联设置本发明的多个燃烧散热板1来形成横向的散热板系统。

55.即,可使得在最优先配置的燃烧散热板1的另一侧边所设置的气体排出部120与在相邻的另一燃烧散热板1’的一侧边所设置的氧化剂投入部110相连接。

56.换言之,使得最优先设置的燃烧散热板1的气体排出部120将成为以相邻的方式连续连接的燃烧散热板1的氧化剂投入部110。

57.由此,可使得经由最优先设置的燃烧散热板1的气体排出部120排出的气体通过相邻的另一燃烧散热板1的氧化剂投入部110被再次投入,由此,可形成长散热板,并且,可通过燃料的分散投入来提高燃烧散热板1的效率。

58.在此情况下,可在组成上述燃烧散热板1的外壳100内部的燃烧空间101设置有引导部件103(参照图3),以使得通过氧化剂投入部110投入的氧化剂沿着燃烧空间101的一方向进行循环的方式引导上述氧化剂。

59.即,当连续串联设置多个上述燃烧散热板1时,需将通过上述氧化剂投入部110投入于燃烧空间101内部的氧化剂的流动方向改变成所期望的方向(作为一例,图3的顺时针方向)。

60.因此,可通过在设置有上述氧化剂投入部110的外壳100的内部燃烧空间101周围设置上述引导部件103,来将通过氧化剂投入喷嘴111投入于燃烧空间101内部的氧化剂的流动方向改变成所期望的方向,由此,可顺利形成第一循环区域a。

61.燃料供给部130用于向在上述第一循环区域a中因氧化剂的循环而在上述燃烧空间101的中心部周围所形成的第二循环区域b喷射燃料,这种燃料供给部130可使得燃料喷嘴131的前端位于第二循环区域b内。

62.具体地,上述燃料供给部130的燃料喷嘴131可在氧化剂投入部110和气体排出部120之间设置有至少一个。

63.参照图5,根据再一实施例,上述燃料喷嘴131能够以将上述外壳100的中心部作为基准来上下侧边对称或左右侧边对称的方式设置成至少一对,以提高燃料供给部130的燃料喷射效率。

64.参照图6,可在上述外壳100的一侧设置有热交换器140。热交换器140可利用通过气体排出部120排出的气体的热量来使得分别经由氧化剂投入部110和燃料供给部130投入的氧化剂和燃料升温,由此,可提高燃烧散热板1的热效率。

65.以下,针对具有如上所述的结构的本发明的形成有再循环区域的燃烧散热板1的作用进行说明。

66.首先,通过设置在外壳100的一侧的氧化剂投入部110向燃烧空间101内侧外周围投入氧化剂并使其流动来形成第一循环区域a。与此同时,可通过上述第一循环区域a来在上述燃烧空间101的中心部周围形成规定的第二循环区域b。

67.在此情况下,可通过设置在上述外壳100的另一侧的气体排出部120来排出在燃烧空间101内循环的部分气体。

68.并且,在燃料供给部130中,通过前端在第二循环区域b内的燃料喷嘴131喷射燃料,由此,以上述第二循环区域b为中心在上述燃烧空间101内实现空间燃烧。

69.即,使得向第二循环区域b喷射的燃料逐渐与第一循环区域a的氧化剂相混合来产生燃烧。

70.由此,可通过作为空间燃烧特性的均匀反应和放热来在燃烧散热板1的燃烧空间101内形成均匀的温度分布。

71.像这样,可通过在上述燃烧空间101形成均匀的温度分布来缓解现有的燃烧散热板所具备的因温度不均匀而导致的效率下降及外部结构物的耐久性下降的问题,尤其,可在高温火焰中减少燃烧时产生的氮氧化物(nox)。

72.图7及图8为示出本发明的燃烧散热板1的电算分析结果的图。

73.首先,为了使得本发明的燃烧散热板1可用于电算分析,以宽度为5m、长度为2.5m、厚度为1m的尺寸形成外壳100。在此情况下,形成外壳100的金属板的厚度为0.1m,燃料喷嘴131从外壳100的壁面进入内部0.7m。

74.而且,设定气体在外壳100内滞留的时间为2秒、当量比为0.9、过量空气还可进入10%的条件。并且,作为通过燃料供给部130供给的燃料使用了甲烷。

75.所使用的电算分析代码为ansys-fluent 17.0,湍流模型为标准k-e模型(standard k-e model),辐射模型为离散坐标模型(discrete-ordinate model),化学反应为46steps的骨骼模型(skeletal model)。

76.其结果如图7所示,经确认,本发明的燃烧散热板1可通过设置在外壳100的氧化剂投入部110、气体排出部120及燃料供给部130在燃烧空间101内形成第一循环区域a和第二循环区域b。

77.尤其,如图8所示,燃烧空间101的第一循环区域a和第二循环区域b内的燃料浓厚区域和反应活化区域可分别从co浓度分布和oh浓度分布中确认。

78.即,如上述电算分析结果所示,本发明的燃烧散热板1可在燃烧空间101内除空气和燃料喷射之外的整个区域中确保均匀的温度分布。

79.以上,虽然通过示出特定的具体实施例说明了本发明,但是,本发明并不限定于以上实施例,可在不脱离本发明的技术思想的范围内进行多种变更和修改。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1