具防护功能的风压产生系统及产生防护性空气压差的方法与流程

1.本发明是关于一种风场系统,特别是关于一种具防护功能的风压产生系统及产生防护性空气压差的方法。

背景技术:

2.严重特殊传染性肺炎(coronavirus disease 2019,缩写:covid-19),是人类历史上致死人数最多的流行病之一,目前已经感染超过一亿人口。由于covid-19是经由呼吸道传染的疾病,所以,与感冒病毒相同,均为容易造成大规模传染的流行病。

3.由于covid-19的全球大规模传染,导致了全球的传染病的严格管控、医疗体系的崩盘、经济体系的冲击等等的重大问题。而医疗体系本身,由于其必须收治covid-19的病患,因此,反而成为传染病控制的最重要场所。于是,收治covid-19病患的病房,由于其传染力高的因素,以让其入住入负压病房为优先考量,以防止病房内的病毒扩散到病房外的其他地方。此外,接触covid-19病患的医护人员,也必须穿上防护衣等设备,以防止其被感染。

4.即便病房以负压病房,并经过防护衣的标准穿戴程序与消毒程序等,仍无法避免医护人员于治疗covid-19病患过程中被感染的情形。中国台湾某医院发生过患者引发的院内群聚感染的状况,就是医师于诊治病患过程中遭到感染。可见,现有的防护衣搭配负压病房的传染病控制模式有相当大的改进空间。

5.因此,如何能在传染病控制病房或者其他的需要进行使用者保护的应用场所当中,配置对如医护人员或其他相关人员的主动空气防护系统,让医护人员或各所述人员的局部周围以正压包覆,对其形成保护层,以进一步降低医护人员或其他人员遭到感染控制病房当中病患或其他应用场所的病毒或细菌传染风险,成为主动防护技术发展的重要课题。

技术实现要素:

6.有鉴于此,本发明提出一种具防护功能的风压产生系统,运用流体力学的原理,通过人物识别系统来识别人物的存在以及其位置,再控制矩阵型风力产生系统于对应于人物的空间产生不同于其他部分的流速,借以产生人物存在位置空间的正压或负压,以对所述人物产生空气护盾的特殊技术功效。

7.为达上述目的,本发明提出一种具防护功能的风压产生系统,运用于一防护空间,包含:一人物识别系统,用以识别至少一人物,并产生所述至少一人物位于所述防护空间中的至少一人物范围座标;一矩阵型风力产生系统,包括一送风矩阵与一排风矩阵,所述送风矩阵配置于所述防护空间的顶面且所述排风矩阵配置于所述防护空间的底面,所述送风矩阵与所述排风矩阵各具有若干个送风装置与若干个排风装置,各所述送风装置与各所述排风装置彼此面对排列且各具有一送风装置座标与一排风装置座标,各所述送风装置与各所述排风装置接收一风场控制指令,以产生对应的送风风速与排风风速;一过滤系统,以一通风管道连接所述送风矩阵与所述排风矩阵,使所述送风矩阵与所述排风矩阵所流动的空气

得以过滤并消毒;及一风场控制系统,连接所述人物识别系统,接收所述至少一人物范围座标,依据所述至少一人物范围座标计算一风场控制范围参数,并依据所述风场控制范围参数映射至所述送风矩阵与所述排风矩阵,以选取至少一第一范围圈的各所述送风装置与各所述排风装置,并输出所述风场控制指令,以使所述第一范围圈的各所述送风装置的送风风速与非所述第一范围圈的各所述送风装置的送风风速不同,且使所述第一范围圈的各所述排风装置的排风风速与非所述第一范围圈的各所述排风装置的排风风速不同,以对所述至少一人物形成防护风压。

8.本发明更提供一种产生防护性空气压差的方法,运用于配置有具有一人物识别系统、一矩阵型风力产生系统的一防护空间,所述矩阵型风力产生系统具有分别配置于所述防护空间顶面与底面的一送风矩阵与一排风矩阵,所述送风矩阵与所述排风矩阵各具有若干个送风装置与若干个排风装置,各所述送风装置与各所述排风装置彼此面对,包含:以所述人物识别系统进行人物识别,当侦测到一人物时,产生一人物范围座标,所述人物范围座标系依据所述防护空间的投影座标而定义;定义各所述送风装置与各所述排风装置于所述防护空间的个别投影座标;及依据所述人物范围座标,定义对应于所述人物范围座标的各所述送风装置、各所述排风装置为一第一范围圈,使所述第一范围圈的各所述送风装置、各所述排风装置所产生的风速与非所述第一范围圈的各所述送风装置、各所述排风装置所产生的风速不同,进而形成一第一压差范围圈。

9.可选地,还包含:当所识别的所述人物有一标签时,依据所述人物范围座标形成所述第一压差范围圈;当所识别的所述人物无所述标签时,依据所述人物范围座标,选取通过所述人物范围座标所对应的各所述送风装置、各所述排风装置为一第一范围圈,使所述第一范围圈的各所述送风装置、各所述排风装置所产生的风速与非所述第一范围圈的各所述送风装置、各所述排风装置所产生的风速不同,进而形成一第二压差范围圈,所述第二压差范围圈与所述第一压差范围圈的压差相反。

10.可选地,当所识别的所述人物有一第一标签时,依据所述人物范围座标形成所述第一压差范围圈;当所识别的所述人物有一第二标签时,形成一第二压差范围圈,所述第二压差范围圈与所述第一压差范围圈的压差相反。

11.可选地,定义对应于所述人物范围座标的各所述送风装置、各所述排风装置为所述第一范围圈的方式为:通过所述人物范围座标的各所述送风装置、各所述排风装置定义为所述第一范围圈。

12.可选地,控制所述第一范围圈内的各所述送风装置、各所述排风装置的送风风速与排风风速小于非所述第一范围圈的各所述送风装置、各所述排风装置的送风风速与排风风速。

13.可选地,控制所述第一范围圈的各所述送风装置、各所述排风装置的送风风速与排风风速大于非所述第一范围圈的各所述送风装置、各所述排风装置的送风风速与排风风速。

附图说明

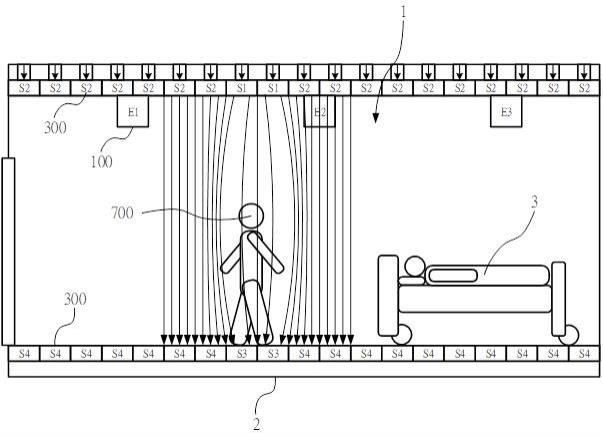

14.图1,为本发明一具体实施例中,于一防护空间的剖面示意图。

15.图2a,为本发明的具防护功能的风压产生系统的系统架构图。

16.图2b,为本发明的人物识别系统的剖面空间配置与感测示意图。

17.图2c,为本发明的矩阵型风力产生系统的的剖面空间配置示意图。

18.图3a、图3b,为本发明的送风装置310与排风装置320的功能方块图。

19.图4a,为本发明的防护空间1的上视投影空间901示意图。

20.图4b,为本发明的人物识别系统撷取到的影像资料示意图。

21.图4c,为本发明的防护空间1的上视送风装置的投影空间示意图。

22.图4d至图4e,为本发明的以中心座标定义第一范围圈的投影空间示意图。

23.图4f至图4l,为本发明的送风矩阵的不同实施例示意图。

24.图5a至图5b,为本发明的以中心座标定义第一范围圈的投影空间示意图,另一实施例。

25.图6a、图6b,为本发明的四合一式的全覆式送风装置的送风面与功能方块图。

26.图7a、图7b,为本发明的周边式送风装置的送风面与功能方块图。

27.图7c,为本发明图7a、图7b的周边式送风装置的矩阵排列示意图。

28.图7d至图7e,为本发明的以周边式送风装置随人物移动的第一范围圈移动示意图。

29.图8a,为本发明的周边式送风装置的送风面示意图。

30.图8b,为本发明图8a的周边式送风装置的矩阵排列示意图。

31.图8c至图8d,为本发明的以周边式送风装置随人物移动的第一范围圈移动示意图。

32.图9a至图9c,为本发明的第一具体实施例的全覆式产生防护性空气压差的方法流程图。

33.图10a至图10d,为本发明的第一具体实施例的周边式产生防护性空气压差的方法流程图。

34.图11,为本发明另一实施例的示意图。

35.图中:1:防护空间;2:地板;3:病患;100:人物识别系统;110:人物识别控制器;121、122、12n:人物识别感测器;200:风场控制系统;300:矩阵型风力产生系统;310-1、310-2、310-n、330、340、350、350n-m、350-(n+1)-(m+1)、360、360-n-m、360-(n-1)-(m+1)、370:送风装置;310-c0、350-c0、360-c0:中心范围圈;310-c1、350-c1、360-c1:第一范围圈;310-c2:第二范围圈;310-c3:第三范围圈;310a、320a、350a、370a:马达;310b、320b、320b、350b、370b:控制器;310c、320c、350c、370c:进风口;310d、320d、350d、370d:风扇;310e、320e、350e-1、350e-2、350e-3、350e-4、370e-1、370e-2、370e-3、370e-4:风

门;310f、320f、350f-1、350f-2、350f-3、350f-4、370f-1、370f-2、370f-3、370f-4:筛网;310g、320g、350g-1、350g-2、350g-3、350g-4、370g-1、370g-2、370g-3、370g-4:送风口;320-1、320-2、320-3、320-4、320-5、320-6、320-7、320-8、320-9、320-10、320-11、320-12、320-n:排风装置;400:过滤系统;500:通风管道;611、611-1、611-2、611-3、611-4、612、621、622、630、640、650:风;700:人物;810-1、810-2:人物范围;901、902、903:投影空间。

具体实施方式

36.下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明,以使本领域的技术人员可以更好的理解本发明并能予以实施,但所举实施例不作为对本发明的限定。

37.本发明运用流体力学的自然法则,通过侦测人物的位置,并选取对应于人物位置上方的送风装置与下方的排风装置,让其与其他非人物位置的送风装置与排风装置的风速不同,进而使人物位置所处的空间风压与非人物位置空间的风压不同,进而可对人物所处位置产生正压或负压,进而实现对所述人物位置的范围的空气防护层的特殊技术功效。

38.请参考图1,本发明一具体实施例中,于一防护空间的剖面示意图。本发明借由几个系统,来制造出人物所处位置的正压或负压。请同时参考图2a,本发明的具防护功能的风压产生系统的系统架构图。如图1所示,本发明运用了配置于防护空间1的顶面与底面(地板2之上)的矩阵型风力产生系统300,让其可于人物700所处位置的范围,风速不同。

39.为了达到让人物700所处位置与其他位置的风速不同的目的,本发明采用了两个系统:人物识别系统100与矩阵型风力产生系统300,并借由一系列的技术手段来实现人物700(例如医护人员)于所处位置的正压,病患3所处位置的负压,进而达到空气防护层的特殊技术效果。如图所示,当控制矩阵型风力产生系统300,位于人物700所处位置上方的送风装置与下方的排风装置,使其风速“小于”旁边其他的送风装置与排风装置时,将产生流体力学的压力差,进而使人物700所处位置的空间为正压的状况,如图1所示。反之,当控制矩阵型风力产生系统300,位于人物700所处位置上方的送风装置与下方的排风装置,使其风速“大于”旁边其他的送风装置与排风装置时,将产生流体力学的压力差,进而使人物700所处位置的空间为负压的状况。而准确地确认人物700位置的人物识别系统100,就非常重要了。

40.人物识别系统100目前有许多种技术可资采用,例如,影像识别系统、超音波影像识别系统、光达影像识别系统、红外线热感影像识别系统、压力垫系统等等,这些人物识别系统都可有效地识别有移动的人物700存在,以及其位置。而人物识别系统100的设置位置,可依据防护空间1的空间大小,依据人物识别系统100所提供的规格书来设置。如图2b所示,

人物识别系统100采用了人物识别控制器110、人物识别感测器121、人物识别感测器122

……

人物识别感测器12n。在本实施例中,人物识别感测器设置于防护空间的顶面,彼此具有交错的扫描空间,因此,可以精确地感测到人物700的位置,以及其移动的状态。

41.接着,请回头参考图2a及图2c,具防护功能的风压产生系统包括了主要几个系统:人物识别系统100、风场控制系统200、矩阵型风力产生系统300与过滤系统400。人物识别系统100用以识别至少一人物,并产生所述至少一人物位于防护空间1中的至少一人物范围座标,例如,图1当中的人物700。矩阵型风力产生系统300,包括一送风矩阵与一排风矩阵,其中的送风矩阵配置于防护空间1的顶面且排风矩阵配置于防护空间1的底面。送风矩阵与排风矩阵各具有若干个送风装置与若干个排风装置,各所述送风装置与各所述排风装置彼此面对排列(可采取一对一、多对一或一对多的模式)且各具有一送风装置座标与一排风装置座标。各所述送风装置与各所述排风装置接收一风场控制指令,以产生对应的送风风速与排风风速。过滤系统400以一通风管道500连接送风矩阵与排风矩阵,使送风矩阵与排风矩阵所流动的空气得以过滤并消毒。风场控制系统200(例如,采用plc/可编程逻辑控制器,工业电脑用服务器等),连接人物识别系统100、矩阵型风力产生系统300,接收由人物识别系统100所传来的至少一人物范围座标,依据至少一人物范围座标计算一风场控制范围参数,并依据风场控制范围参数映射至矩阵型风力产生系统300中的送风矩阵与排风矩阵,以选取至少一第一范围圈的各所述送风装置与各所述排风装置,并输出所述风场控制指令,以使所述第一范围圈的各所述送风装置的送风风速与非所述第一范围圈的各所述送风装置的送风风速不同,且使所述第一范围圈的各所述排风装置的排风风速与非所述第一范围圈的各所述排风装置的排风风速不同。

42.如图2c所示,在防护空间1当中,配置于顶面的送风装置310-1、送风装置310-2

……

送风装置310-n,以及配置于底面的排风装置320-1、排风装置320-2

……

排风装置320-n为一对一上下对应配置,其分别连接到通风管道500。整个空气流动的方向(风向),为:送风装置310-1、送风装置310-2

……

送风装置310-n所产生的风611、风612

……

,向下吹后,由排风装置320-1、排风装置320-2

……

排风装置320-n所排出的风621、风622

……

,再到过滤系统400前的风630,经过过滤系统400后,变为洁净的风640,再转向至送风装置310-1

……

的进风口的风650。如此循环不已。而此空气循环的主要动力就是送风装置310-1、送风装置310-2

……

送风装置310-n,以及排风装置320-1、排风装置320-2

……

排风装置320-n。

43.接着,请参考图3a、图3b,本发明的送风装置310与排风装置320的功能方块图。送风装置310包括:进风口310c,连接通风管道500;风扇310d,面对进风口310c设置;马达310a,带动风扇310d,转动后使风扇310d将进风口310c的空气(风650)带入:风门310e,设置于风扇310d的出风处,用以控制风扇310d的出风量;筛网310f,设置于风门310e的出风处,用以均匀化风门310e的出风量;送风口310g,设置于筛网310f的出风处,并面对防护空间1;控制器310b,连接马达310a及风门310e,接收风场控制指令(来自风场控制系统200)后,调节马达310a转速与风门310e的大小,借以调整送风风速。排风装置320包括:进风口320c,面对防护空间1;一风扇,面对进风口320c设置;风门320e,设置于风扇320d的出风处,用以控制风扇320d的排风量;马达320a,带动风扇320d,转动后使风扇320d将进风口320c的空气(风611)带入:排风口320f,设置于风门320e的出风处,面对所述通风管道500,排出风621;

控制器320b,连接马达320a及风门320e,接收风场控制指令(来自风场控制系统200)后,调节马达310a转速与风门320e的大小,借以调整排风风速。

44.由以上对图2a至图2c的说明可知,本发明的风场控制系统200,主导了整个的系统流程。风场控制系统200从接收到的人物识别系统100所传来的至少一人物范围座标,经过计算后,产生了对应的第一范围圈。此第一范围圈所划定的送风装置与排风装置,就是风场控制系统200主要要调整风速的对象。一般而言,风场控制系统200在无人的状态下,可采取等风速的方式下达风场控制指令,也就是,每台送风装置所产生的送风风速相同,且每台排风装置所产生的排风风速相同。更甚者,排风风速大于送风风速,这是可达成负压病房的基本条件。

45.明显地,本发明可经由人物识别系统100所传来的人物范围座标来产生对应的第一范围圈,是因为本发明的人物识别系统100与矩阵型风力产生系统300共用了防护空间,也就是,两者有共同的投影平面。风场控制系统200清楚地掌握了人物识别系统100所产生的人物700的人物范围座标与矩阵型风力产生系统300的每个送风装置与排风装置的座标,所以,两者可以相互映射。

46.然而,相较于针对人物700的人物范围座标可为点、或线性的范围,第一范围圈所代表的送风装置与排风装置的座标却为不连续的。因此,实际上,人物700的人物范围座标与第一范围圈所代表的送风装置与排风装置的座标并无法直接对应,因此,必须加以重新界定。

47.接下来,请参考图4a至图4e,其为本发明运用人物700的人物范围座标来设定第一范围圈的一具体实施例。图4a系为防护空间1的上视投影空间901,图中可发现,人物700从点p1移动到点p2。此时,对人物识别系统100来说(例如,影像识别系统或红外线影像识别系统、超音波影像识别系统),其撷取到的影像资料如图4b所示,防护空间1的人物识别系统100所识别的投影空间902,人物700显示为人物范围810-1与人物范围810-2。人物识别系统100将代表人物范围810-1、人物范围810-2的人物范围座标传送给风场控制系统200。风场控制系统200可依据此人物范围810-1、人物范围810-2的人物范围座标计算出其中心座标。接着,请参考图4c,防护空间1的上视送风装置的投影空间903,风场控制系统200将投影空间转换至送风装置的投影空间903后,即可将人物范围810-1、人物范围810-2的人物范围座标与送风装置的投影空间903叠合,其中,点p1与点p2的中心座标,分别为(x1, y1)、(x2,y1)。接着,风场控制系统200即可依据人物范围810-1与人物范围810-2的人物范围座标来界定第一范围圈。

48.本发明定义第一范围圈的方式有许多种具体实施例,例如,中心座标界定法、人物范围座标界定法。以下,先介绍中心座标界定法,请参考图4d至图4e。在图4d中,风场控制系统200由所计算出来的点p1的中心座标(x1, y1)来指定中心送风装置,也对应指定中心排风装置,亦即,中心送风装置与中心排风装置为包覆住点p1的座标。然而,本实施例恰好为:包覆住点p1的中心座标(x1, y1)的送风装置与排风装置为一个,然而,其他的情形可能是点p1的中心座标,刚好座落于两个送风装置之间,或者四个送风装置之间。因此,点p1的中心座标实质上可能对应到的中心送风装置与中心排风装置为至少一个。此中心送风装置与中心排风装置的数量,又受到送风矩阵与排风矩阵的结构所影响。如图4c为方形紧密结构的矩阵,点p1的关联最大中心送风装置数量为4个;图4k则为送风装置340方形交错排列的

矩阵,点p1的关联最大中心送风装置数量为3个;图4l则为送风装置330六角形蜂巢结构矩阵,点p1的关联最大中心送风装置数量则为3个。

49.回到图4d,中心座标(x1, y1)对应了一个送风装置,风场控制系统200定义其为中心送风装置310-c0,而包围中心送风装置310-c0其外的九个送风装置则定义为第一范围圈的送风装置310-c1,包围第一范围圈的送风装置310-c1其外的14个送风装置则定义为第二范围圈的送风装置310-c2,依此类推。对于排风装置而言,其程序相同,于此不多加赘述。

50.图4e中,人物700移动到了点p2,其中心座标(x2, y1)同样对应了一个送风装置,风场控制系统200定义其为中心送风装置310-c0,而包围中心送风装置310-c0其外的九个送风装置则定义为第一范围圈的送风装置310-c1,包围第一范围圈的送风装置310-c1其外的14个送风装置则定义为第二范围圈的送风装置310-c2,依此类推。对于排风装置而言,其程序相同,于此不多加赘述。

51.定义了中心送风装置(1个以上)为中心范围圈,以及第一范围圈后,再控制对应的中心送风装置、第一范围圈送风装置的风速与其他的风速不同,例如,中心送风装置、第一范围圈送风装置的风速小于其他送风装置的风速,即可造成第一范围圈空间的正压。反之,则可造成负压。或者,中心送风装置的风速最小,第一范围圈的送风装置风速次之,其他部分的送风装置的风速最大;或者,反之。这些控制均由风场控制系统200的控制程序执行。此即图4d、图4e的实施例的控制方式。

52.除了控制中心送风装置与中心范围圈的送风装置的风速外(图4d、图4e的实施例),另外一种方式为控制非中心送风装置与中心范围圈的送风装置的其他送风装置的风速,使其小于或大于中心送风装置与中心范围圈的送风装置的风速。请参考图5a、图5b,这个实施例将中心范围圈定义为人物范围810-1的人物范围座标所包含的所有送风装置310-c0,图例中有9个送风装置。而送风装置包围其外的为第一范围圈的送风装置310-c1,共24个;包围第一范围圈外的第二范围圈的送风装置310-c2;包围第二范围圈外的第三范围圈的送风装置310-c3,依此类推。控制第一范围圈、第二范围圈、第三范围圈的送风装置,使其与中心范围圈的送风装置风速不同。同样地,中心范围圈的风速最小时,可使其空间范围产生正压,反之,产生负压。

53.无论何种方式,本发明均可借由人物范围座标来定义出第一范围圈、中心范围圈等,再借由中心范围圈或第一范围圈内的风速与其他的不同,借以达到局部空间正压或局部空间负压的特殊技术功效。概念上,无论是中心范围圈或第一范围圈那个包覆住人物范围座标,本发明系以包覆住人物范围座标的对应送风装置为基础,来让人物所处空间产生正压或负压(此处,所谓的正压或负压,是中心范围圈内与其相邻的部分的压差,或者,第一范围圈内与其相的部分的压差)。

54.在图4d、图4e的实施例中,恰好第一范围圈的大小可包覆住人物范围810-1与人物范围810-2。此为送风装置的尺寸为20厘米(cm)x20厘米(cm)的实施例,三个送风装置的尺寸为60厘米,而一般人物的肩宽约在40~50厘米之间。若送风装置的尺寸较大或较小时,送风装置的投影平面对应于人物范围810-1、人物范围810-2的数量可能会有所差异。图4f,送风装置310的尺寸为20厘米x20厘米,人物700可由6~12个送风装置所包覆;图4g,送风装置311的尺寸为30厘米x30厘米,人物700可由4~9个送风装置所包覆;图4h,送风装置312的尺寸为40厘米x40厘米,人物700可由2~6个送风装置所包覆;图4i,送风装置313的尺寸为60厘

米x60厘米,人物700可由1~4个送风装置所包覆。

55.以中心座标来定义第一范围圈的方式,在送风装置尺寸较小时,具有适用性。然而,送风装置的尺寸越大时,有可能造成第一范围圈过大的情形,如图4h的实施例,第一范围圈可能会涵盖到12个送风装置,而其范围涵盖到240厘米x240厘米,并不符合实际的需求。因此,本发明图4j采用了另外一种作法,在40厘米x40厘米的一个送风装置370中,配置了4个送风口,使其变为实际上20厘米x20厘米的送风口。

56.以上的送风装置的实施例,为全覆式送风装置的技术,亦即,送风装置的送风口(或送风口)为全面积出风的方式。换言之,送风装置以方形m厘米xm厘米的面积一次送风,所述面积所送出的风速相同。

57.请参考图6a、图6b,四合一式的全覆式送风装置,送风装置370包括:进风口370c,连接通风管道500;风扇370d,面对进风口370c设置;马达370a,带动风扇370d,转动后使风扇370d将进风口370c的空气(风650)带入:风门370e-1、风门370e-2、风门370e-3、风门370e-4,设置于风扇370d的出风处,用以控制风扇370d的出风量;筛网370f-1、筛网370f-2、筛网370f-3、筛网370f-4,各设置于风门370e-1、风门370e-2、风门370e-3、风门370e-4的出风处,用以均匀化风门370e-1、风门370e-2、风门370e-3、风门370e-4的出风量;送风口370g-1、送风口370g-2、送风口370g-3、送风口370g-4,各设置于筛网370f-1、筛网370f-2、筛网370f-3、筛网370f-4的出风处,并面对防护空间1;控制器370b,连接马达370a及风门3703,接收风场控制指令(来自风场控制系统200)后,调节马达370a转速与风门370e-1、风门370e-2、风门370e-3、风门370e-4的大小,借以调整送风风速。四合一全覆式排风装置的结构,可与四合一全覆式送风装置相同,即采取多个进风口,多个风门的方式。其中,风门370e-1、风门370e-2、风门370e-3、风门370e-4为全开/全闭或可调整开度比例型。微控制器370b接收到风场控制系统200所传来的风场控制指令后,控制马达370a与风门370e-1、风门370e-2、风门370e-3、风门370e-4使送风口370g-1、送风口370g-2、送风口370g-3、送风口370g-4的风611-1、风611-1、风611-1、风611-1可不相同。

58.接下来,说明本发明的送风装置的另一具体实施例,周边式送风装置与周边式排风装置。请参考图7a至图7e,本发明的方形周边式送风装置350的造型、功能方块图与第一范围圈的界定方法实施例。周边式送风装置350包括了送风口350g-1、送风口350g-2、送风口350g-3、送风口350g-1,共四个。送风口350g-1、送风口350g-2、送风口350g-3、送风口350g-1个别设置于周边式送风装置350面对防护空间1的面的周边,如图7a所示。

59.请参考图7b,周边式送风装置350包括:进风口350c,连接通风管道500;风扇350d,面对进风口350c设置;马达350a,带动风扇350d,转动后使风扇350d将进风口350c的空气(风650)带入:四个风门350e-1、风门350e-2、风门350e-3、风门350e-4,设置于风扇350d的出风处,用以控制风扇350d的出风量;四个筛网350f-1、筛网350f-2、筛网350f-3、筛网350f-4,各设置于风门350e-1、风门350e-2、风门350e-3、风门350e-4的出风处,用以均匀化风门350e-1、风门350e-2、风门350e-3、风门350e-4的出风量;四个送风口350g-1、送风口350g-2、送风口350g-3、送风口350g-4,各设置于筛网350f-1、筛网350f-2、筛网350f-3、筛网350f-4的出风处,并面对防护空间1;控制器350b,连接马达350a及风门3503,接收风场控制指令(来自风场控制系统200)后,调节马达350a转速与风门350e-1、风门350e-2、风门350e-3、风门350e-4的大小,借以调整送风风速。四合一周边式排风装置的结构,可与四合

一周边式送风装置相同,即采取多个进风口,多个风门的方式。其中,风门350e-1、风门350e-2、风门350e-3、风门350e-4为全开/全闭或可调整开度比例型。微控制器350b接收到风场控制系统200所传来的风场控制指令后,控制马达370a与风门370e-1、风门350e-2、风门350e-3、风门350e-4使送风口350g-1、送风口350g-2、送风口350g-3、送风口350g-4的风611-1、风611-1、风611-1、风611-1可不相同。

60.接着,请参考图7d与图7e,当人物范围座标的中心点a移至中心点b时,风场控制系统200即相对应地,将中心范围圈350-c0与第一范围圈350-c1移动,中心范围圈由送风装置350n-m移动至送风装置350-(n+1)-(m+1)。

61.接着,请参考图8a至图8d,本发明的六角形周边式送风装置360的造型与第一范围圈的界定方法实施例。相较于图7a至图7e的实施例可知,两者差别在于送风口的数量,第8a的六角形周边式送风装置360的送风口共有六个,分为为:送风口360g-1、送风口360g-2、送风口360g-3、送风口360g-4、送风口360g-5、送风口360g-6,其面对防护空间的面,具体排列为图8b的蜂巢状。在图8c与图8d中,当人物范围座标的中心点a移至中心点b时,风场控制系统200即相对应地,将中心范围圈360-c0与第一范围圈360-c1移动,中心范围圈由送风装置360n-m移动至送风装置350-(n-1)-(m+1)。

62.由以上说明可知,本发明借由风场控制系统200来控制矩阵型风力产生系统,依据人物识别系统100的人物范围座标,借由定义出第一范围圈或中心范围圈的方式来实现人物700所处空间的正压或负压。以下,将列举数个控制方法的实施例,来说明本发明的正负压产生与控制方法。

63.首先,请参考图9a至图9c,本发明的第一具体实施例的全覆式产生防护性空气压差的方法,主流程包含下列步骤:步骤s101:以所述人物识别系统进行人物识别,当侦测到一人物时,产生一人物范围座标,所述人物范围座标系依据所述防护空间的投影座标而定义。

64.步骤s102:定义各所述送风装置与各所述排风装置于所述防护空间的个别投影座标。

65.步骤s103:依据所述人物范围座标,定义对应于所述人物范围座标的各所述送风装置、各所述排风装置为一第一范围圈,使所述第一范围圈的各所述送风装置、各所述排风装置所产生的风速与非所述第一范围圈的各所述送风装置、各所述排风装置所产生的风速不同,进而形成一第一压差范围圈。

66.图9a的流程,主要的技术特征有两项:由人物范围座标来定义第一范围圈,以及控制第一范围圈内与非第一范围圈内的风速不同。如此,即可在第一范围圈与非第一范围圈产生空气压差。至于如何由人物范围座标来定义第一范围圈,本发明提供了一些具体的实施例:图9b的流程,提供了定义第一范围圈的一实施例:以通过所述人物范围座标的送风装置为第一范围圈。亦即,人物范围座标所标示的为人物范围的边界座标,所有覆盖住此边界的送风装置或排风装置,均为第一范围圈。图9b的实施例包括以下步骤:步骤s111:通过所述人物范围座标的各所述送风装置、各所述排风装置定义为所述第一范围圈。

67.步骤s112:检视所述第一范围圈所包围的空间中是否仍有未被定义的各所述送风

装置与各所述排风装置,若有,定义为一中心范围圈。以图4f的实施例来说,人物700可能会被6~12个送风装置所覆盖,而最外圈的约略就是第一范围圈。也就是,第一范围圈的送风装置的数量,可能是6个、8个或10个,而中心范围圈的数量可能是0个、1个或2个。所以,第一范围圈以本实施例的方式来界定时,有些状况下是会没有中心范围圈的。

68.步骤s113:使所述中心范围圈、所述第一范围圈的各所述送风装置、各所述排风装置所产生的风速与非所述中心范围圈、第一范围圈的各所述送风装置、各所述排风装置所产生的风速不同,进而形成一第一压差范围圈。

69.第一压差范围圈,可以是正压,可以是负压,端视应用场景而定。以负压病房为例,若要保护医护人员,则提供正压环境给医护人员,提供负压环境给病人。相对地,第二压差范围圈则与第一压差范围圈的压差相反。

70.其中,当无中心范围圈时,本发明提供了数种控制第一范围圈内的送风装置产生正压的实施例,亦即,调整送风风速与排风风速的实施例。调整第一范围圈内的正压:i. 通过调整所述第一范围圈内的各所述送风装置、各所述排风装置的送风风速与排风风速小于初始设定值,其他的送风装置、排风装置的风速则为初始设定值;ii. 通过调整非所述第一范围圈内的各所述送风装置、各所述排风装置的送风风速与排风风速大于初始设定值。调整第一范围圈内的负压:i. 通过调整所述第一范围圈内的各所述送风装置、各所述排风装置的送风风速与排风风速大于初始设定值;ii. 通过调整非所述第一范围圈内的各所述送风装置、各所述排风装置的送风风速与排风风速小于初始设定值,所述第一范围圈的则为初始设定值。以上两种方法,一种是调整第一范围圈内的风速,另一种则为调整非第一范围圈的风速,两者调整的对象不同,但得到的技术效果相同。

71.当有中心范围圈时,本发明提供了数种控制第一范围圈内的送风装置产生正压的实施例,亦即,调整送风风速与排风风速的实施例。调整第一范围圈内的正压:i. 通过调整所述中心范围圈、所述第一范围圈内的各所述送风装置、各所述排风装置的送风风速与排风风速小于初始设定值,其他的送风装置、排风装置的风速则为初始设定值,且中心范围圈的部分,其风速小于第一范围圈,也就是中心范围圈的风速最小。调整第一范围圈内的负压:i. 通过调整所述中心范围圈、所述第一范围圈内的各所述送风装置、各所述排风装置的送风风速与排风风速大于初始设定值,且中心范围圈的部分,其风速大于第一范围圈,也就是中心范围圈的风速最大。以上两种方法,一种是调整第一范围圈内的风速,另一种则为调整非第一范围圈的风速,两者调整的对象不同,但得到的技术效果相同。

72.图9c的流程,提供了定义第一范围圈的另一实施例:以中心座标来定义第一范围圈。亦即,由人物范围座标所计算的中心座标,来界定第一范围圈的范围。图9c的实施例包括以下步骤:步骤s121:依据所述人物范围座标计算所述人物的一中心座标。

73.步骤s122:依据所述中心座标,选取最接近所述中心座标的至少一个所述送风装置与至少一个所述排风装置为一中心范围圈。如前所述,中心范围圈的送风装置数量,以图4f为例,有可能是1个、2个或4个。以图4k、图4l的实施例而言,有可能是1个、2个或3个。

74.步骤s123:定义包覆所述中心范围圈的各所述送风装置与各所述排风装置为一第一范围圈,并检视所述第一范围圈所包覆的范围是否完全覆盖所述人物范围座标。

75.步骤s124:若所述第一范围圈所包覆的范围未完全覆盖所述人物范围座标,增加

选取可覆盖住所述人物范围座标的至少一个所述送风装置与所述排风装置至所述第一范围圈。

76.步骤s125:使所述中心范围圈、所述第一范围圈的各所述送风装置、各所述排风装置所产生的风速与非所述中心范围圈、第一范围圈的各所述送风装置、各所述排风装置所产生的风速不同,进而形成一第一压差范围圈。

77.比较图9b与图9c的实施例可知,两者所界定的第一范围圈有可能相同,也有可能不同。图9b的实施例中,有可能没有中心范围圈,而图9c的实施例中,一定会有中心范围圈。所以,第一范围圈的定义方法不同,可能可导引出相同范围的第一范围圈,也有可能不同。而一旦中心范围圈与第一范围圈定义出来后,其产生正压与负压的方法就如同前所述,于此不多加赘述。

78.以上的风场控制方法,系为以全覆式送风装置、全覆式排风装置为实施例时的控制方法。以下,将说明周边式送风装置、排风装置的控制方法。请参考图10a至图10c,周边式产生防护性空气压差的方法,主流程包含下列步骤:步骤s201:以所述人物识别系统进行人物识别,当侦测到一人物时,产生一人物范围座标,所述人物范围座标系依据所述防护空间之投影座标而定义。

79.步骤s202:定义各所述送风装置的各所述送风口与各所述排风装置的各所述排风口于所述防护空间的个别投影座标。

80.步骤s203:计算所述人物范围座标当中的一中心座标。与全覆式送风装置不同,周边式送风装置的送风口位于周边,而全覆式送风装置的送风口是整面。因此周边式送风装置的送风口的中心,都位于各个边的中心,而全覆式送风装置的送风口的中心,位于整面的中心。也因此,当人物范围座标通过一个周边式送风装置时,有可能只通过一个、二个或三个送风口。而其通过的位置,是在其内或其外,很难判定。因此,以人物范围座标的中心座标作为参考点,就可以较精准掌握周边式送风装置的送风口与人物范围座标之间的关系。

81.步骤s204:依据所述人物范围座标,定义对应于所述人物范围座标的各所述送风装置的各所述送风口、各所述排风装置的各所述排风口为一第一范围圈,使所述第一范围圈内所有的各所述送风装置的各所述送风口、各所述排风装置的各所述排风口所产生的风速与非所述第一范围圈的各所述送风装置的各所述送风口、各所述排风装置的各所述排风口所产生的风速不同,进而形成一第一压差范围圈。

82.定义第一范围圈的一实施例,如图10b所示。

83.步骤s211:依据所述人物范围座标,选取大于且最接近于所述人物范围座标与所述中心座标的距离所对应的各所述送风装置的各所述送风口、各所述排风装置的各所述排风口为一第一范围圈,且使所述第一范围圈的各所述送风口能包围住所述人物范围座标。与全覆式送风装置不同,由于全覆式送风装置可以“覆盖住”人物座标范围,而构成封闭的结构;而周边式送风装置由于送风口设于周边,所以,人物座标范围所通过的送风口,彼此可能呈现开放是的,而未彼此连接。因此,本发明的其中一个实施例是形成一个封闭的,由送风口彼此连接的封闭结构。

84.步骤s212:使所述第一范围圈内所有的各所述送风装置的各所述送风口、各所述排风装置的各所述排风口所产生的风速小于非所述第一范围圈的各所述送风装置的各所述送风口、各所述排风装置的各所述排风口所产生的风速,进而形成一正压差范围圈。

85.步骤s213:使所述第一范围圈内所有的各所述送风装置的各所述送风口、各所述排风装置的各所述排风口所产生的风速大于非所述第一范围圈的各所述送风装置的各所述送风口、各所述排风装置的各所述排风口所产生的风速,进而形成一负压压差范围圈。

86.定义第一范围圈的另一实施例,如图10c所示。

87.步骤s221:依据所述人物范围座标,选取通过所述人物范围座标所对应的各所述送风装置的各所述送风口、各所述排风装置的各所述排风口为一第一范围圈。

88.步骤s222:使所述第一范围圈内所有的各所述送风装置的各所述送风口、各所述排风装置的各所述排风口所产生的风速小于非所述第一范围圈的各所述送风装置的各所述送风口、各所述排风装置的各所述排风口所产生的风速,进而形成一正压差范围圈。

89.步骤s223:使所述第一范围圈内所有的各所述送风装置的各所述送风口、各所述排风装置的各所述排风口所产生的风速大于非所述第一范围圈的各所述送风装置的各所述送风口、各所述排风装置的各所述排风口所产生的风速,进而形成一负压压差范围圈。

90.步骤s211~步骤s213与步骤s221~步骤s223两者都是定义第一范围圈的方法。此外,还可进一步定义中心范围圈,如图10d所示。

91.步骤s231:定义包围所述中心座标的各所述送风装置的各所述送风口与各所述排风装置的各所述排风口为一中心范围圈。如前所述的实施例,这里的中心范围圈,是以包围的概念,类似步骤s211~步骤s213。由于中心座标是点,所以,其可能位于周边式送风装置的送风口,也可能位于送风口以外。以图4f的实施例为例,如果刚好位于送风口,则包围中心座标的周边式送风装置的送风口数量,可能是五个,也就是,相邻的一个送风口以及包含所述周边式送风装置本身的四个送风口;也可以是一个,也就是所述个送风口。如果中心座标刚好位于两个送风口之间,那么,包围中心座标的周边式送风装置的送风口数量,则为八个(封闭式包围),也可以采用两个(开放式包围)。若中心座标恰好座落于四个送风口之间,那么,包围中心座标的周边式送封装置的送风口数量是四个。依此类推。这里的包围的概念,除了可以用步骤s111~步骤s113的封闭式包围的概念来诠释,也可以用开放式包围的概念来诠释。

92.步骤s232:使所述第一范围圈内所有的各所述送风装置的各所述送风口、各所述排风装置的各所述排风口所产生的风速小于非所述第一范围圈的各所述送风装置的各所述送风口、各所述排风装置的各所述排风口所产生的风速,且使所述中心范围圈内所有的各所述送风装置的各所述送风口、各所述排风装置的各所述排风口所产生的风速小于所述第一范围圈的各所述送风装置的各所述送风口、各所述排风装置的各所述排风口所产生的风速,进而形成一正压差范围圈。

93.步骤s233:使所述第一范围圈内所有的各所述送风装置的各所述送风口、各所述排风装置的各所述排风口所产生的风速大于非所述第一范围圈的各所述送风装置的各所述送风口、各所述排风装置的各所述排风口所产生的风速,且使所述中心范围圈内所有的各所述送风装置的各所述送风口、各所述排风装置的各所述排风口所产生的风速大于所述第一范围圈的各所述送风装置的各所述送风口、各所述排风装置的各所述排风口所产生的风速,进而形成一负压差范围圈。

94.步骤s231~步骤s233的实施例中,其目的同样在创造中心范围圈、第一范围圈等不同层的风速,以期达到第一范围圈当中,或者,从中心范围圈到第一范围圈到其他的部分的

风速递增或递减的状态。

95.同样地,步骤s231~步骤s233也可采用控制第一范围圈之外的送风口,使其速度不同于第一范围圈之内的送风口风速。作法如前所述,于此不再赘述。

96.然而,侦测到人物后,判断这个人是什么人,是医护人员,还是病人,接下来才知道要如何对所述人物进行压差的保护。以下,将列举数个实施例来说明。

97.在本发明的一个实施例中,采用只有一个特定的对象有标签,也就是单标签,例如医护人员,或者病患,也就是非黑即白的概念。具体的作法为:当所识别的所述人物有一标签时,形成所述第一压差范围圈;当所识别的所述人物无所述标签时,依据所述人物范围座标,选取通过所述人物范围座标所对应的各所述送风装置、各所述排风装置为一第一范围圈,使所述第一范围圈的各所述送风装置、各所述排风装置所产生的风速与非所述第一范围圈的各所述送风装置、各所述排风装置所产生的风速不同,进而形成一第二压差范围圈,所述第二压差范围圈与所述第一压差范围圈的压差相反。

98.接着,在本发明的另一种实施例中,采用双标签的作法。也就是,当所识别的所述人物有一第一标签时,形成所述第一压差范围圈;当所识别的所述人物有一第二标签时,形成一第二压差范围圈,所述第二压差范围圈与所述第一压差范围圈的压差相反。

99.其中标签系为一射频识别标签的实体标签,或由所述人物识别系统所产生的一特定人物判断的软体标签(soft tag)。所谓的软体标签,就是由人物识别装置依据其系统的判断,例如,判断医护人员的穿著材质(防护衣),与病患的穿著材质(棉质衣料),进而判断其身份,来产生对应的软体标签。

100.接着,请参考图11,其为本发明的又一实施例中,设置于地板2部分的排风矩阵的配置实施例。从图11可发现,排风装置320-1、排风装置320-2、排风装置320-3、排风装置320-4、排风装置320-5、排风装置320-6、排风装置320-7、排风装置320-8、排风装置320-9、排风装置320-10、排风装置320-11,以及排风装置320-12均配置于地板2的周边(四周墙壁的底部墙角)。在某些场所,如前述实施例中的排风矩阵以地板2的大部分空间来配置排风装置的方式并不适合,而需要以地板的周边来进行配置。此外,排风装置320-1、排风装置320-2、排风装置320-3

…

等,可采用前述的全覆式排风装置或周边式排风装置,或者,两者的混和。同样地,送风矩阵当中的送风装置亦可混合全覆式送风装置或周边式送风装置。

101.此外,就本发明的另一实施例而言,送风矩阵亦可配置于防护空间的底面,而排风矩阵配置于防护空间的顶面。前述图11的架构,亦可如本实施例一般反过来配置。

102.由以上的多种实施例可知,本发明借由实现对于人物700的人物识别、人物所处的范围定义(第一范围圈)以及不同风速的产生,进而产生对于人物周围的风压不同,而创造一个防护性的风压空间,进而实现对于医护人员或其他需受保护人员的主动式防护。此一主动式防护,就相当于一个空气防护罩,并且,随侍在侧,跟随着医护人员的位置而移动。于是,实施本发明的技术,可让医护人员,在现代负压病房仍有缺陷的情况下,对医护人员增加一层防护网,借以降低医护人员遭到感染的可能性。

103.以上所述实施例仅是为充分说明本发明而所举的较佳的实施例,本发明的保护范围不限于此。本技术领域的技术人员在本发明基础上所作的等同替代或变换,均在本发明的保护范围之内。本发明的保护范围以权利要求书为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1