一种灶用聚能罩及应用有该灶用聚能罩的燃气灶的制作方法

1.本实用新型涉及一种灶用聚能罩,本实用新型还涉及一种应用有该灶用聚能罩的燃气灶。

背景技术:

2.现有的燃气灶在实际使用过程中,由于锅具搭置在锅支架上来加热,锅与燃烧器之间具有一定的空间间隔,这样燃气燃烧产生的热能除了用来加热锅外,还有相当一部分逃逸到周围环境中,造成能源浪费;为了解决上述问题,近年国内就出现了一些集热聚能结构,如本技术人申请的zl201721665758.2(cn207962760u)的中国实用新型《一种用于燃气灶的聚能罩及应用有该用于燃气灶的聚能罩的灶具》,其公开了一种包括有环形罩体,其特征在于:所述罩体为由上层罩和下层罩构成的双层结构,所述下层罩的底部具有凹凸结构形成向下凸起的凸筋,在现有燃气灶的基础上,增设用于燃气灶的聚能罩,罩体为由上层罩和下层罩构成的双层结构,下层罩的底部具有凹凸结构形成向下凸起的凸筋,利用凹凸结构形成将下层罩的底部分隔成预热二次空气的通道,促进燃气燃烧提高燃气利用率,其中上层罩和下层罩为封闭连接,其内的空气不流动虽然阻隔了上层罩的热量向下层罩的热量传递,但下层罩一般放置在燃气灶的面板或是盛液盘之上,在燃烧器燃烧过程中聚集的热量也容易传导至面板或是盛液盘上,不仅容易引起面板的温升问题,还不能充分回收利用上层罩所聚集的热量。

3.另外,由于现有的大气式燃烧器一次空气系数一般为0.4

‑

0.7,预混的空气达不到完全燃烧器需要的空气量,加上各种因素,需要一定的二次空气系数补充,并且,为了降低co的排放,二次空气系数补充应尽可能的充分。目前,灶具燃烧器补充空气的方式多种多样,一般有侧进气和下进气的方式,侧进风的方式即在混气室的侧部开侧向进风口,外部空气通过该侧向进风口进行二次空气补充,下进气的方式即在基座底座开下进风口,灶具下方的空气通过该下进风口进行二次空气补充。其中,虽然侧进风的方式具有进气阻力小,进气量大的优点,但是,现有侧进气的燃烧器还是存在有问题如:一、火盖的内环区需要大量的二次空气,二次空气在向缺口流入的时候容易受到燃烧后的热气流以及外环火孔对二次空气产生的卷吸干扰,并在二次空气流入不足的情况下燃烧不充分,废气排放高;二、现有的燃烧器的侧进风的二次空气的补气方式主要是针对内环区,而若是在燃烧器之外增设聚能圈反而容易遮挡外环区的外环火孔的二次空气的补充,尤其是针对外环区具有内外双环火中内环火的二次空气的补充,为提高火盖内环及外环区的热效率,需要作进一步的改进。

技术实现要素:

4.本实用新型所要解决的第一个技术问题是针对上述现有技术现状而提供一种能确保向燃烧器提供的侧向二次空气适量的灶用聚能罩。

5.本实用新型所要解决的第二个技术问题是针对上述现有技术现状而提供一种减少向下的热传导损失的灶用聚能罩。

6.本实用新型所要解决的第三个技术问题是针对上述现有技术现状而提供一种应用有上述灶用聚能罩,同时能使经侧进风的二次空气合理分配的燃气灶。

7.为解决上述第一个技术问题,本实用新型采用的技术方案为:该灶用聚能罩,包括罩体,所述罩体的中央形成有环形腔,所述罩体至少有三个支脚,相邻支脚之间形成二次补气通道,其特征在于:所述罩体的底部周缘或邻近其底部周缘具有分隔件,所述分隔件将所述二次补气通道分隔成在轴向上下方向的至少两个独立空间。

8.该分隔件的设置方式可以为将补气通道分隔成在轴向上下方向的至少两个独立空间,从安装简便的角度考虑,优选地,所述分隔件包括有隔板,该隔板为水平隔板,所述隔板沿周向间隔地开设有与所述二次补气通道相连通的进气口。当然也可以在径向左右方向上分隔成的至少两个独立空间。

9.进一步地,所述隔板的上表面与所述罩体的底壁之间具有第一间隙,所述隔板的下表面与所述支脚之间具有第二间隙,所述第一间隙和第二间隙均连通大气。

10.为解决第二个技术问题,为减少上层罩与下层罩之间的热传导,优选地,所述罩体包括相互对合的上层罩和下层罩,并且所述的上层罩和下层罩之间形成有空腔,所述的上层罩和下层罩在内周缘或/和外周缘的交界处具有沿周向的环形缝,用于连通所述的空腔和外界。由于现有技术中的空腔为封闭空腔即可阻隔上层罩向下层罩向下传递热量,而但本方案的空腔不仅为开放式的空腔,能使得空腔内的空气发生小幅度的流动,能减少上层罩在燃烧过程中集聚的热量传导至下层罩,为了满足环形缝有足够的静止空气层厚度来隔热又避免空气大幅度流动产生的对流换热损失,环形缝需满足不大于2mm,既可以减少两层间的接触面积,减少接触传热损失,又可以保证两层间空气的小幅度流动。

11.为了能够使得灶用聚能罩除了起到聚能作用外还能起到存储溢液的功能,优选地,所述上层罩具有凸出其上表面的分隔部,所述分隔部将所述上层罩分隔成位于内侧的聚能区以及位于外侧的储液区。其中聚能区能够使得二次空气更靠近火孔根部去补充,而储液区能够使得聚能罩具有存储溢液的功能,避免溢液对燃烧器的火孔造成堵塞。

12.为了更好地实现聚能罩的聚能效果,优选地,所述聚能区相较所述储液区更为下沉。

13.为解决第三个技术问题,本实用新型还提供一种应用有上述灶用聚能罩的燃气灶,包括面板以及燃烧器,所述罩体设置在面板上并围住所述燃烧器,所述燃烧器包括有:

14.基座;

15.内环火盖,设置在基座之上,并且与基座之间形成中央混气室;

16.外环火盖,也设置在基座之上,位于内环火盖的外围,并且与基座之间形成外环混气室;

17.外火孔,沿周向间隔地开设在所述外环火盖的外环壁上;

18.其特征在于:所述罩体的分隔件与所述外环火盖的外壁相抵,所述第一间隙与所述外环混气室的外火孔区域连通,所述第二间隙与所述中央混气室的外壁区域连通。

19.与现有技术相比,本实用新型的优点在于:本实用新型的聚能罩的底部周缘或邻近其底部周缘具有分隔件,空气经过该分隔件的分隔作用,形成两独立补气通道,将二次补气通道的二次空气进行强制分流,使内外环均能充分燃烧,尤其适合具有两环火的外环火盖,有效避免内环二次空气过剩,而外环二次空气不足的二次空气不合理分配现象,通过该

分隔件的设置能避免内环与外环之间二次空气的相互影响,以提高燃气燃烧效率,同时分隔件能回收利用混气室的热量,可以预热二次空气,有助于提高燃烧器热效率。

附图说明

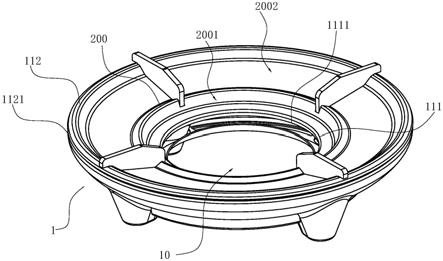

20.图1为本实用新型实施例1中灶用聚能罩的结构示意图;

21.图2为本实用新型实施例1中灶用聚能罩另一个角度的结构示意图;

22.图3为图1的剖视图;

23.图4为本实用新型实施例1中灶用聚能罩搁置在盛液盘上并包围有燃烧器的结构示意图;

24.图5为图4一个角度的剖视图;

25.图6为图4另一个角度的剖视图;

26.图7为本实用新型实施例2中灶用聚能罩的结构示意图;

27.图8为图7一个角度的剖视图;

28.图9为图7另一个角度的剖视图;

29.图10为本实用新型实施例2中灶用聚能罩搁置在盛液盘上并包围有燃烧器的结构剖视图。

具体实施方式

30.以下结合附图实施例对本实用新型作进一步详细描述。

31.实施例1

32.如图1~6所示,本实施例中的灶用聚能罩包括罩体1,该罩体1的中央形成有环形腔10,罩体1的底部周缘或邻近其底部周缘具有向下延伸、用于补充二次空气的补气室300,该补气室300的内侧壁开设有连通环形腔10的出气口3001,罩体1在外侧壁或底壁上则开设有供外界空气流入补气室300的进气口3002。该聚能罩的底部周缘或邻近其底部周缘具有向下延伸的补气室300,从而使得外界的二次空气通过补气室300对环形腔10进行补充,

33.具体地,罩体1包括相互对合的上层罩11和下层罩12,并且上层罩11和下层罩12之间形成有空腔13,上层罩11和下层罩12在内周缘或/和外周缘的交界处具有沿周向的环形缝,用于连通空腔11和外界。其中,上层罩11具有邻近环形腔10的内端缘111,下层罩12具有邻近环形腔10的内端沿121,上层罩11的内端缘111向下延伸有内翻边1111,内翻边1111能至少局部遮挡内端沿121,内翻边1111的下端与下层罩12的内端沿121具有第一间隙4b,第一间隙4b构成连通空腔13和外界的环形缝,补气室300的底壁3003自下而上逐渐向内翻边1111倾斜,补气室300的底壁3003与内翻边1111之间具有第二间隙,第二间隙构成补气室300的出气口3002。本实施例中进气口3002开设在补气室300的底壁3003。由于现有技术中的空腔13为封闭空腔即可阻隔上层罩11向下层罩12向下传递热量,而但本方案的空腔13不仅为开放式的空腔,能使得空腔13内的空气发生小幅度的流动,能减少上层罩11在燃烧过程中集聚的热量传导至下层罩12,为了满足环形缝有足够的静止空气层厚度来隔热又避免空气大幅度流动产生的对流换热损失,环形缝需满足不大于2mm,既可以减少两层间的接触面积,减少接触传热损失,又可以保证两层间空气的小幅度流动,这样一方面还能将上层罩11的热量在燃烧过程中集聚的辐射热传导至下层罩12,另一方面下层罩12集聚燃烧器燃烧

过程中的辐射热能向下传导至补气室300,对经进气口3002进入的空气进行预热,以提高燃烧器的热效率,以防止下层罩12的辐射热向下传导至面板或是盛液盘上的热量,不易引起面板的温升问题。另外,上层罩11具有凸出其上表面的分隔部200,分隔部200将上层罩11分隔成位于内侧的聚能区2001以及位于外侧的储液区2002。聚能区2001相较储液区2002更为下沉。其中聚能区2001能够使得二次空气更靠近火孔根部去补充,而储液区2002能够使得聚能罩具有存储溢液的功能,避免溢液对燃烧器的火孔造成堵塞。除了上述的上层罩11和下层罩12之间于邻近环形腔10的一侧形成有连通外界和空腔13的环形缝外,上层罩11和下层罩12之间于远离环形腔10的一侧还形成有连通外界和空腔13的环形缝,其中上层罩11具有远离环形腔10的外端缘112,下层罩12具有远离环形腔10的外端沿122,下层罩12的外端沿122之顶部向上延伸有环形壁1222,而上层罩11的外端缘112则向下翻形成有外翻边1121,外翻边1121能至少局部遮挡环形壁1222。由于上层罩11和下层罩12之间邻近环形腔10和远离环形腔10的均形成有连通外界和空腔13的环形缝,环形缝构成对应外火孔601的出火区域的补气通道,空气从远离环形腔10的环形缝进入至邻近环形腔10的环形缝能被预热,从而可适当地对外火孔601的出火区域补充经预热的空气,同时外翻边1121能至少局部遮挡环形壁1222。

34.本实施例还提供一种应用有上述灶用聚能罩的燃气灶,包括面板以及燃烧器3,罩体1设置在面板上并围住燃烧器3,其中燃烧器3包括有基座30、设置在基座30之上的内环火盖400,该内环火盖400与基座30之间形成中央混气室401;而外环火盖60也设置在基座30之上,位于内环火盖400的外围,并且与基座30之间形成外环混气室608,其中外环火盖60的外环壁603上沿周向间隔地开设有外火孔601,而中央混气室401和外环混气室608之间形成补气腔700,而基座30上还沿周向间隔地设有多个径向的用于连通补气腔700与外界的二次补气通道800,罩体1的底部周缘或邻近其底部周缘具有的补气室300与面板之间具有间隔,间隔经二次补气通道800与中央混气室401的外壁区域连通,补气室300的出气口3001与外环混气室608的外火孔601区域连通,补气室300之底壁3003的内周缘与外环混气室608的外壁相抵接,这样还能实现补气室300具有定位灶用聚能罩的作用,而由于补气室30位于下层罩12之下,一方面能把二次空气压向面板或是盛液盘,可以防止空气过剩,提升效率,补气路径可参考图5的虚线处,另一方面能使得溢液经过补气室300直接流向面板或是盛液盘以阻止溢液内流,其中溢液路径可参考图5的空心箭头处,其中补气室300作为分隔件的一个实施方式。

35.实施例2

36.与实施例1的结构基本相同,唯一的区别在于:分隔件4为隔板,该隔板为水平隔板,隔板沿周向间隔地开设有与二次补气通道800相连通的进气口4a,并且罩体1的分隔件与外环火盖60的外壁相抵,其中隔板的上表面与罩体1的底壁之间具有第一间隙40,隔板的下表面与支脚1a之间具有第二间隙41,第一间隙40和第二间隙41均连通大气,并且第一间隙40与外环混气室608的外火孔601区域连通,第二间隙41与中央混气室401的外壁区域连通,如图7~10所示。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1