空气净化系统的制作方法

1.本实用新型涉及空气净化领域,特别涉及一种空气净化系统。

背景技术:

2.近年来,由于建筑的密闭性提升,使得室内空气污染的问题日益严重。室内空气污染除了装修建材和涂料之外很大一部分属于室内二氧化碳污染,室内co2主要来源是人自身排出的二氧化碳。每人每天夜间大约排出200~3200l二氧化碳,闭门窗后10h,室内的二氧化碳是室外的3~7倍,若是多人房间则更为严重,正常情况下,室内co2浓度很低(小于0.07%),人体感觉良好。当人群聚居、燃料燃烧等因素使室内co2浓度增加至0.15%时,则人体的不舒适感明显。因此,有效控制室内co2浓度是当前建筑空气净化领域的一项重要课题。

3.目前市场对于室内co2的去除方式一般采用新风置换的物理方式。新风置换的方式具有如下技术问题:1.暖通风设备和管道占用机房面积大,导致业主在非人居环境上投入大;2.采用新风置换co2有害气体,导致供暖设备能耗大;3.对室外新风的长期净化导致过滤器和设备本身寿命缩短。为此,提供一种不需要新风置换即可以降低室内co2浓度的空气净化设备,以使新风量降低进而使空气净化设备能耗及成本均能够降低。

技术实现要素:

4.本实用新型要解决的技术问题是现有空气净化设备能耗及成本较高的问题。

5.针对上述技术问题,本实用新型提供如下技术方案:

6.一种空气净化系统,其包括:吸附机壳,所述吸附机壳上设有与建筑物室内回风口连通的第一进风口以及与室外连通的第一排风口,所述第一排风口处设置第一开关阀,所述第一进风口设置第三开关阀;所述吸附机壳内设置吸附滤盒以及加热装置,所述吸附滤盒内设有热再生吸附材料;新风机壳,所述新风机壳上设有与所述建筑物室内排风口连通的第二排风口、与室外连通的第二进风口以及与所述建筑物室内回风口连通的第三进风口,所述第二进风口上设置第二开关阀,所述新风机壳内设有新风过滤装置;所述新风机壳与所述吸附机壳通过连接管连通;以及控制装置,所述控制装置用于控制所述第一开关阀关闭、所述第二开关阀与所述第三开关阀打开,建筑物室内的气体一路经过所述第一进风口进入所述吸附机壳内,经过所述吸附滤盒的过滤后经过连接管进入所述新风机壳内,并经所述第二排风口进入所述建筑物室内;建筑物室内的气体另一路经过所述第三进风口进入所述新风机壳内,经过所述新风过滤装置过滤后,通过所述第二排风口进入所述建筑物室内;室外新风通过所述第二进风口进入所述新风机壳内,经过所述新风过滤装置过滤后,通过所述第二排风口进入所述建筑物室内;所述控制装置还用于控制所述第一开关阀与所述第二开关阀打开、所述第三开关阀关闭,并控制所述加热装置启动,室外空气经过新风过滤装置过滤后一路通过所述第二排风口进入建筑物室内,另一路沿所述连接管进入所述吸附机壳内;建筑物室内气体经过所述第三进风口进入所述新风机壳内,从所述吸附滤盒内

释放出的有害气体沿所述第一排风口排放至室外。

7.本实用新型的部分实施方式中,所述吸附机壳通过所述吸附滤盒分隔成第一腔室与第二腔室,所述第一腔室与所述连接管连通,所述第二腔室设置所述第一排风口与第一进风口,所述第一排风口处设置第一排风机。

8.本实用新型的部分实施方式中,所述第一排风口与所述第一进风口位于所述第二腔室相邻的两侧壁上。

9.本实用新型的部分实施方式中,所述新风机壳内通过所述新风过滤装置分隔成第三腔室与第四腔室,所述第三腔室与所述连接管连通,所述第三腔室设置所述第二进风口与第三进风口;所述第四腔室设置所述第二排风口,所述第二排风口处设置第二排风机。

10.本实用新型的部分实施方式中,所述第二排风口处设置气体浓度传感器,所述气体浓度传感器的检测值小于设定阈值时,所述控制装置控制所述第一开关阀与第二开关阀关闭;所述气体浓度传感器的检测值大于或等于设定阈值时,所述控制装置控制所述第一开关阀与第二开关阀打开。

11.本实用新型的部分实施方式中,所述吸附滤盒包括两侧开口的框体以及分别连接于所述框体两侧开口处的第一隔离网和第二隔离网,所述热再生吸附材料位于所述第一隔离网与所述第二隔离网之间,所述第一隔离网位于所述第一腔室侧,所述第二隔离网位于所述第二腔室侧。

12.本实用新型的部分实施方式中,所述框体内设有若干规则排列的网格孔道,若干所述网格孔道形成用于容纳所述热再生吸附材料的通风腔室。

13.本实用新型的部分实施方式中,所述吸附滤盒包括两侧开口的框体,所述框体内设有若干规则排列的网格孔道,所述网格孔道壁上设有所述热再生吸附材料的涂层。

14.本实用新型的部分实施方式中,所述网格孔道的横截面为六边形,若干六边形的所述网格孔道形成蜂窝状通道。

15.本实用新型的部分实施方式中,所述新风过滤装置包括依次设置的预处理粗过滤器、粗颗粒静电除尘器、静电凝聚器、细颗粒静电除尘器、光催化反应器。

16.本实用新型的技术方案相对现有技术具有如下技术效果:

17.本实用新型提供的所述空气净化系统可以在控制装置的控制下在第一工作状态与第二工作状态下切换,第一工作状态时,建筑物室内的气体一路经过所述第一进风口进入吸附机壳内,经过吸附滤盒的过滤后经过连接管进入所述新风机壳内,并经所述第二进风口进入所述建筑物室内,建筑物室内的气体另一路经过所述第三进风口进入所述新风机壳内,经过所述新风过滤装置过滤后,通过所述第二排风口进入所述建筑物室内;室外新风通过所述第二进风口进入所述新风机壳内,经过所述新风过滤装置过滤后,通过所述第二排风口进入所述建筑物室内;形成空气净化循环,实现了室内有害气体的过滤净化;第二工作状态时,室外空气经过新风过滤装置过滤后一路通过所述第二进风口进入建筑物室内,建筑物室内气体经过所述第一进风口进入所述吸附机壳内,并从所述第三排风口排放至新风机壳内,形成新风净化循环;由于吸附滤盒受热后,吸附的有害气体会逐渐释放出来,室外空气的另一路沿所述连接管进入所述吸附机壳内后,将所述吸附滤盒内释放出的有害气体沿所述第一排风口排放至室外。通过采用具有热再生过滤材料的吸附滤盒,使co2吸附饱和后加热再生,延长了该吸附滤盒的使用寿命,降低成本;同时,在该吸附机壳进行热再生

工作状态时,建筑物室内通过新风机壳实现新风净化循环,保证了室内空气质量。该空气净化系统整个净化过程相比现有单纯采用新风机进行净化的方式新风摄入量降低,进而使系统的能耗降低。

附图说明

18.下面将通过附图详细描述本实用新型中优选实施例,将有助于理解本实用新型的目的和优点,其中:

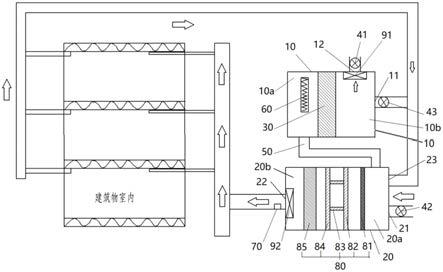

19.图1为本实用新型提供的空气净化系统的一种具体实施方式的系统原理图;

20.图2为本实用新型提供的空气净化系统中吸附滤盒的一种具体实施方式的结构示意图;

21.图3为图2中a

‑

a向剖视图。

具体实施方式

22.下面将结合附图对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

23.在本实用新型的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

24.在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

25.此外,下面所描述的本实用新型不同实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互结合。

26.如图1所示为本实用新型提供的空气净化系统的一种具体实施方式,该空气净化系统用于对较为封闭的建筑进行空气净化处理,以降低建筑物室内空气内的二氧化碳等有害气体。

27.该空气净化系统包括:通过连接管50连通的新风机壳20与吸附机壳10,以及用于控制该空气净化系统工作状态的控制装置。其中,吸附机壳10用于对建筑物室内空气实现吸附净化、新风机壳20用于对建筑物室内空气实现新风净化。

28.其中,所述吸附机壳10上设有与建筑物室内回风口连通的第一进风口11以及与室外连通的第一排风口12,所述第一排风口12处设置第一开关阀41,所述第一进风口11设置第三开关阀43;所述吸附机壳10内设置吸附滤盒30以及加热装置60,所述吸附滤盒30内设有热再生吸附材料305;所述吸附滤盒30内设有热再生吸附材料305;所述热再生吸附材料305包括分子筛、活性碳、碳纳米管、合成沸石、多孔氧化铝、金属有机骨架其中的一种或多

种组合,其中,热再生吸附材料305可以吸附co2等有害气体,并且在加热至设定温度后,其能够将吸附在其上的有害气体释放出来,使吸附材料实现了再生。

29.所述新风机壳20上设有与所述建筑物室内排风口连通的第二排风口22、与室外连通的第二进风口21以及与所述建筑物室内回风口连通的第三进风口23,所述第二进风口21上设置第二开关阀42,所述新风机壳20内设有新风过滤装置80,所述新风过滤装置80用于将室外空气进行净化。

30.所述控制装置用于控制所述空气净化系统在第一工作状态与第二工作状态下切换,所述控制装置控制所述第一开关阀41关闭、所述第二开关阀42与所述第三开关阀43打开时,所述空气净化系统处于第一工作状态,建筑物室内的气体经过所述第一进风口11进入所述吸附机壳10内,经过所述吸附滤盒30的过滤后经过连接管50进入所述新风机壳20内,并经所述第二排风口22进入所述建筑物室内,建筑物室内的气体另一路经过所述第三进风口23进入所述新风机壳20内,经过所述新风过滤装置80过滤后,通过所述第二排风口22进入所述建筑物室内;室外新风通过所述第二进风口21进入所述新风机壳20内,经过所述新风过滤装置80过滤后,通过所述第二排风口22进入所述建筑物室内,形成空气净化循环,实现了室内有害气体的过滤净化;所述控制装置控制所述第一开关阀41与所述第二开关阀42打开、所述第三开关阀43关闭时,并控制所述加热装置60启动,所述空气净化系统处于第二工作状态,室外空气经过新风过滤装置80过滤后一路通过所述第二排风口22进入建筑物室内,建筑物室内气体经过所述第三进风口23进入所述新风机壳20内,形成新风净化循环;由于吸附滤盒30受热后,吸附的有害气体会逐渐释放出来,室外空气经过所述连接管50进入所述吸附机壳10内后,将所述吸附滤盒30内释放出的有害气体沿所述第一排风口12排放至室外。通过采用具有热再生过滤材料的吸附滤盒30,使co2吸附饱和后加热再生,延长了该吸附滤盒30的使用寿命,降低成本;同时,在该吸附机壳10进行热再生工作状态时,建筑物室内通过新风机壳20实现新风净化循环,保证了室内空气质量。该空气净化系统整个净化过程重降低了新风量摄入量,从而降低暖通空调设备为克服新风所产生的能耗。

31.所述新风过滤装置80的结构不唯一;一种具体实施方式中,所述新风过滤装置80包括沿新风流动方向依次设置的预处理粗过滤器81、粗颗粒静电除尘器82、静电凝聚器83、细颗粒静电除尘器84、光催化反应器85。预处理粗过滤器81由过滤丝网,滤芯和金属框架组成,过滤网置于金属框架之中。粗颗粒静电除尘器82与细颗粒静电除尘器84均采用双区静电除尘器,其分为电离段与集尘段,电离段由高压离化线和负极板组成,集尘段由负极板和正极板组成。在电离段上的金属丝施加高直流正电压,电离段处将产生不均匀的电场,使空气中的粒子荷电,在库伦力的作用下,荷电粒子被驱往集尘板,到达集尘板表面放出电荷而沉积其上。静电凝聚器83由两个柱状高压电极和两个板状的接地极组成,将高压交流电与高压直流电叠加后施加在这两个高压电极上。光催化反应器85为一管状反应器,包括管状壳体、负载光催化剂的活性炭或玻璃纤维、紫外光源,紫外灯管设于壳体的纵轴位置,灯管两段由设在壳体两端的横向多孔板固定,负载光催化剂的活性炭填充在壳体与紫外灯管之间,光催化剂采用纳米tio2或掺杂纳米的tio2。光催化反应器85一方面利用被紫外光源激发的纳米级tio2催化降解被活性炭吸附和浓缩的甲醛、苯、甲苯等有机污染物,另一方面利用粗颗粒静电除尘器82和细颗粒静电除尘器84产生的臭氧和活性粒子来杀菌和净化空气中的有害气体。

32.具体地,所述吸附机壳10通过所述吸附滤盒30分隔成第一腔室10a与第二腔室10b,所述第一腔室10a内通过所述连接管50与所述新风机壳20连通,所述第二腔室10b设置所述第一排风口12与第一进风口11,所述第一排风口12处设置第一排风机91。

33.为了使该空气净化系统在进行新风净化循环时,空气风路的风阻顺畅,所述第一排风口12与所述第一进风口11位于所述第二腔室10b相邻的两侧壁上。

34.所述新风机壳20内通过所述新风过滤装置80分隔成第三腔室20a与第四腔室20b,所述第三腔室20a与所述连接管50连通,所述第三腔室20a设置所述第二进风口21与第三进风口23,所述第四腔室20b设置所述第二排风口22,所述第二排风口22处设置第二排风机92。由于连接管50与所述第三腔室20a连通,其可以使空气净化系统在第一工作状态下,通过吸附滤盒30后继续进入新风过滤装置80进行过滤,空气净化效率较高。

35.具体地,所述第二排风口22处设置气体浓度传感器70,气体浓度传感器70用于检测经过吸附滤盒30后在第二排风口22处的有害气体浓度,例如二氧化碳的浓度。可以提前判断进入建筑物室内的气体情况。当所述气体浓度传感器70的检测值小于设定阈值时,即排入建筑物室内的二氧化碳浓度较低,此时,使该空气净化系统工作在第一工作状态下进行吸附净化循环;即控制装置控制所述第一开关阀41关闭、第二开关阀42与所述第三开关阀43打开;当所述气体浓度传感器70的检测值大于或等于设定阈值时,吸附滤盒30的有害气体饱和,此时,使该空气净化系统在第二工作状态下进行新风净化循环以及有害气体的释放和排出,即所述控制装置控制第一开关阀41与第二开关阀42打开、所述第三开关阀43关闭。

36.所述吸附滤盒30的结构不唯一,如图2、图3所示,一种实施方式中,所述吸附滤盒30包括两侧开口的框体301以及分别连接于所述框体301两侧开口处的第一隔离网302和第二隔离网303,所述热再生吸附材料305位于所述第一隔离网302与所述第二隔离网303之间,所述第一隔离网302位于所述第一腔室10a侧,所述第二隔离网303位于所述第二腔室10b侧。更具体地,所述框体301成型为方形框体结构,所述第一隔离网302与所述第二隔离网303成型为金属网板结构。

37.为了该吸附滤盒30内的热再生吸附材料305的吸附效果更好,所述框体301内设有若干规则排列的网格孔道304,若干所述网格孔道304形成用于容纳所述热再生吸附材料305的通风腔室。通过设置规则排列的网格孔道304,使热再生吸附材料305均匀地布置在该吸附滤盒30内,经过吸附滤盒30不同位置处的吸附量较为均匀,避免热再生吸附材料305分布不均匀导致吸附滤盒30的吸附效率降低的问题。

38.更具体地,所述网格孔道304的横截面为六边形,若干六边形的所述网格孔道304形成蜂窝状通道,蜂窝状通道在保证网格孔道304强度的前提下保证了该吸附滤盒30内的有效容积,提高了吸附滤盒30的吸附效率。

39.另一种实施方式中,所述吸附滤盒30包括两侧开口的框体301,所述框体301内设有若干规则排列的网格孔道304,所述网格孔道304壁上设有所述热再生吸附材料的涂层。更具体地,所述框体301及所述网格孔道304通过金属材料或塑料一体成型,所述热再生吸附材料的涂层通过喷涂等方式制备于所述网格孔道304的侧壁上。这种吸附滤盒30的结构可以使气体流动时风阻较小,加快空气循环。

40.显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例,而并非对实施方式的限定。对

于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本实用新型的保护范围之中。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1