一种高效闭式地热井装置的制作方法

1.本实用新型涉及一种高效闭式地热井装置。

背景技术:

2.地热能是一种储量丰富、分布较广、稳定可靠的可再生能源。大力开发利用地热能,对贯彻落实习近平总书记提出的力争于2030年前实现二氧化碳排放达峰、努力争取2060年前实现碳中和的要求具有重要意义,同时也是满足农村供暖需求、助推乡村振兴及农业农村现代化的重要方式。鉴于此,国家出台了相关指导意见,全面推进地热能的开发利用,鼓励各地在进行资源评估、环境影响评价和经济性测算的基础上,根据实际情况选择“取热不耗水、完全同层回灌”或“密封式、井下换热”技术,最大程度减少对地下土壤、岩层和水体的干扰。地热能的开采主要有两种方式:抽水型开式井系统和闭式井系统。开式系统要求将地下水抽取出地面进入换热站换热后再100%回灌到地下含水层中,但实践工程中很难做到地下水100%同层回灌,近年来大量的开式井系统由于技术原因被关停。闭式井系统依靠打井埋管(单u管或者双u管),用于土壤源热泵中实现供冷供热,但其换热效率低、换热功率小,实际应用时钻井数量多、占地面积大。

技术实现要素:

3.针对上述问题,本实用新型的目的是提供一种高效闭式地热井装置,以提升地热井导热效率及取热、释热功率。

4.实现本实用新型的技术方案如下

5.一种高效闭式地热井装置,至少包括处于地面0.5米以下的第一井室、第二井室、第三井室,第一井室分布于第二井室、第三井室之间;

6.第一井室内布置有井筒,井筒处于第一井室内沿着第一井室的深度方向进行布置;

7.第二井室内布置有第一换热耦合器,第一换热耦合器处于第二井室内沿着第二井室的深度方向进行布置;第一换热耦合器上分布有连通第二井室内侧与第一换热耦合器外侧之间所形成环形空间的第一布流孔组;

8.第三井室内布置有第二换热耦合器,第二换热耦合器处于第三井室内沿着第三井室的深度方向进行布置;第二换热耦合器上分布有连通第三井室内侧与第二换热耦合器外侧之间所形成环形空间的第二布流孔组;

9.井筒内布置有将井筒内的液体分别抽送到第一换热耦合器内、第二换热耦合器内的抽送系统;

10.在第一井室内与井筒外侧之间至少布置有一个u形状的第一换热管;第一换热管沿着第一井室内的深度方向进行布置;

11.在第二井室内侧与第一换热耦合器外侧之间所形成环形空间内至少布置有一个u形状的第二换热管;第二换热管沿着第二井室内的深度方向进行布置;

12.在第三井室内侧与第二换热耦合器外侧之间所形成环形空间内至少布置有一个u形状的第三换热管;第三换热管沿着第三井室内的深度方向进行布置;

13.换热管选用双壁波纹金属管;

14.以及与第一换热管、第二换热管、第三换热管形成并联式连通的进水总管、出水总管,进水总管、出水总管延伸到地面。

15.本技术中的一种实施方式:在第二井室内侧与第一换热耦合器外侧之间所形成环形空间内间隔布置有三个第二换热管,在第一换热耦合器外固定设置有将相邻第二换热管隔开的三个均匀布置的第一换热分区隔档,三个第一换热分区隔档沿着第一换热耦合器的长度方向进行布置,并朝向第二井室内壁方向作延伸。换热分区隔档的主要目的是为了提高换热耦合器的取热、释热功率,避免了传统换热管易出现“热短路”、“热堆积”等问题。

16.本技术中的一种实施方式:在第三井室内侧与第二换热耦合器外侧之间所形成环形空间内间隔布置有三个第三换热管,在第二换热耦合器外固定设置有将相邻第三换热管隔开的三个第二换热分区隔档,三个第二换热分区隔档沿着第二换热耦合器的长度方向进行布置,并朝向第三井室内壁作延伸。

17.本技术中的一种实施方式:抽送系统包括第一抽送泵、第一抽送管道、第二抽送泵、第二抽送管道;

18.第一抽送管道的一端与第一抽送泵连通,另一端与第一换热耦合器内部形成连通,第一抽送泵负责将第一井室内的液体经过第一抽送管道抽送到第一换热耦合器内;

19.第二抽送管道的一端与第二抽送泵连通,另一端与第二换热耦合器内部形成连通,第二抽送泵负责将第一井室内的液体经过第二抽送管道抽送到第二换热耦合器内。

20.本技术中的一种实施方式:抽送系统包括抽送泵、抽送主管、第一分管、第二分管,以及安装于第一分管上的第一控制阀,安装于第二分管上的第二控制阀;

21.第一分管的一端与抽送主管连通,另一端与第一换热耦合器内部形成连通;

22.第二分管的一端与抽送主管连通,另一端与第二换热耦合器内部形成连通;

23.抽送主管与抽送泵的出口形成连通。

24.本技术中的一种实施方式:第一井室内侧与井筒外之间填充有级配砂石,由各种不同粒径的砂石、鹅卵石、石英砂等组成,用来调节渗透层的孔隙率。

25.本技术中的一种实施方式:第一井室、第二井室、第三井室向地面以下延伸500m。

26.本技术中的一种实施方式:第一布流孔组包括沿着地面以下第一换热耦合器长度方向布置的若干布流孔组,每个布流孔组中包括若干间隔交错布置在第一换热耦合器上,呈环形分布的通孔。

27.本技术中的一种实施方式:第二布流孔组包括沿着地面以下第二换热耦合器长度方向布置的若干布流孔组,每个孔组中包括若干间隔交错布置在第二换热耦合器上,呈环形分布的通孔。

28.采用了上述技术方案,通过将第一井室中的水通过抽水管回灌到第二井室、第三井室中,第二井室、第三井室中的含水层压力及液位均高于第一井室,地下水在自身重力引流作用下,最终会形成以第一井室为中心,两边的地下水向中间渗透循环,通过控制水泵的流量和流速,形成地下水闭式渗透循环,可以实现地下水等量取水回水、同层回灌。该装置的本质是将地下热池(地下含水层中温度常年保持15-20℃,是一种天然地热热池)中的水

通过闭式循环的方式进行人为“搅拌”,加快地下水的热交换能力(散热、取热的功率提高),避免了传统地热井使用过程中易出现的热堆积、热短路、换热功率低等核心问题,同时使用了高效金属换热管,利用其良好的导热性及大换热面积、耐腐蚀性强等诸多优点,大大提高了换热管的换热功率。每个井室内填充级配砂滤,进一步控制渗透速度并起到过滤作用,防止井室的堵塞和地下水的渗透循环失控。该闭式地热井与传统地热井相比,其换热功率提高了5-10倍,使用寿命延长,可以减少地热井的打井数量,节省了地热井的占地面积,对工程实践有良好的经济效益。

附图说明

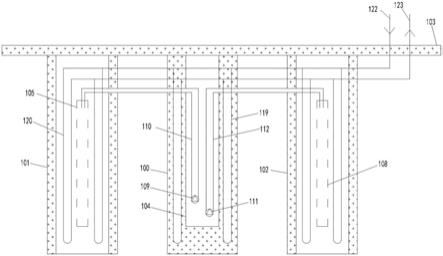

29.图1为本实用新型的结构示意图;

30.图2为本实用新型的俯视截面示意图;

31.图3为本实用新型中第一/第二换热耦合器的剖视示意图;

32.图4为本实用新型中的换热管剖视示意图;

33.图5为本实用新型的另一种实施方式示意图;

34.附图中,100为第一井室,101为第二井室,102为第三井室,103为土壤保温层,104为井筒,105为第一换热耦合器,106为环形空间,107为第一布流孔组,108为第二换热耦合器,109为第一抽送泵,110为第一抽送管道,111为第二抽送泵,112为第二抽送管道,113为抽送泵,114为抽送主管,115为第一分管,116为第二分管,117为第一控制阀,118为第二控制阀,119为第一换热管,120为第二换热管,121为第三换热管,122为进水总管,123为出水总管,124为第一换热分区隔档,125为第二换热分区隔档,126为级配砂石,127为石英砂层,128为阀门。

具体实施方式

35.为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例的附图,对本实用新型实施例的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于所描述的本实用新型的实施例,本领域普通技术人员在无需创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

36.参见图1—5示出本技术结构示意图,一种高效闭式地热井装置,至少包括处于地面0.5米以下的第一井室100、第二井室101、第三井室102,第一井室100、第二井室101、第三井室102向地面以下延伸500m,井室深度还可以根据使用进行调整;第一井室100分布于第二井室101、第三井室102之间,即第二井室101、第三井室102分处于第一井室100的左侧、右侧,当然在第一井室100的前后侧也可以布置第四井室、第五井室,井室数量的设置,根据整个地井装置的需要来布置。本技术附图中,只示出了在第一井室100两侧分布了两个井室,以作为实施方式;在井室上方与地面之间形成0.5米以下的土壤保温层103,以对井室形成保温。

37.本技术中,在第一井室100内布置有井筒104,井筒104处于第一井室100内沿着第一井室100的深度方向进行布置,井筒104也可以用于接收地面设备排入的低温液体或高温液体,进行储能,以备使用。

38.第二井室101内布置有第一换热耦合器105,第一换热耦合器105处于第二井室101内沿着第二井室101的深度方向进行布置;第一换热耦合器105的长度不超过第二井室101的深度;第一换热耦合器105上分布有连通第二井室101内侧与第一换热耦合器105外侧之间所形成环形空间106的第一布流孔组107;第一布流孔组包括沿着地面以下第一换热耦合器长度方向布置的若干布流孔组,每个布流孔组中包括若干间隔交错布置在第一换热耦合器上,呈环形分布的微孔,这样第一换热耦合器105内的液体能够通过第一布流孔组107流入到相应位置的环形空间中进行分布。

39.第三井室102内布置有第二换热耦合器108,第二换热耦合器108处于第三井室102内沿着第三井室102的深度方向进行布置;第二换热耦合器108的长度不超过第三井室102的深度;第二换热耦合器108上分布有连通第三井室102内侧与第二换热耦合器108外侧之间所形成环形空间的第二布流孔组,第二换热耦合器108内的液体能够通过第二布流孔组流入到相应位置的环形空间中。

40.第一布流孔组布置在处于地面以下的第一换热耦合器105段上,第一布流孔组由间隔的若干沿着第一换热耦合器105径向布置的通孔构成。即第一换热耦合器105上从上到下分布于多组布流孔组,布流孔组中径向通孔沿着第一换热耦合器105环绕分布。

41.第二布流孔组布置在处于地面以下的第二换热耦合器108段上,第二布流孔组由间隔的若干沿着第二换热耦合器108径向布置的径向通孔构成。第二布流孔组的布置方式与第一布流孔组的布置方式可以采用相同设置,在此不多赘述。

42.本技术中的第一换热耦合器105、第二换热耦合器108可以为下端封闭的筒状结构,即在换热耦合器内部形成液体的流动空间。

43.本技术中,在井筒104内布置有将井筒104内的液体分别抽送到第一换热耦合器105内、第二换热耦合器108内的抽送系统,抽送系统可以根据需要调控抽水流量和流速,保证循环流畅平衡;抽送系统可以采用两种方式来实现,一种是共用方式,另一种是独立方式。

44.其中,共用方式的抽送系统,如图1中示出,包括第一抽送泵109、第一抽送管道110、第二抽送泵111、第二抽送管道112;第一抽送管道110的一端与第一抽送泵109连通,另一端与第一换热耦合器105内部形成连通,第一抽送泵109负责将第一井室100内的液体经过第一抽送管道110抽送到第一换热耦合器105内;即井筒104内的液体可以通过第一抽送泵109的抽送,经过第一抽送管道110进入第一换热耦合器105内进行分布。而第二抽送管道112的一端与第二抽送泵111连通,另一端与第二换热耦合器108内部形成连通,第二抽送泵111负责将第一井室100内的液体经过第二抽送管道112抽送到第二换热耦合器108内。即井筒104内的液体可以通过第二抽送泵111的抽送,经过第二抽送管道112抽送到第二换热耦合器108内进行分布;此种方式可以两个抽送泵之间相互不干扰,抽送系统运行稳定。

45.其中,独立方式的抽送系统,如图5中示出,包括抽送泵113、抽送主管114、第一分管115、第二分管116,以及安装于第一分管115上的第一控制阀117,安装于第二分管116上的第二控制阀118;第一分管115的一端与抽送主管114连通,另一端与第一换热耦合器105内部形成连通;第二分管116的一端与抽送主管114连通,另一端与第二换热耦合器108内部形成连通;抽送主管114与抽送泵的出口形成连通。当需要向第一换热耦合器105内抽送液体时,第二控制阀118处于关闭状态,第一控制阀117开启,抽送泵启动,井筒104内的液体依

次经过抽送主管114、第一分管115进入第一换热耦合器105内;而当需要向第二换热耦合器108内抽送液体时,第一控制阀117处于开启状态,第二控制阀118关闭,启动抽送泵,井筒104内的液体依次经过抽送主管114、第二分管116进入第二换热耦合器108内。而当需要同时向两个换热耦合器内输送液体时,则同时打开第一控制阀117、第二控制阀118,井筒104内的液体即可在抽送泵的输送下分别同时进入第一换热耦合器105、第二换热耦合器108内进行分布;此种方式,使用灵活。

46.本技术实施中,在第一井室100内与井筒104外侧之间至少布置有一个u形状的第一换热管119;第一换热管119沿着第一井室100内的深度方向进行布置,第一换热管119的长度不超过第一井室100的深度;通过第一换热管119的布置,能够将第一井室100内液体热能与第一换热管119内的流体进行热交换。

47.本技术实施中,在第二井室101内侧与第一换热耦合器105外侧之间所形成环形空间内至少布置有一个u形状的第二换热管120;第二换热管120的长度不超过第二井室101的深度,第二换热管120沿着第二井室101内的深度方向进行布置;同样,通过第二换热管120的布置,能够将第二井室101内液体热能与第二换热管120内的流体进行热交换。

48.本技术实施中,在第三井室102内侧与第二换热耦合器108外侧之间所形成环形空间内至少布置有一个u形状的第三换热管121;第三换热管121沿着第三井室102内的深度方向进行布置;同样,通过第三换热管121的布置,能够将第三井室102内液体热能与第三换热管121内的流体进行热交换。

49.本技术实施中,为了获得更大的热交换面积,换热管选用双壁波纹金属管,即换热管的外壁、内壁均为波纹状,通过波纹状的布置和管内扰流,以增加换热面积和金属管的换热系数,最大化的对井室内的液体热能进行热交换,提升井筒104内的液体热能利用率。

50.以及与第一换热管119、第二换热管120、第三换热管121形成并联式连通的进水总管122、出水总管123,进水总管、出水总管延伸到地面,与热能设备的进口、出口进行连通。

51.本技术实施中,在第二井室101内侧与第一换热耦合器105外侧之间所形成环形空间内间隔布置有三个第二换热管120,在第一换热耦合器105外固定设置有将相邻第二换热管120隔开的三个均匀布置的第一换热分区隔档124,三个第一换热分区隔档124沿着第一换热耦合器105的长度方向进行布置,并朝向第二井室101内壁作延伸。通过第一换热分区隔档124的布置,能够使从第一换热耦合器105内流入到环形空间内的液体均匀分布,且尽量减少相邻换热分区隔档之间的液体波动,而影响相邻第二换热管120之间的换热。

52.同样,在第三井室102内侧与第二换热耦合器108外侧之间所形成环形空间内间隔布置有三个第三换热管121,在第二换热耦合器108外固定设置有将相邻第三换热管121隔开的三个均匀布置的第二换热分区隔档125,三个第二换热分区隔档125沿着第二换热耦合器108的长度方向进行布置,并朝向第三井室102内壁作延伸。第二换热分区隔档125的布置与第一换热分区隔档124的布置作用相同,在此不多赘述。本技术中,换热分区隔档的主要目的是为了提高换热耦合器的取热、释热功率,避免了传统换热管易出现“热短路”、“热堆积”等问题。

53.本技术实施中,第一井室100内侧与井筒104外之间填充有级配砂石126。级配砂石由各种不同粒径的砂石、鹅卵石、石英砂等组成,用来调节渗透层的孔隙率。如从第一井室100内侧向井筒104外侧砂石的粒径逐渐较小,在井筒104上分布有渗透孔,以连通井筒104

内部与外部,井筒104外部的液体能够通过渗透孔流入井筒104内,第一井室100外的液体通过级配砂石能够进行过滤,最终也能够进入井筒104内,以此对抽送泵及管壁形成保护。

54.本技术实施中,在第二井室101、第三井室102内侧分别形成石英砂层127,石英砂层的厚度不超过各自井室口径的一半,通过石英砂层的设置,一是能够对井室内壁形成防固,另外井室内的液体可以向外进行渗透调节,三是可以对地下水起到过滤作用。

55.本技术实施中,还可以在第一换热管、第二换热管、第三换热管的进出口端分别安装阀门128,通过阀门的切换,以控制进水总管流经某个或两个或所有井室内的换热管数量,以与地面上供能设备需求负荷进行合理匹配,实现灵活性运营。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1