基于多目标监控主动抗扰源网末端协同自趋优供热调控方法与流程

1.本发明属于集中供热控制技术领域,涉及集中供热系统一次网二次网源网末端不同层级控制单元的控制,特别涉及一种基于多目标监控主动抗扰源网末端协同自趋优供热调控方法。

背景技术:

2.在我国的北方地区,集中供热是最常见的供热形式。“按需供热”是保证用户热需求,同时实现显著节能减排的基本路径。集中供热由于存在较大的系统热惯性、建筑热惰性,以及用户用热模式的时变性,导致系统瞬态调节响应能力有限,实际的供热过程均存在不同程度的供需不匹配及能源浪费。

3.据统计,我国北方供暖面积超200亿平米,目前平均能耗每平米约15kg标煤,理论上可以达到5kg标煤,节能空间很大。全国建筑碳排放占总排放比例高达22%,北方供暖排碳占建筑排放的25%。因此,基于目标能耗管控的集中供热系统“按需供热”的运行调节,对于实现双碳目标背景下建筑领域清洁高效供热具有重要意义。

4.近年来,随着物联网技术的应用、自控技术的发展,集中供热系统的自动化、信息化、智能化水平得到普遍提升。随着智能网联技术的发展,不同层级的信息化供热管控平台的搭建、主要热力设备及系统部件精细管控性能的提高,以及人工智能、大数据加持下不同层级控制单元负荷预测及系统调节模型精度的提高,为集中供热系统协调统筹优化运行实现“按需供热”的精细管控提供了可能。

5.传统集中供热系统由于装备及技术的落后无法实现供热信息的精准计量与控制,造成能源的很大浪费。近年来,随着智能网联技术的发展,不同层级的信息化供热管控平台的搭建,以及主要热力设备及系统部件精细管控性能的提高,为集中供热系统协调统筹优化运行提供了可能。

6.按需精准供热是保证用户供热舒适度,同时实现显著节能减排的基本路径。基于信息与能量系统深度耦合的智慧热网,充分发挥其智能调控功能,可很好地满足用户多种用热需求,同时避免过度供热引起的能源浪费。

7.实际供热过程中,满足用户需求是目标,室温达标是基本,按需供给负荷是前提和保障。因此,集中供热系统运行调度策略与管控系统及方法,对于满足用用户热需要,最大程度的节能减排具有重要的意义。

8.集中供热系统通常包括多种类型用户,用热规律存在较大差异,即使相同用户类型其用热需求也并不完全相同。实际运行过程中,用户末端均不同程度存在实际需求的时变性及行为的随机性、系统内外存在诸多热扰的不确性。

9.传统的热网系统供热调度及控制,大多根据经验与历史运行,根据人员的经验和热用户的反馈对热源或热力站的调节,通过室外温度进行简单计算得到当前供热参数如供水温度目标值,“怎么调、何时调”大多凭经验。实际运行过程中,通常室温波动范围较大,更无法顾及末端用户的实际需求及其时变性,很难做到“按需供热”,不可避免地出现供热不

(cn110836415a),提出对末端用户的温度信息进行采集和分析,改变行业传统通过经验调节供热温度的方式,明确用户的实时温度需求,从而实现整个供暖系统的智能化控制和政府供热办及热力公司的智能可视化管理、调控工作,避免出现末端用户室温过低、投诉不断,供暖室温过高、舒适度不好、开窗放热,能源浪费严重的情况。

17.发明专利《基于模型预测控制的建筑物温度控制方法及系统》(cn110878959 b),基于模型预测控制mpc(model predictive control)进行二次侧供水温度调节,并且在预测控制中加入了对干扰的预测,并对即将到来的环境温度变化做出补偿。采集建筑物室内实时温度并发送给mpc控制器,以使室内温度更加稳定,提高用户舒适度,显著降低能耗。

18.专利《一种基于环境参数补偿的实时供热负荷控制方法》(cn107842908 b),基于时间序列的供热负荷预报方法预报供热系统负荷,采用预测控制对供热系统进行负荷控制,并设计前馈补偿回路消除环境参数波动对供热的影响。

19.发明专利《一种集成管网分级与智能控制的区域供热系统及改造方法》(cn112013453 a),针对供热系统水力不平衡和过度供热的现象,对于既有热力管网进行多层分级改造,采用高性能的动态压差平衡电动调节装置,耦合智能控制技术,实现控制单元环内压力无关的流量控制及负荷调节,为实现供热系统的分时分区分温精细管控、最大程度地节能并满足用户多种用热需求提供硬件基础。

20.发明专利《适用于学校区域供热系统的分时分区互补间歇供暖方法》 (cn112097315 a),提出了一种供热系统超低负荷安全稳定的高效节能运行模式。利用不同类型用户需求负荷在时间和空间上的互补及其智能管控,充分考虑热力系统热惯性、建筑热惯性(热惰性、储热特性),可以在保证系统安全和供热质量的前提下,实现建筑的超低负荷供热,同时保证能源中心运行负荷的基本稳定,有利于一次网主要设备锅炉、水泵等的安全稳定运行。

21.通常集中供热系统末端用户用热的规律及其对负荷、室温的需求并不完全相同。众多研究与实践表明,即使建筑结构相同,室温相同,不同用户感觉的热舒适性也不完全相同;不同供暖末端类型,人们感觉舒适的室温也不同。

22.采用地板辐射供暖时,人们有“足热头寒”的舒适感。建筑构造相同,同样舒适条件下,低温热水地板辐射采暖的室内设计温度比对流散热器采暖的室内设计温度低 2-3℃。有文献研究,正确、科学的用能行为带来的节能潜力约为5%-20%。建筑物内如采用风机盘管,通常数量非常多,位置分散,经常出现无人房间或区域风机盘管仍在运行浪费大量能耗的情况。

23.集中供热系统实际调节过程中,用户室温的调节由于惯性瞬态调节能力有限,对室温的调节作用主要体现在较长时间的历史累积影响,适宜长周期控制,而不宜短时间频繁调节。

24.天津市四步节能技术标准,按照1981年的能耗设计标准将居住建筑的采暖能耗降低75%作为节能目标,建筑物耗热量指标为按楼层数不同其范围为12.0w/

㎡‑

8.9w/

ꢀ㎡

。相关理论与实践表明,主动节能技术和被动节能技术相结合,实施精细管控,采暖能耗可大辐降低,可达每平米5kg标煤。

25.综上,集中供热系统通常包括多种类型用户,用热规律存在较大差异,即使相同用户类型其用热需求也并不完全相同。实际运行过程中,用户末端均不同程度存在实际需求

的时变性及行为的随机性、系统内外存在诸多热扰的不确性。集中供热系统实际运行过程中,以用户需求为中心,如何考虑不同层级控制单元的各种确定性与不确定性进行整体调度和调节,尽可能时间尺度和空间尺度足够小的精细管控,对于保证用户热舒适同时最大程度的节能减排具有重要的意义。

26.中国科学院韩京清教授提出的新型控制方法主动抗扰控制技术已在多种领域得到应有,包括:航空航天、信号处理、电工化工、军工武器、机械加工等等。韩京清教授于1981年发表的论文“线性系统的结构与反馈系统计算”提出了反馈控制系统的标准型,为研发自抗扰控制技术奠定了基础;1989年发表的论文“控制理论—模型论还是控制论”,提出了不依赖于数学模型的“控制论”方法;2002年发表的论文“从pid 技术到“自抗扰控制”技术”从传统pid原理、特点出发,详细阐述了自抗扰控制技术的基本思想。

27.主动抗扰控制运用“控制论”的方法,不完全依靠系统的数学模型,而是靠期望轨迹和实际轨迹的误差大小和方向来实施,是一种靠过程误差来消除误差的方法。

28.发明专利《一种基于主动抗扰的自适应终端动态滑模控制方法》,仅根据被控对象的输入输出信息,实时估计系统的状态及总扰动,并通过控制规律对总扰动进行补偿。可以提高控制精度,确保被控对象在有限时间内收敛到平衡点。

29.发明专利《自学习的前馈和主动抗扰反馈结合的vvt控制方法》,包括前馈控制、主动抗扰反馈控制和自学习修正。可以提高控制目标的响应速度,以及对发动机运行环境变化和状态变化的适应能力。其主要思想是利用vvt(varialble valve timing)模型对系统的行为进行预测,进行前馈控制;利用主动抗扰的反馈控制对系统中vvt 模型无法预测的扰动进行观测,进行反馈控制;利用自学习修正的方法,根据vvt 系统的控制信号与实际响应的关系修正前馈模型,以不断提高前馈控制器的控制能力,减少对反馈控制的依赖,能够有效提高vvt系统响应、精度并减少能耗。

30.集中供热系统的运行过程中,通常以最不利末端用户能维持达标室温、减少投诉为目标。现有技术较多关注热源与热力站的调节及其之间的供需平衡,很少考虑用户末端的实际需求动态特性及其与热力站之间的供需平衡。

31.实际供热系统运行过程中,供暖初期比较关注用户末端的调节,以保证最不利末端用户能维持达标室温;系统运行基本稳定后,大多凭经验将天气变化作为热扰,调节热源侧及热力站的运行参数,以维持热源与热力站的供需平衡。这种调节方式,可以减少因天气变化引起的室内温度波动及过度供热。有研究表明,节能率可达到 10-15%。

32.集中供热系统实际运行和设计参数有很大不同。建筑用途、散热形式、人员行为等方面的差异,均可表现对末端室温及用户热舒适感觉反馈的不同。例如,通常地板采暖相比挂片式散热器,室温可以稍低,且热舒适性好。

[0033]“按需供热”是集中供热系统保证用户供热舒适度,同时实现显著节能减排的基本路径。“按需供热”的调控包括两方面,一是末端用户用热需求并不完全相同,且存在不同程度的时变性;二是实际供热过程中存在的诸多热扰及不确性;三是调节过程中由于惯性瞬态调节能力的有限性。因此,集中供热系统实际运行过程中,以用户需求为中心,如何考虑不同层级控制单元的各种确定性与不确定性进行整体调度和调节,尽可能时间尺度和空间尺度足够小的精细管控,对于保证用户热舒适同时最大程度的节能减排具有重要的意义。

[0034]

综上,针对集中供热系统调控的这些特点及现有技术的不足,为了满足用户的实

际需求,提高集中供热系统不同层级单元负荷管控的响应速度,以及对运行过程中各种热扰动及运行环境和状态变化的适应能力,本发明提出了一种基于多目标监控主动抗扰源网末端协同自趋优供热调控方法。

技术实现要素:

[0035]

本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种基于多目标监控主动抗扰源网末端协同自趋优供热调控方法,深化信息与能量系统的耦合,解耦各种可控要素,充分考虑实际运行过程中的内外热扰及不确定性,基于负荷预测模型和控制参数模型,多目标(负荷、室温、末端反馈)监控、主动抗扰(不确定性实时表征、周期调节及补偿)、源网末端协同(不同层级控制单元逐级反馈调节)、自学习自趋优(机理与数据混合驱动模型的周期性校对),可以更好地兼顾系统惯性、建筑热惰性、末端用户需求及其时变性,有利于实现时间尺度空间尺度足够小的“按需供热”,可满足用户热舒适需求同时,最大程度地避免过度供热导致的能源浪费。

[0036]

本发明解决其技术问题是通过以下技术方案实现的:

[0037]

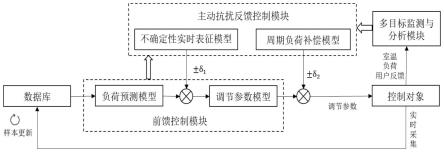

一种基于多目标监控主动抗扰源网末端协同自趋优供热调控方法,其特征在于:所述调控方法采用的调控系统包括控制单元、多目标监测与分析模块、主动抗扰反馈控制模块、前馈控制模块及数据库,所述控制单元实时采集数据并传输至数据库,所述数据库连接至所述前馈控制模块,所述前馈控制模块分别连接至所述主动抗扰反馈控制模块及控制模块,所述控制单元将室温、负荷及用户反馈传输给多目标监测与分析模块,所述多目标监测与分析模块连接至主动抗扰反馈控制模块,所述主动抗扰反馈控制模块进行参数补偿后反馈至控制单元,所述控制单元包括能源中心、换热站及末端用户;

[0038]

所述调控系统的调控方法步骤为:

[0039]

1)数据采集:控制单元实时采集能源中心、换热站及末端用户的数据并传输至数据库,数据库将更新数据传输至前馈控制模块进行前馈控制;

[0040]

2)前馈控制:

[0041]

(a)负荷预测:结合具体场景,根据气象因素和用户实际需要及其时变性,给出不同层级控制单元足够小偏差范围内的需求负荷预报,需求负荷预报包括未来一段时间的能源中心低区逐日负荷、高区逐日负荷、低区热力入口的逐日负荷,以及能源中心的逐日燃气量,结合末端用户的用热规律、系统惯性、建筑热惰性,将控制单元的逐日负荷分配在相应的控制周期、调节时间点期间,得到相应时刻的目标负荷;

[0042]

(b)调节参数:结合具体场景和水力、负荷等约束条件,将目标负荷转换成提前对系统做出响应的质调节、量调节参数,包括末端阀位、楼宇热力入口阀位、热力站或锅炉出水温度、水泵频率;

[0043]

3)主动抗扰及反馈控制:

[0044]

(a)不确定性实时表征:针对不同层级控制单元,实际运行过程中负荷预测及调节参数无法预测的各种短期扰动,包括系统参数临时变化、人员行为,基于数据驱动采用回归分析或神经网络算法实时估计系统的状态及总扰动,并实时调整不同层级控制单元的目标负荷及调节参数;

[0045]

(b)周期性负荷补偿:结合实际场景,基于系统惯性、建筑热惰性、人员用热模式惯

性,对实际运行监控的目标负荷进行惯性作用时域的周期性负荷补偿;

[0046]

4)自学习修正:在实际供热运行过程中,加入新的样本更新模型标定数据,对前馈控制模块中的模型参数进行周期性校对,提高前馈控制模块的控制能力,减少对反馈控制的依赖,能够有效加快供热系统对调节的响应速度及准确性,实现精细管控;

[0047]

5)多目标监测与分析:多目标监测与分析模块与控制单元相连接进行监测与分析,监测的目标参数包括室温、负荷以及用户反馈,监测的目标参数与目标值进行比较,进入诊断与分析,若处于设定范围,则进入主动抗扰反馈控制模块;若超出限值,则进行预警和维修提示。

[0048]

而且,所述多目标监测与分析模块实现智能调控的具体步骤为:

[0049]

1)与控制单元相连接的目标负荷预测,根据未来时刻的天气因素与用户需求,给出不同层级控制单元未来时刻(包括逐时和逐日)的需求负荷;

[0050]

2)考虑供热建筑热惰性,若未来7-10天预警出现极端天气时提前3-5天调整日负荷,将上述1)预测的极端天气峰谷负荷按一定比例分配到前3-5天的目标日负荷;

[0051]

3)按照不同层级控制单元每天不同时段的用热模式特征,确定参数调节时刻,并将目标日负荷分配在每天的不同时段;

[0052]

4)调节参数,将上述1)确定的每天相应时段的目标负荷,转化成可调参数,包括能源中心锅炉出水温度、热力入口阀位;

[0053]

4)控制单元参照上述2)确定的调节参数手动或自动运行;

[0054]

5)与控制单元相连接的多目标监测与分析模块,实时监测室温、负荷、用户反馈,并周期性比较系统实际运行值与目标值,提前对未来时刻的调节参数做出相应的调整。

[0055]

而且,所述控制单元源网末端协同逐级反馈调节的具体步骤为:

[0056]

1)针对指定换热站,优先考虑换热站内部的负荷分配及部分末端用户的调节,若该换热站管辖的末端用户侧反馈及报修数量占比较少且负荷变化较小,未超出设定控制范围(10-30%),则仅考虑换热站内部的负荷分配及部分末端用户的调节;

[0057]

2)若上述1)中末端用户侧反馈及报修数量占比较多且负荷变化较大,超出设定控制范围(10-30%),则不仅考虑换热站内部的负荷分配及部分末端用户的调节,且同时考虑该换热站的负荷调整及参数调节;

[0058]

3)针对能源中心(热源侧),若该能源中心管辖的用户侧反馈及报修的换热站数量占比较少且负荷变化较小(10-30%),则不仅考虑上述2)的调节,且同时考虑各换热站间的负荷分配及部分楼宇热力入口的调节;

[0059]

4)若上述3)中用户侧反馈及报修的热力入口数量占比较多且负荷变化较大,超出设定控制范围(10-30%),则不仅考虑上述3)的调节,且同时换热站数内部的负荷分配及部分末端用户的调节,且同时考虑能源中心(热源侧)的负荷调整及参数调节(5-15%)。

[0060]

本发明的优点和有益效果为:

[0061]

1、本发明提出的一种基于多目标监控主动抗扰源网末端协同自趋优供热调控方法,不同层级控制单元的负荷及末端室温、用户反馈多目标参数监控,结合数据分析、物理信息融合,可以更好地兼顾末端用户需求及其差异性、时变性,满足用户热舒适需求同时,最大程度地避免过度供热。

[0062]

2、本发明基于不同层级控制单元基础模型的前馈控制,包括负荷预测模型和调节

参数模型,对控制单元的行为进行预测,进行前馈控制,集中供热系统由于热惯性的原因,基于末端监测目标参数的瞬态调节能力受限,对不同层级控制单元调节的响应规律不同,基于负荷预测及响应规律提前做调节,可以保证建筑物室内温度目标值及人的热舒适感觉或物的用热需求。

[0063]

3、本发明对实际运行过程中不同层级控制单元基础模型无法预测的扰动及不确定性进行观测,结合数据驱动实时估计系统的运行状态及总扰动,进行反馈控制,并考虑惯性作用时域对实际运行进行周期调节及负荷补偿。可以更好地兼顾末端用户的用热规律、系统惯性和建筑热惰性,结合具体场景,实现时间尺度空间尺度足够小的分时分区分温“按需供热”。

[0064]

4、本发明利用自学习修正,根据系统控制信号与实际响应的关系修正前馈控制模块,机理与数据混合驱动,可以不断提高前馈控制模块的控制能力,减少对反馈控制的依赖,能够有效加快供热系统对调节的响应速度及准确性,更好地实现精细管控。

[0065]

5、本发明源网末端协同的逐级反馈调节系统及方法,结合控制单元负荷及末端室温、用户反馈的实时监测与分析,优先考虑控制单元内部的负荷分配与调整,不同层级控制单元由小到大逐级反馈与调整。结合具体场景和约束条件,可以更好地兼顾不同层级控制单元的调节及响应规律,源网末端协同优化,保证用户热舒适同时,最大程度的节能减排。

[0066]

6、本发明提出的多目标监控智慧供热调控方法,实际供热过程中,末端用户信息全程参与不同层级的管控,关注控制单元的供需动态平衡,可以更好地考虑相同层级不同控制单元用热需要的差异化及个性化。末端用户主动参与供热调节,不再仅仅是被动的用热对象,可以主动反馈自己的个性化需求,并以多种形式参与系统管控。不再仅关注建筑物室内温度,更多关注用户的用热规律及热舒适感觉。

[0067]

7、本发明提出对实际运行过程中的热扰实时估计进行反馈控制并考虑周期补偿的智慧供热调控方法,可以更好地兼顾末端用户的用热规律、系统惯性和建筑热惰性,结合具体场景,实现时间尺度空间尺度足够小的分时分区分温“按需供热”。其中,热扰是指天气变化以外其他不确定性因素引起的系统状态及负荷需求变化。为此,本发明的多目标监测与分析模块中,负荷、室温设定上下限,结合末端用户反馈信息,可有效避免频繁或长期开窗散热、室温过低、冻管、负荷严重超供等现象,满足建筑物室内人或物的用热需求,同时保证系统的安全运行。

[0068]

8、本发明基于智能网联云平台,利用本发明提出的多目标监控主动抗扰源网末端协同自趋优智慧供热调控系统及方法,结合具体场景,可充分考虑不同层级控制单元的各种确定性与不确定性进行整体调度和调节,实现尽可能时间尺度和空间尺度足够小的精细管控,保证用户热舒适同时最大程度节能减排。

[0069]

9、本发明基于智能网联云平台,利用本发明的多目标监控源网末端协同智慧供热调控系统及方法,结合具体场景,不同层级控制单元用户均可以多种形式主动参与系统调节,有利于更好地满足末端用户的个性化差异化用热需求。

[0070]

10、本发明基于智能网联云平台,结合具体场景,利用本发明有利于解耦各种可控要素,可构建不同层级的动稳态平衡新型热力系统,借助多信息融合和智能决策,机理与数据混合驱动,实现自学习自趋优智慧供热。

[0071]

11、本发明基于人工智能与热力系统的深度融合,解耦各种可控要素,适用多种场

景,可考虑分层分级分阶段实施。以控制单元的计量数据如燃气表、热表、水表、电表等信息直接评估节能效果,结合末端室温信息及用户热舒适性评估供热智能化的水平。

[0072]

12、本发明充分考虑热力系统热惯性、建筑热惰性,基于负荷预测及控制逻辑,根据天气变化,可自动调节和人工调节相结合,多目标监测及分析,避免超温运行,可以实现热力系统动稳态平衡的运行,同时避免管网出现冻管。因此,该方法可以保证供热系统安全高效运行。

[0073]

13、本发明易于实施,成本可控。利用系统运行既有基础信息平台及管控条件,通过数据挖掘,结合控制单元末端的多目标监测,即可分层分级分阶段实施,显著提升供热水平。供热管网不需要大规模改动,热源、热力站锅炉水泵等主要热力设备不做改动,不涉及土木等改造。

[0074]

14、本发明特别适用于具有复杂用户类型的集中供热系统分时分区分温精细管控,节能效果显著。同样适用于各种场景不同层级控制单元的供热调节,使用范围广泛,可操作性强。

[0075]

15、本发明提出的一种基于多目标监控主动抗扰源网协同自趋优供热调控方法,具用很好的外推性,其结果和方法可以适用于具有相似特征的场景。

附图说明

[0076]

图1为本发明集中供热系统管网示意图;

[0077]

图2为本发明用户入口装置示意图;

[0078]

图3为本发明的基于多目标监控的主动抗扰自趋优调控调控示意图;

[0079]

图4为本发明的基于多目标监控源网末端协同的逐级反馈调节示意图;

[0080]

图5为本发明的实施例供热系统示意图;

[0081]

图6为本发明实施例某热力入口多目标监控的控制逻辑框图;

[0082]

图7为本发明实施例与比较例的阀位变化曲线图;

[0083]

图8为本发明实施例与比较例的日负荷变化曲线图;

[0084]

图9为本发明实施例与比较例的室温日均值变化曲线图;

[0085]

图10为本发明实施例与比较例的室外气温日均值变化曲线图;

[0086]

图11为本发明实施例某高校某能源站低区供暖季负荷比较图(11.1-12.31,61天,2021/2020);

[0087]

图12为本发明实施例某高校某能源站低区单位面积能耗图(2021.11.1-12.31,61 天);

[0088]

图13为本发明实施例某高校某能源站所在区域两个供暖季的日均气温曲线图;

[0089]

图14为本发明实施例34#热力入口运维管控分析图(2021-2022供暖季,逐日负荷);

[0090]

图15为本发明实施例34#热力入口运维管控分析图(2021-2022供暖季,累计负荷)。

[0091]

附图标记说明

[0092]

1-锅炉;2-温度传感器;3-水泵;4-流量计;5-热量表;6-控制器;7-通讯模块; 8-温度采集模块;9-建筑群;10-气象模块、11-电动调节阀。

具体实施方式

[0093]

下面通过具体实施例对本发明作进一步详述,以下实施例只是描述性的,不是限定性的,不能以此限定本发明的保护范围。

[0094]

集中供热系统包括热源、热网及热用户,如图1,锅炉1及锅炉上连接的供水管及回水管,所述供水管上依次连接有温度传感器2、流量计4及建筑群9,所述回水管上依次连接有温度传感器、水泵3及建筑群9,所述供水管及回水管上的温度传感器均连接至热量表5,所述热量表分别连接至控制器6及流量计4,所述控制器连接至通讯模块7,所述通讯模块无线连接至外部监控平台,所述通讯模块连接有气象模块10,所述建筑群内设置有温度采集模块8,所述温度采集模块无线连接至所述控制器。

[0095]

如图2所示,供水管路上设置有流量计及温度传感器,回水管路上设置有电动调节阀11及温度传感器,所述电动调节阀连接至控制器,所述流量计连接至热量表,所述温度传感器均连接至热量表,所述热量表连接至控制器,所述控制器连接至通讯模块,所述通讯模块无线连接至外部监控平台。

[0096]

本发明依靠安装在不同层级控制单元,包括能源中心(热源侧)、换热站(热力入口)或末端用户供回水管道上的热量表、流量传感器、供水温度传感器、控制器,以及装在热用户室内的室温传感器等来实施。通过将这些数据同步传输至上位机并保存在数据库,包括所在区域的气象信息。

[0097]

将本发明的方法应用于图5所示的某高校某能源站的集中供热系统中。图5a) 为能源中心示意图,图5b)为低区供热管网示意图。该供热系统供热面积总计 267975m2,包括高区和低区,分别为不同的建筑区域供热。其中,低区供热面积 240538m2,4台燃气锅炉直供19栋独立建筑,包括科研办公楼、实验厂房、学生宿舍、教学楼、食堂等多种类型的众多用户。需要说明下:实施例高区、低区分别有计量热表,共用一块燃气表;低区部分入口实施在线管控,部分入口采用传统的线下调节;高区供热面积总计为35814m2,用户主要为大型实验室,挂片式散热器。该供热系统源网末端均安装与监控平台连接的通讯模块,本发明所涉及的实际运行数据均由能源中心、用户末端的数据采集模块获得,如图1、图2所示。下面主要以该能源站低区及几个典型热力入口为例,说明本专利技术的具体实施方式和有益效果。

[0098]

如图3所示,一种基于多目标监控主动抗扰源网末端协同自趋优供热调控方法,其创新之处在于:所述调控方法采用的调控系统包括控制单元、多目标监测与分析模块、主动抗扰反馈控制模块、前馈控制模块及数据库,所述控制单元实时采集数据并传输至数据库,所述数据库连接至所述前馈控制模块,所述前馈控制模块分别连接至所述主动抗扰反馈控制模块及控制模块,所述控制单元将室温、负荷及用户反馈传输给多目标监测与分析模块,所述多目标监测与分析模块连接至主动抗扰反馈控制模块,所述主动抗扰反馈控制模块进行参数补偿后反馈至控制单元,所述控制单元包括能源中心、换热站及末端用户;

[0099]

所述调控系统的调控方法步骤为:

[0100]

1)数据采集:控制单元实时采集能源中心、换热站及末端用户的数据并传输至数据库,数据库将更新数据传输至前馈控制模块进行前馈控制;

[0101]

2)前馈控制:

[0102]

(a)负荷预测:结合具体场景,根据气象因素和用户实际需要及其时变性,给出不

同层级控制单元足够小偏差范围内的需求负荷预报,需求负荷预报包括未来一段时间(3天-10天)的能源中心低区逐日负荷、高区逐日负荷、低区热力入口的逐日负荷,以及能源中心的逐日燃气量,结合末端用户的用热规律、系统惯性、建筑热惰性,将控制单元的逐日负荷分配在相应的控制周期、调节时间点期间,得到相应时刻的目标负荷;

[0103]

(b)调节参数:结合具体场景和水力、负荷等约束条件,将目标负荷转换成提前对系统做出响应的质调节、量调节参数,包括末端阀位、楼宇热力入口阀位、热力站或锅炉出水温度、水泵频率;根据上述(a)给出的控制单元的目标负荷,根据满足所有末端用户的水力约束条件,给出能源中心低区的供水温度(锅炉出水温度),以及热力入口的阀位参数;

[0104]

3)主动抗扰及反馈控制:

[0105]

(a)不确定性实时表征:针对不同层级控制单元,实际运行过程中负荷预测及调节参数无法预测的各种短期扰动,包括系统参数临时变化、人员行为,基于数据驱动采用回归分析或神经网络算法实时估计系统的状态及总扰动,并实时调整不同层级控制单元的目标负荷及调节参数;针对上述1)中预报的未来3-10天的目标负荷与调节参数,基于所有历史样本确定扰动时长,利用前7-21天的实际热网数据与模型值的偏差分析,估算未来预报周期模型预测值的总扰动,并对模型值进行动态修订,输出用于设定系统运行监控的目标值;

[0106]

(b)周期性负荷补偿:结合实际场景,基于系统惯性、建筑热惰性、人员用热模式惯性,对实际运行监控的目标负荷进行惯性作用时域的周期性负荷补偿;针对能源中心,设定3-7天,周期性比较监控参数的实际值与设定的目标值,并设定偏差范围,进行周期性负荷补偿;针对热力入口,设定3-6小时、24-72小时,周期性比较监控参数的实际值与设定的目标值,并设定偏差范围,进行周期性负荷补偿;

[0107]

4)自学习修正:在实际供热运行过程中,加入新的样本更新模型标定数据,对前馈控制模块中的模型参数进行周期性校对,提高前馈控制模块的控制能力,减少对反馈控制的依赖,能够有效加快供热系统对调节的响应速度及准确性,实现精细管控;在实际供热运行过程中,针对前馈控制模块中的低区负荷模型、锅炉出水温度模型、热力入口阀位模型,周期性进行模型参数的校对与标定,以提高负荷预测模型和调节参数模型的准确性;

[0108]

5)多目标监测与分析:多目标监测与分析模块与控制单元相连接进行监测与分析,监测的目标参数包括室温、负荷以及用户反馈,监测的目标参数与目标值进行比较,进入诊断与分析,若处于设定范围,则进入主动抗扰反馈控制模块;若超出限值,则进行预警和维修提示。

[0109]

多目标监测与分析模块实现智能调控的具体步骤为:

[0110]

1)与控制单元相连接的目标负荷预测,根据未来时刻的天气因素与用户需求,给出不同层级控制单元未来时刻(包括逐时和逐日)的需求负荷;

[0111]

2)考虑供热建筑热惰性,若未来7-10天预警出现极端天气时提前3-5天调整日负荷,将上述1)预测的极端天气峰谷负荷按一定比例分配到前3-5天的目标日负荷;

[0112]

3)按照不同层级控制单元每天不同时段的用热模式特征,确定参数调节时刻,并将目标日负荷分配在每天的不同时段;

[0113]

4)调节参数,将上述1)确定的每天相应时段的目标负荷,转化成可调参数,包括能源中心锅炉出水温度、热力入口阀位;

[0114]

4)控制单元参照上述2)确定的调节参数手动或自动运行;

7~图10、表1、表2。图7a)~7d)分别为34#~37#入口的阀位变化曲线图;图8a) ~d)分别为34#~37#入口的日负荷变化曲线图;图9a)~d)分别为34#~37#入口的室温日均值变化曲线图;

[0131]

实施例是基于模型的调节,包括自动调节和定期手动调节;比较例采用传统的调节方式。通常,用户侧热力入口传统的调节方式,仅在供热初期凭人工经验设置好阀位,后期无报修基本就不再调整。可见,与采用传统调节方式的比较例相比较,实施例满足室内温度需求同时负荷显著减低,考虑气温因素后负荷降低率为 22.47%-36.48%。

[0132]

需要说明下,图7横坐标时间为实际运行参数采集的时间序列号,每6分钟采集一次;图8~图10横坐标时间单位为日,即24小时。对2021-2022供暖季与2020-2021 供暖季供暖季不同时间尺度能耗降低率比较,考虑到2020-2021年供暖季与2021-2022 年供暖季室外温度的影响,依照《民用建筑能耗标准》(gb/t51161-2016)使用度日法进行气象修正,取18℃为标准参考温度,则采暖度日数按下式计算:

[0133][0134]

上式中,n为采暖天数,ti为某温度(℃)。

[0135]

表1实施例某独立建筑4个热力入口应用本技术方案的效果1(2020-2021供暖季)

[0136][0137]

表2实施例某独立建筑4个热力入口应用本技术方案的效果2(2020-2021供暖季)

[0138][0139]

下面结合图5所示的实施例某高校某能源站包括低区与高区2个供暖季的实际运维管控分析,进一步展示本技术方案的实践应用效果,见表3、表4、图11-图13所示。可见,本实施例与去年同期比较,气温略高于去年,报修次数大幅减少,室温满足热需求。结合系统实际运行及用户需求,适当降低目标室温,采用分时分温分区模型,可很大程度地避免过度供热,显著节能减排。

[0140]

实施例某高校某能源站2021.11.1-12.31运行61天,相比上个供暖季同期,1)平均气温为4.1℃,略高于上年度0.9℃;2)燃气用量减少15.74%,其中低区负荷减少 13.5%;3)不同类型用户热力入口负荷均显著减少,其中食堂负荷减少达50%;4) 末端用户报修单件数大幅减少,供热质量明显提升;5)低区不同用户类型单位面积设计负荷基本相同,但实际运行单位面积负荷相差很大。

[0141]

表3实施例某高校某能源站两个供暖季能耗及报修比较(11.1-12.3161天)

[0142][0143]

表4实施例某高校某能源站低区两个供暖季负荷比较(11.1-12.31,61天)

[0144][0145]

*以目标能耗为核心,部分入口可线上管控,部分入口只能线下调节。

[0146]

下面结合图5所示的实施例34#热力入口为例,以目标能耗管控为核心,结合室温监测,进一步分析2020-2021、2021-2022两个供暖季的运维管控,继续展示本技术方案的有益效果。结合相关规范及实际运行,设定目标室温,结果见表5、表6、图14、15所示。

[0147]

由表5可见,34#热力入口2020-2021供暖季不同供热模式的年负荷,1)与实际年负荷相比较,年负荷模拟值的相对偏差仅为0.7%;2)与实际年负荷相比较,目标值1(供暖季23℃)的相对偏差仅为0.5%;3)与目标值1(供暖季23℃)的年负荷相比较,目标值2(供暖季22℃)室温降低1℃,年负荷比实际负荷降低5.9%;4) 与实际年负荷相比较,分别考虑学期与寒假、工作时段与非工作时段、工作日与非工作日需求目标室温的不同,年负荷显著降低,最高达33.5%。

[0148]

由表6可见,34#热力入口2021-2022供暖季不同供热模式的负荷,1)相比实际负荷,目标负荷均显著降低;2)目标2与目标1相比较,室温降低1℃,负荷相比实际值降低5.7%;3)目标1负荷略低于实际负荷,但如参照目标日负荷运行,更有利于满足用户热舒适;4)考虑工作时段与非工作时段、工作日与非工作日需求室温的不同,负荷显著降低,相比实际负荷,目标3负荷分别减少10.6%、24.6%。

[0149]

综上,实施例不同类型用户热力入口两个供暖季的运维管控及分析,说明本发明技术方案的应用,有利于在同样能耗的水平下,显著提升供热质量,保证用户热舒适。结合系统实际运行及用户需求,适当降低目标室温,采用分时分温分区模型,可很大程度地避免过度供热,显著节能减排。

[0150]

表5实施例34#热力入口负荷(2020.11.18-2021.3.18,117天)

[0151][0152]

表6实施例34#热力入口负荷(2021.11.4-2021.12.31,58天)

[0153]

入口用户类型供暖面积(m2)目标1/实际目标2/实际目标3/实际34#科研办公35100.9670.9100.754

[0154]

上述实施例呈现的本技术方案的具体实施过程及效果,说明了本发明技术方案的特别有益效果:满足用户热需求同时,显著节能减排,且简易可行,易于实施,适用不同场景。

[0155]

综上,针对集中供热领域运行调节领域,本发明提出的一种基于多目标监控主动抗扰源网协同自趋优供热调控方法,适用于分时分区分温精准供热,有利于系统的高效运行,满足用户热需求同时,显著节能减排。本发明提出的一种基于多目标监控主动抗扰源网协同自趋优供热调控方法,其方式和方法可以适用于具有相似特征的场景。本发明的技术方案,基于人工智能与热力系统的融合,集成实用性、适用性、先进性与示范性,对于实现双碳目标背景下建筑领域的低碳高效清洁供热具有重要的意义。

[0156]

尽管为说明目的公开了本发明的实施例和附图,但是本领域的技术人员可以理解:在不脱离本发明及所附权利要求的精神和范围内,各种替换、变化和修改都是可能的,因此,本发明的范围不局限于实施例和附图所公开的内容。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1