燃气灶具的制作方法

本发明涉及燃气用具,具体地,涉及一种燃气灶具。

背景技术:

1、随着社会的发展,燃气灶具作为现代家庭中必备的烹饪器具,用户对其的使用需求也在逐渐提高。

2、市场上的燃气灶包括集成灶和燃气灶。集成灶和燃气灶均包括燃烧器,通过燃烧器燃烧对锅体进行加热。部分集成灶的烟气收集装置距离燃烧器的燃烧头比较近,可以将产生的油烟更好地排走。

3、但现有的无论集成灶和还是燃气灶,均属于敞开式燃烧,燃气与空气燃烧后的烟气会通过燃气灶具与锅底之间的空间直接排放到厨房空间内,距离用户的操作环境比较近,容易对用户造成直接伤害。

技术实现思路

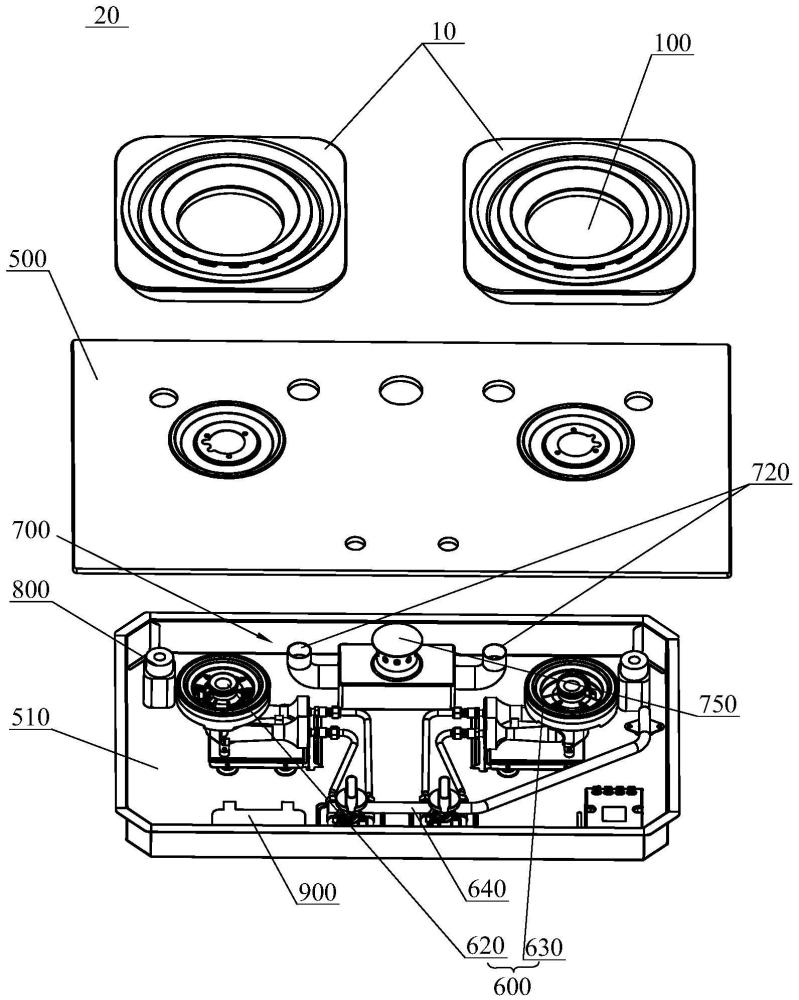

1、为了至少部分地解决现有技术中存在的问题,根据本发明的一个方面,提供一种燃气灶具,其包括面板和燃烧器。燃气灶具还包括:坐在面板上的聚能锅架,聚能锅架围合成燃烧室,燃烧器的燃烧头延伸到燃烧室内,聚能锅架包括位于其顶部的坐锅面和位于其底部的安置面,坐锅面在预定平面内围绕燃烧室连续延伸,安置面与面板的上表面贴合;空气补充组件,空气补充组件与燃烧室连通,用于向燃烧室内补充空气;以及烟气集放组件,烟气集放组件与燃烧室连通,用于排放燃烧室内的烟气,烟气集放组件的排放口位于面板的后部。

2、聚能锅架在使用时,锅体可以放置于聚能锅架上,锅体的底面就位在坐锅面上。在预定平面内连续延伸的坐锅面可以保证聚能锅架的顶部与锅体的底面紧密贴合,锅体可以从上方封盖燃烧室。聚能锅架可以安置在燃气灶具上,安置面可以就坐在燃气灶具的面板的上表面。安置面可以保证聚能锅架的底部与燃气灶具紧密贴合,以从下方封盖燃烧室。这样,在聚能锅架的顶部和底部保证密封效果,形成封闭的燃烧室,防止火焰或烟气从中溢出,避免烫伤用户的情况发生。高温的烟气可以更好地聚集在燃烧室的内部,热量损失较小,升热效率更高。在聚能锅架的顶部和底部被密封而形成密闭的燃烧室的情况下,空气补充组件和烟气集放组件可以保证燃烧室内可以正常燃烧。并且,空气补充组件和烟气集放组件使燃气灶具的进气和排烟的位置更加可控。将烟气集放组件的排放口设置于面板的后部,距离用户较远,可以避免排出的高温烟气烫伤用户的情况发生。并且,经过对烟气集放组件的结构的合理设置,可以使排放口距离厨房内的排风系统(例如烟机)更近,以便于更好地将油烟排到室外。

3、示例性地,聚能锅架内设置有排烟通道和进气通道,排烟通道的进烟口与燃烧室连通且排烟口与烟气集放组件连通,进气通道的进气口与空气补充组件连通且出气口与燃烧室连通;聚能锅架内还设置有热交换器,热交换器热耦合在进气通道与排烟通道之间。排烟通道中高温烟气的热量可以通过热交换器传递给进气通道内的空气,使进入到进气通道中的空气温度升高,得到一定程度的预热。预热后的空气进入到燃烧室参与燃烧,有助于加强燃烧效率,提高火焰温度,升热效率更高。并且,利用燃烧产生的高温烟气来对通入的空气进行预热,对高温烟气进行了再次利用,无需额外耗能即可提高升热效率,节能效果更好。

4、示例性地,聚能锅架包括外盘组件,外盘组件包括:第一盘体;连接至第一盘体的第二盘体,第一盘体和第二盘体合围形成排烟腔,热交换器设置在排烟腔内,排烟腔形成排烟通道的一部分;以及连接在第二盘体的第三盘体,第三盘体和第二盘体合围形成进气腔,进气腔形成进气通道的一部分。本实施例中的聚能锅架,在第一盘体、第二盘体和第三盘体之间可以形成相互独立的排烟腔和进气腔,结构设置更加合理。并且,进气腔和排烟腔均与第二盘体接触,在第二盘体上可以进行一部分的热交换,进一步提升热交换的效率。

5、示例性地,第一盘体位于第二盘体的上方,排烟通道的进烟口和坐锅面均设置在第一盘体上,且坐锅面包围排烟通道的进烟口。燃烧后的高温烟气会向上升,将进烟口位于排烟腔的上方,易于在进烟口处收集高温烟气。高温烟气聚集在聚能锅架的靠近顶部的位置,由于坐锅面围绕燃烧室连续延伸,在聚能锅架顶部形成一定的密封效果,会在聚能锅架的顶部形成较高的气压。高温烟气会通过进烟口进入到气压相对较小的排烟腔内,可以更好地保证高温烟气流入到排烟腔的效率。

6、示例性地,第一盘体包括向上凸出的环形凸筋,环形凸筋的顶部形成坐锅面。由此,可以在第一盘体与锅体之间形成线密封,这样对锅体的平整度和坐锅面的平面度的要求较低,不但可以降低加工成本,而且还可以保证密封效果。而且,在聚能锅架使用时,锅体坐在第一盘体上,向上凸出的环形凸筋的设置可以更好地减少第一盘体与锅体之间的接触面积,减少与锅体的接触面积,减少热量的直接传导。通常情况下,聚能锅架的温度低于燃烧室的温度,聚能锅架与锅体之间的接触面积减少意味着燃烧室与锅体之间的接触面积可以增大,这样可以提高锅体的升热效率。

7、示例性地,聚能锅架的底部设置有至少一圈向下凸出的下凸筋,下凸筋包围燃烧室,下凸筋的底部形成安置面。聚能锅架在使用时,聚能锅架的底部可以与燃气灶具相抵,安置面直接与燃气灶具接触,由此在下凸筋与面板之间形成线接触。下凸筋的设置可以减少聚能锅架与燃气灶具的接触面积,减少热量的传导,避免面板的温度过高。而且,线接触对安置面的平面度的加工精度要求较低,可以在下凸筋与面板形成良好的密封效果。示例性而非限制性地,下凸筋可以设置为内外两层,以进一步提高安置面和燃气灶具之间的密封,保证聚能锅架的聚能效果。

8、示例性地,聚能锅架还包括内盘,内盘连接在外盘组件的面向燃烧室的一侧,内盘的上边缘位于排烟通道的进烟口的上方,且内盘的上边缘在水平面内的投影覆盖排烟通道的进烟口。内盘的设置可以将进烟口与燃烧室进行一定的间隔,避免燃烧室内的高温烟气直接流入到进烟口内。高温烟气会流经内盘,进入到内盘与外盘组件之间的空间内,由于内盘的上边缘在水平面内的投影覆盖排烟通道,因此可以使得高温烟气在内盘的上边缘处转弯后再流至进烟口,这样可以增加高温烟气在该空间内的停留时间。这样,该空间和与之接触的锅体的底面的热交换效率更高,聚能锅架的聚能效果更佳。而且,从上方看内盘的上边缘还可以对进烟口起到遮挡作用,这样在聚能锅架上没有坐锅体的情况下还可以防止异物掉入进烟口内,并且还可以起到一定的美观作用。

9、示例性地,内盘内形成有隔热腔,或者内盘与外盘组件合围形成隔热腔。这样,隔热腔可以更好地对燃烧室起到保温作用,减少燃烧室内的热量损失,进而保证聚能锅架的聚能效果。

10、示例性地,内盘包括:面向燃烧室的内盘内侧壁,内盘内侧壁的下端连接至第二盘体;第一内盘翻边,第一内盘翻边的内缘连接至内盘内侧壁的上端;第二内盘翻边,第二内盘翻边的外缘连接至第一内盘翻边的外缘,第一内盘翻边和第二内盘翻边形成内盘的上边缘;以及内盘外侧壁,内盘外侧壁的上端连接至第二内盘翻边的内缘,且内盘外侧壁的下端连接至第一盘体,内盘外侧壁与内盘内侧壁间隔开。这样,内盘内侧壁、第一内盘翻边、第二内盘翻边以及内盘外侧壁之间的空间对燃烧室起到隔热保温的作用,保证聚能锅架的聚能效果。

11、示例性地,内盘内侧壁和/或内盘外侧壁的至少上部向上且朝向燃烧室的外侧倾斜延伸。这样,可以保证燃烧室由下往上呈外扩型,使燃烧室与锅体之间的接触面积更大,以增加热交换效率。并且,向外且朝向燃烧室的外侧延伸的设置可以对高温烟气起到导向作用,使之可以更好地流向燃烧室的外侧,使外侧同样可以具有较高的温度,保证加热效率。

12、示例性地,烟气集放组件包括:设置在面板下方的烟气集放罩体,烟气集放罩体的侧面设置有烟气入口且顶面设置有烟气出口,烟气入口与燃烧室连通;设置在烟气集放罩体内的烟机集放风机;以及排烟帽,排烟帽连接至烟气出口,排烟帽的上部延伸到面板之上,烟气集放组件的排放口设置在排烟帽的上部。烟气集放罩体设置在面板的下方可以尽量减少对空间的占用。将排烟帽延伸到面板以保证烟气可以顺利地排放。

13、示例性地,排烟帽的顶部向外延伸有檐,烟气集放组件的排放口为多个且分散地设置在檐的下方。这样,排放口多个且分散分布设置可以保证烟气集放组件的排烟效率。檐的设置可以更好地外部的油液或水滴等通过排放口进入到烟气集放组件的内部,保证烟气集放组件的正常使用。

14、示例性地,燃烧器包括分别位于面板的左侧和右侧的左燃烧器和右燃烧器,左燃烧器和右燃烧器分别具有聚能锅架,烟气集放罩体的左侧和右侧均设置有烟气入口且分别连接至左燃烧器的聚能锅架和右燃烧器的聚能锅架,排烟帽的数量为一个且位于左燃烧器和右燃烧器之间。这样,可以更好地保证烟气集放组件的集烟效率。

15、示例性地,燃气灶具还包括连接至面板的下方的底壳,空气补充组件包括:设置在底壳和面板之间的空气补充罩体,空气补充罩体的底面上设置有空气入口且顶面上设置有空气出口,空气出口与燃烧室连通,底壳上设置有与空气入口连通的通孔;以及设置在空气补充罩体内的空气补充风机。将空气补充组件设置在面板的下方可以防止占用面板上的空间。空气补充风机的设置可以保证空气补充组件的空气补充效率,进而保证燃气灶具的燃烧效率。

16、示例性地,燃气灶具还包括:与燃烧器连接的燃气阀组件,燃气阀组件用于调节输送至燃烧器的燃气量并生成燃气调节信号;以及控制器,控制器与燃气阀组件、空气补充组件和烟气集放组件连接,控制器用于根据燃气调节信号调节空气补充组件和烟气集放组件的功率。控制器可以用于根据燃气调节信号调节空气补充组件和烟气集放组件的功率。在燃气灶具使用时,燃气阀组件可以控制通入到燃烧器的燃气量,并根据通入的燃气量可以生成燃气调节信号。燃气量通入量较大时,燃烧更剧烈,燃烧室内会产生更多的烟气,控制器可以根据燃气调节信号控制空气补充组件和燃气集放组件的调整到合适的功率,使燃烧室的空气足够量且产生的烟气可以及时地排出。

17、在

技术实现要素:

中引入了一系列简化形式的概念,这将在具体实施方式部分中进一步详细说明。本发明内容部分并不是限定要试图限定出所要求保护的技术方案的关键特征和必要技术特征,更不是限定试图确定所要求保护的技术方案的保护范围。

18、以下结合附图,详细说明本发明的优点和特征。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!