一种夏热冬用、冬冷夏用的跨季节供热供冷系统的制作方法

1.本发明属于城市能源领域,具体涉及一种夏热冬用、冬冷夏用的跨季节供热供冷系统。

背景技术:

2.随着煤炭等化石燃料使用量的减少,我国北方地区冬季供热热源短缺的问题会愈加凸显,位于我国北方地区的垃圾电厂、生物质电厂等以可再生能源为燃料的电厂,以及带有碳捕集功能的留存下来的燃煤、燃气电厂,属于近零碳的,未来应该发挥其特长,最大限度的增大其供热能力。

3.现有技术中,供热系统在冬季时,通常回收各种可利用的热量用于供热,例如空气源、水源、地源、电厂余热、烟气余热等低品位余热。然而,这些热量的利用通常需要结合周边资源条件。例如,当回收空气源时,受冬季室外空气温度的影响,严寒地区空气温度很低,系统的能效就差;当利用浅层地热的时候,例如取热12度,用热后7度再放回去,取热温差小,能去的热量非常有限,要想取更多的热量就需要大量投资地埋管、占用大量的土地资源等;其它资源也需要周边有恰当的资源条件才可以利用,或多或少的都受到这样或者那样的条件制约。

技术实现要素:

4.为了解决上述全部或部分问题,本发明目的在于提供一种跨季节夏热冬用、冬冷夏用的跨季节供热供冷系统,以实现节能减排、减少碳排放、降低运行成本。

5.本技术提供了一种夏热冬用、冬冷夏用的跨季节供热供冷系统,包括:第一热泵机组,包括供热侧和制冷侧,供热侧包括第一入口和第一出口,制冷侧包括第二入口和第二出口;和冷热联储装置,包括第一接口和第二接口。其中,热网回水侧分别与第一入口、第二入口、第二出口和第一接口可通断联通,热网供水侧分别与第一出口、第二接口可通断联通,供热侧用于对介质进行升温,制冷侧用于对介质进行制冷,冷热联储装置用于交替存储冷热介质。

6.在一些实施例中,还包括:第二热泵机组,包括降温侧和升温侧,降温侧包括第三入口和第三出口,升温侧包括第四入口和第四出口。其中,热网回水侧还与第四出口可通断联通,热网供水侧还与第三出口可通断联通,第二出口还分别与第三入口和第四入口可通断联通,第二热泵机组通过降温侧和升温侧用于对介质同时进行降温和升温。

7.在一些实施例中,第一热泵机组选自吸收式机组、电压缩式机组、吸收式与电压缩式混合的机组中的一种。

8.在一些实施例中,第二热泵机组选自吸收式机组、电压缩式机组、吸收式与电压缩式混合的机组中的一种。

9.在一些实施例中,第一热泵机组、冷热联储装置及第二热泵机组通过设置阀门实现可通断联通。

10.在一些实施例中,冷热联储装置内设有蓄热体,蓄热体上形成有若干个空间。

11.在一些实施例中,冷热联储装置设置为若干个,若干个冷热联储装置并联或串联设置。

12.在一些实施例中,第一接口包括若干个第一子接口,第二接口包括若干个第二子接口。

13.在一些实施例中,第一热泵机组和/或第二热泵机组的驱动热源为余热输入、电或燃料。

14.在一些实施例中,还包括末端换热站,用于将冷或热释放给用户端,其中,末端换热站内设有换热设备和电热泵,换热设备包括第五入口和第五出口,电热泵包括第六入口和第六出口,热网回水侧的输入端与第五出口、第六入口和第六出口相连,热网供水侧的输出端与第五入口相连。

15.本发明的夏热冬用、冬冷夏用的跨季节供热供冷系统,与现有技术相比,能够有效地实现节能减排、减少碳排放、降低运行成本的效果。

附图说明

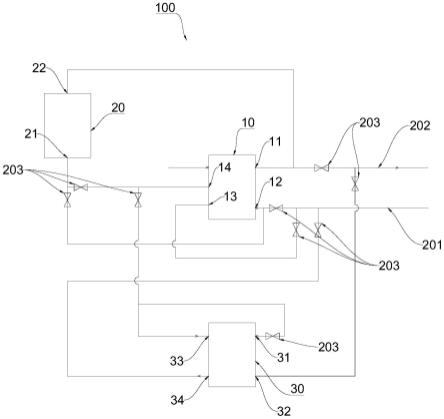

16.图1为本发明实施例的夏热冬用、冬冷夏用的跨季节供热供冷系统的一些实施例的系统连接示意图;

17.图2为本发明实施例的夏热冬用、冬冷夏用的跨季节供热供冷系统的另一些实施例的系统连接示意图。

具体实施方式

18.为了更好的了解本发明的目的、结构及功能,下面结合附图,对本发明的一种夏热冬用、冬冷夏用的跨季节供热供冷系统100做进一步详细的描述。

19.图1示出了根据本发明实施例的夏热冬用、冬冷夏用的跨季节供热供冷系统100的系统连接示意图。该夏热冬用、冬冷夏用的跨季节供热供冷系统100,包括:第一热泵机组10,包括供热侧和制冷侧,供热侧包括第一入口12和第一出口11,制冷侧包括第二入口13和第二出口14;和冷热联储装置20,包括第一接口21和第二接口22。其中,热网回水侧201分别与第一入口12、第二入口13、第二出口14和第一接口21可通断联通,热网供水侧202分别与第一出口11、第二接口22可通断联通,供热侧用于对介质进行升温,制冷侧用于对介质进行制冷,冷热联储装置20用于交替存储冷热介质。

20.本发明实施例的夏热冬用、冬冷夏用的跨季节供热供冷系统100可包括供热(通常为冬季)和供冷(通常为夏季)两种运行模式。具体的:

21.1)供热运行模式。在冬季供暖前,本技术的夏热冬用、冬冷夏用的跨季节供热供冷系统100的初始状态为:冷热联储装置20内为高温热水,所有连接的管线均为不连通状态。其中,供热运行模式包括:

22.普通供热模式。开始供热时,将热网回水侧201分别与第一入口12和第二入口13连通,第二出口14与第一接口21连通,第二接口22和第一出口11与热网供水侧202连通。具体工作时,热网回水分为两路,一路经由供热侧升温后输送至热网供水侧202,另一路经由制冷侧形成为冰浆后输送至冷热联储装置20,冷热联储装置20内的高温热水输送至热网供水

侧202,从而实现了夏热冬用、冬冷夏用的跨季节供热供冷系统100的供热运行模式。此外,在供热的同时,冷热联储装置20内还将冰浆进行了存储。

23.调峰供热模式。开始供热时,将热网回水侧201直接与第一接口21连通,第二接口22与热网供水侧202连通。具体工作时,高温热水从冷热联储装置20的第二接口22直接输送至热网供水侧202。

24.2)供冷运行模式。在夏季供冷前,本技术的夏热冬用、冬冷夏用的跨季节供热供冷系统100的初始状态为:冷热联储装置20内存储冰浆或冰水混合物,所有连接的管线均为不连通状态。开始供冷时,将热网回水侧201与第一接口21连通,第二接口22与热网供水侧202连通。具体工作时,热网回水直接进入冷热联储装置20内,其内的冷水(可控制含冰率)从冷热联储装置20的第二接口22输送至热网供水侧202,从而实现了夏热冬用、冬冷夏用的跨季节供热供冷系统100的供冷运行模式。

25.通过上述设置,本发明实施例的夏热冬用、冬冷夏用的跨季节供热供冷系统100,与现有技术相比,能够有效地实现节能减排、减少碳排放、降低运行成本的效果。

26.需要说明的是,本技术中所提到的介质可为水。本技术中所提到的第一热泵机组10可为吸收式制冰供热机组。本技术中所提到的冷热联储装置20可为跨季节冷热联储装置20。本技术中所提到的跨季节是指夏热冬用、冬冷夏用。本技术中所提到的热水温度可为90度到95度。本技术中所提到的冰浆或冰水混合物的温度为0度。本技术中通过调节流量或者温度可以实现供冷的调峰。在一些实施例中,夏热冬用、冬冷夏用的跨季节供热供冷系统100制出来的部分冰也可直接用于销售、冷链等需求情况。

27.请参照图1,在一些实施例中,夏热冬用、冬冷夏用的跨季节供热供冷系统100还可包括:第二热泵机组30,包括降温侧和升温侧,降温侧包括第三入口31和第三出口32,升温侧包括第四入口33和第四出口34。其中,热网回水侧201还与第四出口34可通断联通,热网供水侧202还与第三出口32可通断联通,第二出口14还分别与第三入口31和第四入口33可通断联通,第二热泵机组30通过降温侧和升温侧用于对介质同时进行降温和升温。

28.本发明实施例的夏热冬用、冬冷夏用的跨季节供热供冷系统100还可包括供冷同时补热运行模式。具体的:将热网回水侧201与第二入口13和第四出口34连通,将热网供水侧202与第三出口32连通,将第一入口12与第一接口21连通,将第二出口14与第三入口31和第四入口33连通。具体工作时,第二热泵机组30的升温侧的第四出口34的热水与热网回水侧201汇合后,进入第一热泵机组10的制冷侧,水温降低后经第二出口14分成两路,一路进入升温侧的第四入口33进行升温后,再从第四出口34流出。另一路进入降温侧的第三入口31降温后,再从第三出口32流入热网供水侧202,用于供冷。与此同时,水从冷热联储装置20的第一接口21流出,进入第一热泵机组10的供热侧的第一入口12升温后,从第一出口11流出,经冷热联储装置20的第二接口22流入至冷热联储装置20内,冷热联储装置20经此循环一直存满变成90摄氏度左右的热水,存储后供冬季使用。

29.本技术中,第二热泵机组30的升温侧的第四出口34的热水与热网回水侧201汇合后,进入第一热泵机组10的制冷侧时,此时的第一热泵机组10的制冷侧可配置为只出冷水不制冰。

30.在一些实施例中,第二热泵机组30可选自吸收式机组、电压缩式机组、吸收式与电压缩式混合的机组中的一种。这样,第二热泵机组30的可选择性更广,能够适用于不用场所

的选用,以使得本发明实施例的夏热冬用、冬冷夏用的跨季节供热供冷系统100的配置方式更为灵活。

31.请参照图1,在一些实施例中,第一热泵机组10、冷热联储装置20及第二热泵机组30可通过设置阀门203实现可通断联通。本技术中,第一热泵机组10、冷热联储装置20及第二热泵机组30之间的联通通常为输配管网。阀门203通常设置在输配管网的指定管线上。通过设置阀门203能够灵活的实现运行模式的切换。阀门203可通过手动操作,也可通过控制系统进行控制,以使得本发明实施例的夏热冬用、冬冷夏用的跨季节供热供冷系统100更为智能化。

32.在一些实施例中,冷热联储装置20内设有蓄热体(图中未示出),蓄热体上可形成有若干个空间(图中未示出);或冷热联储装置20可设置为若干个,若干个冷热联储装置20并联或串联设置。在一些实施例中,第一接口21可包括若干个第一子接口,第二接口22可包括若干个第二子接口。

33.通过上述设置,一方面,能够提高冷热介质的存储量,以延长供热供冷时间;另一方面,还能够满足多种不同的运行模式的需求,从而使得本发明实施例的夏热冬用、冬冷夏用的跨季节供热供冷系统100的应用更为灵活。

34.在一些实施例中,第一热泵机组10和/或第二热泵机组30的驱动热源可为余热输入或燃料。本技术中所提到的余热输入可指空气源、水源、地源、电厂余热、烟气余热等低品位余热。

35.图2示出了根据本发明实施例的夏热冬用、冬冷夏用的跨季节供热供冷系统100的另一个实施例的系统连接示意图。如图2所示,在一些实施例中,夏热冬用、冬冷夏用的跨季节供热供冷系统100还可包括末端换热站40,用于将冷或热释放给用户端。其中,末端换热站40内设有换热设备41和电热泵42,换热设备41可包括第五入口411和第五出口412,电热泵42可包括第六入口421和第六出口422,热网回水侧201的输入端与第五出口412、第六入口421和第六出口422相连,热网供水侧202的输出端与第五入口411相连。

36.本技术中所提到的换热设备41可以是普通换热器,也可以是大温差换热器,也可以是二类热泵换热器。本技术中的电热泵42,在冬季时能够进一步地降低热网回水的温度,在夏季时可将冷冻水和冷却水侧进行切换,电热泵42能够做制冷机用,同时,将房间散的热进行回收后还能够将热网的回水温度升高,送给热源端。

37.具体地,在非采暖季,电厂有大量的排热,包括汽轮机排汽的热、烟气的余热等,其中一部分热需要补进系统中。同时,本技术还提出一种吸收用户处房间散的热的新思路。夏季用户在使用空调的时候,有大量的冷却塔散热,这部分热在传统制冷系统里,直接排放到环境中,本技术将这部分热收集起来,利用既有的热网将这部分热送回到热源处,作为补热热源补进冷热联储装置20中。

38.通过上述设置,本技术通过同时降温、升温的热泵设计,将热网回水的单股流进行分流,一股梯级降温去供冷,一股接力升温去供热,实现了高补热温度,并更多的吸收用户空调房间散热量。

39.需要注意的是,除非另有说明,本技术使用的技术术语或者科学术语应当为本发明所属领域技术人员所理解的通常意义。

40.此外,术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要

性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。在本发明的描述中,“多个”的含义是两个以上,除非另有明确具体的限定。

41.最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围,其均应涵盖在本发明的权利要求和说明书的范围当中。尤其是,只要不存在结构冲突,各个实施例中所提到的各项技术特征均可以任意方式组合起来。本发明并不局限于文中公开的特定实施例,而是包括落入权利要求的范围内的所有技术方案。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1