一种新型固体颗粒吸热装置的制作方法

本发明属于太阳能热发电,尤其涉及一种新型固体颗粒吸热装置。

背景技术:

1、太阳能作为一种清洁的可再生能源得到越来越多的应用,其中塔式太阳能热发电技术因自带储能系统,能够提供稳定的电力供应能力,具备调频、调峰能力,因此受到了广泛的关注。塔式光热电站主要由定日镜场、吸热系统、储换热系统和汽轮发电机组所组成,其中吸热系统作为实现太阳能向热能转换的核心部件,保证其高性能低成本、稳定安全运行是提高太阳能热发电技术竞争力的重要方向。

2、传统的吸热器采用二元熔盐作为吸热介质,当工作温度低于250℃时,熔盐会凝固,而温度高于565℃时熔盐会分解,既影响系统的安全运行,又降低了系统效率。为提高太阳能热发电效率,降低发电成本,研究新型高温太阳能吸热器结构尤为重要。为了提高储热介质的储热温度,采用固体储热颗粒作为储热介质是目前的研究热点,而如何提高吸热效率是研究的重点。

技术实现思路

1、本发明的目的在于提供一种新型固体颗粒吸热装置,以解决现有技术中固体颗粒吸热器吸热效率不高的问题。

2、本发明的技术方案为:

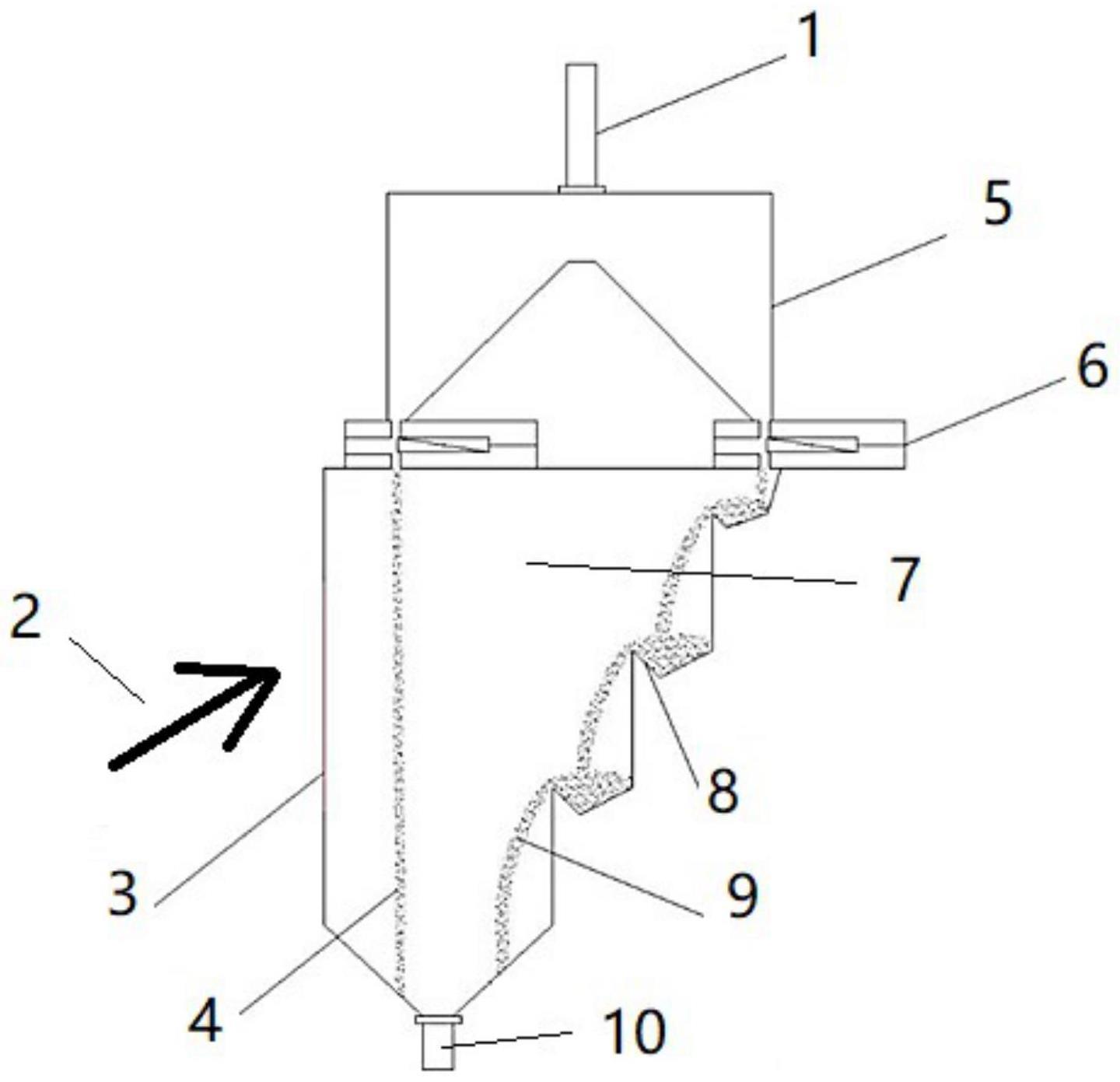

3、一种新型固体颗粒吸热装置,

4、包括吸热室,所述吸热室内设有吸热腔;所述吸热室的顶部设有至少一个允许颗粒进入所述吸热腔形成第一颗粒幕帘的第一颗粒入口和至少一个允许颗粒进入所述吸热腔形成第二颗粒幕帘的第二颗粒入口;

5、所述吸热室的底部设有颗粒出口,所述吸热室的侧部设有用于供光照进入所述吸热腔并对颗粒进行加热的吸热口;所述吸热腔内远离所述吸热口的一侧设有至少一用于延缓所述第二颗粒幕帘下落的阻流组件;

6、且,所述第一颗粒幕帘设于所述吸热口和所述第二颗粒幕帘之间。

7、某一实施例提供的新型固体颗粒吸热装置中,所述第一颗粒幕帘和所述第二颗粒幕帘的颗粒流量比例在1:19~9:11之间。

8、某一实施例提供的新型固体颗粒吸热装置中,所述阻流组件至少部分位于光照从所述吸热口进入后形成的光照区域内;

9、和/或,所述第二颗粒幕帘与所述吸热口之间的距离沿颗粒下落的方向逐渐缩小,且所述阻流组件在垂直于竖直方向的投影面上的投影与所述第一颗粒幕帘在所述投影面上的投影之间形成有间隙。

10、某一实施例提供的新型固体颗粒吸热装置中,所述阻流组件包括至少一层用于延缓所述第二颗粒幕帘下落的阻流面和用于防止阻流面上的颗粒朝向远离所述吸热口方向散落的侧壁;

11、其中,所述侧壁和所述阻流面由所述吸热腔的内壁形成;

12、或,所述侧壁由所述吸热腔内壁形成,所述阻流面悬空衔接在所述吸热腔的内壁;

13、或,所述侧壁和所述阻流面置于所述吸热腔内且与所述吸热腔内壁连接固定。

14、某一实施例提供的新型固体颗粒吸热装置中,所述阻流面设有至少一用于容置颗粒的凹槽;

15、所述凹槽靠近所述吸热口的一侧形成有颗粒朝向所述吸热口方向流动的侧边颗粒下落口;其中,所述侧边颗粒下落口相对第二颗粒入口靠近所述吸热口,和/或所述阻流面设有所述凹槽的一侧沿颗粒下落方向逐层向所述吸热口靠近;

16、和/或,所述凹槽的底部设有底部颗粒下落口,所述底部颗粒下落口与所述第二颗粒入口错位设置和/或与相邻阻流面的底部颗粒下落口错位设置;其中,所述底部颗粒下落口相对第二颗粒入口靠近所述吸热口和/或所述阻流组件中的所述底部颗粒下落口沿颗粒下落方向逐层向所述吸热口靠近。

17、某一实施例提供的新型固体颗粒吸热装置中,还包括布料器,所述布料器具有与所述第一颗粒入口连通的第一出口和与所述第二颗粒入口连通的第二出口;

18、所述第一出口和所述第二出口均设有流量调节阀,分别用于调节所述第一颗粒幕帘和第二颗粒幕帘在光照方向的厚度。

19、某一实施例提供的新型固体颗粒吸热装置中,所述流量调节阀包括至少在光照方向可移动的挡板,用于通过所述挡板的滑动调节所述第一出口或所述第二出口的开口宽度。

20、某一实施例提供的新型固体颗粒吸热装置中,所述颗粒出口周侧的所述吸热腔底部内壁向所述颗粒出口方向倾斜设置,用于将颗粒聚拢至所述颗粒出口。

21、某一实施例提供的新型固体颗粒吸热装置中,所述颗粒出口周侧倾斜设置的吸热腔底部内壁上设有滞留部,用于使下落的颗粒在所述颗粒出口周侧倾斜设置的吸热腔底部内壁上形成颗粒滞留层。

22、某一实施例提供的新型固体颗粒吸热装置中,所述吸热口为所述吸热室侧部上由石英面板封闭的开口,所述石英面板上设有高远红外反射率的镀层;

23、和/或,所述吸热腔内部表面设有耐高温反射涂层;

24、和/或,所述阻流组件的侧壁与所述吸热口相对的一面设有耐高温反射涂层。

25、本发明由于采用以上技术方案,使其与现有技术相比具有以下的优点和积极效果:

26、本发明提供的新型固体颗粒吸热装置,从吸热口进入吸热腔的入射能量,首先被靠近吸热口的第一颗粒幕帘吸收一部分,由于第一颗粒幕帘自身下落的原因,自上向下颗粒之间的间隙逐渐增加,大部分光照可以通过第一颗粒幕帘对被阻流组件延缓降落的第二颗粒幕帘进行加热。由于阻流组件对第二颗粒幕帘进行延缓下落,进而使得第二颗粒幕帘中颗粒的下落速度小于第一颗粒幕帘中颗粒的下落速度,被延缓降落的第二颗粒幕帘在吸热腔的吸热时间相对增加,进而增加了第二颗粒幕帘的吸热效果。同时阻流组件的设置减少了第二颗粒幕帘在上下方向上的间隙,入射能量穿透第二颗粒幕帘的量相对减少,使得入射能量对第二颗粒幕帘进行加热的效果更好。同时,未被吸收的多余入射能量被第二颗粒幕帘部分反射,反射的入射能量位于第一颗粒幕帘和第二颗粒幕帘之间反复对第一颗粒幕帘和第二颗粒幕帘反复进行加热,而第一颗粒幕帘此时可以防止部分反射的入射能量逃逸出第一颗粒幕帘和第二颗粒幕帘之间的区域(主要为防止入射能量从吸热口逃逸),进而入射能量持续反复被第一颗粒幕帘和第二颗粒幕帘吸热,使得第一颗粒幕帘和第二颗粒幕帘在吸热腔内的吸热完成后进入颗粒出口前温度相对一致,进而提高了吸热装置的吸热效率和吸热效果。

27、其次,第二颗粒幕帘在阻流组件的作用下,第二颗粒幕帘自身吸热的速率和效果远大于第一颗粒幕帘,其在达到大致热平衡后,其自身的产生的热辐射也会在第一颗粒幕帘和第二颗粒幕帘之间发生传递,进而对第一颗粒幕帘和/或第二颗粒幕帘产生热传递,使得第一颗粒幕帘和第二颗粒幕帘吸热腔完成吸热后二者之间的温度差减少,进而整体提高了吸热装置的吸热效率和吸热效果。

28、最后,入射能量和/或热辐射在第一颗粒幕帘和第二颗粒幕帘之间反复的过程中,由于颗粒的形态、第一颗粒幕帘、第二颗粒幕帘下落以及阻流组件的原因,反射的路线不固定且分散,进而有效的避免入射能量和/或热辐射原路返回造成热能逃逸(尤其可以有效防止首次进入的入射能量原路返回逃逸出吸热腔)以及第一颗粒幕帘和第二颗粒幕帘吸热不均或整个吸热腔温度存在差异的现象。因此在高度方向上其他区域的颗粒通过入射能量放射和热辐射也可以被持续加热或热传导,进而提高了吸热装置的吸热效率和吸热效果。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!