风道结构及送风装置的制作方法

本申请涉及送风设备,特别是涉及一种风道结构及送风装置。

背景技术:

1、在送风装置(如风扇、暖风机、冷风机、加湿器)的风道口位置通常会设置挡风件结构来实现风道的启闭。

2、在相关技术中,会在挡风件的两侧设置连接部,其中一个连接部在电机等驱动机构的驱动下绕预设的旋转轴线旋转,进而使得挡风件相对风道运动而启闭所在的风道。

3、这种挡风件结构仅通过一侧的连接部与电机连接,虽然简单好装配,但是另一侧的连接部因不受电机直接驱动仅支撑在风道上,挡风件两侧受力不均,在运动时容易出现卡顿导致挡风件对风道密封性不佳,而且容易产生异响,影响送风装置的出风效果和用户使用体验感。

技术实现思路

1、本申请针对现有送风装置因挡风件在切换风道启闭状态时容易出现卡顿并产生异响,从而导致送风装置出风效果和用户体验不佳的问题,提出了一种风道结构及送风装置,该风道结构及送风装置具有挡风件在启闭风道时运动顺畅且异响较小,可提高送风装置的出风效果和用户体验的技术效果。

2、一种风道结构,其特征在于,包括:

3、风道,其内壁构造有至少两个引导部;

4、驱动件;及

5、挡风件,设于所述风道内,所述挡风件沿第一方向相背设置的两侧上共同构造有传动部和至少两个滑动部,所述传动部布置于其中一侧,至少一个所述滑动部布置于其中另一侧;

6、所述驱动件连接所述传动部,用于驱动所述传动部相对所述风道绕平行所述第一方向的旋转轴线作圆弧运动以使所述挡风件启闭所述风道,所述滑动部对应滑动连接一所述引导部。

7、在其中一个实施例中,在垂直于所述第一方向的平面上,所述传动部的正投影位于至少两个所述滑动部的正投影之间。

8、在其中一个实施例中,所述传动部和全部所述滑动部相对于所述挡风件平行于所述第一方向的截面呈对称布置。

9、在其中一个实施例中,全部所述滑动部相对于所述挡风件垂直于所述第一方向的截面呈对称布置。

10、在其中一个实施例中,所述传动部与所述驱动件可自转地连接;或者,所述传动部所述驱动件固定连接。

11、在其中一个实施例中,所述至少两个滑动部包括第一滑动部和第二滑动部,所述引导部包括第一引导部和第二引导部,所述第一引导部与所述第一滑动部配合,所述第二引导部与所述第二滑动部配合;

12、在垂直于所述第一方向的平面上,所述传动部的正投影位于所述第一滑动部和所述第二滑动部的正投影之间,且所述第一引导部和所述第二引导部的延伸方向相交。

13、在其中一个实施例中,所述传动部与所述驱动件可自转地连接,且所述第一引导部和所述第二引导部均直线延伸设置。

14、在其中一个实施例中,所述第一滑动部和所述第二滑动均配置两个,两个所述第一滑动部分别对称布置于所述两侧,两个所述第二滑动部分别对称布置于所述两侧;所述第一引导部和所述第二引导部均配置有两个。

15、在其中一个实施例中,所述驱动件位于所述风道外,所述风道上构造有贯通所述风道的圆弧槽,所述圆弧槽的中心位于所述旋转轴线上,所述传动部(31)或所述驱动件的穿设所述圆弧槽。

16、在其中一个实施例中,所述驱动件包括动力源和连杆,所述动力源安装于所述风道,所述连杆连接所述动力源及所述传动部;

17、所述动力源用于驱动所述连杆绕所述旋转轴线摆动。

18、在其中一个实施例中,所述风道包括主入口、第一出口和第二出口,所述传动部在运动的过程中,所述挡风件在截止所述主入口与所述第一出口的第一状态以及截止所述主入口与所述第二出口的第二状态之间切换。

19、在其中一个实施例中,所述风道包括均构造有所述引导部的第一风壳和第二风壳,所述第一风壳与所述第二风壳沿所述第一方向相配接,所述驱动件和所述传动部设置于所述第一风壳上,布置于所述其中一侧的所述滑动部与所述第一风壳上的所述引导部滑动连接,布置于所述其中另一侧的所述滑动部与所述第二风壳上的所述引导部滑动连接。

20、在其中一个实施例中,所述风道内设置有安装位,所述安装位用于安装加热或冷却流通于所述风道的气体的变温构件。

21、一种送风装置,包括:

22、出风口;及

23、如上述任一实施例所述的风道结构,所述风道与所述出风口连通。

24、在其中一个实施例中,所述风道包括主入口、第一出口和第二出口,所述传动部在运动的过程中,所述挡风件在截止所述主入口与所述第一出口的第一状态以及截止所述主入口与所述第二出口的第二状态之间切换;

25、所述出风口具有第一出风口和第二出风口,所述第一出风口与所述第一出口连通,所述第二出风口与所述第二出口连通。

26、上述风道结构及送风装置,在实际作业时,当驱动件驱动位于挡风件一侧的传动部绕旋转轴线作圆弧运动时,位于挡风件两侧的滑动部均能够沿对应的引导部滑动,进而使得挡风件在打开风道和关闭风道的位置之间切换。同时,挡风件两侧的滑动部与风道的引导部配合,风道通过滑动部能够向挡风件的两侧提供较为均匀的支撑力,也就是说挡风件两侧在运动时受力较为均匀,可以降低因挡风件两侧受力不均而运动不畅所导致的异响、卡顿等问题,由此可提高送风装置的出风效果以及用户的使用体验。

技术特征:

1.一种风道结构,其特征在于,所述风道结构(100)包括:

2.根据权利要求1所述的风道结构,其特征在于,在垂直于所述第一方向(x)的平面上,所述传动部(31)的正投影位于至少两个所述滑动部(32)的正投影之间。

3.根据权利要求2所述的风道结构,其特征在于,所述传动部(31)和全部所述滑动部(32)相对于所述挡风件(30)平行于所述第一方向(x)的截面呈对称布置。

4.根据权利要求2所述的风道结构,其特征在于,全部所述滑动部(32)相对于所述挡风件(30)垂直于所述第一方向(x)的截面呈对称布置。

5.根据权利要求1所述的风道结构,其特征在于,所述传动部(31)与所述驱动件(20)可自转地连接;或者,所述传动部(31)与所述驱动件(20)固定连接。

6.根据权利要求5所述的风道结构,其特征在于,所述至少两个滑动部(32)包括第一滑动部(32a)和第二滑动部(32b),所述引导部(10a)包括第一引导部(a1)和第二引导部(a2),所述第一引导部(a1)与所述第一滑动部(32a)配合,所述第二引导部(a2)与所述第二滑动部(32b)配合;

7.根据权利要求6所述的风道结构,其特征在于,所述传动部(31)与所述驱动件(20)可自转地连接,且所述第一引导部(a1)和所述第二引导部(a2)均直线延伸设置。

8.根据权利要求6所述的风道结构,其特征在于,所述第一滑动部(32a)和所述第二滑动部(32b)均配置两个,两个所述第一滑动部(32a)分别对称布置于所述两侧,两个所述第二滑动部(32b)分别对称布置于所述两侧;

9.根据权利要求1至8任一项所述的风道结构,其特征在于,所述驱动件(20)位于所述风道(10)外,所述风道(10)上构造有贯通所述风道(10)的圆弧槽(10b),所述圆弧槽(10b)的中心位于所述旋转轴线(z)上,所述传动部(31)或所述驱动件(20)的穿设所述圆弧槽(10b)。

10.根据权利要求1至8任一项所述的风道结构,其特征在于,所述驱动件(20)包括动力源(21)和连杆(22),所述动力源(21)安装于所述风道(10),所述连杆(22)连接所述动力源(21)及所述传动部(31);

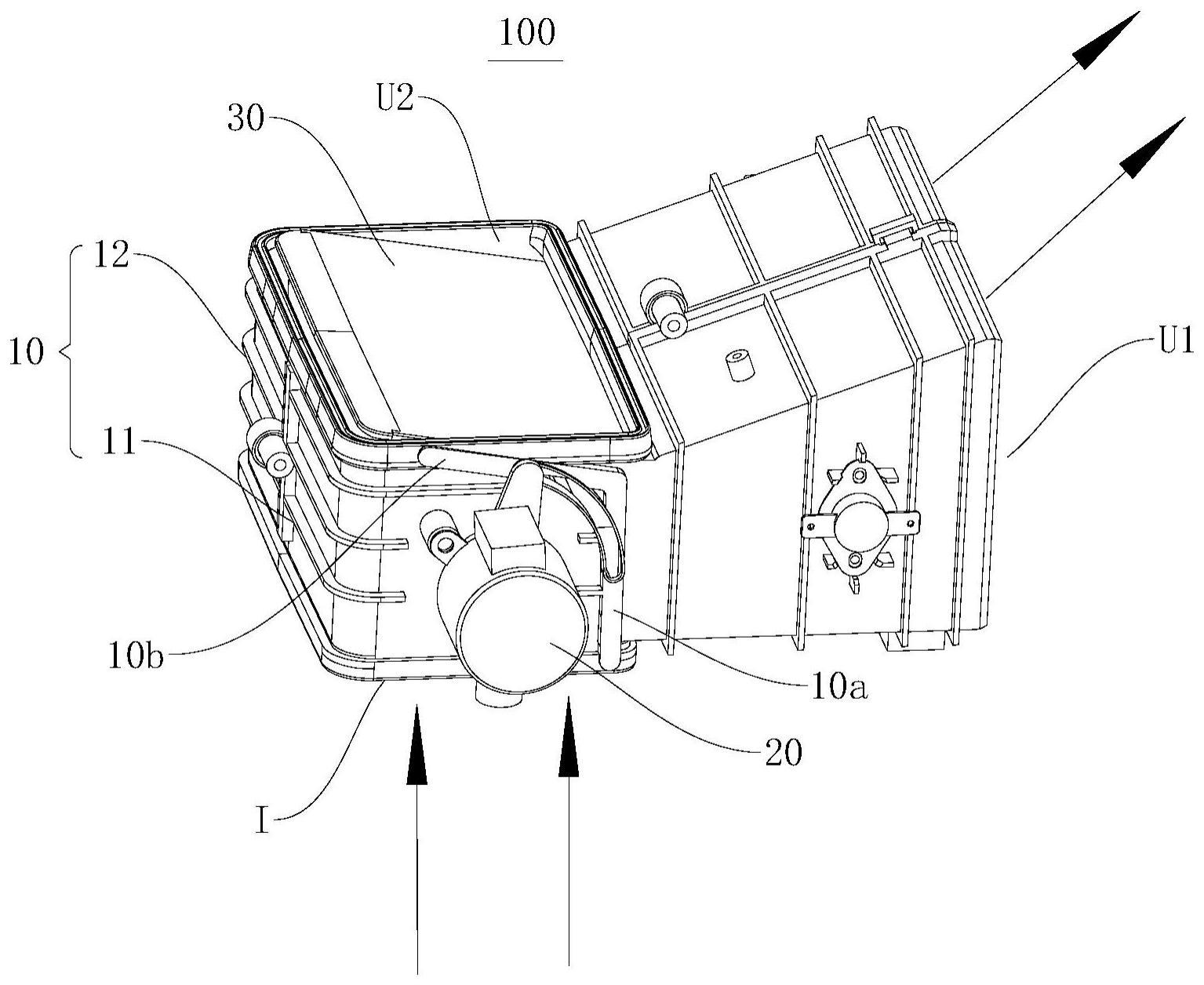

11.根据权利要求1至8任一项所述的风道结构,其特征在于,所述风道(10)包括主入口(i)、第一出口(u1)和第二出口(u2),所述传动部(31)在运动的过程中,所述挡风件(30)在截止所述主入口(i)与所述第一出口(u1)的第一状态以及截止所述主入口(i)与所述第二出口(u2)的第二状态之间切换。

12.根据权利要求1至8任一项所述的风道结构,其特征在于,所述风道(10)包括均构造有所述引导部(10a)的第一风壳(11)和第二风壳(12),所述第一风壳(11)与所述第二风壳(12)沿所述第一方向(x)相配接,所述驱动件(20)和所述传动部(31)设置于所述第一风壳(11)上,布置于所述其中一侧的所述滑动部(32)与所述第一风壳(11)上的所述引导部(10a)滑动连接,布置于所述其中另一侧的所述滑动部(32)与所述第二风壳(12)上的所述引导部(10a)滑动连接。

13.根据权利要求1至8任一项所述的风道结构,其特征在于,所述风道(10)内设置有安装位(10c),所述安装位(10c)用于安装加热或冷却流通于所述风道(10)的气体的变温构件。

14.一种送风装置(1000),其特征在于,包括:

15.根据权利要求14所述的送风装置(1000),其特征在于,所述风道(10)包括主入口(i)、第一出口(u1)和第二出口(u2),所述传动部(31)在运动的过程中,所述挡风件(30)在截止所述主入口(i)与所述第一出口(u1)的第一状态以及截止所述主入口(i)与所述第二出口(u2)的第二状态之间切换;

技术总结

本申请涉及一种风道结构及送风装置,包括风道、驱动件及挡风件,风道的内壁构造有至少两个引导部,挡风件设于风道内,挡风件沿第一方向相背设置的两侧上共同构造有传动部和至少两个滑动部,传动部和部分滑动部布置于其中一侧,其余滑动部布置于其中另一侧。驱动件连接传动部,用于驱动传动部相对风道绕平行第一方向的旋转轴线作圆弧运动以使挡风件启闭风道,滑动部对应滑动连接一引导部。本申请提供的风道结构及送风装置,可以降低因挡风件两侧受力不均而运动不畅所导致的异响、卡顿等问题,由此可提高送风装置的出风效果以及用户的使用体验。

技术研发人员:宋嘉豪,陈宇强,郭宏俊,黄少杰,袁明,胡健兴

受保护的技术使用者:珠海格力电器股份有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/12

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!