空气循环系统的制作方法

1.本发明涉及空气净化设备技术领域,特别是一种可搭配已具有抽风装置之空间使用的空气循环系统。

背景技术:

2.由于空气质量攸关身体健康,人们处于密闭室内环境中因空气不流通将导致室内二氧化碳浓度上升、氧气量降低,且空间内若有病人时易造成交叉感染并危害人体健康,为避免室内环境通风不良,较封闭的室内空间大多开设有通风通道,以将外界空气抽入并且导入室内空间,以维持室内空气清新。

3.然而,外部空气须配合户外风向才能顺利导入室内,仍具空气流通效率不佳缺失。目前虽然可于室内再设置可过滤空气之抽风机并连接管路至户外以导入外部空气过滤及排出室内空气动作,然而前述架构必须于室内配管、安装不便,且不适用于较小空间之住家房间使用,具适用性不佳缺失。为此,如何设计出一种空气循环系统,特别是解决现有技术之前述技术问题,乃为本案创作人所研究的重要课题。

技术实现要素:

4.为解决现有技术中空气流通效率不佳、安装不便以及需重新配管等所存在的缺陷和问题,提供一种空气循环系统。

5.本发明为解决其技术问题所采用的技术方案是:本发明的空气循环系统配置于具一抽风装置的一空间,包括:

6.一新风模块,用以将该空间之外的空气引入至该空间之内,且该新风模块包括一扇叶、一第一转速控制器以及一第一传输单元;其中,该扇叶用以受该第一转速控制器驱动而被枢转,且该第一转速控制器耦接该第一传输单元;

7.一工具组,耦接该新风模块,该工具组包括彼此耦接的一第二转速控制器以及一第二传输单元,且该第二转速控制器同步驱动该抽风装置;

8.其中,于该第一转速控制器开始驱动该扇叶时,该第一传输单元传输一同步指令至该第二传输单元,使该第二转速控制器同步驱动该抽风装置,以将该空间之内的空气引出至该空间之外。

9.所述的第一传输单元借由一无线信道传输该同步指令至该第二传输单元。

10.所述的无线信道兼容于红外线、蓝牙、无线射频、近场通讯、 wi-fi、zigbee以及lora的其中一者。

11.所述的新风模块更包括一第一状态指示灯,该第一状态指示灯依据该第一转速控制器的状态而显示不同灯号。

12.所述的工具组包括一第二状态指示灯,该第二状态指示灯依据该第二转速控制器的状态而显示不同灯号。

13.还包括一遥控单元,以供用户控制该新风模块以及该工具组的至少一者。

14.所述的工具组透过有线传输以及无线传输的至少一者耦接该新风模块。

15.所述的新风模块更包括一配对单元,该配对单元借由一密钥决定是否允许该第一传输单元传输该同步指令至该第二传输单元。

16.所述的新风模块更包括一储存单元,该储存单元储存有该密钥。

17.所述的新风模块更包括一过滤网,该过滤网配置于该扇叶所致的一气流路径中,且用以过滤该空间之外的空气。

18.本发明的有益效果是:与现有技术相比,本发明的空气循环系统可以解决现有技术之空气流通效率不佳、安装不便以及需重新配管的技术问题,达到提升空气流通效率、快速方便安装以及节省成本之目的。在使用本创作所述之空气循环系统时,所述新风模块用以将所述空间(例如厕所、办公室、厨房等)之外的空气引入至所述空间之内,此时若没有同步将室内的空气引出至所述空间之外,则将导致所述空间中的气体形成正压状态而影响室内空气的流通。一般室内通常会安装的抽风装置,然而一般的抽风装置多半仅具有开启以及关闭的选项,其顶多是与室内的照明装置进行连动,而无法同步其他新装设的任何电子产品。为此,本创作结合了同步通讯的新风模块以及用以控制抽风装置的工具组,于所述第一转速控制器开始驱动所述扇叶时,所述第一传输单元传输一同步指令至所述第二传输单元,使所述第二转速控制器同步驱动所述抽风装置,以将所述空间之内的空气引出至所述空间之外。进一步地,在使用多个室内隔间的时候,还可以借由密钥决定是否允许所述第一传输单元传输所述同步指令至所述第二传输单元,用以达成正确配对,且避免错误控制的状况。

附图说明

19.下面结合附图和具体实施方式对本发明的空气循环系统作进一步说明。

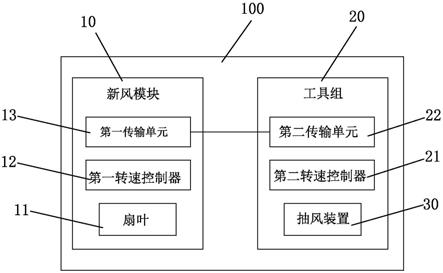

20.图1为本发明的空气循环系统之第一实施例的系统架构图;

21.图2为本发明的空气循环系统之第二实施例的系统架构图;

22.图3为本发明的空气循环系统的配置结构示意图。

具体实施方式:

23.如图1所示,图1所示为本创作空气循环系统之第一实施例的系统架构图。本创作所提出的空气循环系统配置于具抽风装置30的空间100,且所述空气循环系统包括:新风模块10以及工具组20。其中,所述新风模块10用以将所述空间100之外的空气引入至所述空间100之内,且所述新风模块10包括扇叶11、第一转速控制器12 以及第一传输单元13。其中,所述扇叶11用以受所述第一转速控制器12驱动而被枢转,且所述第一转速控制器12耦接所述第一传输单元13。所述工具组20耦接所述新风模块10,所述工具组20包括彼此耦接的第二转速控制器21以及第二传输单元22,且所述第二转速控制器21同步驱动所述抽风装置30。其中,于所述第一转速控制器12开始驱动所述扇叶11时,所述第一传输单元13传输一同步指令至所述第二传输单元22,使所述第二转速控制器22同步驱动所述抽风装置30,以将所述空间100之内的空气引出至所述空间100 之外。进一步而言,所述工具组20可透过有线传输以及无线传输的至少一者耦接新风模块。在某些实施态样中,所述第一传输单元13可借由无线信道传输所述同步指令至所述第二传输单元22。其中,所述无线信道兼容于红外

线(infrared,ir)、蓝牙(bluetooth)、无线射频 (radiofrequency,rf)、近场通讯(near field communication,nfc)、wi-fi、zigbee以及lora的其中一者。

24.如图2所示,图2所示为本创作空气循环系统之第二实施例的系统架构图。本创作所述空气循环系统之第二实施例与前述第一实施例大致相同,唯更包括一遥控单元40,新风模块10更包括第一状态指示灯14、配对单元15、储存单元16以及滤网17,且工具组更包括第一状态指示灯23。在本创作之所述第二实施例中,所述过滤网17 配置于扇叶11所致的气流路径中,且用以过滤空间100之外的空气。第一状态指示灯14依据第一转速控制器12的状态而显示不同灯号,且第二状态指示灯23依据第二转速控制器21的状态而显示不同灯号。例如,当第一转速控制器12运作于高转速状态时,第一状态指示灯14显示三颗灯;当第一转速控制器12运作于中转速状态时,第一状态指示灯14显示二颗灯;当第一转速控制器12运作于低转速状态时,第一状态指示灯14显示一颗灯。第一状态指示灯14 以及第二状态指示灯23可以分别是发光二极管(led)模块、微发光二极管(micro led,μled)模块、有机发光二极管(oled)模块、液晶显示 (lcd)模块或电子墨水(e-ink)模块的其中一者。然而,本创作不受此限制。进一步而言,所述遥控单元40用以供用户控制新风模块10以及工具组20的至少一者。当需要将本创作之空气循环系统配置于多个空间时,所述储存单元储存16有密钥(图中未示)。配对单元15借由所述密钥决定是否允许第一传输单元13传输同步指令至第二传输单元22,借此避免了控制上的错误与混乱。

25.如图1至图3所示,在使用本创作所述之空气循环系统时,所述新风模块10用以将所述空间100(例如厕所、办公室、厨房等)之外的空气引入至所述空间100之内,此时若没有同步将室内的空气引出至所述空间之外,则将导致所述空间100中的气体形成正压状态而影响室内空气的流通。一般室内通常会装设的抽风装置30,然而一般的抽风装置30多半仅具有开启以及关闭的选项,其顶多是与室内的照明装置进行连动,而无法同步其他新装设的任何电子产品。为此,本创作结合了同步通讯的新风模块10以及用以控制抽风装置30的工具组 20,于所述第一转速控制器12开始驱动所述扇叶11时,所述第一传输单元13传输一同步指令至所述第二传输单元22,使所述第二转速控制器22同步驱动所述抽风装置30,以将所述空间100之内的空气由管路200引出至所述空间100之外。进一步地,在使用多个室内隔间的时候,还可以借由密钥决定是否允许所述第一传输单元13 传输所述同步指令至所述第二传输单元22,用以达成正确配对,且避免错误控制的状况。

26.综上所述,与现有技术相比,本发明的空气循环系统可以解决现有技术之空气流通效率不佳、安装不便以及需重新配管的技术问题,达到提升空气流通效率、快速方便安装以及节省成本之目的。在使用本创作所述之空气循环系统时,所述新风模块用以将所述空间(例如厕所、办公室、厨房等)之外的空气引入至所述空间之内,此时若没有同步将室内的空气引出至所述空间之外,则将导致所述空间中的气体形成正压状态而影响室内空气的流通。一般室内通常会安装的抽风装置,然而一般的抽风装置多半仅具有开启以及关闭的选项,其顶多是与室内的照明装置进行连动,而无法同步其他新装设的任何电子产品。为此,本创作结合了同步通讯的新风模块以及用以控制抽风装置的工具组,于所述第一转速控制器开始驱动所述扇叶时,所述第一传输单元传输一同步指令至所述第二传输单元,使所述第二转速控制器同步驱动所述抽风装置,以将所述空间之内的空气引出至所述空间之外。进一步地,在使用多个室内隔间的时候,还可以借由密钥决定是否允许所述第一传输单元

传输所述同步指令至所述第二传输单元,用以达成正确配对,且避免错误控制的状况。

27.根据本发明的实施例已对本发明进行了说明性而非限制性的描述,但应理解,本发明的保护范围并不局限于此,在不脱离由权利要求所限定的相关保护范围的情况下,本领域的技术人员可以做出变更和/或修改,在此基础之上的任何修改、等同替换等,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1