一种蓄热式电暖器用热能缓释结构的制作方法

1.本实用新型涉及节能蓄热电暖器技术领域,尤其涉及一种蓄热式电暖器用热能缓释结构。

背景技术:

2.随着社会的进步以及技术的发展,带有储热砖的蓄热式电暖器越来越受到用户的喜爱,其可以储存部分热量供断电或者用电高峰时使用,具有一定的节能效果。

3.节能蓄热电暖器主要是依靠夜间利用谷电时段将电能转换成热能并存储,在峰电时段将存储热能释放出来。节能蓄热电暖器存储的热能释放方式主要以热对流、热辐射及热传导;其中以热对流为最主要的方式。空气在受到储热材料中储蓄的热能快速膨胀上升,周围温度相对较低的冷空气迅速补充,如此循环往复,使空气中较热部分和较冷部分之间使温度趋于均匀。对流的发生往往是由于温度不均衡造成的。温度、通风口的大小及通风口的位置是影响热对流的强弱的重要因素。

4.传统的节能蓄热电器仍存在不足之处:传统的节能蓄热电器主要是控制对流的强弱来实现控制放热时间,调节室内温度。这就需要人员不断手动调节风门大小来控制热对流的强弱,使用起来操作较为繁琐。前期由于蓄热材料温度较高,热对流比较强烈,后期蓄热材料温度较低,热对流相对较弱,不断调节风门的开合度来延长放热续航时间和调节室温。导致放热续航时间与室温恒定难以达到最佳相匹配。

技术实现要素:

5.为解决背景技术中存在的技术问题,本实用新型提出一种蓄热式电暖器用热能缓释结构。

6.本实用新型提出的一种蓄热式电暖器用热能缓释结构,包括内胆、保温层、蓄热体、第一加热元件和第二加热元件;

7.内胆设有腔室,保温层设置在腔室内壁上,蓄热体布置在腔室内;

8.蓄热体开设有多个安装孔和多个流道,安装孔和流道依次间隔交替布置,流道贯穿蓄热体布置;

9.第一加热元件布置在安装孔内,第二加热元件布置在流道内。

10.优选地,多个安装孔均匀布置。

11.优选地,多个流道均匀布置。

12.优选地,第一加热元件的横截面积与安装孔的横截面积相等。

13.优选地,第二加热元件与流道的内壁之间留有间隙。

14.优选地,还包括控制组件和室温传感器,控制组件与第二加热元件和室温传感器电连接。

15.本实用新型中,所提出的蓄热式电暖器用热能缓释结构,本实用新型供暖方式以蓄热为主,直热为辅,蓄直结合。在夜间蓄热式电暖器是利用夜间电网低谷时段的低价电

能,在6-10小时内完成电能与热能转换并实现储存,在电网高峰时段,以热辐射、热对流等方式将蓄存的热量释放出来,实现全天室内供暖;

16.本装置取消了传统蓄热电暖器的风门结构,并辅以补热元件,以蓄热为主,辅热为辅。在电暖器蓄热时间段里,辅热元件并不会开启,当电暖器蓄满热能时,通过蓄热体以热辐射的方式向流道内的气体传递热能,并通过流道以热对流的方式将热能带出。由于没有设置的风门机构,也就没有密封不足的问题,避免了蓄热砖层内存储的热量通过开口流失较多、热能损耗较大的问题,大大的延长了时许供暖时间;

17.本实用新型中辅热元件的加入对于室内采暖面积大小以及室内保温材料差异更具有灵活性,可以随时开启补充蓄热存储热能释放不足的部分,从而达到室温恒定,并不需要传统蓄热电暖器通过风门开合来调节室温,造成室温忽上忽下的波动,也无需人工操作,从而减轻了人力干预;

18.本实用新型通过在流道中设置第二加热元件,在安装孔中布置第一加热元件,安装孔与流道依次间隔交替布置,使得由鼓风机构产生的气流被分流在多个流道内,以使各个流道内的分气流可以快速加热,提高传热效率,整体结构简单。

附图说明

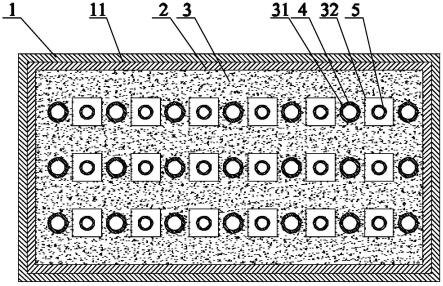

19.图1为本实用新型提出的一种蓄热式电暖器用热能缓释结构的结构示意图。

具体实施方式

20.如图1所示,图1为本实用新型提出的一种蓄热式电暖器用热能缓释结构的结构示意图。

21.参照图1,本实用新型提出的一种蓄热式电暖器用热能缓释结构,包括内胆1、保温层2、蓄热体3、第一加热元件4和第二加热元件5;

22.内胆1设有腔室11,保温层2设置在腔室11内壁上,蓄热体3布置在腔室11内;

23.蓄热体3开设有多个安装孔31和多个流道32,安装孔31和流道32依次间隔交替布置,流道32贯穿蓄热体3布置;

24.第一加热元件4布置在安装孔31内,第二加热元件5布置在流道32内。

25.本实施例的蓄热式电暖器用热能缓释结构的具体工作过程中,在夜间谷电时,启动第一加热元件4,第一加热元件4将电能转化成热能,第一加热元件4对蓄热体3进行加热,蓄热体3存储热量;白天时段,流道32连通鼓风机构的冷风出口和室内热风进口,启动鼓风机构,鼓风机构通过冷风出口向内胆1的腔室11内部鼓风,流道32内的冷气流在蓄热体3热辐射和热传导的作用下逐渐升温,热气流与冷气流通过热对流实现进一步地热交换,从而快速将冷气流加热,通过室内热风进口进入室内,从而为室内升温;当室内的温度产生降低的现象时,第二加热元件5作为辅热元件工作,第二加热元件5直接对流道32内的冷气流进行加热,使得室内温度维持恒定。

26.在本实施例中,所提出的蓄热式电暖器用热能缓释结构,本实用新型供暖方式以蓄热为主,直热为辅,蓄直结合。在夜间蓄热式电暖器是利用夜间电网低谷时段的低价电能,在6-10小时内完成电能与热能转换并实现储存,在电网高峰时段,以热辐射、热对流等方式将蓄存的热量释放出来,实现全天室内供暖;

27.本装置取消了传统蓄热电暖器的风门结构,并辅以补热元件,以蓄热为主,辅热为辅。在电暖器蓄热时间段里,辅热元件并不会开启,当电暖器蓄满热能时,通过蓄热体3以热辐射的方式向流道32内的气体传递热能,并通过流道32以热对流的方式将热能带出。由于没有设置的风门机构,也就没有密封不足的问题,避免了蓄热砖层内存储的热量通过开口流失较多、热能损耗较大的问题,大大的延长了时许供暖时间;

28.本实用新型中辅热元件的加入对于室内采暖面积大小以及室内保温材料差异更具有灵活性,可以随时开启补充蓄热存储热能释放不足的部分,从而达到室温恒定,并不需要传统蓄热电暖器通过风门开合来调节室温,造成室温忽上忽下的波动,也无需人工操作,从而减轻了人力干预;

29.本实用新型通过在流道32中设置第二加热元件5,在安装孔31中布置第一加热元件4,安装孔31与流道32依次间隔交替布置,使得由鼓风机构产生的气流被分流在多个流道32内,以使各个流道32内的分气流可以快速加热,提高传热效率,整体结构简单。

30.在具体实施方式中,多个安装孔31均匀布置,以使蓄热体3各处受热均匀。

31.进一步地,多个流道32均匀布置,以使蓄热体3各处均匀散热。

32.进一步地,第一加热元件4的横截面积与安装孔31的横截面积相等,以使第一加热元件4与安装孔31的内壁接触为面接触,增大第一加热元件4与安装孔31内壁之间的接触面积,进而增大第一加热元件4与蓄热体3之间的接触面积,提高传热效率。

33.更进一步地,第二加热元件5与流道32的内壁之间留有间隙,以保证流道32内部畅通,使得热气流与冷气流可以无障碍交换。

34.在其他具体实施方式中,还包括控制组件和室温传感器,控制组件与第二加热元件5和室温传感器电连接。

35.工作原理:在夜间谷电时,启动第一加热元件4,第一加热元件4将电能转化成热能,第一加热元件4对蓄热体3进行加热,蓄热体3存储热量;白天时段,流道32连通鼓风机构的冷风出口和室内热风进口,启动鼓风机构,鼓风机构通过冷风出口向内胆1的腔室11内部鼓风,流道32内的冷气流在蓄热体3热辐射和热传导的作用下逐渐升温,热气流与冷气流通过热对流实现进一步地热交换,从而快速将冷气流加热,通过室内热风进口进入室内,从而为室内升温;当室温传感器检测到室内的温度产生降低的现象时,控制组件控制第二加热元件5工作,第二加热元件5直接对流道32内的冷气流进行加热,使得室内温度维持恒定。

36.以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1