一种换热器管束壳程的纵向流组合支撑结构的制作方法

1.本实用新型属于管壳式换热器设计及制造的技术领域,特别涉及一种换热器管束壳程的纵向流组合支撑结构。

背景技术:

2.传统的管壳式换热器结构主要由壳体、换热管、管束支撑物、两端管板、两端封头、壳程及管程进出口接管共同连接构成,换热管为光滑管,管间支撑物为折流板,以折流板为支撑物时壳程流体沿流动方向在折流板的阻止下呈s形流动,不是完全沿换热管管长方向的轴向流动,与管程流体形成的也不是纯逆流流动,壳程流体随管束折流板的缺口方向流动,并对换热管产生横向流冲刷,会对换热管管束产生诱导振动。石化行业乙烯装置高温急冷器、催化油浆蒸汽发生器、烟气回收中的烟气-空气预热器等换热器设备,由于壳程气体在热膨胀作用下压力增加,流速增加,在气阻作用下对换热管造成持续剧烈的振动,折流板式换热器在管子振动作用下与折流板的管孔形成剪切应力,失效风险很大。

3.折流杆换热器是一种新型高效的传热设备,具有抗振性能强、流动阻力小、不易结垢、传热性能好及表面温度均匀等优点。它不同于常用的折流板换热器,其换热管由折流杆组成的折流圈组支承,在上下左右四个方位将管子支撑固定,一个折流圈的折流杆经向分布,一个折流圈的折流杆纬向分布,经向和纬向的折流圈在管束的壳程交替布置,四个折流圈组合才能对换热管形成有限的夹持状态,壳程流体在入口和出口位置为横向流动,在壳体中部为轴向流动,由于折流杆对换热管支撑间距过大,换热管固有频率值会比较小,在介质高流速情况下容易诱发振动。

技术实现要素:

4.本实用新型所要解决的技术问题在于针对上述存在的问题,提供一种换热器管束壳程的纵向流组合支撑结构。

5.本实用新型解决上述技术问题所采用的技术方案是:一种换热器管束壳程的纵向流组合支撑结构,其特征在于,包括沿壳体轴向均匀间隔设置的折流圈,所述折流圈包括折流杆式折流圈和/或组合式折流圈,所述折流杆式折流圈包括支撑圈和折流杆,所述折流杆固定于所述支撑圈上,所述组合式折流圈包括支撑圈、支撑板和折流杆,所述支撑板和折流杆均固定于支撑圈上。

6.按上述方案,所述组合式折流圈位于壳体两端的进口和出口安设,折流杆式折流圈均匀间隔设于壳体中部,相邻的折流圈上的折流杆垂直交错设置,形成空间网格结构,换热管通过空间网格结构支承。

7.按上述方案,所述组合式折流圈在壳体内均匀间隔布设,所述支撑板的安装于所述支撑圈的不同区域,多个组合式折流圈形成空间圆盘支承结构。

8.按上述方案,所述支撑板上均布支撑孔,换热管穿过所述支撑孔。

9.按上述方案,所述支撑孔由包括中心圆孔和对称设于中心圆孔圆周上的介质通孔

组成。

10.按上述方案,所述支撑板采用激光或水刀切割,与所述支撑圈一体成型。

11.按上述方案,所述支撑孔为包括四个介质通孔的梅花孔型或其他异形孔型。

12.本实用新型的有益效果是:提供一种换热器管束壳程的纵向流组合支撑结构,在壳体介质进出口部位设置组合式折流圈,增设支撑板结构,其上的支撑孔除可以起到支撑换热管的作用,还可以使部份垂直于换热管的介质流,从支撑孔中变成沿换热管外壁的纵向流,避免流体改变方向形成振动,即可以起到减小换热管的无支撑跨距,增加换热管的固有频率,又可以减少支撑板下部换热管间介质流速,可有效解决大开孔大流量引起换热管振动的问题。

附图说明

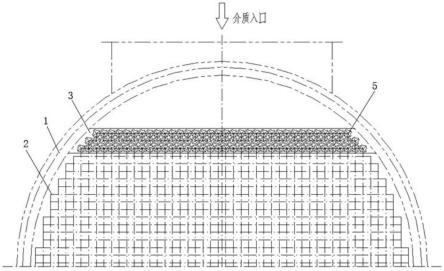

13.图1为本实用新型一个实施例的结构示意图。

14.图2为本实用新型一个实施例的支撑板的结构示意图。

15.图3为本实用新型一个实施例的换热管通过支撑板支承的示意图。

16.图4为本实用新型一个实施例的组合式折流圈的布置示意图。

具体实施方式

17.为更好地理解本实用新型,下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步的描述。

18.如图1-图4所示,一种换热器管束壳程的纵向流组合支撑结构,包括沿壳体轴向均匀间隔设置的折流圈,折流圈包括折流杆式折流圈和/或组合式折流圈,折流杆式折流圈包括支撑圈1和折流杆2,折流杆固定于支撑圈上,组合式折流圈包括支撑圈、支撑板3和折流杆,支撑板和折流杆均固定于支撑圈上。

19.根据实际需要,可以自由组合使用两种折流圈,也可以单独使用组合式折流圈,形成不同的支撑结构。当单独使用组合式折流圈时,组合式折流圈在壳体内均匀间隔布设,所述支撑板的安装于所述支撑圈的不同区域,多个组合式折流圈形成空间圆盘支承结构,其支撑板可在换热器的壳程错位布置,使换热管保持更加稳定的夹持状态;当组合使用时,组合式折流圈位于壳体两端的进口和出口安设,折流杆式折流圈均匀间隔设于壳体中部,相邻的折流圈上的折流杆垂直交错设置,形成空间网格结构,换热管4通过空间网格结构支承。

20.一般的折流杆换热器的管束结构为四根折流杆夹持一根换热管,造成换热管实际无支撑跨距变为了折流圈间距的四倍,换热管支撑间距过大,换热管固有频率值会比较小,在介质高流速情况下容易诱发振动。在壳体介质进出口处安设折流杆与支撑板的组合式折流圈,支撑板位于折流圈的局部位置,即可以起到减小换热管的无支撑跨距,增加换热管的固有频率,又可以减缓支撑板下部换热管间介质流速,可有效解决大开孔大流量引起换热管振动的问题。

21.支撑板上均布支撑孔5,换热管穿过支撑孔。支撑孔由包括中心圆孔6和对称设于中心圆孔圆周上的介质通孔7组成。换热管穿过中心圆孔,支撑孔除可以起到支撑换热管的作用,还可以使部份垂直于换热管的介质流,从介质孔中变成轴向流,介质流可以沿换热管

外壁纵向穿过支撑孔,与折流杆设计的流体方向一致,不仅可以避免流体改变方向形成振动,而且对换热管的支撑夹紧效果更好。

22.支撑板采用激光或水刀切割,与支撑圈一体成型,提高结构稳定性和强度。

23.支撑孔可为包括四个介质通孔的梅花孔型或其他异性孔型。

24.以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

技术特征:

1.一种换热器管束壳程的纵向流组合支撑结构,其特征在于,包括沿壳体轴向均匀间隔设置的折流圈,所述折流圈包括折流杆式折流圈和/或组合式折流圈,所述折流杆式折流圈包括支撑圈和折流杆,所述折流杆固定于所述支撑圈上,所述组合式折流圈包括支撑圈、支撑板和折流杆,所述支撑板和折流杆均固定于支撑圈上。2.根据权利要求1所述的一种换热器管束壳程的纵向流组合支撑结构,其特征在于,所述组合式折流圈位于壳体两端的进口和出口安设,折流杆式折流圈均匀间隔设于壳体中部,相邻的折流圈上的折流杆垂直交错设置,形成空间网格结构,换热管通过空间网格结构支承。3.根据权利要求1所述的一种换热器管束壳程的纵向流组合支撑结构,其特征在于,所述组合式折流圈在壳体内均匀间隔布设,所述支撑板的安装于所述支撑圈的不同区域,多个组合式折流圈形成空间圆盘支承结构。4.根据权利要求3所述的一种换热器管束壳程的纵向流组合支撑结构,其特征在于,所述支撑板上均布支撑孔,换热管穿过所述支撑孔。5.根据权利要求4所述的一种换热器管束壳程的纵向流组合支撑结构,其特征在于,所述支撑孔由包括中心圆孔和对称设于中心圆孔圆周上的介质通孔组成。6.根据权利要求4或5所述的一种换热器管束壳程的纵向流组合支撑结构,其特征在于,所述支撑板采用激光或水刀切割,与所述支撑圈一体成型。7.根据权利要求6所述的一种换热器管束壳程的纵向流组合支撑结构,其特征在于,所述支撑孔为包括四个介质通孔的梅花孔型或异形孔型。

技术总结

本实用新型提出一种换热器管束壳程的纵向流组合支撑结构,包括沿壳体轴向均匀间隔设置的折流圈,折流圈包括折流杆式折流圈和组合式折流圈,折流杆式折流圈包括支撑圈和折流杆,折流杆固定于支撑圈上,组合式折流圈包括支撑圈、支撑板和折流杆,支撑板和折流杆均固定于支撑圈上,组合式折流圈位于壳体两端的进口和出口安设,折流杆式折流圈均匀间隔设于壳体中部,相邻的折流圈上的折流杆垂直交错设置,形成空间网格结构,换热管通过空间网格结构支承,本实用新型不仅可以避免高流速介质横向流动对换热管形成振动,而且对换热管的支撑夹紧效果更好。夹紧效果更好。夹紧效果更好。

技术研发人员:束润涛 贺优优

受保护的技术使用者:武汉市润之达石化设备有限公司

技术研发日:2022.04.07

技术公布日:2022/9/20

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1