一种飞机地面空调系统的制作方法

1.本实用新型涉及飞机地面空调领域,具体涉及一种飞机地面空调系统。

背景技术:

2.目前,民航业内现有技术是普遍使用单元式空调机组,这种飞机地面空调的缺点或不足之处如下:(1)系统能效低。单元式飞机地面空调系统直接将送风软管直接连接在飞机送风口,风管输送距离远,造成大量的冷量/热量浪费,导致系统整体能耗升高。(2)单元式飞机地面空调的设备吊装于登机桥活动端,单台设备约4吨,对于登机桥活动端的强度和运行载荷能力有很高的要求。(3)系统运维成本提高,安全可靠性不足。桥载式飞机地面空调,一般采用“一桥一机”的形式进行配置。对于大型机场,机场停机廊桥多,且分布较为分散,导致桥载式飞机地面空调数量多,分布散,运维成本随之提高。另外,因采用“一桥一机”配置,一旦空调机组发生故障,直接影响廊桥的正常使用。

技术实现要素:

3.针对上述技术问题,本实用新型提供一种飞机地面空调系统。

4.本实用新型解决上述技术问题的技术方案如下:

5.一种飞机地面空调系统,包括飞机空调冷水机组、高压新风机组、空调地井和空调补水系统;

6.所述飞机空调冷水机组通过供水管网和回水管网与所述高压新风机组连接,用于为所述高压新风机组提供冷源;

7.所述高压新风机组通过送风软管接入所述空调地井,用于为飞机送风;

8.所述空调补水系统通过空调补水管与所述飞机空调冷水机组连接,用于为所述飞机空调冷水机组补水。

9.在上述技术方案的基础上,本实用新型还可以做如下改进。

10.进一步,所述高压新风机组的表冷器的下方还设置有接水盘,所述接水盘的底部的出水口通过冷凝水收集管与所述空调补水系统的储水箱连接。

11.进一步,还包括板式热交换器和热水循环泵;

12.所述板式热交换器通过一次管网热水给水管路和一次管网回水管路与锅炉连接,还通过二次管网热水给水管路和二次管网热水回水管路与所述高压新风机组连接,所述热水循环泵设置于所述二次管网热水回水管路中。

13.进一步,所述热水循环泵的数量为至少两个,热水循环泵均并联在所述二次管网热水回水管路中。

14.进一步,还包括补水装置,所述补水装置与所述二次管网热水回水管路连接。

15.进一步,所述补水装置包括补水箱和至少一个补水泵及连接管路,所述补水箱的出水口分别与所述至少一个补水泵的进水口连接,所述至少一个补水泵的出水口均与所述二次管网热水回水管路连接。

16.进一步,所述空调地井埋设在机坪地下,所述送风软管穿过所述空调地井并伸出机坪与机坪上停靠的飞机机舱连接。

17.进一步,还包括地井提升装置,所述地井提升装置安装于所述空调地井的出口,并与所述送风软管的一端连接,用于将所述送风软管从所述空调地井中提升起来。

18.进一步,所述空调地井内部设置有保温层。

19.本实用新型的有益效果是:

20.采用集中式飞机地面空调系统,系统通过飞机空调冷水机组将5℃的回水降温,制备出-5℃的冷水,通过输配管网将冷水输送到末端高压新风机组的表冷器,机舱内高温的回风经过高压新风机组过滤装置进行过滤,再通过表冷器进行换热,降低送风温度,提高空气品质。其中,冷源设置在航站楼,热源设置在机场能源中心,末端高压新风机组设置于登机桥固定端的空调机房内,由输送管网与末端高压新风机组连接,经高压新风机组处理的空气由保温的送风软管通过机坪地井接至飞机机舱。

附图说明

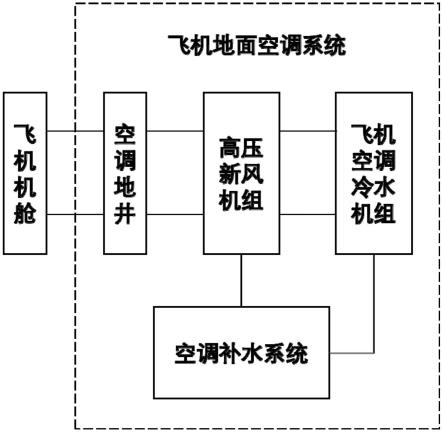

21.图1为本实用新型实施例提供的一种飞机地面空调系统的结构框图;

22.图2为本实用新型实施例提供的一种飞机地面空调系统的组成结构图;

23.图3为本实用新型实施例提供的一种飞机地面空调系统中供热系统的结构图。

具体实施方式

24.本实用新型实施例提供的一种飞机地面空调系统,采用集中式飞机地面空调系统,系统通过飞机空调冷水机组将5℃的回水降温,制备出-5℃的冷水,通过输配管网将冷水输送到末端高压新风机组的表冷器,机舱内高温的回风经过高压新风机组过滤装置进行过滤,再通过表冷器进行换热,降低送风温度,提高空气品质。其中,冷源设置在航站楼,热源设置在机场能源中心,末端高压新风机组设置于登机桥固定端的空调机房内,由输送管网与末端高压新风机组连接,经高压新风机组处理的空气由保温的送风软管通过机坪地井接至飞机机舱。

25.以下结合附图对本实用新型的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本实用新型,并非用于限定本实用新型的范围。

26.图1为本实用新型实施例提供的一种飞机地面空调系统的结构框图,如图1所示,该系统包括飞机空调冷水机组、高压新风机组、空调地井和空调补水系统;

27.所述飞机空调冷水机组通过供水管网和回水管网与所述高压新风机组连接,用于为所述高压新风机组提供冷源;

28.所述高压新风机组通过送风软管接入所述空调地井,用于为飞机送风。

29.所述空调补水系统通过空调补水管与所述飞机空调冷水机组连接,用于为所述飞机空调冷水机组补水。

30.具体的,冷源设备为飞机空调冷水机组,飞机地面空调制冷工况下0℃的送风参数,决定了冷源应为低温制冷设备,并通过低温介质将冷量输送至末端送风设备,为飞机客舱提供出0℃的新风。

31.在本实施例中,飞机地面空调系统的冷源设备可选用用于民用医药、轨道交通中

等行业的机电一体化设备

‑‑

蒸发冷却式制冷机组,该设备集制冷主机、输送泵、冷却装置于一体,可兼顾高效低温制冷和节省建筑空间等特点。结合机场各个指廊的登机廊桥位置以及民航机组布置情况,可分区域集中设置制冷机房,冷媒选用30%乙二醇水溶液,供回水温度为-5/5℃,系统为一次泵变流量运行。

32.末端设备包括高压新风机组和空调地井,分别介绍如下:

33.在本实施例中,末端新风机组可设置于登机桥固定端空调机房内,为满足飞机客舱要求,通过冷媒、热水介质的换热提供制冷工况出风温度为0℃、供热工况出风温度为30℃、机外余压7500pa的新风到飞机客舱。高压新风机组由轻质高效的风机、换热盘管和控制元件组成,具有新风过滤段、加热段、表冷段、送风机段4个功能段。高压新风机组风机为机电一体化设备,由变频电机调速控制,具有通过全年工况自动分区、判断与转换等功能,具备与飞机空调自动控制系统兼容,可实现全年温度等参数的高精度控制、节能优化控制与程序控制,同时具备远距离启、停操控功能,与机坪地井实现操作连锁功能。

34.结合高压新风机组,在机坪设置空调地井系统。空调地井与高压新风机组可实现联动与连锁控制,机坪操作人员可通过手持操作器,实现地井升降控制和高压新风机组送风启停控制。

35.具体如图2所示,该飞机地面空调系统中多个飞机空调冷水机组分别通过供水支管路和回水支管路接入环形管网,再接入高压新风机组的表冷器,高压新风机组吸入的新风在表冷器中与环形管网中的循环水进行换热,降低新风温度,达到制冷目的。

36.该飞机地面空调供冷系统所采用的环形管网设计将会大大保证冷量供给的稳定性,当局部飞机空调制冷机组出现异常或供冷能力不足时,仍能够保证整个末端高压新风机组冷风的输出。同时,通过采集供水和回水温度,能够实现根据季节性变化导致的冷量需求变化,还可采用部分机组开启,部分机组停机的方式来对水系统提供冷量。

37.可选地,在该实施例中,如图2所示,所述高压新风机组的表冷器的下方还设置有接水盘,所述接水盘的底部的出水口通过冷凝水收集管与所述空调补水系统的储水箱连接。

38.通过将表冷器产生的冷凝水收集到储水箱,使得冷凝水能够被循环利用,减少了水资源的浪费。

39.可选地,在该实施例中,如图3所示,该飞机地面空调系统还包括热源设备,具体包括板式热交换器和热水循环泵;

40.所述板式热交换器通过一次管网热水给水管路和一次管网回水管路与锅炉连接,还通过二次管网热水给水管路和二次管网热水回水管路与所述高压新风机组连接,所述热水循环泵设置于所述二次管网热水回水管路中。

41.具体的,为满足飞机地面空调供热工况下30℃的送风参数,飞机地面空调系统的热源可由集中供热站供给,一次热水供回水温度为120℃/60℃,于航站楼内设置换热站点,分区域设置板式热交换器和热水循环泵等通用设备,飞机空调热水系统供回水温度为75℃/50℃,热水循环泵采用变频调速控制方式运行。

42.如图3所示,热源通过集中供热管网将热水输送至航站楼换热站,通过板式换器热交换将飞机空调管网系统水加热,飞机空调系统内热水输送至末端高压新风机组,将送风加热,再通过送风软管接入飞机内部的送风管道系统将空调风送入机舱内,使机舱温度达

到舒适的环境温度要求。

43.其中,如图3所示,所述热水循环泵的数量为至少两个,热水循环泵均并联在所述二次管网热水回水管路中。还包括补水装置,所述补水装置与所述二次管网热水回水管路连接。所述补水装置包括补水箱和至少一个补水泵及连接管路,所述补水箱的出水口分别与所述至少一个补水泵的进水口连接,所述至少一个补水泵的出水口均与所述二次管网热水回水管路连接,达到向管路中补水,以及起到稳压的作用

44.可选地,在该实施例中,所述空调地井埋设在机坪地下,所述送风软管穿过所述空调地井并伸出机坪与机坪上停靠的飞机机舱连接。还包括地井提升装置,所述地井提升装置安装于所述空调地井的出口,并与所述送风软管的一端连接,用于将所述送风软管从所述空调地井中提升起来。所述空调地井内部设置有保温层。

45.该实施例中,将飞机地面空调供热系统与地井输送系统结合,改善了飞机空调送风软管空间布置,一方面,改变了原来送风软管直接铺设于机坪表面的情况,充分利用飞机机体下方的富余空间,将外部空间留于需要作业的车辆,优化机坪地面交通,提高机坪资源利用水平,另一方面,可减少送风软管长度,减少了热风输送行程,同时利用地下良好的保温性,降低热量沿途损耗,提高机舱送风品质。

46.以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1