一种岩层蓄能地源热泵空调系统的制作方法

1.本实用新型属于蓄能技术领域,特别是涉及一种岩层蓄能地源热泵空调系统。

背景技术:

2.地下岩土体具有巨大的蓄热(冷)能力,据有关研究,每立方米岩石中,温度升高(或降低)1℃,可储存(或释放)的能量约为2500kj,在地表浅层 0-200米内,地下温度相对恒定,其平均地温比当地的年平均气温高约2℃,是良好的蓄能体。如在地面1km2范围,深度0-200米内的地下岩土体中,温度升高(或降低)1℃,可储存(或释放)的能量约5

×

10

11

kj,相当于要使该范围内的温度升高1℃,需要用电1.4亿度,如果该范围内的温度降低1℃,释放的能量同样相当于1.4亿度电。由此可见地下岩土体巨大的蓄热(冷)潜力。

3.作为一种天然、优良蓄能介质的浅层地下岩土,具有常年温度几乎保持不变、不占用地表面积、能量存储容量易于扩展等特点,使其在热蓄能技术的发展中得到重视,已在建筑物的供暖制冷中得到广泛的应用。主要利用地源热泵技术,其原理是,在夏季空调制冷时,将空调产生的热量放入地下岩土体中储存起来,到空调制冷结束时,地下岩土体中的温度相应升高;在冬季供暖时,从地下岩土体中吸收热量,到供暖期结束时,地下岩土体中的温度相应降低,从而完成以季为周期的蓄热(放热),一年中蓄、放热各一次。因此,地源热泵系统就是充分利用地下岩土的优良蓄能特点,在以自然年为周期的运行过程中,实现跨季节的热能存储,使得地源热泵系统较常规空气调节系统具有显著的高效、经济等特点。

4.但随着地源热泵应用的逐步深入和使用地区扩大,它在年均冷、热负荷需求差距较大的地区出现了地下热不平衡的问题,如我国北方地区在地下容易形成冷堆积,南方地区形成热堆程,从而导致地下岩土经过长期运行后会出现净得热量或净失热量的持续增加,最终影响到地下岩土平均温度单方向变化,情况严重时还将影响到地源热泵系统运行的经济性和可靠性,影响其发展和应用。同时,现有的具有季节性蓄能特点的地源热泵技术,地下岩土体在一年中仅蓄、放热一次,蓄能利用率低。

5.在建筑节能中,冰(水)蓄冷是一种常用的节能技术。冰蓄冷就是将水制成冰的方式,利用冰的相变潜热进行冷量的储存,水蓄冷是利用价格低廉、使用方便的水作为蓄冷介质,利用显热进行冷量储存。冰(水)蓄冷技术均是利用夜间低谷负荷电力制冰(冷水)储存在蓄冰(冷)装置中,白天将所储存冷量释放出来,减少电网高峰时段空调用电负荷及空调系统装机容量。冰(水) 蓄冷技术具有广阔的发展空间和应用前景,其社会效益体现在可以平衡电网负荷,减少电厂投资,净化环境,符合国家产业政策发展方向。

6.冰(水)蓄冷系统主要缺点如:初投资较高,需增加蓄冷设备费用及其占用的空间,运行效率较低,蓄冷槽体一般每天有1—5%的能量损失,蓄冷空调系统多用于都市人口稠密的地区,存在安全隐患,需要定期维护,使用寿命约15 年。

技术实现要素:

7.有鉴于现有技术的上述缺陷,本实用新型所要解决的技术问题是,怎样提供一种

结构设计简单合理,蓄能成本更低,能够更好实现蓄能并对所蓄能量加以利用以更好的达到节约供能成本的岩层蓄能地源热泵空调系统。

8.为实现上述目的,本实用新型提供了一种岩层蓄能地源热泵空调系统,其特征在于,包括多工况热泵机组、岩层蓄能系统和用户端空调系统;多工况热泵机组上具有空调换热输入口和空调换热输出口并各自对应的与用户端空调系统具有的输出口和输入口相连;岩层蓄能系统包括设置在地下岩土体上的一个或一个以上的钻孔,在钻孔内设置有地下换热器,多工况热泵机组上还具有岩层侧输入口和岩层侧输出口并各自对应的与地下换热器具有的输出口和输入口相连,并且在钻孔内设有液体状的蓄能介质。

9.作为优化,所述地下换热器包括呈u形结构设计的换热管,且所述换热管为两个且两个换热管u形所在平面呈垂直布置;换热管两端各自形成输出口和输入口并各自对应的与多工况热泵机组上具有的岩层侧输入口和岩层侧输出口相连。

10.作为优化,所述钻孔为沿平面方向呈均匀分布的多个;所述岩层蓄能系统还包括集水器和分水器;集水器输入端与地下换热器输出口相连,集水器输出端与多工况热泵机组上的岩层侧输入口相连;分水器输出端与地下换热器输入口相连,分水器输入端与多工况热泵机组上的岩层侧输出口相连。

11.作为优化,所述用户端空调系统包括板式换热器,板式换热器上具有换热输入口和换热输出口;换热输入口和换热输出口各自对应的与多工况热泵机组上具有的空调换热输出口和空调换热输入口相连;板式换热器上还具有用户端输入口和用户端输出口,用户端输出口和用户端输入口各自对应的与用户端建筑上设有的空调供水输入口和空调回水输出口相连。

12.作为优化,在岩层侧输入口、岩层侧输出口、空调换热输入口和空调换热输出口上各自连接设置有第一管、第二管、第三管和第四管;在第一管上设置有阀门,在第三管上设置有阀门;且第一管远端与集水器输出端相连;第二管远端与分水器输入端相连;分水器输入端与空调换热输出口之间连接有第一中间管,在第一中间管上设有阀门;第二管和第三管之间通过第二中间管相连,在第二中间管上设有阀门;换热输入口、换热输出口、用户端输入口和用户端输出口上各自连接设置有第五管、第六管、第七管和第八管;在第五管上设置有阀门,在第七管上设置有阀门,第六管和第七管之间通过第三中间管相连,在第三中间管上设置有阀门,第五管和第八管之间通过第四中间管相连,在第四中间管上设置有阀门;第四管和第五管之间通过第一衔接管相连,在第一衔接管上设置有阀门;第三管和第六管之间通过第二衔接管相连,并且第一衔接管和第二衔接管之间通过第三衔接管相连,在第三衔接管上呈间隔的设置有阀门和阀门;并且在第三衔接管上的所述阀门和阀门之间的位置连接设置有第四衔接管,第四衔接管远端与第一管远端相连;并且第七管远端和第八管远端各自与用户端建筑上设有的空调供水输入口和空调回水输出口相连。

13.作为优化,用户端建筑上设有的空调供水输入口和空调回水输出口上各自连接设置有第九管和第十管,第七管远端和第八管远端各自对应的与第九管和第十管相连。

14.进一步的,在第十管上设置有冷冻水泵;在第一管上设置有循环水泵。

15.作为优化,钻孔深度50-200米,钻孔间距2-4米;

16.综上所述,本实用新型具有以下特点:

17.本实用新型将地源热泵技术与岩层蓄能技术结合起来,既可以利用地源热泵技术

同时满足制冷和供暖的特性,又可采用岩层蓄能技术进行电网的削峰填谷,既使用户使用到了廉价的供暖制冷方式,又解决了污染问题(该系统无锅炉、冷却塔,地下换热器内的循环液闭式流动,只与孔内清水进行热量交换,无任何污染),还为电网的昼夜平衡做出了贡献,可以大幅度降低空调系统日间电力高峰时期的用电负荷。

18.本系统不但具有削峰填谷的功能,还可以一机三用(多工况热泵机组:制热工况、制冷工况和制冰工况),使用清洁的电能和地下免费的可再生能源,既为系统提供了稳定的冷、热源,提高了地源热泵系统效率,又解决了燃煤的污染问题和燃油、燃气的高能耗问题。不但负荷国家的环保政策,也符合用户的根本利益。

19.地源热泵以及冰蓄冷技术均是国家大力提倡的建筑环保节能新技术。地源热泵充分利用土壤及或地下水所含热能,改善了机组冬夏季的运行工况,并显著提高了设备利用率。冰蓄冷系统在宏观上可为国家实现移峰填谷,降低电网负荷,延缓发电厂及输配电设施的建设,在微观上则可充分利用峰谷电电价政策,为业主大幅降低系统运行费用。

20.本系统的主要优点:

21.1、一机多用,同时解决用户冬夏季空调问题,减小热泵制冷主机装机容量 25%~40%,节省投资及机房面积;

22.2、系统综合效率高,夏季制冷及冬季供暖cop达到4.0以上;

23.3、电力移峰填谷,享受峰谷差价,节省运行费用;

24.4、提高浅层地温能资源利用率,减少岩土体体积50%以上,减小土地占用;

25.5、减少钻孔数量、埋管数量,可减少40%以上;

26.6、机组冬夏匹配性好,按照冬季选型,夏季加蓄冰可以满足全国大部分地区空调要求,机组利用率高。

附图说明

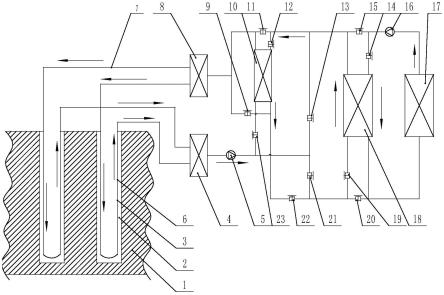

27.图1是本实用新型具体实施方式中的岩层蓄能地源热泵空调系统的结构示意图。

28.图2是图1中的左半部分的结构示意图。

29.图3是图1中的右半部分的结构示意图。

具体实施方式

30.下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明,需注意的是,在本实用新型的描述中,术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方式构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

31.如图1至图3所示,一种岩层蓄能地源热泵空调系统,包括多工况热泵机组10、岩层蓄能系统和用户端空调系统;多工况热泵机组上具有空调换热输入口和空调换热输出口并各自对应的与用户端空调系统具有的输出口和输入口相连;岩层蓄能系统包括设置在地下岩土体1上的一个或一个以上的钻孔2,在钻孔内设置有地下换热器3,多工况热泵机组上还具有岩层侧输入口和岩层侧输出口并各自对应的与地下换热器具有的输出口和输入口相

连,并且在钻孔内设有液体状的蓄能介质。

32.本具体实施方式中,所述地下换热器包括呈u形结构设计的换热管6,且所述换热管为两个且两个换热管u形所在平面呈垂直布置;换热管两端各自形成输出口和输入口并各自对应的与多工况热泵机组上具有的岩层侧输入口和岩层侧输出口相连。

33.本具体实施方式中,所述钻孔为沿平面方向呈均匀分布的多个;所述岩层蓄能系统还包括集水器4和分水器8;集水器输入端与地下换热器输出口相连,集水器输出端与多工况热泵机组上的岩层侧输入口相连;分水器输出端与地下换热器输入口相连,分水器输入端与多工况热泵机组上的岩层侧输出口相连。

34.具体的,集水器输入端与地下换热器输出口以及分水器输出端与地下换热器输入口之间各自通过水平管道7相连。

35.本具体实施方式中,所述用户端空调系统包括板式换热器18,板式换热器上具有换热输入口和换热输出口;换热输入口和换热输出口各自对应的与多工况热泵机组上具有的空调换热输出口和空调换热输入口相连;板式换热器上还具有用户端输入口和用户端输出口,用户端输出口和用户端输入口各自对应的与用户端建筑17上设有的空调供水输入口和空调回水输出口相连。

36.本具体实施方式中,在岩层侧输入口、岩层侧输出口、空调换热输入口和空调换热输出口上各自连接设置有第一管、第二管、第三管和第四管;在第一管上设置有阀门23,在第三管上设置有阀门12;且第一管远端与集水器输出端相连;第二管远端与分水器输入端相连;分水器输入端与空调换热输出口之间连接有第一中间管,在第一中间管上设有阀门9;第二管和第三管之间通过第二中间管相连,在第二中间管上设有阀门11;换热输入口、换热输出口、用户端输入口和用户端输出口上各自连接设置有第五管、第六管、第七管和第八管;在第五管上设置有阀门19,在第七管上设置有阀门14,第六管和第七管之间通过第三中间管相连,在第三中间管上设置有阀门15,第五管和第八管之间通过第四中间管相连,在第四中间管上设置有阀门20;第四管和第五管之间通过第一衔接管相连,在第一衔接管上设置有阀门22;第三管和第六管之间通过第二衔接管相连,并且第一衔接管和第二衔接管之间通过第三衔接管相连,在第三衔接管上呈间隔的设置有阀门13和阀门21;并且在第三衔接管上的所述阀门 13和阀门21之间的位置连接设置有第四衔接管,第四衔接管远端与第一管远端相连;并且第七管远端和第八管远端各自与用户端建筑上设有的空调供水输入口和空调回水输出口相连。

37.本具体实施方式中,用户端建筑上设有的空调供水输入口和空调回水输出口上各自连接设置有第九管和第十管,第七管远端和第八管远端各自对应的与第九管和第十管相连。

38.进一步的,在第十管上设置有冷冻水泵16;在第一管上设置有循环水泵5。

39.本具体实施方式中,钻孔深度50-200米,钻孔间距2-4米。

40.上述系统在工作时;

41.夏季制冷时;

42.(1)机组供冷(白天峰平电期间):多工况热泵主机10开启地源热泵制冷模式,系统关闭阀门9、11、13、14、19、21,开启阀门12、15、20、22、23,地源热泵空调系统向用户供冷,此时,主机10制冷时产生的热量通过地下埋管换热器2向地下放热,钻孔内的清水及地下岩土

体1蓄热,温度升高。机组供冷时,由于地下岩土体恒温层温度较环境温度低,因此地源热泵系统较常规空调系统节能30%以上。

43.(2)机组蓄冰(夜间谷电期间):在空调系统不运行的时段,多工况热泵主机10自动转换为制冰工况,为地下岩土体蓄冷:关闭阀门11、15、19、21、 22、23,开启阀门9、12、13,使得-3~-7℃乙二醇溶液在多工况热泵主机10 和地下换热器3之间循环,流经主机10时降温,再输送至埋设在钻孔中的地下换热器3,对钻孔内的水及周围岩土体降温,钻孔内清水降温一般降至-3℃左右,同时地下换热器(u形管)的回水管道通过集水器4把乙二醇溶液输送出,经过水泵5回流主机10中,就这样低温的乙二醇对钻孔内的清水及地下岩土体进行循环降温。随着制冰时间的延长,使地下换热器外的水(钻孔孔壁与双u管之间钻孔内的清水)结冰,让钻孔中的水冰化90%以上,同时,钻孔周围的地下岩土体蓄冷,温度降低。

44.(3)岩层蓄能系统供冷(白天峰平电期间):当需要岩层蓄能系统通过融冰提供冷量,多工况热泵主机10停止运行,但是仍作为系统的通路。利用岩层蓄能系统供冷时,关闭阀门12、13、15、20、23,开启阀门11、14、19、21,通过冷冻水泵5将乙二醇溶液送入地下换热器3,经过降温后的乙二醇溶液进入板式换热器19换热。为了控制进入板式换热器19的乙二醇温度,将阀门9、22 设为调节状态,通过调节阀门9、22,来调节流量分配;

45.(4)机组供冷(白天峰平电期间):岩层蓄能系统供冷时,钻孔内的清水及地下岩土体温度逐渐升高,当地下换热器回水管温度超过空调系统制冷温度 (7/12℃)时,则自动开启机组供冷模式,原理同上述(1),如此循环。

46.2、冬季供暖时;

47.(1)机组供暖(白天峰平电期间):多工况热泵主机开启地源热泵空调供暖模式,系统关闭阀门9、11、13、14、19、21,开启阀门12、15、20、22、23,地源热泵空调系统向用户供暖,同时,地源热泵主机通过吸收地下岩土体热量,系统较常规空调系统节能30%以上,钻孔内的清水及地下岩土体温度逐渐降低。

48.(2)机组制热(夜间谷电期间):在夜间空调系统不运行的时段,多工况热泵主机转换为制热工况,开启加热模式:关闭阀门11、15、19、21、22、23,开启阀门9、12、13,使得管内循环液在多工况热泵主机和地下换热器之间循环,地下岩层蓄热,随着加热时间的延长,温度升高。岩层储存的热量,在白天机组供暖时利用,如此循环。

49.综上所述,本实用新型具有以下特点:

50.本实用新型将地源热泵技术与岩层蓄能技术结合起来,既可以利用地源热泵技术同时满足制冷和供暖的特性,又可采用岩层蓄能技术进行电网的削峰填谷,既使用户使用到了廉价的供暖制冷方式,又解决了污染问题(该系统无锅炉、冷却塔,地下换热器内的循环液闭式流动,只与孔内清水进行热量交换,无任何污染),还为电网的昼夜平衡做出了贡献,可以大幅度降低空调系统日间电力高峰时期的用电负荷。

51.本系统不但具有削峰填谷的功能,还可以一机三用(多工况热泵机组:制热工况、制冷工况和制冰工况),使用清洁的电能和地下免费的可再生能源,既为系统提供了稳定的冷、热源,提高了地源热泵系统效率,又解决了燃煤的污染问题和燃油、燃气的高能耗问题。不但负荷国家的环保政策,也符合用户的根本利益。

52.地源热泵以及冰蓄冷技术均是国家大力提倡的建筑环保节能新技术。地源热泵充分利用土壤及或地下水所含热能,改善了机组冬夏季的运行工况,并显著提高了设备利用

率。冰蓄冷系统在宏观上可为国家实现移峰填谷,降低电网负荷,延缓发电厂及输配电设施的建设,在微观上则可充分利用峰谷电电价政策,为业主大幅降低系统运行费用。

53.本系统的主要优点:

54.1、一机多用,同时解决用户冬夏季空调问题,减小热泵制冷主机装机容量 25%~40%,节省投资及机房面积;

55.2、系统综合效率高,夏季制冷及冬季供暖cop达到4.0以上;

56.3、电力移峰填谷,享受峰谷差价,节省运行费用;

57.4、提高浅层地温能资源利用率,减少岩土体体积50%以上,减小土地占用;

58.5、减少钻孔数量、埋管数量,可减少40%以上;

59.6、机组冬夏匹配性好,按照冬季选型,夏季加蓄冰可以满足全国大部分地区空调要求,机组利用率高。

60.与现有技术比较

61.本实用新型与地埋管地源热泵系统类似,地面设备系统与地源热泵+冰(水) 蓄能系统类似,看似为地埋管地源热泵系统与冰(水)蓄能系统结合,但其在原理、结构形式、蓄放热周期、效果等方面均不相同,本岩层蓄能系统与常规地埋管地源热泵系统、常规冰(水)蓄能系统比较如下:

62.表格1为本系统与常规地埋管地源热泵系统比较

63.[0064][0065]

原理上不同:地埋管地源热泵则是利用水与地下岩土体进行冷热交换来作为地源热泵的冷热源,冬季把地下岩土体中的热量“取”出来,供给室内采暖,此时地下岩土体为“热源”;夏季把室内热量取出来,释放到地下岩土体中,此时地下岩土体为“冷源”。

[0066]

本岩层蓄能系统是利用乙二醇的水溶液与地下岩土体进行冷热交换来作为地源热泵的冷热源,地下岩土体作为蓄能系统。在冬季,白天峰谷电价时把地下岩土体中的热量“取”出来,供给室内采暖,晚上低谷电价时,通过加热器向地下岩土体放热,供第二白天利用;在夏季,白天峰谷电价时把室内热量取出来,释放到地下岩土体中,晚上低谷电价时,通过制冷器向地下岩土体蓄冷,供第二白天利用。

[0067]

因此,本系统在晚上低谷电价时,通过控制向地下岩土体蓄热蓄冷量,可每天对地下岩土体温度进行调节,可解决常规地埋管地源热泵系统造成的地下热不平衡。

[0068]

结构形式上不同:地下岩土体作为蓄能体,钻孔间距、深度布置上更灵活,钻孔深度50-100米,钻孔间距2-4米,占地少,同样供暖制冷建筑面积所需要的地下岩土体体积大幅减少,仅为常规地埋管地源热泵系统的10-50%。

[0069]

效果:减少占地面积一倍以上,提高了浅层地温能利用率,减少了施工成本,较常规空调系统节约运行费用50-70%,解决了常规地埋管地源热泵系统地下热不平衡问题,更有利于浅层地温能的规模化推广利用。

[0070]

表格2为本系统与常规冰(水)蓄能系统比较,

[0071][0072]

常规冰(水)蓄能系统的蓄冰罐、槽外壁采用保温隔热材料层,隔绝与外界冷热交换,保持罐、槽内的温度,本岩层蓄能系统利用钻孔周围为岩石,钻孔内的清水及周围的岩石,整体作为蓄能体,岩石热扩散系数较小,具有较好的蓄冷(热)能力。

[0073]

利用地埋管地源热泵系统钻孔作为蓄冷器,减少了设备费用,且地下不受环境温度影响,减少了热损失,提高了安全性及使用寿命。

[0074]

以上详细描述了本实用新型的较佳具体实施例。应当理解,本领域的普通技术人员无需创造性劳动就可以根据本实用新型的构思作出诸多修改和变化。因此,凡本技术领域中技术人员依本实用新型的构思在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验可以得到的技术方案,皆应在由权利要求书所确定的保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1