一种热交换器的制作方法

本发明涉及热交换(冷却),具体涉及一种热交换器。

背景技术:

1、现有技术的热交换器,通常包括一对相对设置的集流组件,扁管组件的两端分别与相对设置的集流组件焊接固定。例如,公告号为cn217303678u公开的一种热交换器,包括相对设置的第一集流组件和第二集流组件,在第一集流组件与第二集流组件之间,设置有第一扁管组件和第二扁管组件,其中,第一扁管组件和第二扁管组件包括若干堆叠设置的扁管。通常,该扁管的两端分别与第一集流组件和第二集流组件通过焊接固定。

2、上述结构的热交换器,其缺陷在于:

3、(1)扁管的两端分别与第一集流组件和第二集流组件通过焊接固定,焊点较多,对焊接要求非常高,导致生产中合格率不高。

4、(2)制冷剂的流向为第一集流组件的第一制冷剂接口-第一集流组件-第一扁管组件-第二集流组件-第二扁管组件-第一集流组件的第二制冷剂接口,在上述制冷剂的流动过程中,要经过第二集流组件内的连接腔,制冷剂在该连接腔中不参与热交换,制冷剂的利用率较低,导致热交换器的换热效率较低。

技术实现思路

1、本发明要解决的技术问题是现有技术中热交换器中扁管的两端分别与相对设置的两个集流组件焊接导致焊点较多、对焊接要求非常高、生产中合格率不高以及制冷剂的利用率较低、热交换器的换热效率较低的技术缺陷。

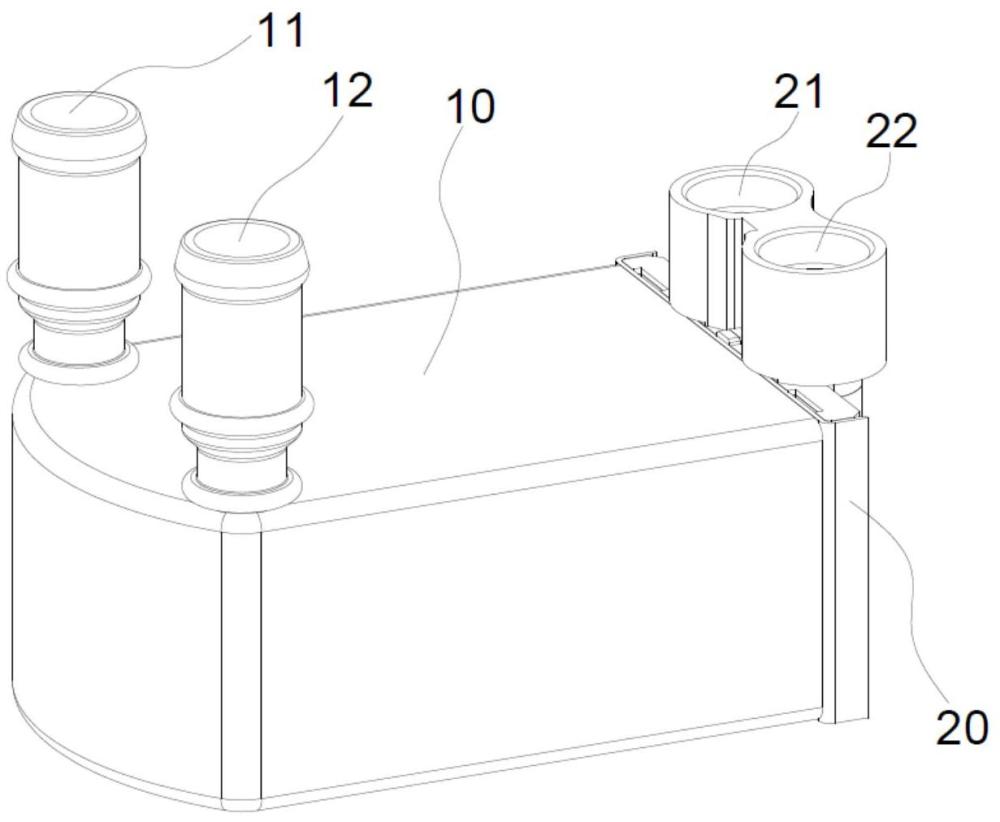

2、为了解决上述技术问题,本发明提供的技术方案如下:一种热交换器,至少包括壳体,所述壳体的内部设置有冷却液腔室,所述冷却液腔室设置有第一冷却液接口和第二冷却液接口,所述壳体的一侧设置有一个集流组件,所述集流组件设置有第一冷媒接口和第二冷媒接口,所述冷却液腔室内设置有至少一层扁管组,每层所述扁管组包括若干扁管,所述扁管的一端与所述集流组件焊接固定,所述扁管的另一端延伸穿过冷却液腔室后与所述集流组件焊接固定,相邻扁管之间的间隙内设置有翅片。

3、一种优选的实施例,所述冷却液腔室包括间隔设置的第一冷却液腔室和第二冷却液腔室,所述第一冷却液腔室和第二冷却液腔室之间设置有隔板,所述隔板上设置有用于连通第一冷却液腔室和第二冷却液腔室的液流通道。

4、一种优选的实施例,所述第一冷却液接口与第一冷却液腔室连通,所述第二冷却液接口与第二冷却液腔室连通。

5、一种优选的实施例,所述第一冷却液接口和第二冷却液接口设置于壳体上远离集流组件的一端,所述液流通道设置于隔板上靠近集流组件的一端。

6、一种优选的实施例,所述第一冷却液接口和第二冷却液接口设置于壳体的顶部,所述液流通道设置于隔板的底部或靠近底部的位置。

7、一种优选的实施例,所述扁管包括位于第一冷却液腔室内的第一扁管组和位于第二冷却液腔室内的第二扁管组。

8、一种优选的实施例,所述第一冷却液腔室和第二冷却液腔室在远离集流组件的一端设置有连通腔,所述扁管依次穿过所述第一冷却液腔室、连通腔以及第二冷却液腔室。

9、一种优选的实施例,所述扁管的形状包括但不限于呈u型,若干扁管自内向外呈嵌套式分布。

10、一种优选的实施例,相邻两个所述扁管形成扁管组件,该扁管组件中扁管的端部紧贴在一起。

11、一种优选的实施例,所述扁管在连通腔处紧贴设置或间隔设置,在所述连通腔处,相邻扁管之间以及扁管与连通腔的内壁之间密封设置。

12、一种优选的实施例,所述壳体顶壁与底壁在连通腔处设置有与所述扁管抵接的弹性部。

13、一种优选的实施例,所述冷却液腔室内设置有一层扁管组,所述集流组件设置有若干与第一冷媒接口连通的第一连接槽以及若干与第二冷媒接口连通的第二连接槽,所述扁管的一端与其中一个第一连接槽焊接固定,所述扁管的另一端与其中一个第二连接槽焊接固定。

14、一种优选的实施例,所述冷却液腔室内设置有两层扁管组,包括上层扁管组和下层扁管组,所述上层扁管组设置有上层冷媒进口侧和上层冷媒出口侧,所述下层扁管组设置有下层冷媒进口侧和下层冷媒出口侧。

15、一种优选的实施例,所述液流通道包括自上而下间隔分布的第一液流通道、第二液流通道以及第三液流通道,其中,所述第二液流通道位于两层扁管组之间的间隙所对应的位置,所述第一液流通道位于所述隔板的顶部,所述第三液流通道位于所述隔板的底部。

16、一种优选的实施例,所述集流组件设置有与上层冷媒进口侧连通的第一集流腔、与上层冷媒出口侧连通的第二集流腔、与下层冷媒进口侧连通的第三集流腔以及与下层冷媒出口侧连通的第四集流腔,其中,所述第三集流腔与第二冷媒接口连通,所述第二集流腔与第一冷媒接口连通,所述第一集流腔与第四集流腔之间设置有连通通道。

17、一种优选的实施例,所述第一集流腔、第二集流腔、第三集流腔以及第四集流腔远离扁管组的一侧覆盖有盖板,所述盖板上设置有第一开口和第二开口,所述第二集流腔通过所述第一开口与第一冷媒接口连通,所述第三集流腔通过所述第二开口与第二冷媒接口连通。

18、一种优选的实施例,所述上层冷媒进口侧和下层冷媒进口侧均与第二冷媒接口连通,所述上层冷媒出口侧和下层冷媒出口侧均与第一冷媒接口连通。

19、本发明的热交换器,与现有技术相比,具有以下有益效果:

20、(1)本发明的热交换器,仅包括一个集流组件,而现有技术中的热交换器包括相对设置的两个集流组件,集流组件的结构较为复杂,成本在换热器整体中占比较高,较少的集流组件使得换热器的成本更低。

21、(2)本发明的热交换器,扁管的两端均与同一个集流组件焊接,冷媒自该集流组件的第一冷媒接口-扁管-第二冷媒接口形成一次冷媒回路,在该冷媒回路中,扁管与集流组件之间具有两处焊接位。

22、而现有技术中的热交换器,制冷剂的流向为第一集流组件的第一制冷剂接口-第一集流组件-第一扁管组件-第二集流组件-第二扁管组件-第一集流组件的第二制冷剂接口,在一次冷媒回路中,经过两个扁管,两个扁管分别与第一集流组件和第二集流组件焊接,形成四处焊接位。

23、显而易见地,本发明的热交换器,相同的冷媒回路中,扁管的焊接位仅有现有技术的一半,更少的焊点,使得生产热交换器的效率更高,生产成本更低,并且,生产过程中产品的合格率更高。

24、(3)与现有技术中制冷剂需要经过第二集流组件的连接腔相比,本发明的热交换器中,冷媒连续地在扁管中流动,始终可以参与热交换,冷媒的利用率更高,热交换器的热交换效率更高。

技术特征:

1.一种热交换器,至少包括壳体(10),所述壳体的内部设置有冷却液腔室,所述冷却液腔室设置有第一冷却液接口(11)和第二冷却液接口(12),其特征在于,所述壳体的一侧设置有一个集流组件(20),所述集流组件设置有第一冷媒接口(21)和第二冷媒接口(22);所述冷却液腔室内设置有至少一层扁管组,每层所述扁管组包括若干扁管(30),所述扁管的一端与所述集流组件焊接固定,所述扁管的另一端延伸穿过冷却液腔室后与所述集流组件焊接固定,相邻扁管之间的间隙内设置有翅片(40)。

2.按照权利要求1所述的热交换器,其特征在于,所述冷却液腔室包括间隔设置的第一冷却液腔室(13)和第二冷却液腔室(14),所述第一冷却液腔室(13)和第二冷却液腔室(14)之间设置有隔板(15),所述隔板上设置有用于连通第一冷却液腔室(13)和第二冷却液腔室(14)的液流通道(16)。

3.按照权利要求2所述的热交换器,其特征在于,所述第一冷却液接口(11)与第一冷却液腔室(13)连通,所述第二冷却液接口(12)与第二冷却液腔室(14)连通。

4.按照权利要求3所述的热交换器,其特征在于,所述第一冷却液接口(11)和第二冷却液接口(12)设置于壳体上远离集流组件的一端,所述液流通道设置于隔板上靠近集流组件的一端。

5.按照权利要求4所述的热交换器,其特征在于,所述第一冷却液接口(11)和第二冷却液接口(12)设置于壳体的顶部,所述液流通道设置于隔板的底部或靠近底部的位置。

6.按照权利要求2-5任一项所述的热交换器,其特征在于,所述扁管组包括位于第一冷却液腔室内的第一扁管组(301)和位于第二冷却液腔室内的第二扁管组(302)。

7.按照权利要求2-5任一项所述的热交换器,其特征在于,所述第一冷却液腔室(13)和第二冷却液腔室(14)在远离集流组件的一端设置有连通腔(17),所述扁管依次穿过所述第一冷却液腔室、连通腔以及第二冷却液腔室。

8.按照权利要求7所述的热交换器,其特征在于,所述扁管的形状包括但不限于呈u型,若干扁管自内向外呈嵌套式分布。

9.按照权利要求8所述的热交换器,其特征在于,相邻两个所述扁管形成扁管组件,该扁管组件中扁管的端部(33)紧贴在一起。

10.按照权利要求8所述的热交换器,其特征在于,所述扁管在连通腔处紧贴设置或间隔设置,在所述连通腔处,相邻扁管之间以及扁管与连通腔的内壁之间密封设置。

11.按照权利要求8或10所述的热交换器,其特征在于,所述壳体顶壁与底壁在连通腔处设置有与所述扁管抵接的弹性部(50)。

12.按照权利要求1-5或7-11任一项所述的热交换器,其特征在于,所述冷却液腔室内设置有一层扁管组,所述集流组件设置有若干与第一冷媒接口连通的第一连接槽(23)以及若干与第二冷媒接口连通的第二连接槽(24),所述扁管的一端与其中一个第一连接槽焊接固定,所述扁管的另一端与其中一个第二连接槽焊接固定。

13.按照权利要求2-5或7-11任一项所述的热交换器,其特征在于,所述冷却液腔室内设置有两层扁管组,包括上层扁管组(310)和下层扁管组(320),所述上层扁管组设置有上层冷媒进口侧(311)和上层冷媒出口侧(312),所述下层扁管组设置有下层冷媒进口侧(321)和下层冷媒出口侧(322)。

14.按照权利要求13所述的热交换器,其特征在于,所述液流通道包括自上而下间隔分布的第一液流通道(161)、第二液流通道(162)以及第三液流通道(163),其中,所述第二液流通道(162)位于两层扁管组之间的间隙所对应的位置,所述第一液流通道位于所述隔板的顶部,所述第三液流通道位于所述隔板的底部。

15.按照权利要求13所述的热交换器,其特征在于,所述集流组件设置有与上层冷媒进口侧(311)连通的第一集流腔(221)、与上层冷媒出口侧(312)连通的第二集流腔(211)、与下层冷媒进口侧(321)连通的第三集流腔(222)以及与下层冷媒出口侧(322)连通的第四集流腔(212),其中,所述第三集流腔(222)与第二冷媒接口(22)连通,所述第二集流腔(211)与第一冷媒接口(21)连通,所述第一集流腔(221)与第四集流腔(212)之间设置有连通通道(223)。

16.按照权利要求15所述的热交换器,其特征在于,所述第一集流腔(221)、第二集流腔(211)、第三集流腔(222)以及第四集流腔(212)远离扁管组的一侧覆盖有盖板(25),所述盖板上设置有第一开口(251)和第二开口(252),所述第二集流腔(211)通过所述第一开口(251)与第一冷媒接口(21)连通,所述第三集流腔(222)通过所述第二开口(252)与第二冷媒接口(22)连通。

17.按照权利要求13所述的热交换器,其特征在于,所述上层冷媒进口侧(311)和下层冷媒进口侧(321)均与第二冷媒接口(22)连通,所述上层冷媒出口侧(312)和下层冷媒出口侧(322)均与第一冷媒接口(21)连通。

技术总结

本发明公开了一种热交换器,至少包括壳体,所述壳体的内部设置有冷却液腔室,所述壳体的一侧设置有一个集流组件,所述集流组件设置有第一冷媒接口和第二冷媒接口,所述冷却液腔室内设置有至少一层扁管组,若干扁管的一端与所述集流组件焊接固定,所述扁管的另一端延伸穿过冷却液腔室后与所述集流组件焊接固定,相邻扁管之间的间隙内设置有翅片。上述结构的热交换器,仅包括一个集流组件,扁管的焊接位仅有现有技术的一半,更少的焊点,使得生产热交换器的效率更高,生产成本更低,并且,生产过程中产品的合格率更高,此外,冷媒连续地在扁管中流动,始终可以参与热交换,冷媒的利用率更高,热交换器的热交换效率更高。

技术研发人员:徐纳

受保护的技术使用者:杭州新坐标科技股份有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/3/17

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!