一种内管长度可变的中深层井下换热器及其控制方法与流程

本发明属于中深层地热利用领域,具体是一种内管长度可变的中深层井下换热器及其控制方法。

背景技术:

1、

2、

3、地热能具有储量大、分布广、清洁环保、稳定可靠等特点,是一种现实可行且具有竞争力的清洁能源。

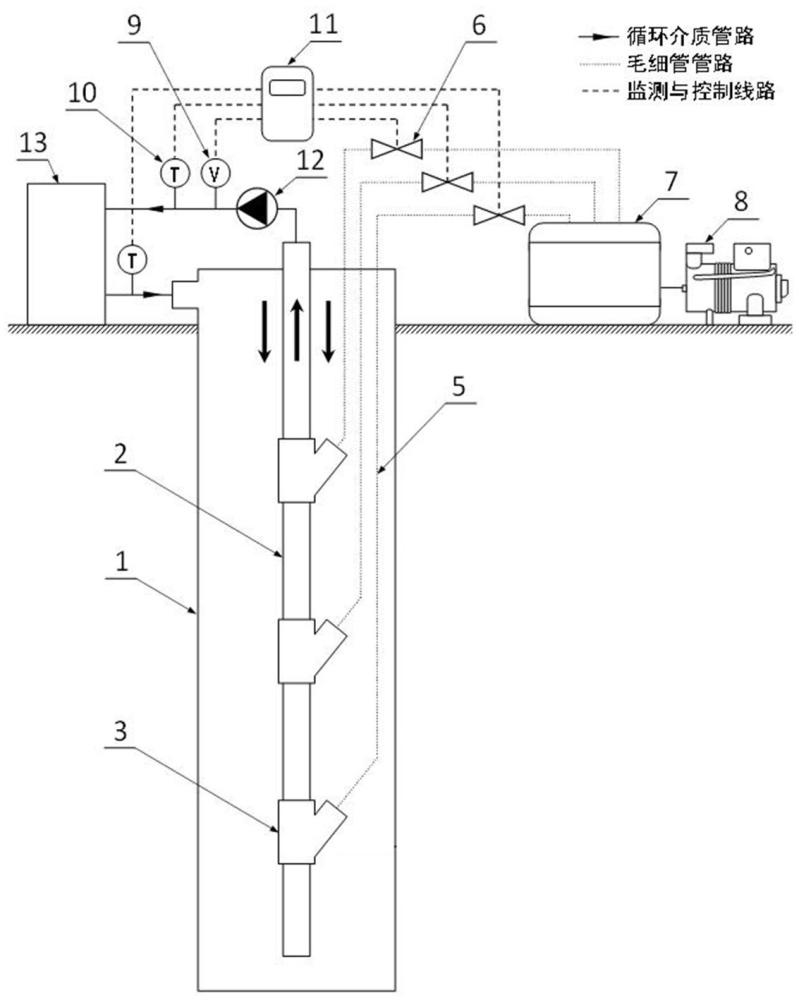

4、地埋管地源热泵是最普遍的地源热泵形式,其通过地埋管换热器从浅层土壤中提取能量。然而,传统地埋管单孔换热量低,地埋管群占地面积通常需要达到建筑供能面积的30%~55%,较大的占地面积限制了浅层地埋管地源热泵系统在城市等地面空间稀缺地区的发展。因此,亟需提高地下换热器单孔换热量、降低其占地面积,突破地源热泵发展瓶颈。

5、2.中深层井下换热器技术优势及问题

6、针对上述问题,近年来中深层地源热泵得到了快速发展。中深层地源热泵通常采用同轴型中深层井下换热器提取地下热能,系统图如图1所示。外管1一般为导热性较好的金属井管,内管2一般由导热性较差的材料制作。循环介质(一般为水)从井下换热器外管顶端流入,在井底流入内管,再从内管顶部流出,这种流动方式可以保证被地热加热的循环介质可以从保温较好的内管中流出,避免热量损失。中深层井下换热器的深度一般可达1000~3000m,单位深度换热量一般可达100~150w/m,因此单孔换热器换热量可相当于数十孔传统浅层地埋管,可以有效减少占地面积。

7、然而,中深层井下换热器存在沿程阻力较高、循环泵功耗较大的问题。对于传统浅层地埋管,在《地源热泵系统工程技术规范》(2020年征求意见稿)中要求“每组供、回水集管连接的竖直地埋管孔数不宜超过8个,集管与分、集水器之间应设置关断阀”,因此可以通过合理设置启用的地埋管分区数,使运行的地埋管数量与建筑负荷相匹配,以降低循环泵能耗。例如,在11月供热初期,热负荷相对较低,可以只运行一部分地埋管分区即可获得足够的换热量。然而,对于常规中深层井下换热器,其深度需按照最大建筑负荷设计,实际运行时无论建筑负荷高低,均需运行整个换热器,因此在建筑负荷较低时存在泵功浪费、能耗较高的问题。

8、3.解决中深层井下换热器高泵功问题的方法及缺陷

9、针对上述问题,山东建筑大学张兵兵在2019年发表的硕士学位论文《中深层套管式地埋管换热器与地源侧水系统能效研究》中提出采用变流量的运行模式,在建筑负荷较低时采用较小的运行流量。然而,该方法中循环介质仍需流经整个井下换热器,沿程阻力依然较高;此外,井下换热器及热泵机组内换热流道的尺寸均已确定,若降低流量则会改变循环介质的流动状态、降低对流换热效果。

10、另一种方法是在井下换热器中布置多根不同长度的内管,在建筑负荷较低时使用较短的内管。然而,由于中深层井下换热器的内管需要采用保温性好、强度高的材料,成本较高,该方法的初投资会显著提高。此外,由于井内空间有限,该方法仅可实现少数长度间的切换。

11、综上所述,现亟需一种可方便改变中深层井下换热器内管长度的设计及运行控制方法,以提高系统能效水平及经济性。

技术实现思路

1、本发明要解决的技术问题是可方便改变中深层井下换热器的内管长度,为解决上述问题,提供一种内管长度可变的中深层井下换热器及其控制方法。

2、本发明的目的是以下述方式实现的:

3、一种内管长度可变的中深层井下换热器,包括封闭井管1、内管2及源侧循环泵12,还包括变管长装置,所述内管上2设有至少一个y型管道3;所述y型管道3包括进口31、出口32和y型支管33;所述进口31和出口32与内管2联通,所述变管长装置包括气囊4、毛细管5、储气罐7和空压机8;所述气囊4设置于y型支管33的管口内,所述气囊4与毛细管5的一端连接,毛细管5的另一端与储气罐7连接,所述储气罐7与空压机8相连。

4、所述毛细管5上设有调压阀6,所述调压阀6与控制系统11通信连接。

5、还包括监测系统及控制系统11;所述监测系统包括流量计9及温度传感器10;所述流量计9设置在源侧循环泵12的出口循环管路上,用于测量换热器循环介质的流量;所述温度传感器10分别设置在换热器进口、出口处用于测量换热器进口、出口温度;所述流量计9、温度传感器10分别与控制系统11通信连接。

6、所述y型支管33开口方向为斜上方,开口处设置带孔挡板34。

7、所述y型管道3的数量按照以下原则设计:换热器总深度分别为1000~1600m、1600m~2300m、2300~3000m时,y型管道的数量分别为3~4、4~5、5~6个。

8、所述y型管道3的深度分布与建筑负荷分布相一致。

9、所述气囊4采用丁腈橡胶制成,所述毛细管5采用抗腐蚀材料制成。

10、一种内管长度可变的中深层井下换热器的控制方法,包括以下步骤:

11、步骤一,基于设备样本数据或实际测量数据,通过拟合模型或神经网络等算法得到中深层井下换热器所连接的源侧循环泵12及热泵机组13的能效模型;

12、步骤二,基于中深层井下换热器的实际参数,得到换热器压降模型;

13、步骤三,基于气囊4样本数据、循环介质密度和各气囊4深度信息,计算各气囊4完全膨胀及完全收缩时的压力;

14、步骤四,通过流量计9及温度传感器10实时监测中深层井下换热器的流量及进出口温度,计算换热器换热量并实时存储;

15、步骤五,设当前运行时刻为第n时刻,获取n+1时刻的建筑负荷预测数据及历史换热量数据;通过阻容传热模型或有限元模型等算法,耦合源侧循环泵12及热泵机组13的能效模型,计算不同内管2长度下的源侧循环泵12的功耗及热泵机组13的功耗,以总功耗最低为原则得到内管2最佳长度;

16、步骤六,系统运行至n+1时刻时,基于内管2最佳长度,通过控制系统11输出信号,手动或自动调节最佳长度对应的调压阀6,使对应的气囊4内压力略低于其完全收缩时的压力,使循环介质自由流入对应y型支管33开口;对于深度更浅的其他气囊4,通过控制系统11输出信号,手动或自动调节对应调压阀6,使气囊4压力略高于其完全膨胀时的压力、y型支管33出口完全封闭;对于深度更深的其他气囊4,其压力无需调整。

17、步骤七,气囊4压力调整完毕后,返回步骤四继续进行数据监测及内管2长度调控。

18、本发明的有益效果:本发明的一种内管长度可变的中深层井下换热器,其通过基于气囊、毛细管、调压阀等部件的变管长装置,实现了中深层井下换热器内管长度的便利调节,在建筑负荷较低时可以减少实际运行的换热器长度,降低循环泵功耗,节约运行成本。采用本发明的一种内管长度可变的中深层井下换热器的控制方法,可基于建筑负荷进行内管长度的优选,进一步提高了系统整体能效水平。

技术特征:

1.一种内管长度可变的中深层井下换热器,包括封闭井管(1)、内管(2)及源侧循环泵(12),其特征在于:还包括变管长装置,所述内管上(2)设有至少一个y型管道(3);所述y型管道(3)包括进口(31)、出口(32)和y型支管(33);所述进口(31)和出口(32)与内管(2)联通,所述变管长装置包括气囊(4)、毛细管(5)、储气罐(7)和空压机(8);所述气囊(4)设置于y型支管(33)的管口内,所述气囊(4)与毛细管(5)的一端连接,毛细管(5)的另一端与储气罐(7)连接,所述储气罐(7)与空压机(8)相连。

2.根据权利要求1所述内管长度可变的中深层井下换热器,其特征在于:所述毛细管(5)上设有调压阀(6),所述调压阀(6)与控制系统(11)通信连接。

3.根据权利要求2所述内管长度可变的中深层井下换热器,其特征在于:还包括监测系统及控制系统(11);所述监测系统包括流量计(9)及温度传感器(10);所述流量计(9)设置在源侧循环泵(12)的出口循环管路上,用于测量换热器循环介质的流量;所述温度传感器(10)分别设置在换热器进口、出口处用于测量换热器进口、出口温度;所述流量计(9)、温度传感器(10)分别与控制系统(11)通信连接。

4.根据权利要求1所述内管长度可变的中深层井下换热器,其特征在于:所述y型支管(33)开口方向为斜上方,开口处设置带孔挡板(34)。

5.根据权利要求1所述内管长度可变的中深层井下换热器,其特征在于:所述y型管道(3)的数量按照以下原则设计:换热器总深度分别为1000~1600 m、1600 m~2300 m、2300~3000 m时,y型管道的数量分别为3~4、4~5、5~6个。

6.根据权利要求1所述内管长度可变的中深层井下换热器,其特征在于:所述y型管道(3)的深度分布与建筑负荷分布相一致。

7.根据权利要求1所述内管长度可变的中深层井下换热器,其特征在于:所述气囊(4)采用丁腈橡胶制成,所述毛细管(5)采用抗腐蚀材料制成。

8.一种内管长度可变的中深层井下换热器的控制方法,其特征在于:包括以下步骤:

技术总结

一种内管长度可变的中深层井下换热器及其控制方法,包括封闭井管、内管及源侧循环泵,还包括变管长装置,所述内管上设有至少一个Y型管道;所述Y型管道包括进口、出口和Y型支管;所述进口和出口与内管联通,所述变管长装置包括气囊、毛细管、储气罐和空压机;所述气囊设置于Y型支管的管口内,所述气囊与毛细管的一端连接,毛细管的另一端与储气罐连接,所述储气罐与空压机相连。本发明通过基于气囊、毛细管、调压阀等部件的变管长装置,实现了中深层井下换热器内管长度的便利调节,在建筑负荷较低时可以减少实际运行的换热器长度,降低循环泵功耗,节约运行成本。

技术研发人员:刘媛媛,李扬,石天庆,刘亚伟,张金柱,王婧,商永强,郭志博,秦海山,张涛,李娜,宋雨浓,郭得通,赵军

受保护的技术使用者:华电郑州机械设计研究院有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/5

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!